「将門塚の祟り」は1976年起源だ!/吉田悠軌・オカルト探偵

江戸の総鎮守、東京の地霊、あるいは日本最大の「祟る神」。さまざまな呼び方で畏怖される古代の武将、平将門。東京大手町の将門塚はその首を供養した聖地、霊域として名高いが、「塚の祟り」が取り沙汰されるようになったのは意外に近年のことだった!

文・写真=吉田悠軌 #オカルト探偵

吉田悠軌(よしだゆうき)

怪談サークル「とうもろこしの会」会長、『怪処』編集長。今回の写真は取材に際し、将門公の仮祭壇に参拝中の一枚。

オカルト探偵・吉田悠軌による解説動画はこちら!

将門塚ブームのルーツを探る

厳しい禁足の聖地というほどではない。むしろ庶民的な信仰の場、参拝者が絶えない東京の観光地でもある。ただもし不敬に「いじって」しまえば、たちまち強大な祟りをおよぼすだろう……。

それが、平将門の首塚=将門塚に対しての一般的イメージのはずだ。あの大手町の狭い一画こそ、日本でもっとも知名度の高い「祟る場所」なのである。

たとえば、こんな噂も有名だ。

「1990年、爆笑問題・太田光がテレビロケ中、ふざけて将門塚の石碑を蹴り上げた。その祟りによって3年もの間、コンビは仕事を干されてしまった」

この行動については、太田自身がたびたび言及しているので事実だろう(※1)。ただ、1990~93年にかけて彼らの仕事が閑散期だった原因は、事務所独立によるものとハッキリしている。にもかかわらず将門塚の祟りとの関係ばかりもてはやされるのは、それが「近年の日本人が好む伝説像」だからだ。

そう、将門塚が祟るとの「伝説」が周知されたのは、意外なほど「近年」なのである。

もちろん当地の「祟る場所」としての歴史は古い。

1305(嘉元3)年、芝崎村にて疫病が蔓延したため、真教上人が将門の怨霊を神田明神として祀り、日輪寺に供養して鎮めたとされる。そして神田明神は江戸時代に入り、江戸城および都市の開発に伴い、現在の場所(外神田2丁目)へ移動。

現在の将門塚の地はその後、酒井家上屋敷の庭の一部となったが、祟りめいた噂が出ることはなかった。同屋敷にて伊達藩士4名が死亡した「伊達騒動」の際にも、塚との関連は(少なくとも大っぴらには)取りざたされていない。

2020年11月にはじまった整備工事前の将門塚。「南無阿弥陀仏」の文字が彫られたものは供養のための石碑で、その後ろにみえるのが将門塚の石塔。整備完了後にはこのかたちに復旧される。

当時そこは「前に神田明神があった場所」か「奥女中たちが縁結びを願った将門稲荷」、せいぜい「将門公の首を洗った池があるらしい」としか認識されていなかった(※2)。あとは神田明神の氏子なら、例祭で神輿を立ち寄らせる場として知っていた程度だろうか。そもそもここが「将門の墓」と広く認識されるようになったのは、大蔵省の敷地となった明治後期~大正時代からである。

そのキッカケは『平将門故蹟考』を著した織田完之。情熱的に各地の将門関連史跡を調査していった織田は、大蔵省内の盛り土と将門伝説に着目。このときにはまだ酒井家の庭園も、塚の土盛りもそのまま保存されていたようだ。

大蔵官僚・阪谷芳郎(渋沢栄一の娘婿でもある)の尽力もあり発掘調査も行われた。遺体や首などは出土しなかったが、何者かを供養した塚であることが判明し、1903(明治39)年、史跡認定へと至る。

もっとも、当時の将門ルネッサンスは、逆賊の汚名を返上せんとする啓蒙活動といった側面が強く、「祟り」などのオカルト要素はうかがえない(※3)。

オカルチックな将門塚祟り伝説の第1次ブームは、関東大震災をキッカケとする。被災により大蔵省の建物、庭園はともに損壊。2度目の発掘調査の後、塚も池もつぶされ、その上に仮庁舎が建つ。すると大蔵大臣をはじめ官僚や工事関係者が次次に死亡したのである。

死者数は10人以上におよび、庁舎内での転倒によるケガ人も続出。恐れをなした当局は1927(昭和2)年、塚の石碑を新たに建立。翌年3月27日、神田明神による鎮魂祭と、日輪寺による法要を執り行ったのである。

大蔵省が庁舎内で将門の「怨霊鎮めの祭」を行ったことを伝える記事(「朝日新聞」昭和3年3月27日

さらに1940(昭和15)年には、落雷によって大蔵省庁舎が焼失。大手町の官庁街まで燃え広がる被害が起きた。奇しくも将門没後・1000年目にあたる年だったこともあり、再び大蔵省による慰霊祭が催された。

こうした椿事が新聞などのメディアで話題となり、祟り伝説が全国に広まっていった……と考えれば、まだ伝説発生から100年もたっていないのである。

関東大震災後に撮影された将門塚。当時は立派な「塚」だったことがわかる。大蔵省仮庁舎建設のため切り崩されたのはこのあと。

将門塚=祟りを定着させた大河ドラマ

しかもこの第1次ブームですら前振りに過ぎない。将門塚の祟りイメージが現在のかたちで定着したのは第2次ブームのとき、ずばり「1976年」といいきってしまおう。

この年は将門塚にとっての重要事が重なった。三井物産ビル建設に伴う整備工事(第5期)、そして将門を主役としたNHK大河ドラマ『風と雲と虹と』の放送である。

すでに日本時代劇の代表格となっていた大河ドラマに採用されることで、将門人気が再燃。マスコミの注目が集まったところで、折良く(または折悪しく)、将門塚にまつわる恰好のネタが発掘された。

まず早かったのはオカルトものが得意な「微笑」。1975年夏には「なんと! 平将門の首の怨霊が生きていた!」と題する怪談記事を発表している。

先述の大蔵省エピソードをはじめ、

①周辺の工事をする際、メディアが将門を扱う際は、参拝しないと事故に遭う。

②戦後、アメリカ軍が同地を駐車場にしようとしたところ、ブルドーザーが横転して日本人運転手が死亡した……という、今では常識となった祟り伝説を紹介している(※4)。

「微笑」1975年7月12日号(祥伝社)より、第2次将門塚ブームの先鞭を切った「将門の首の怨霊」記事。

続いて1976年1月「週刊平凡」がネタを補強した。

①については進行中の第5次整備工事について「工事関係者が6人も死んでいるらしい」「工事が一年半も中断したのはお祓いを受けなかったので祟りがあったのでは」との噂を取り上げつつ(記事内で否定してはいるが)、加藤剛ら大河キャスト・スタッフの参詣写真も掲載している(※5)。

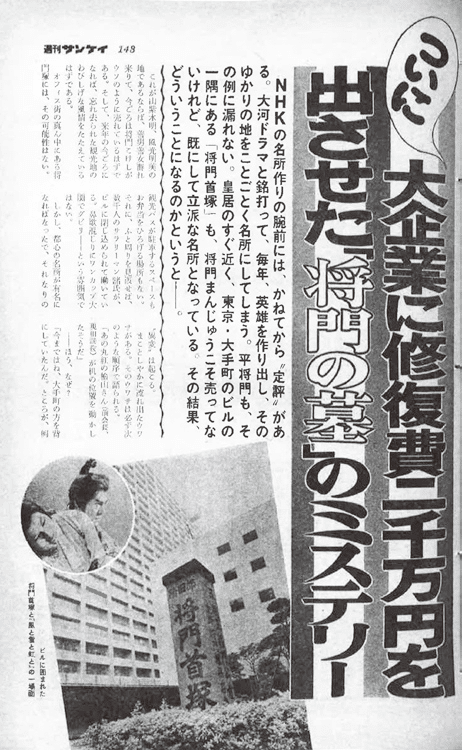

「将門塚の祟り」を扱った1975〜76年の雑誌各種。大河ドラマ『風と雲と虹と』放送に前後してわきおこった第2次ブームが、現在のかたちでの将門塚イメージを定着させたといえる。(「週刊サンケイ」1976年6月17日号( 扶桑社)より。©扶桑社)

②についても「同地の町内会長・遠藤政蔵氏がマッカーサー司令部に首塚を残すよう陳情した」との後日談を紹介。コメントを寄せた息子の遠藤達蔵氏は、1976年当時の将門塚保存会副会長でもある。保存会が情報元である同エピソードが、現在も広く引用されつづけているのは周知の通りだ。

さらに③1961年からの整備工事(第1期)で建った日本長期信用銀行(以下、長銀)ビルでは、塚に面した各階の部屋で病人が続出。お祓いの後、机を窓側にして塚に尻を向けないようにした……との話が登場した。

③の裏取りをしたのがビジネス誌の最古参「財界」で、3月号に長銀の吉村勘兵衛副頭取、6月号に秋田兼三専務の談話を載せる。特に後者、秋田専務の詳しい述懐は今なお貴重な歴史的証言だ(※6)。

日本経済の中心地という土地柄のせいだろう。将門塚の祟りは同年のロッキード事件、および癒着を騒がれた丸紅とも関連づけられてしまう。

「週刊サンケイ」は、丸紅・檜山相談役がロッキード事件を受け、それまで将門塚に背を向けていた机を反対向きにしたとの噂を検証。「週刊ポスト」も松尾社長へのインタビューを敢行し、丸紅ビル移転時に将門塚へのお祓いをしていないことを追求した(※7)。……とはいえ丸紅ビルが位置するのは、500メートルも離れた竹橋側。将門塚の参詣をしていなくても当然だし、そこからロッキード事件まで絡めるのは、さすがにコジツケが過ぎる。1976年における将門塚ゴシップ報道の過熱は、このあたりで飽和しきったと見るべきだろう。

「週刊ポスト」1976年7月9日号(小学館)より。©小学館)。

反復するブームは戦後史にシンクロする

さて、種々の将門塚エピソードをまとめておこう。

①工事などに際して塚を参拝しないと害を受ける。

②戦後の米軍による駐車場工事が、祟りにより阻止される。

③隣接するビルでは、塚に尻を向けないよう座席配置している。

大手町ビジネスマンに限定すれば、これらは昔から有名なローカル怪談だったのかもしれない。しかし全国的な知名度が低かったことは、当時の各誌の書きぶりから察せられる。少なくとも私自身は、1975年以前の新聞・雑誌を検索しても、①~③の伝説を紹介する記事を発見できなかった。しかし1976年の大河ドラマを契機に、将門塚の怪談ネタをメディアが拡散し、これによって現在の祟り伝説が定着したのである。

こうした経緯を、戦後復興史と関連づけることもできそうだ。

将門塚の1960年代から1976年までの整備工事は5期に分かれているものの、大手町パルビル着工から三井物産ビル竣工までの15年にわたる一連の土地開発と捉えてもよい。つまり戦後高度経済成長がオイルショックでひと息つくまでの期間である。日本全体の経済復興は、そのまま大手町ビル街の興隆となり、開発の行きつく先に噴出したのが、街の中心点=将門塚の祟り伝説だった……という流れだ。

1976年を境に、伝説は完全に全国区となった。世間一般に周知されたからこそ、次世代の80年代半ば~90年代前半(奇しくも、バブル景気へ向け再び土地開発が盛んになった時代)にかけて、カウンターとなる言説が出てきたのである。「ポスト将門塚祟り伝説」とでも呼ぶべきだろうか。

それは先述した太田光の「テレビロケ中に塚(の石碑)を蹴る」行為(密かな個人的行動ではなくテレビという点が重要だ)だったり、捻りをくわえた伝奇ロマン察だったりもする。後者の先駆けはもちろん荒俣宏『帝都物語』(1985年~)で、ここから加門七海『将門は神になれたか』(1993年)までを、第3次ブームとしておこう(※8)。

そして2021年現在──。第5次以来、実に45年ぶりとなった整備工事が終わり、将門塚の石碑ももとに戻された。

そういえば昨年11月の工事初期、碑を移動させたとたん茨城県沖で最大深度5弱の地震が発生し、「将門塚の祟りか」と騒がれたものだ。もっとも本当に被害を受けたのは、オープンとともにコロナ禍に見舞われた大手町ONEタワーとそのテナントだろう。同地の将門がもともと疫病神だったことを思い出せば、またもや祟りめいた想像をしてしまうのだが……。

ここから将門塚の第4次ブームが始まるのかどうかは、まだわからない。

整備期間中に設置された仮設の祭壇。工事の見物がてら手を合わせる人の姿も。

2021年2月、整備工事中の将門塚。石碑も周囲の植栽も撤去され、まっさらになっている。

シン将門塚、行ってきたぜ! pic.twitter.com/Nyy82tSwRc

— yoshidakaityou (@yoshidakaityou) April 28, 2021

本記事の校了後、改修工事が完了した将門塚を訪れた筆者。

※1=『ビートたけしのいかがなもの会2016』(テレビ朝日、2016年7月31日放送)、『爆笑問題カーボーイ』(TBSラジオ、2020年7月21日放送)など。

※2=織田完之『平将門故蹟考』(碑文協会、1907年)

※3=荒井康夫『呪はれたる将門』(雑誌「日本及日本人」1922年5月15日号収録)など。

※4~※7=「微笑」(祥伝社、1975年7月12日号)、「週刊平凡」(平凡出版、1976年1月22日号)、「財界」(財界研究所、同年3月号・6月号)、「週刊サンケイ」(扶桑社、1976年6月17日)、「週刊ポスト」(小学館、1976年7月9日号)

※8=荒俣宏『帝都物語』シリーズ(角川書店、1985年~)、加門七海『将門は神になれたか』(1993年、文庫版は『平将門魔方陣』に改題)

ここから先は

¥ 200

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

ネットの海からあなたの端末へ「ムー」をお届け。フォローやマガジン購読、サポートで、より深い”ムー民”体験を!