「天皇」の称号の起源を辿るーー唐の則天武后と大和朝廷の秘密/中村友紀

天皇——日本の皇位を示すこの称号。そのルーツが中国にあることは、いまではよく知られている。では、どうやって日本に伝わったのか?

斬新な視点から、その歴史的な流れに迫る!

文=中村友紀

幕末の「日本皇帝」とはだれのことなのか?

「エンペラー・オブ・ジャパン」——直訳すると「日本の皇帝」だ。これがだれを指しているのかと問えば、多くの読者はすぐに「天皇に決まっている」と答えることだろう。

1853年7月8日、いわゆる「黒船」で浦賀を訪れたペリーが携えてきた、アメリカ大統領の国書がある。その宛名は「His Imperial Majesty, the Emperor of Japan」。それは「大日本帝国皇帝陛下」と訳せるから、まさに先ほどの「答え」そのものに思える。実はこの国書は英語だけではなく、オランダ語と中国語でも記されていた。そこで現在、残されている中国語による国書の宛名を見ると、「大日本國大君主殿下」となっている。

こうなると先ほどの訳とは少し事情が違ってくる。ここにある「大君」とは、天皇のことではないからだ。

1853年7月8日、アメリカ大統領の国書を携えて日本の浦賀を訪れたペリー。

いわゆる「黒船」。

そこで外務省HPの「外交資料Q&A」の「幕末期」の項目を見ると、次のような記述がある。

「Question/幕末の頃、アメリカの大統領から江戸幕府の将軍に送られた親書では、『将軍』のことを英文でどのように表記したのでしょうか。

Answer/『His Majesty the Tycoon of Japan』または、『His Imperial Majesty the Tycoon of Japan』と表記されています。(中略)なお『Tycoon』という言葉は、江戸幕府の将軍が外国に対して用いた『大君』の称号が由来であるといわれています」

(リンク)

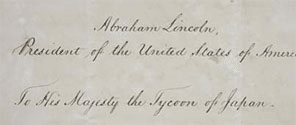

リンカーン大統領親書(部分拡大)「His Majesty the Tycoon of Japan」。

ここから、中国語の国書に書かれた大君は「たいくん」=徳川将軍であり、天皇を呼ぶときの「おおきみ」ではないことがわかる。偶然にも将来を予見するかのように、日本の国主が徳川将軍に「格下げ」されていたわけだ。

いきなり、衝撃の事実で驚かれたかもしれない。だが、江戸時代末期にはこのように、「エンペラー・オブ・ジャパン」は、徳川将軍を指していた。少なくともそのように翻訳して差し支えがなかったのだ。

これから書くのは、水原紫織[みずはらしおり](本物黒酒[ほんものくろき])氏が著書『もう一人の明治天皇箕作奎吾』(ヒカルランド)で明かした、天皇号の由来にまつわる秘史である。

本稿では同氏の著作に基づきながら、エンペラー・オブ・ジャパン、すなわち天皇という称号誕生にまつわる謎を探っていくことにしたい。

「大室寅之祐の明治天皇すり替え説はフェイクだった!」「箕作りをしていたサンカの食文化とユダヤ教の掟」「日本が英国領だったことを示す史料が存在した!」など、知られざる「史実」を解き明かした水原紫織(本物黒酒)氏による衝撃の書『もう一人の明治天皇箕作奎吾』(ヒカルランド/2200円+税)。(Amazon)

徳川将軍から天皇へーー幕末の交代劇

前述のように江戸時代には、徳川将軍こそが日本の皇帝、エンペラー・オブ・ジャパンだった。これは現実としてそのとおりだったわけで、だからこそ幕末に訪れた諸外国も、徳川将軍を条約の交渉相手として選んだ。

ところがそこに、異を唱える人物が登場する。

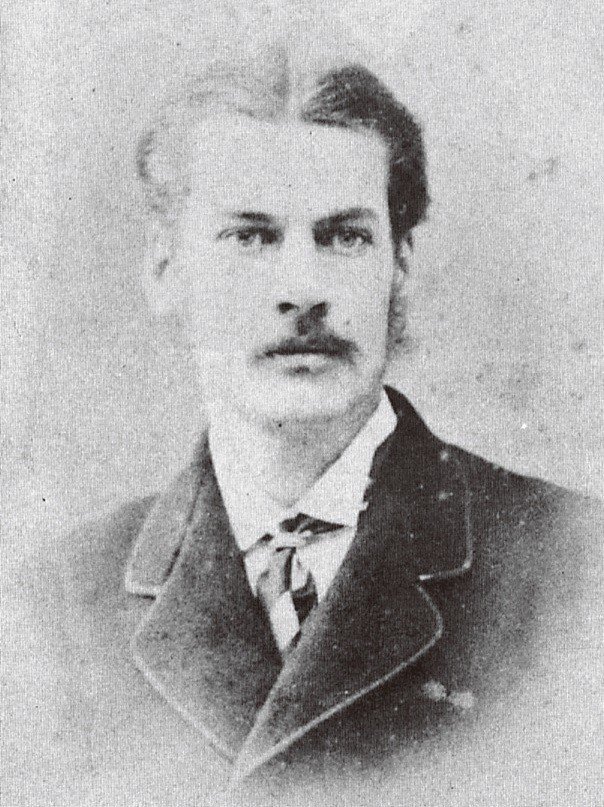

英国公使館の通訳官、アーネスト・メイソン・サトウだ。

ムー読者ならおそらく、その名前は耳にしたことがあるだろう。通訳以外にも外交官、駐日公使、駐清公使などを務め、1862年から1900年までの間で、日本滞在は25年にも及んだ。当時のイギリスにおける日本のスペシャリストである。また、彼の著書『一外交官の見た明治維新』は、いまでも明治維新研究の一級資料となっている。

幕末の日本と諸外国の関係に大きな影響を与えた、英国公使館の通訳官、アーネスト・メイソン・サトウ。

そのサトウが『英国策論』という著書のなかで、こう述べているのだ。

「私はすでに日本と条約を結んだ各国の公使たちに告知する者である。我々は日本人民と貿易を盛んにすることを心待ちにしている。我らが大君(たいくん)と結んだ条約は破棄して、新たに、帝(みかど)と意見が一致する諸侯と結ぶべきと論じてきた。江戸の君主が『大君』の名で調印したのは、莫大なる僭偽[せんぎ](身分を超えた上位の者のまね)であって、見る者を愚弄(ぐろう)している。信じてはいけない」(水原氏による抄訳)

なかなか舌鋒鋭い、強烈な批判だ。

なぜサトウはこのような文書を書いたのか。そこには幕末に結ばれた「安政の五か国条約」を巡る問題があったと思われる。

徳川幕府は将軍の調印をもって外国との条約に批准したにもかかわらず、あとになってから「本当の国家元首は天皇だから、批准は無効だ」という理屈をもちだしてきたのだ。

だがイギリス側は、これを非難せず、あくまでも利用しようとした。サトウが書いたように「日本の将軍は身分を詐称していた」と世界に吹聴して追い込み、さらに有利な条約を結ぼうとしたのではないかと思われるのだ。

ともあれ、こうして明治初頭に、エンペラー・オブ・ジャパンは徳川将軍から天皇に変わった。と同時にそれは、長い間日本史の中で埋もれていた、「天皇」という言葉が、再び世の中に浮上する時代ともなったのである。

900年も「天皇」は使われていなかった?

そもそも天皇という言葉は、いったいどのようにして始まった、だれを指す称号なのだろうか。

読者は、何をいまさらと思われるかもしれない。

日本のあの方を指す言葉以外に何があるのか、と。

そこでまず、明治政府が天皇について、どのように認識していたのかを検証してみることにしよう。

ネットの海からあなたの端末へ「ムー」をお届け。フォローやマガジン購読、サポートで、より深い”ムー民”体験を!