【2021年】はじめての子供プログラミング おすすめ学習本!スクラッチ編まとめ7選

●はじめに

こんにちは、すすむと申します。

私はこれまで、3年間で50名以上の小学生のこども達にプログラミングを教えてきて、たくさんのスクラッチ本を読んできました。

(↓私の手元にあるスクラッチ本です)

Scratchの学習本は、かなり増えてきています。(2021年4月現在)

レビュー記事もいくつかあるのですが、

今回は、実際に本を使ってみてのレビューを書いてみたいと思います。

というのも、「スクラッチ本 おすすめ」などを検索してみると、

検索トップの記事であっても、

実際にはやってないレビュー記事もあります。

しかも、Scratchのバージョンが1.4や2.0向けの本をオススメしている記事が検索上位あるなど、情報が古い印象もあるため、自分で書くことにしました。(*現在Scratchのバージョンは3.0です)

なお、ここに取り上げる本は、Amazonの評価が4以上のScratch3に対応本をメインに選んでいます。

●お子さんのScratchの学習について

小学生のお子さんが初めてScratchを学ぶ場合、基本的に↓大人が、伴走して子供に教えるスタイルになると思います。

慣れれば自学自習できる子もいるかもしれませんが、私の経験上

・子供はパソコン操作に不慣れである。

・本をよく読まずに作るため、間違えて作って行き詰まる。

という2点から特に最初は大人が伴走するスタイルになるケースが多いです。

ですので、日常的にパソコンを触らない大人の方は、後に記載する「ひとりで進められる」項目が高い本がオススメです。

【2年生以下のお子さまについて】

Scratch自体の推奨年齢は8歳以上となっています。

とはいえ、2年生以下であっても、やらせるとできる子は多くいます。

なので、2年生以下の子は、あとで記載する3-4年向けの指標を参考にしてみてください。

●この記事の評価☆について

お子様が「はじめてやるなら?」という視点をメインに、以下の項目を記載しています。

おそらく、これからScratchをはじめようとしている方がこの記事を読んでくださっていると思いますので。

「はじめての子向け」:

総合的に見て「はじめてやるなら?」の、わたしのおすすめ評価です。

3〜4年生と、5〜6年生は理解度の違いから、分けて記載しています。

「ひとりで進められる」:

こどもがひとりでも進められる度合いです。

大人の方が付いていなくとも大丈夫な度合いとも言えます。

パソコンやファイル操作や、考え方の難しさ、本の読みやすさや、1ページあたりの文字量、プログラムの作りやすさ、解説動画の有無などから評価しています。

「作るモノの楽しさ」:

出来上がったゲーム自体の楽しさです。やはり作るモノ自体が楽しいと、より一層「誰かに見せたい!」と思ったり、

他の人が「楽しかった」と言ってくれると続けて学ぶモチベーションにつながったりするため、この項目を入れました。

「学びの量」:

Scratchのブロックの種類だけでなく、Scratchの機能、ゲームやプログラミングそのものでよく使われるロジック、パソコン操作などのプログラミング以外も含めた学べる量です。学習なので、やはり学びの量は大事な要素だと思い、項目に入れました。

「その他」:

その他の特記事項です。

「プログラム作成ページの文字数」:

プログラムを作成する部分のページ数です。

こどもに一人で学習させると、実は事前の解説ページなどしっかり読む子はかなり少なく、プログラムを作成するページのブロックの絵を真似しながら作る子が多いです。

しかし、プログラム作成ページの説明を読み飛ばすとうまく作れないこともあるため読まざるをえないことが多々あります。

その為、プログラム数ページの文字数は読みやすさに大きく関連すると考えております。

なお、文字数は抜き打ち5ページ、およその数値を記載しています。

その他、「ページ数」や、作れる「作品数」など、数値化できるものをここに記載しています。

*用語について

スクラッチでは、キャラクターのことを”スプライト”と呼びますが、この記事を見る方は、スクラッチをやった事がない方も多いと考えているため、

”キャラクター”という表記で統一しています。

それでは本の紹介です!

●本の紹介

(※Amazonの評価が4以上のScratch3に対応本をメインに選んでいます)

・できるたのしくやりきるScratch3子どもプログラミング入門

⬇︎「プログラム作成ページ」の見た目:

この教材は全レッスン動画付き。動画を見ながら学ぶなら、本の文字量は読みやすさにはあまり影響なさそうです。

通常、プログラムのブロックが記載されているページは、子供がひとりで進める際の読みやすさにもっとも関連しやすいページになるでしょう。

なぜなら、このブロックのかたまりが、作るべきプログラムそのものになるからです。

ですので、プログラムのブロックが記載されているページの文字数や、デザイン的なわかりやすさは一人で学ぶ際に重要な要素だと思います。

一言でいうと

「はじめての1冊として良い!が、面白味は薄め」な一冊でした。

もう一つ特筆するとすれば、「小学校の授業として取り入れやすそう」という事です。少しマニアックな話なので後で書きます。

ひとりで進められるかについて、

全レッスン動画解説付きであるため、理解しやすいです。

解説動画は、レッスンの最初のページにQRコードが記載されています。

なのでスマホで読み取れば解説動画が見れるページが表示されます。

スマホで動画を見ながら、PCやタブレットで学習するスタイルがおすすめです。

また、ページ数112ページと少なめなので、他の本に比べてやり易いと思います(「やりきる」と題名にも入っていて、確かにそうだと感じました)

ただ、角度の問題や重力を取り扱う内容が少しだけ入っており、その点に関しては3〜4年生だと難しく感じる子もいるかもしれません。

「作るモノの楽しさ」については、

他の本を知っているのもあって、少し物足りなさを感じます。

また、作るモノも、ゲームとして完成せずに終わる感が否めないです。

(例を挙げると、タイマーがないためゲームに終わりがないなど)

しかし、Scratchにはじめて出会った子は十分楽しめると思います!

「学びの量」としては少なめ。112ページですから当然と言えば当然です。

この本ならやり切れる。やり切って次の本にチャレンジしてほしい!

そんな1冊でした。

〜「小学校の授業として取り入れやすそうな1冊」〜

小学校の授業に取り入れやすそうだと思う点は、

①先生と生徒の授業形式で話が進む。

②7日以内にやり切れる分量。

③題材がスクラッチであるため、タブレットやPCのみで学習できる。

という点です。

私は実際に小学校の5年生に対し、プログラミングの授業をやった経験があります。

小学校の教育現場ではプログラミング教育は必修化になったとはいえ、先生にとってもはじめてのことなので、「どう進めて良いのかわからない」という声がありました。

その点この本は、先生と生徒の授業形式で話が進むため、授業をイメージし易いのが特徴としてあります。

また、7日でやり切れる分量も取り入れやすさを感じます。

小学校のプログラミング教育必修化は「プログラミング」という科目ができたわけではないため、先生が年間の授業からプログラミングの時間を確保しなければならないのが実態です。

この本は薄いので、他の本に比べて取り入れ易いと感じます。

最後に、題材がスクラッチであるため、タブレットやPCのみで学習が完結する点も取り入れやすさを感じます。

私が授業を行った小学校は、micro:bit(マイクロビット)が教育委員会から推奨されていました。micro:bitは電子基板であるため(やれることは多いというメリットはありつつも)PCや電池の接続がある分だけ、不具合が起こりやすくなります。私もmicro:bitで複数人の子供に学習させた事がありますが、どこかで「うまく動かない」と言う子が出てくるわけです。

そんなわけで、Scratchを題材としたこの本は、薄くて、小学校の授業を想定していて、授業に取り入れやすそうだと感じます。

・レッツ! プログラミング ジュニア・プログラミング検定 公式テキスト

⬇︎「プログラム作成ページ」の見た目:

一言でいうと

「検定対策...ってだけじゃない!普通に楽しい本じゃん」という感じを受けました。

ひとりで進められるかについては、少し難しさを感じます。

8作品中4作品は、テスト形式(ジュニアプログラミング検定同等問題)になっているため、解説などは大人の人と一緒に行うほうがオススメです。

しかし、本全体としては、サトシとトンボちゃんの漫画形式になってる部分があったり、この二人の会話調で解説が書かれている点があったりと、楽しさを演出していて読みやすさを感じます。

また、「いまどのキャラクターのプログラムをしているの?」という迷いが起こりにくかったです。というのも、ねこを作るならねこを作り切るまでプログラミングし、馬を作るなら馬を作り切るまでプログラエミングしているので、間違えを起こしにくいです。

ただ、ファイルをダウンロードしてそれを読み込む前提で学習するため、実質タブレットで行うには不向きな本になっています。

文字も比較的多めなので、

5〜6年生には初めてでもアリかもしれませんが、

3〜4年生ではあまりオススメはしないです。

「作るモノの楽しさ」については、工夫されてる印象です。工夫されてる印象です。たとえば、マラソンゲームやシューティング、ジャンケンや計算クイズ、レースゲームと、なかなかゲーム性がありました。

検定対策としてはダントツ1位です(公式本だし)。

受験する子は絶対やった方が良いです!

...検定対策はこの本だけやっておけば大丈夫か?というと、

充分までは言えない印象です。以下がその理由です。

検定を受ける予定がない方は読み飛ばしてください。

私はプログラミング教室を開いていて、これまでのべ15人の子供達に、エントリー級〜シルバー級まで受けてもらっています。

必ずこの「レッツ! プログラミング ジュニア・プログラミング検定 公式テキスト」をやらせて、さらにその後、検定同等の模試を受けさせていますが、残念ながら合格ラインに到達しないお子さんも多少はいます。

なので、十分とは言えないと思っています。

私はこの本とは別に検定対策の模試を独自に作り、かつ、検定で注意すべき点を徹底して子供達に教え込むことで、今のところ不合格になった子はいません。そこについては別の機会に記事に書きたいと思います。

・こどもプログラミングブック

⬇︎「プログラム作成ページ」の見た目:

一言でいうと

「こどもが、ひとりで進められるように作られた本」です。

実はこの本は私が作った本です。

複数のプログラミング教室でも使われていて、'22年ある埼玉県の小学校でも授業で採用していただけることになりました。

私が子供達にプログラミングを教えるにあたり、市販の本を色々買って子供達にやってもらっていたのですが、質問が多く来てしまうために一人では教えられませんでした。(↓実際の写真)

そこで、

・極力 文字をなくし

・画像をたくさん載せ

・迷いが起きにくいように大きな矢印で流れを示す

という工夫をしています。

子供達に実際に使ってもらいながら1年かけて改善をくりかえし、

今ではほとんどの子がひとりで学べるようになりました。(↓実際の写真)

全ページのプログラムを公開しているため、

特に登録作業などする必要なく、どのページからでも学習を再開できるようになっています。

中身の楽しさや、学びの量に関しては自身で書くことは控えますが、ぜひ見ていただけると嬉しいです。

---

・作って学ぶScratchドリル (O'REILLY KIDS)

⬇︎「プログラム作成ページ」の見た目:

A4(横型)の珍しいタイプの本です。見開きイメージはこんな感じです。

一言でいうと

「少ないページで、スクラッチの良さをギュッと詰め込んだ1冊!」です。

特に読みやすさを感じるのは、他の本に比べて文字数が少ない点です。

デザインも工夫されていて、説明の区切れ目もわかりやすく、

絵本のような読みやすさを感じます。

そのわりに、薄い本では取り上げられにくいスクラッチの良さをしっかりと取り入れています(例えばクローンや、拡張機能のペンや楽器、定義、リミックスなど)

「できるだけスクラッチの良い部分を前面に出している」感じが私はとても好きです。

ページ数も100ページちょっとと少ないため、

きっとやり切れる子も多いことでしょう。

一部ですが、角度の話(低学年はむずかしいかも)や、アカウント作成があったりなど、親御さんと一緒にやった方が箇所もありますが、

そこだけ20〜30分ほど時間を取ってあげるくらいで済みそうな印象です。

一つ気になったのは、A4横型の本なので、見開きにすると非常に場所をとります。

パソコンと横に並べて置くには大きめの机が必要ですね。ダイニングのテーブルなどでやると良さそう。

---

・10才からはじめるゲームプログラミング図鑑

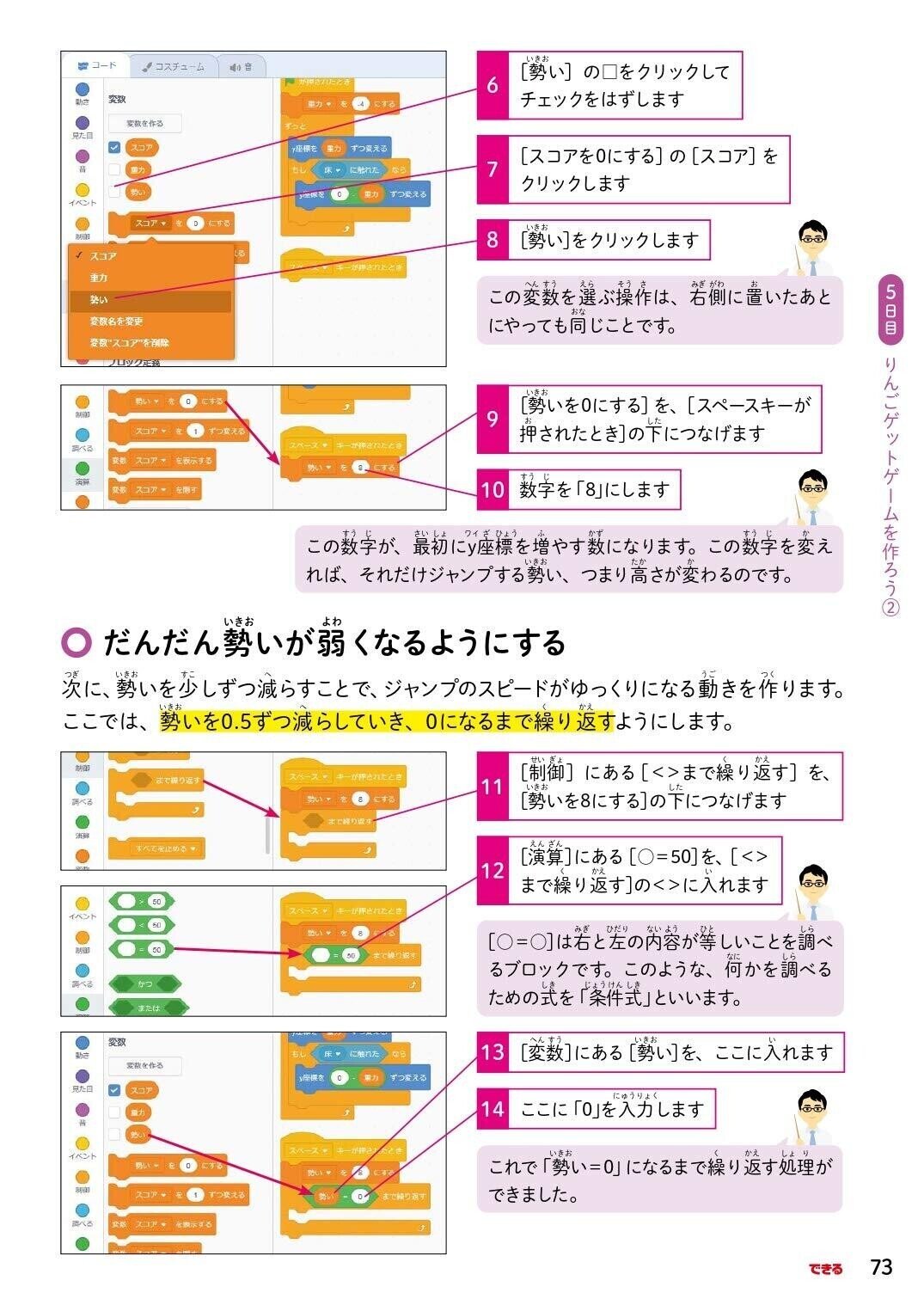

⬇︎「プログラム作成ページ」の見た目:

ではこの本のレビューです。

一言でいうと

「難しい、難しいけど、楽しい!」という感じです。

本の名前の通り、高学年向けの本です。

ひとりで進められるかについては、難しいです。

Scratchの見た目を⬇︎この様な感じで独自の見せ方をしていたり、文章が

規則的に並んでいなかったり、誰のプログラムを作っているのか一目では分かりにくかったりするため、

他の本に比べて間違えを起こしやすい感覚があります。

加えて文字が多く、難易度も高い本です。

ですので、はじめてのお子さんにはおすすめしませんし、

2冊目以降でも、4年生以下のお子さんには正直おすすめできません...。

「作るモノの楽しさ」は出来上がるゲームのクオリティも他の本に比べて高く「学びの量」についても、自分でゲームを作る際に活かせるテクニックが多く、ページ数の割にどっしりと分量のある印象を受けました。

いい意味で適度に難しいので、大人の方も十分楽しめるオススメの1冊です。

こちらは、

2冊目以降で、5年生以上にはチャレンジして欲しい本です!

---

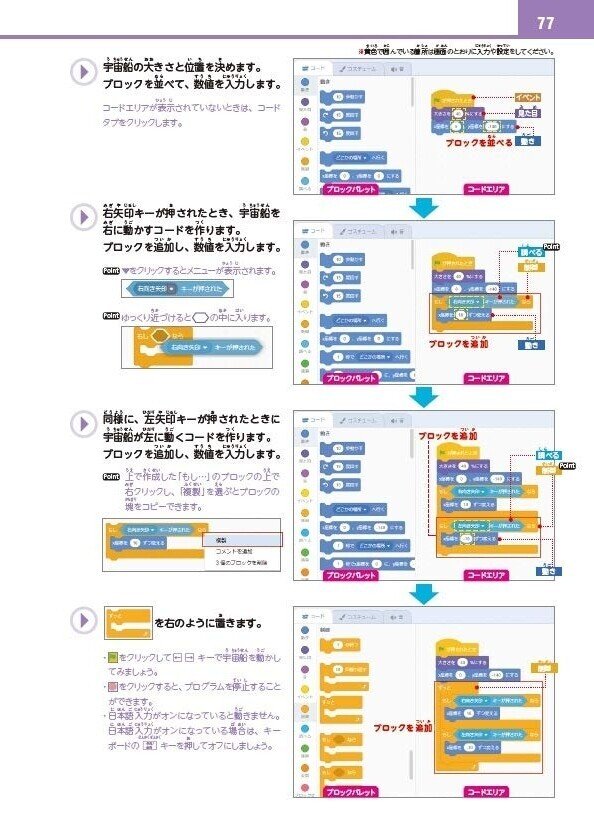

・できるキッズ 子どもと学ぶ Scratch3 プログラミング入門

⬇︎「プログラム作成ページ」の見た目:

一言でいうと

「隣で一緒にできる大人がいるなら、最もオススメの1冊」です。

ひとりで進められるかにというと、その点は難しさを感じます。

最も大きな理由は、スクラッチの素材をWebサイトからダウンロードしたり、キャラクターや背景等の素材を読み込んだりなどして進める必要があります。(わかりにくい部分は、ところどころに動画解説がついています)

また、序盤はこのように「今誰のプログラムを作っているのか?」がわかり易い(⬇︎例えばドラムのプログラムを作っている事が一眼で分かる)のですが、

中盤あたりから、なぜかこの表記がない部分が多くなり

「今誰のプログラムを作ってるの?」がわかりにくくなりました。

加えて中盤から、定義やリスト、クローンやメッセージなど、こどもにとっては比較的難しい要素が多く出てくるため、親子でやる方が進めやすい印象です。

この本はページ数が多い分、作れる作品数も多いうえに、

作っていて「楽しい」と感じる場面や作品が多いです。

また、スクラッチのブロックも網羅的に学べるだけでなく、ファイル操作やアカウントの作成などを学べたり、「スクラッチってこんなことも出来るんだ!」といった気付きがあったりと、他の本に比べて学びが多い1冊となっています。

なおファイルダウンロード&素材のアップロードが前提になっているレッスンも多いため、実質タブレットで行うのはきびしいと思った方が良いです。

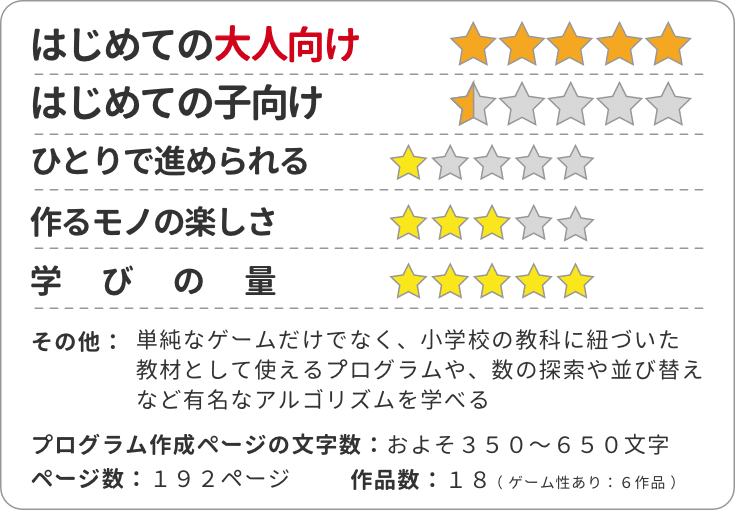

・親子でかんたん スクラッチプログラミングの図鑑(まなびのずかん)

⬇︎「プログラム作成ページ」の見た目:

一言でいうと

「大人にオススメ!スクラッチでプログラミングを始める大人向けの1冊」です。

小学生には難しいだろうなー...というのが私の正直な印象です。

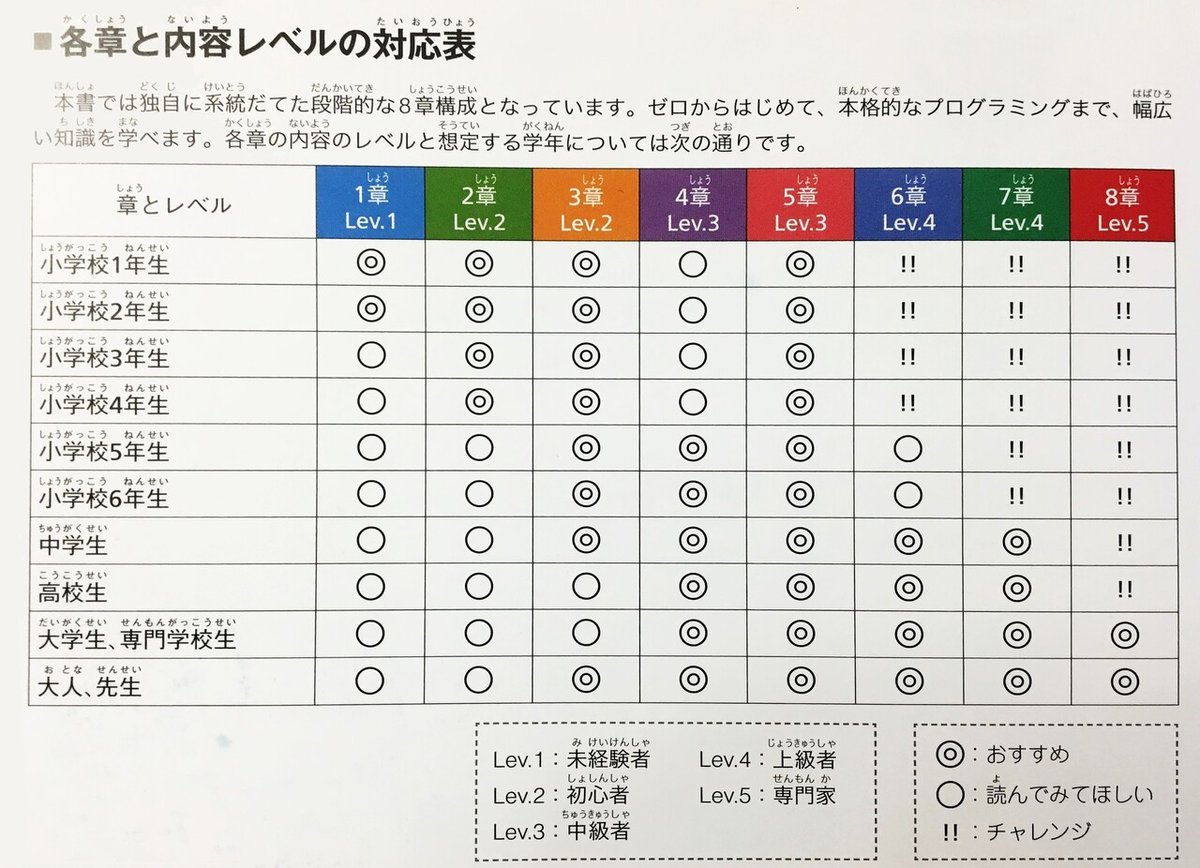

題名に反して、筆者もこの本が子供のみを意識しているわけではないことが、⬇︎以下のページからもよくわかります。

小学生なら、出来ても「6章まで」と思った方がよくて、全てをやり切るのは、かなり難しいと思います。

全8章のうち子供向けの7作品は4、5、6章に集中しており、残りの11作品は7章の学校向けの教材や、8章の数の探索系アルゴリズムを理解するプログラムになっています。

⬇︎7章で作れる教材はこんな感じです

なお、

7章-1(国語)は物語なので、タイピングが多く必要だったり、

7章-3(理科)はsinθ、cosθなどが出てきたり、

7章-5(図工)は他のWebサイトを検索して名画をダウンロードして読み込む作業があったりと、

学校で子供(特に小学生)に対する教材としてそのまま使うのは難しいでしょう。参考にして作り替えるのが良さそうです。

また「図鑑」という名前がついていますが、

名前や絵や内容など、同等の対象を比較している通常の「図鑑」とは異なり、他のスクラッチ本同等「参考書」的な内容となっています。

学校の先生、特に技術や情報科の先生は一度読んでおくと良さそう!

そんな1冊でした。

ちなみに、大人の方が読むなら⬇︎こちらの本もオススメ!

ゲームづくりなどを通して、変数や配列、関数の使い方や構造化プログラミング、ソート(並び替え)のアルゴリズムまで、丁寧に書かれています。

いかがだったでしょうか。

まだ他にもAmazonで評価の高いスクラッチ本はありますし、

大人向けのスクラッチ本や、AIを学べるスクラッチ本もあります。

また別の機会に、まとめ記事を書いてみたいと思います。