麻雀は〇〇が8割

突然ですが、麻雀の1局には結果が5パターンしかありません!!!

結果①:自分がアガる

結果②:右の敵がアガる

結果③:向いの敵がアガる

結果④:左の敵がアガる

結果⑤:誰もアガらない

「自分がアガる」結果①以外の展開は敵の攻撃への対応、つまり守備に回ることになるので5パターンの結果のうち4つ、つまり8割は守備が必要になる展開。

といっても過言ではありません。

そこで今回は麻雀における守備のテクニックを紹介します。これを身につければ初心者卒業です!

こんなときどうする?

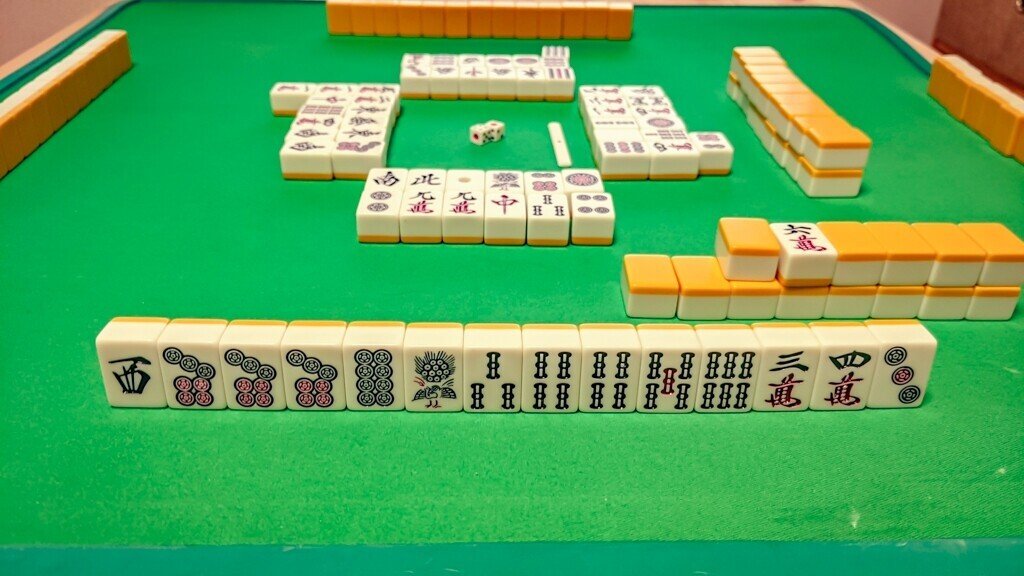

早速ですが、実戦形式です。右のプレイヤーからリーチがきました。

嫌ですねぇ

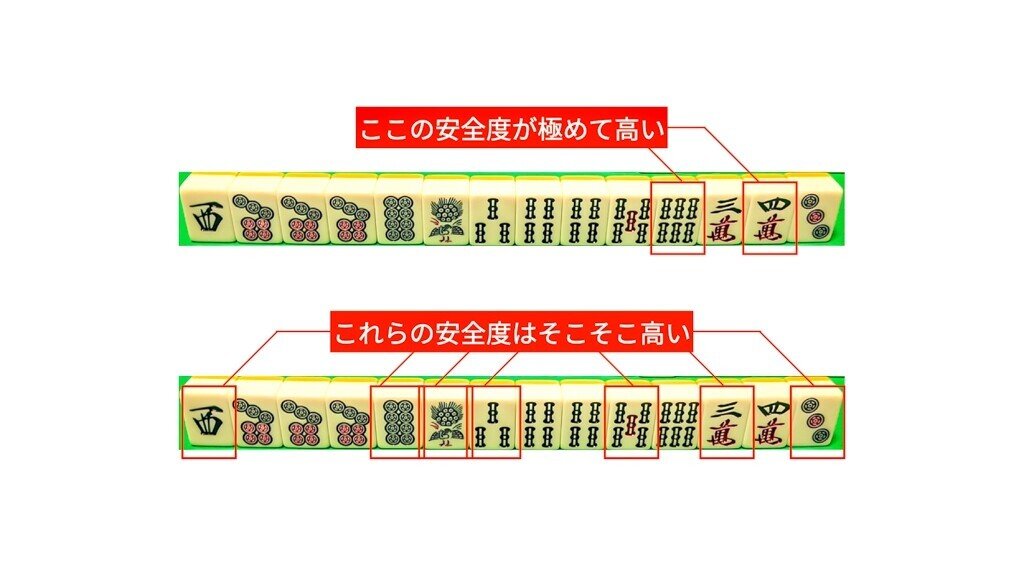

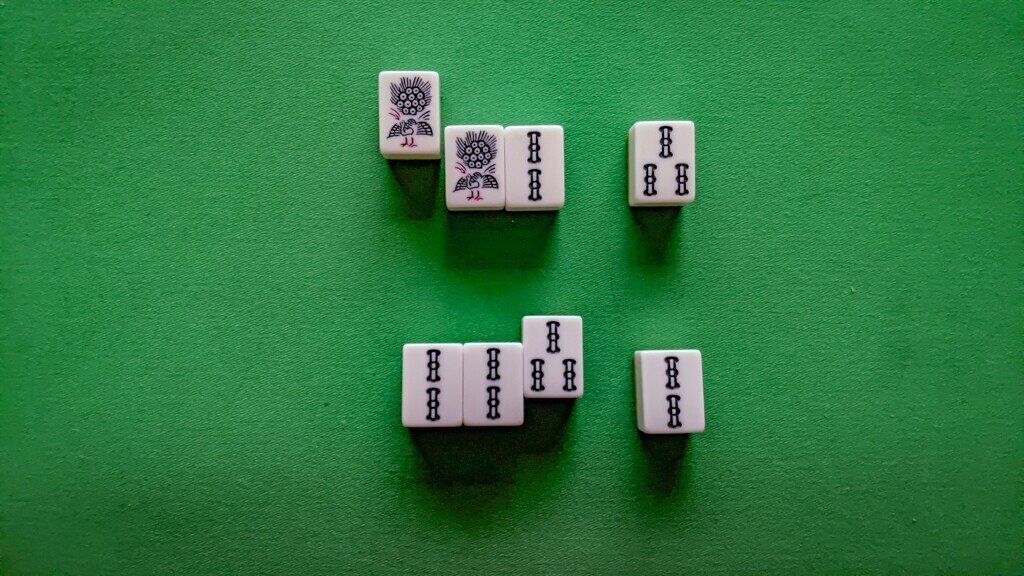

あなたはこの手牌のどれが安全かわかりますか?

先に結論を言うと

手牌13枚中の8枚も安全度が高めな牌がありました。安心ですね。

なぜそう判断できるか、5つの守備理論があります。

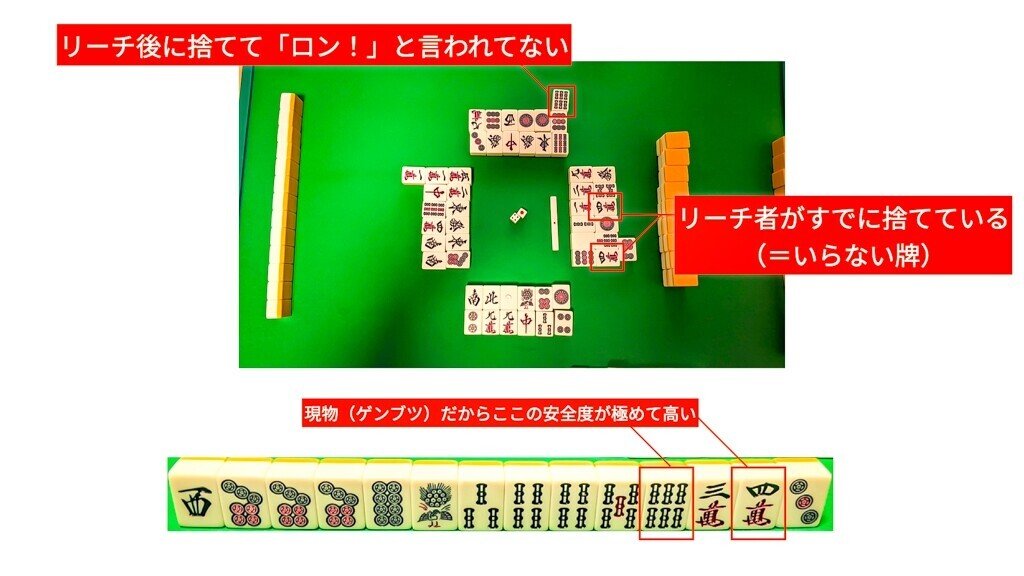

❶現物(ゲンブツ)

現物:既にその人が捨てた牌のこと

例えば今回の場合4マンと6ソーが現物です。

4マンはリーチした人が既に捨てています。つまり4マンはいらない牌なので安全です。

6ソーは右の人がリーチした後に向かいの人が捨ててます。そこで「ロン!」と言われていないので、6ソーはアガリに必要な牌ではないということです。

なんで「現物」が安全なのか

そういうルールだからです。麻雀には自分が1度でも捨てた牌(とそれに関連した牌)が後から必要になってもロンできないという「フリテン」というルールがあります。

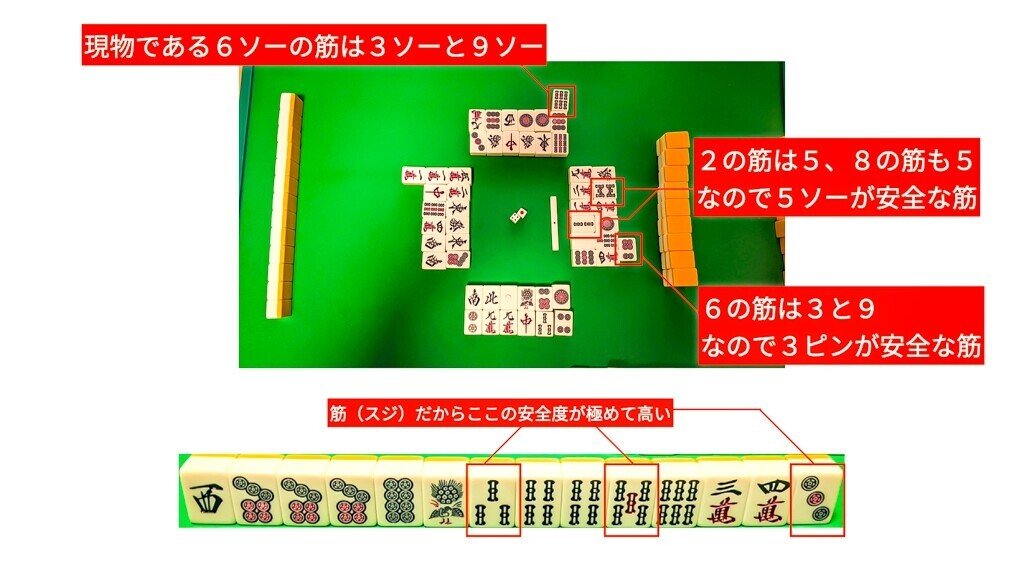

❷筋(スジ)

筋:その数牌とその3つ隣の数牌との組み合わせのこと

例えば

2の筋は5

4の筋は1と7

9の筋は6

麻雀には全部で18本の筋があります。

1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-9の6つの組み合わせがマンズ、ソーズ、ピンズの3種類ずつあるからです。

で、この場合だとリーチ者は6ピンと2ソー・8ソーを捨てているので、3ピン(6ピンの筋)と5ソー(2ソーと8ソーの筋)の安全度が高いです。

なんで「筋」が安全なのか

両面待ちには当たらないからです。

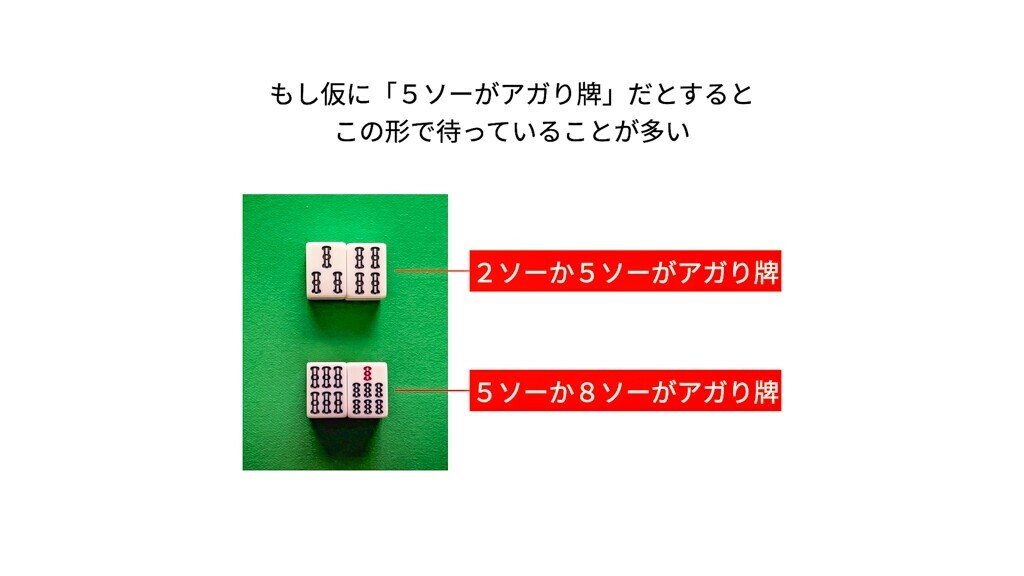

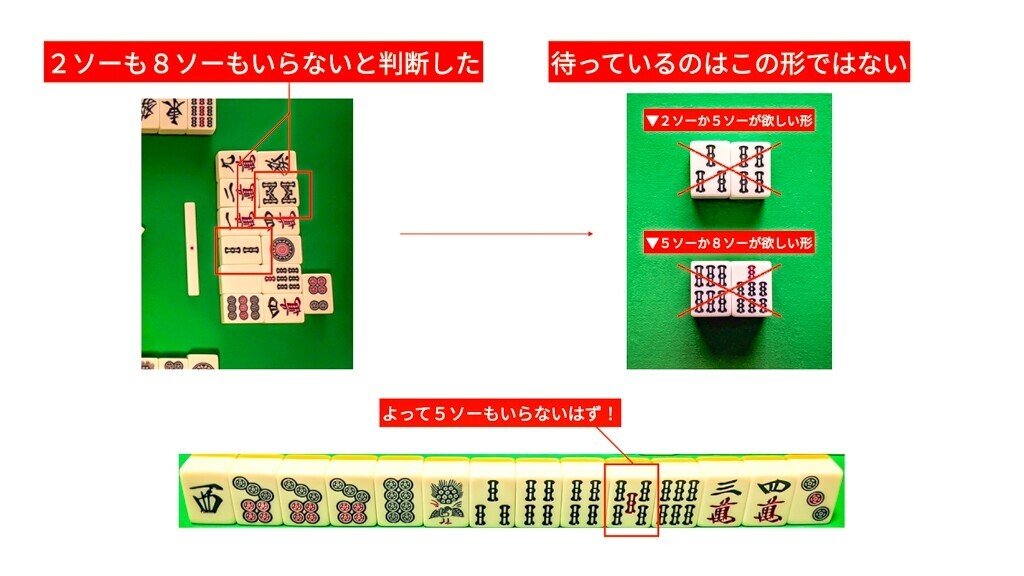

例えば5ソーがもしアガリ牌ならリーチ者はこういう形の待ちになっているはず。

この形は2ソーや8ソーも必要なのに捨てているということなのでこの形になっておらず、5ソーも必要ない。

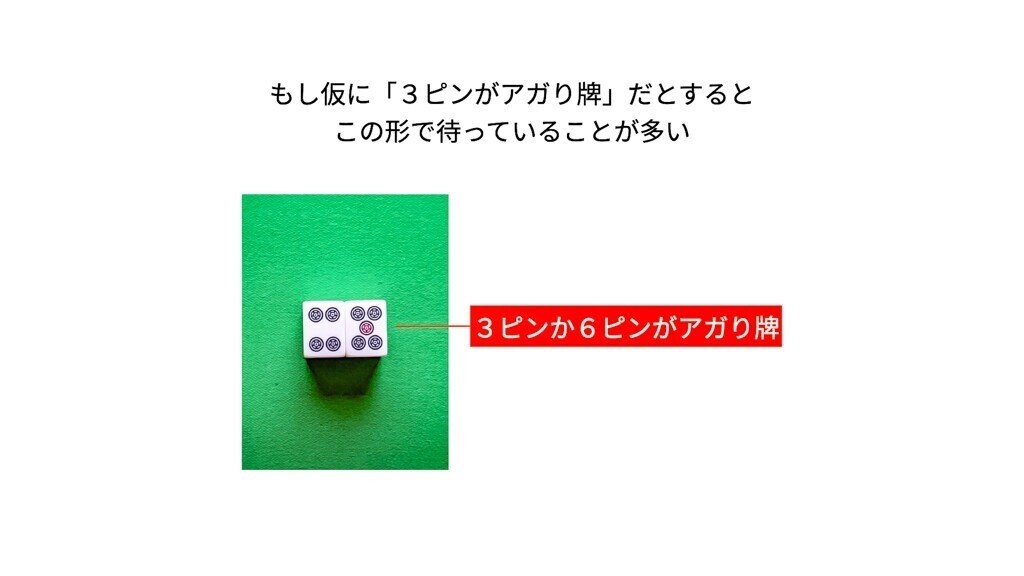

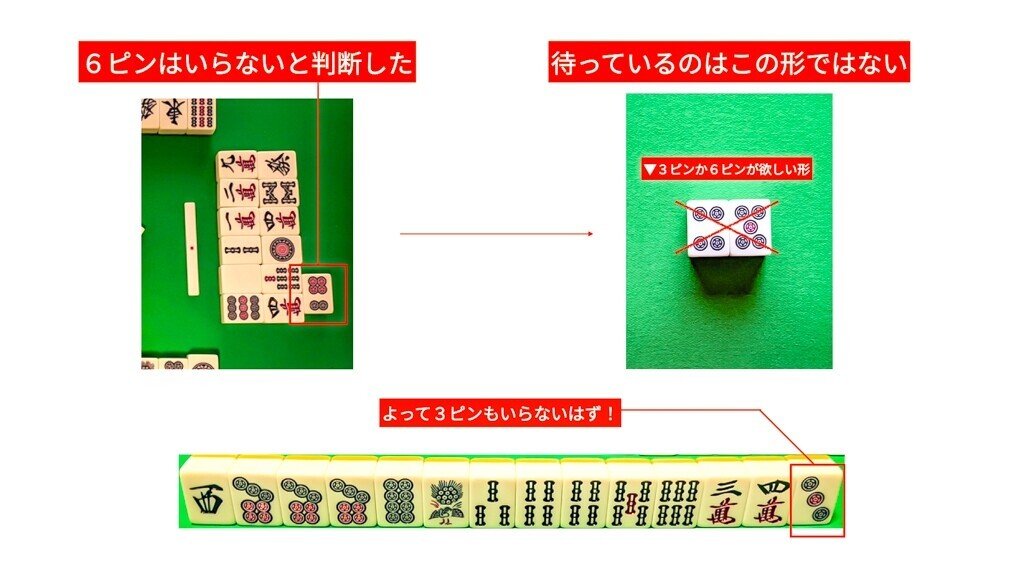

3ピンももし両面待ちならこの形になっているはずで

これだと6ピンでもアガれるはずなのに捨てている。つまりこの形ではないので3ピンもいらないので安全。

筋は完全に安全ではない。

現物と違い、ルールで安全が守られているわけではなく「読み」の粋を出ず、100%安全ではないです。両面待ちを否定できただけなので頭待ちや片っぽ待ち、間待ちだった場合はアガリ牌となってしまいます。

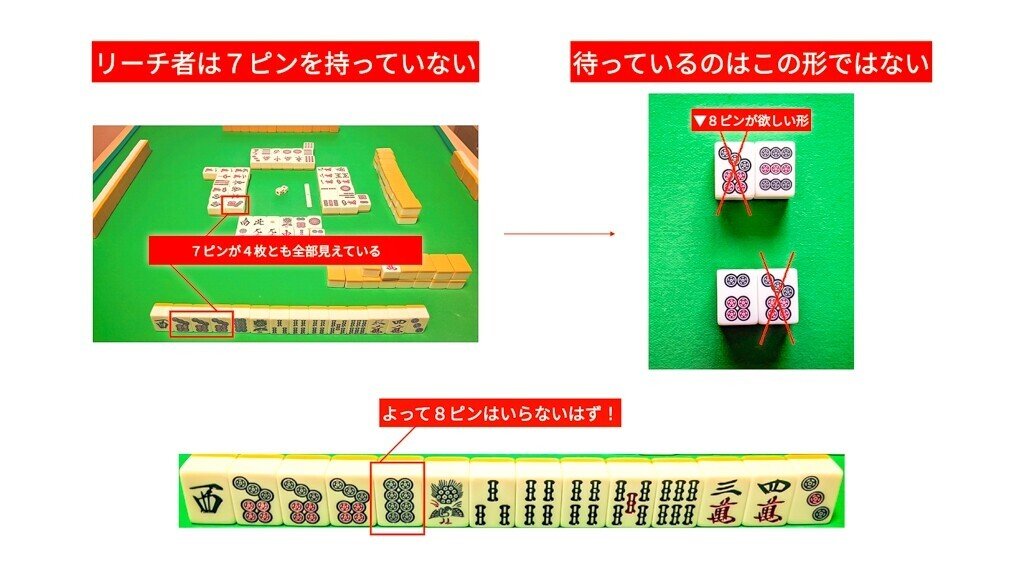

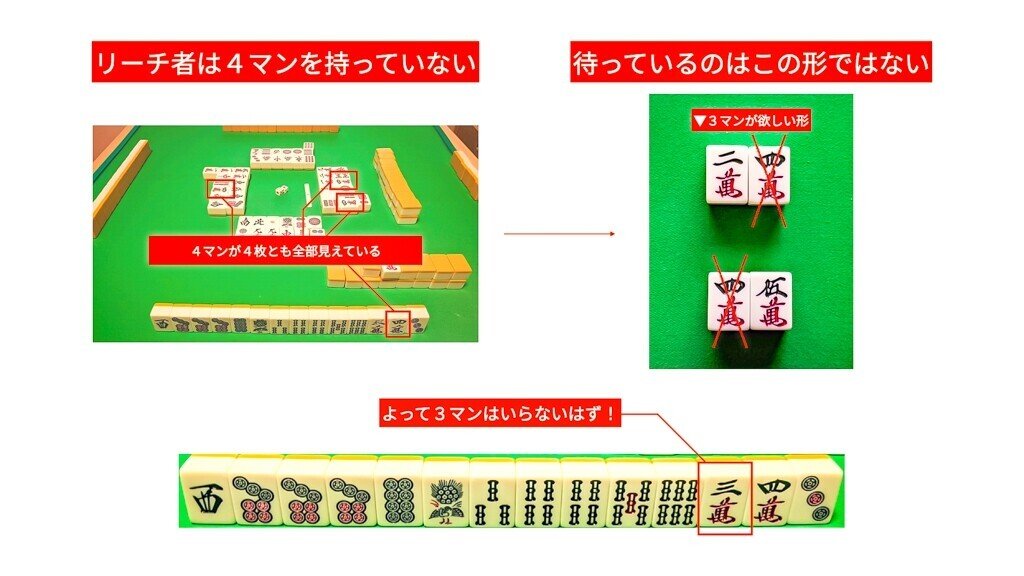

❸壁(カベ)

壁とは4枚全て見えている牌のことで、壁の外側は安全度が高い。

例えば、今回の状況だと

7ピンと4マンが壁です。

7ピンは自分の手牌に3枚、左プレイヤーの捨て牌に1枚の全4枚とも見えているので、リーチ者が持っている訳がないです。となるとこの待ちが否定されます。

なので8ピンで待たれている可能性がぐっと減って、この7ピン壁の外側、つまり8ピン の安全度が高いです。

4マンは自分の手牌に1枚あり、右の人が2枚、左の人が1枚捨てていて全部見えているのでこの待ちがありえない。なので3マンの安全度が高い。

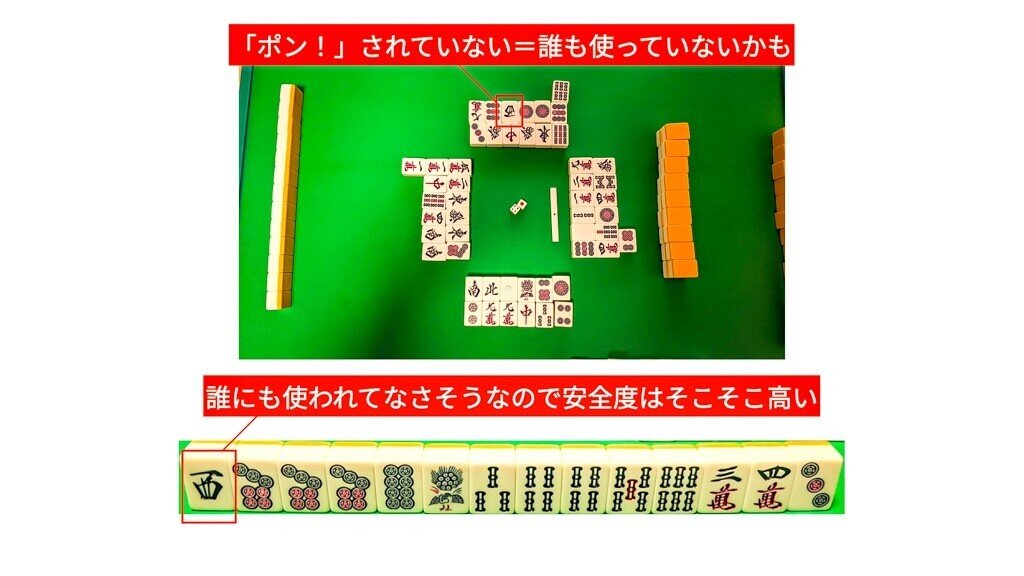

❹切れている字牌

セオリーとして「受入が多い牌を優先して残す」逆に言うと字牌は数牌と違い受入が少ないので、使いにくく最後には残っていないことが多く、待ちになってることが少ないから安全度が高いです。

逆に終盤なのに1枚も切れてない字牌や本来使いやすいはずの4,5,6などの真ん中の数字をバンバン切っている人には危ないです。

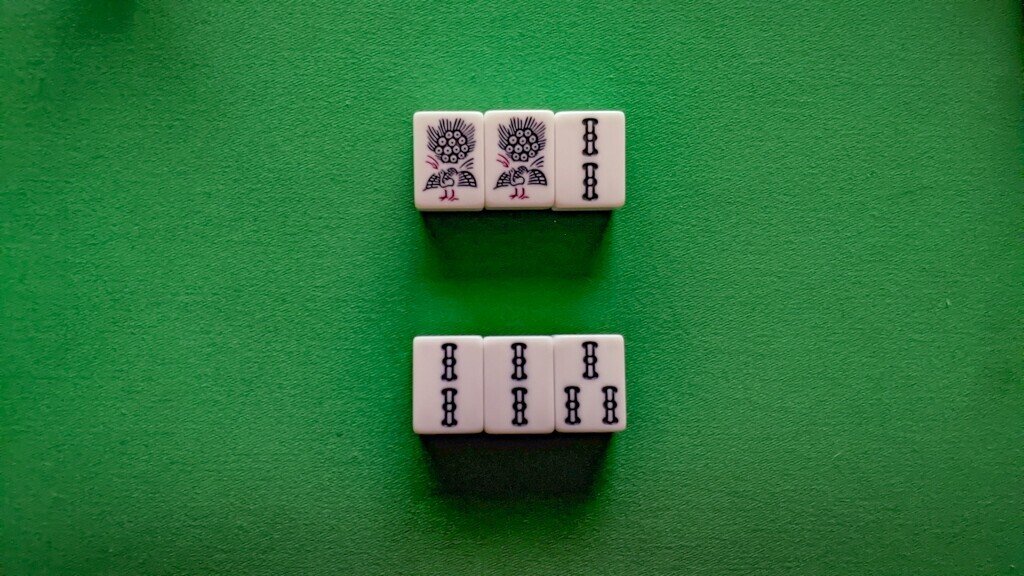

❺序盤に捨てられた牌の外側

例えばこの状況:リーチ者は3巡目という序盤に2ソー捨てて、その外側である1ソーは安全度が高いです。

逆に1ソーがアガリ牌だと仮定するとリーチはこのどちらかの形で待っている。

そして、序盤に2ソーを捨てたということは

この形になっていたはず。ここから2ソーを捨てる決断をしたことになる。

でも、もし序盤にこの形があれば2ソーを残して

こう育つかもしれないことに備えて、2ソーを残すのがセオリー。

よって1ソーが待ちになる形でリーチしている確率が低いと考えられます。

序盤は可能性を最大限にして打つことが多いので、逆に序盤に捨てられた牌は可能性を見切られた牌。

つまり孤立していて最後に待ちになっていることが少ないので安全度が高いです。

手詰まったら?

自分が3枚もっている牌

今日紹介した現物、筋、壁、字牌などさまざまな守備理論がありますが、どれもない時、自分が3枚(ないし複数枚)もっている牌を捨てましょう。

この場合だと7ピンを3連続で捨てます。(この手牌だと他に安全なものがあるのでない場合の話です)

なぜか?安全度いうと別に安全ではないです。

ただ、もし当たらずに通った場合、あと同じ牌を2枚捨てれる、つまり合計で3巡しのげるというメリットがでかいからです。その間にリーチした人の捨て牌から新たな現物や筋、壁が生まれたりすることで安全な牌が見つかる可能性を広げることができるという生存戦略です。

最後に:守備における大事な考え方

「全局勝負しない」

冒頭述べたように自分がアガれる確率など高々2割強。大体1試合に8〜10局しかない中で自分がアガる機会など1、2回。

1試合の中で自分がアガる番が今なのか?と自分に問い、冷静に勝負から手を引く。

局のスタート時点であまりにもアガりから遠ければ、最初からアガりにいかない時もあるくらいです。

ドライで冷静な判断を下すことが大事なゲームです。

勝負から降りるときにはめちゃくちゃ後ろ髪惹かれるし、たまに配牌がダメでとんでもなく高い手に育つこともあるのでどこまで可能性や夢を見るかも大事ですが、潮時の判断が生命線です。