私たちなりの、生き抜き方を探すために。━━インタビューを通して“非”経済学科大学生4人が考える、日本経済の“今”と“これから”

1.日本経済の課題と私たちに与える影響(執筆:金)

最近、「円安」や「インフレ」といった経済に関連する用語をよく耳にしています。円が安くなっている、物価が上がっていると直接的な解釈はできると思います。ただ、それが日本経済においてどのような影響を与えているのかまで考えることは、さほど経済に関心がない私にとっては難しいことだと感じます。円安、インフレなど日本経済の現状が私たちに与えている影響とは何だろう、と疑問を持った私たちは武蔵野大学で労働経済学を研究している石原真三子先生にインタビューし、日本経済の現状について尋ねることにしました。

ーー日本経済が直面している主要な課題と、それが私たちの生活に与えている影響はなんでしょうか。

「失われた30年についてご存じですか。1990年代初頭のバブル崩壊により日本経済が不況になってから、30年間不況が続いていることを指します。その中でも何回か景気変動が起こったものの、まだ回復していないです。バブルの他にも少子高齢化も問題として挙げられます。少子高齢化は経済より社会問題に関連していますけど、将来の労働力人口減少が懸念点となっています。現在は労働可能な高齢者と専業主婦だった女性たちが労働力になることによって軽減されてはいます。これに関連したもう一つの問題点としては、無意識的に行われている女性差別があります。差別解消を目的とした政策は取られているが、なかなか上手く行っていない現状です。これが少子高齢化の原因にもなっています。これらが日本経済の根本的な問題ではないかなと思います。」

1990年代のバブル崩壊後から、2020年代になった今でも不況が続いていることを「失われた30年」と言うんですね。バブル崩壊による不況を好況に取り戻すために様々な取り組みがありましたが、結果的に成し遂げていないことがわかりました。また、石原先生は経済の面だけではなく、社会問題である少子高齢化・女性労働問題ついても触れてくれました。将来的に減少していく労働力を補うためにも、女性労働の問題を解決するべきと考えました。

「失われた30年の問題として物価が下がる状態(デフレ)状態がありますけど、経済が良い状態というのは、少しインフレ気味で、賃金も一緒に上がってGDPが大きくなっていく状態なんですよね。物価が上がらないといいんじゃないと思うかもしれないですが、物価と賃金が徐々に上がっていくことが経済成長という意味ではいい状態なんです。実際、日本銀行は2%のインフレを目指していました。しかし、それが上手く進んでいない状況ですね。」

石原先生にインタビューする前は「物価が上がると良くない」と思っていましたけど、インフレが続いた方が経済成長に役に立つなんて驚きました。確かに、今思い返してみると、インフレと共に賃金も上がって以前よりは豊かになったような気がします。ですが、良い経済成長のためには、物価上昇率に賃金の上昇率が追い付かないといけないことですね。

2.物価上昇と円安:日本経済のジレンマ(執筆:新川)

私たち大学生は、物価が上がるという事実に、「モノが高くなるなんて困る!」と直感的に感じがちです。実際、欲しいものの値上がりには私自身、辟易しています。誰もが多かれ少なかれ、感じるところがあると思います。ただし、実は経済全体に視野を広げて考えるとそう簡単に片付けられることではなく、石原先生とのインタビューを通じて、経済全体の視点から見ると、物事はもう少し複雑なのだということがわかってきました。

前章での質問に対して先生がおっしゃっていたとおり、日本は長いデフレの時期を経ていまの物価高地獄にたどり着きました。思い返せば、安倍元首相時代の「デフレ脱却」のスローガンが記憶に新しいですよね。アベノミクスって、覚えていませんか?あれです。経済学では、少しのインフレが健全な兆しとされています(日銀は年率2%のインフレを目標にしています)。物価が上昇し、それに伴い賃金も上がり、経済全体が活性化する……これが本来日銀や安倍元総理が思い描いていた理想のシナリオなわけです。

――記録的な円安や物価高に対し、私たちはどのように向き合っていったらよいのでしょうか。

「最近少し状況が変わってきていて、インフレ気味になっているのはご存知ですか?これは、日銀が目指していたインフレではなくて、物価に関してはウクライナとロシア、パレスチナやイスラエルの紛争で、最初にロシアとウクライナの戦争によって、小麦の値段が上昇してしまって、それによって穀物を輸入してる国にとっては、値段が上がったものを輸入しなきゃいけなくなっちゃう。世界的なインフレになってしまったんですね。」

つまり、現実はそう単純ではなかった、ということです。コントロールできない外的要因によって、日本の描いていた筋書きが成り立たなくなってしまったのです。今回の物価高の背景には、ロシアとウクライナの戦争が大きく関係しているそうです。世界有数の小麦輸出国であったウクライナからの輸出が不安定となり、小麦などの穀物価格が世界的に跳ね上がり、日本を含む輸入国は高い価格での購入を余儀なくされました。さらに、中東問題による原油価格の上昇もあり、これが世界的なインフレの一因となっています。

「高くなってしまったものを輸入しなくてはならない、なので、輸入財に引きずられて物価が上昇してしまったので、日銀が目指していた、日本で景気が良くなって、物価が上がって、というインフレではなくなってしまった。しかも、日米で金利に差が出来てしまったので、円安になってしまったので、ドルベースでの輸入額が高くなってしまって、それもインフレの原因になってしまった。ということです。」

この物価上昇は先述のとおり、国内生産の価値向上によるものではなく、外部要因によるもの。つまり、賃金が上がることなく、単に支出が増える一方なのです。さらに、運悪く「円安」がこの状況を加速させています。日本とアメリカの金融政策の違いが原因で、輸入コストが増大し、日本国内のインフレに拍車をかけているのです。

石原先生はこれを「困るインフレ」と表現しました。この状況では、物価上昇が経済活性化につながるという従来のシナリオが当てはまらず、私たちの生活にも直接的な影響を及ぼしています。インフレと円安のダブルパンチに直面している日本経済は、現状をどのように乗り越えるべきなのでしょうか。。。

3.女性労働者の立場(執筆:大里)

‐突然ですが、みなさんは日本が男女で賃金格差がある方かない方か。

どちらだと思いますか?

なんと日本は韓国と並んで男女の平均賃金格差がトップクラスで大きい国なんです。みなさんはこの事をご存じでしたでしょうか。

同じように教育を受け、同じような仕事をしているにも関わらず、性別が違うというだけで賃金の差があると、当然働く意欲が削がれてしまいますよね。そういった私たちが働く意欲を保つためにも、格差は無くさなければなりません。

――ではそもそも格差はなぜ生まれてしまうのでしょうか?

石原先生にお話を聞きました。

「賃金の決まり方は色々ある為、その平均だけを見て性別による賃金格差の原因を突き詰めることは難しいですが、現段階で考えられる主たる原因は昇進の差ではないかいかとおもいます。

実際にデータとしても出ていて、女性の部長割合は13%とかなり低いことから、女性のやる気を削ぐ現状であることは否めず、これは日本のディーセントワーク(権利が保障されていて、十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生産的な仕事)の問題ではないかと考えられています。」

日本は性別が違うだけで昇進できるスピードも変わってくるんですね。

こちらの記事の3を担当している執筆者も女性なのですが、この事実を知りやるせない気持ちになったというのが率直な気持ちです。。。

ですが、今までこういった格差に女性は目をつむってきたのでしょうか?

このように賃金格差や権力格差のようなものを押し付けられてしまうと、女性側から「格差を無くせ!」なんて言いにくいのも容易く想像できますが、誰かが言わないと解決しないのもまた事実です。

ここで、

――今まで、この男女賃金格差を撤廃しようという取り組みは

行われなかったのか?

石原先生にお聞きしました。

「昔から男女格差は色々な国であり、過去に世界で女性への差別を無くそうという取り組みは実際に行われました。

1979年に女性差別撤廃条約というのが採択され1981年に発効されました。

この条約に賛成をした国は、その条約を履行した証に男女差別撤廃のための法律を作らなければいけないというものでした。

日本もこの条約に批准するために、1985年に男女雇用機会均等法が制定されましたが、この法律は、違反をしても何も罰則がないという落とし穴があったんです。

又この時、総合職と一般職というコース別採用組織が生まれた事も、日本が賃金格差が縮まらなかった要因の一つだと言えます。

総合職とは、幹部候補生で、一般職に比べ昇格するスピードが早い為出世しやすく、

それに比べ一般職は、定型業務や補助的な仕事が多く、会社の利益を生み出すような事業の中心となる仕事への関りがほとんどありません。

そして、基本的に男性が総合職・女性が一般職というのが定着していきました。

日本の企業は、総合職と一般職は業務内容が全く違うので給与の格差が生まれてしまうのは仕方がないという主張をし、残念ながらそれが今も根強く残っている状態です。」

なるほど。取り組みはあったものの、それぞれに落とし穴がありその落とし穴を修復できなかったということなのですね。。

かなり昔から取り組みがされていたものの、いまだに解決していないことからそう簡単に解決できる問題でないことは分かります。

ですが、そう解決できない問題ではないとも感じます。

男女間で賃金格差が縮まる日はくるのでしょうか。。

4. 今後の日本経済に対して、私たちが準備すべきこと(執筆:河竹)

これまでのインタビューで、日本経済の現状には見方によって異なる発見や考え方があり、ひとつの課題を取ってみても企業や政治の影響から生まれるさまざまな要因が絡まり合っていることが分かりました。

そんな中で、まもなく社会に出て日本経済を背負っていく私たちにできること、私たちがすべきことって、具体的に何なのでしょう?

――日本経済の現状を知り、今後の課題や変化について考えるために、私たち大学生は今何をすべきなのでしょうか?

石原先生は、経済学を勉強することが最も良い方法だと挙げた上で、まずは正しいデータを見極めることが重要だと話します。

私たちは現在、ネットで検索したりAIに尋ねたりするだけで簡単に情報を得ることができます。しかし、これらは誰がどこから得たデータが書かれているのでしょうか。

「一番困るなと思うのは、誰かのブログなどでその人の意見が書いてある場合、根本的に間違っていたとしても、分かりやすく説得的に書かれていると信じてしまうことがあるんですよね。」

この言葉を聞いた時、私自身も専門的な知識や詳細なデータが必要な分野であればあるほど、ブログなどでまとめられている情報に頼りがちだったことに気がつきました。。

私たちは教科書や教授の言葉が正しいと無意識的に考えるように、あらゆる情報を正誤に関わらず受け入れる可能性があります。経済の現状と今後について考えるためには、「正しいデータを正しく解釈すること」が私たちのすべき準備の第一歩なのだと感じました。

「なんかあったらデータを見る。ということは重要かなと思います。どこにデータがあるかわからないかもしれないのだけれど、ネットで検索してぽんと出てきたものではなく、政府のデータを見るというのが重要で、総務省統計局のホームページなどでは興味があるものを見てみると良いと思います。」

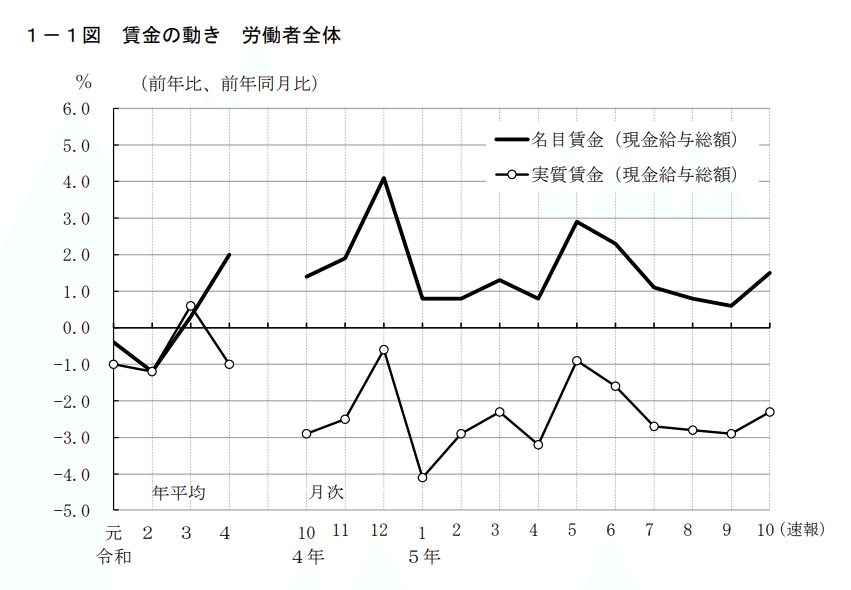

石原先生は、例として厚生労働省による「毎月勤労統計調査」という統計を挙げ、信頼できるデータをきちんと読み取る重要性について話してくださいました。

このグラフを見て、私は「一体何を表しているんだろう?」というのが第一印象でした。このような複雑そうに見えるグラフに対して、苦手意識をもつ人も多いのではないでしょうか。

しかし、読み方を聞いてみると、まさに目から鱗といった状態でした。

「名目賃金というのが、平均賃金額面そのまま。これが前年同月に比べてどのくらい上昇/下降したのかを表していて、実質賃金は物価水準で割った賃金になります。物価水準が上昇していると、実質賃金は下がるわけです。」

つまり、このグラフでは、令和4年10月から令和5年10月まで、平均賃金の額面だけ見れば前年比で常に上昇しているように見られるわけですが、物価水準が高いため、実質賃金は負の値を取り続けています。これがまさに物価と賃金の差から生まれる私たちが実感している生活の苦しさなのです。

政府の提示するデータなど信頼のできる情報を読み取り、正しく解釈をすることで情報の本質を知ることができるようになると、ニュースやネットでまとめられた表面的な情報だけでは得ることのできない真実が見えてくることがあるんですね。。

私たちを取り巻く経済の変化はとても複雑で、これからも多くの疑問や困難に直面することがあるかもしれませんが、私たちが生きる上でこれからさらに深く関わっていくものでもあります。

メディアや周囲の声に惑わされずに、自分なりの考え方や解釈をもって、今後のアプローチを決めていけるようになれたらいいのではないのでしょうか。