【超音波#7】丸と線と、時々、楕円

こんにちは。msk3104です。

久しぶりの投稿です。

時間がないのを言い訳に更新が滞ってしまいました。。。

前回はピンボケについて書きました。カメラのフォーカスと一緒です。描出したい組織に対して垂直が基本です。

今回は、長軸と短軸のルール、画像の変化について簡単に書きたいと思います。

①長軸、短軸

超音波画像を描出するにあたって長軸、短軸は必須です。

長軸:組織の走行に沿ってプローブ当て描出する。

短軸:組織の走行に対して垂直にプローブを当て描出する。

にんじんで例えると短冊切りが長軸、輪切りが短軸です。

②長軸から短軸、短軸から長軸への変化

人体には様々な組織があり、超音波を描出する際に組織に対して垂直が基本です。

組織を特定するにあたって、長軸を描出してそのままプローブを回転させて短軸を描出することができると、描出のスピードや精度が高くなります。

プローブの操作が難しいですが練習するとできるようになります!!

短軸から長軸にプローブをシフトすると、組織が丸から線に変わります。逆に長軸から短軸にシフトすると線から丸に変わります。

プローブをシフトする際に中心をずらさずに動かすことが重要です。

描出したい組織が一番丸い場所が、その組織の短軸です。長軸と短軸の間だと楕円になってしまうので短軸と勘違いしないようにしましょう!

③練習してみよう!

長軸、短軸のシフトする練習方法があります。

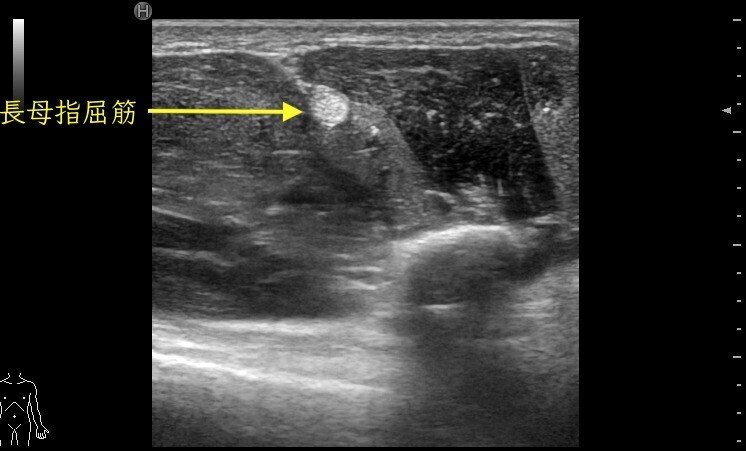

それは長母指屈筋です!

長母指屈筋を長軸、短軸で連続的に描出できるとエコーの精度が上がります。

ぜひ、試してみてください!

長軸

短軸

長軸・短軸の中間

短軸の異方性

入射角が合わないと同じ部位でも腱が描出されません。

靭帯と腱は特徴に”異方性”があります。

下の画像は長母指屈筋の短軸像です。

次回は、虚像(アーチファクト)について書きます!

お楽しみに!