亡霊がゆらめく、王家の谷の神秘

今から3500年〜3100年前頃、古代エジプトの新王国時代。

黄褐色の砂漠にゆらめく蜃気楼のように古代都市テーベはあった。テーベはエジプトの宗教と政治の中心地として繁栄し、カルナック神殿、ハトシェプスト女王葬祭殿などそこに訪れる者の度肝を抜く荘厳な風景が広がっている。

そこは首都カイロからナイル川を南に降ること飛行機で1時間、電車で10時間の距離にあった。ナイル川を挟んで東側がルクソールの中心地、西側は氾濫するナイル川のおかげで肥沃な土壌が広がり、今や緑地帯となっている。そこを抜け、乾燥した砂色の岩肌の合間を蛇のうねりような街道を10キロほど行くと王家の谷が現れる。

日本にも「三途の川の向こう側に死者の国」という言葉があるように、ナイル川の向こう側に王家の谷という死者の埋葬地がある奇妙な一致に心が躍る。

今から102年前、1922年11月4日、ハワード・カーターは封印された壁に穿った穴から蝋燭の火を灯した。壁には「ファラオの墓に触れた者には死が翼を広げて素早く訪れる」という呪いの言葉が書かれてあったというが。

それがおぞましい呪いの事件の始まりとは知らずに。

王家の谷には、新王国時代のファラオが眠っている。実はファラオだけではなく、王族や高官などの墓もあり、現在では64基の王墓が点在している。

周辺にはピラミッドの形状をした山があり、古代エジプト人は、そんな山々を女神メリトセゲルに見立てて神聖視していた。

メリトセゲル(Meretseger)とは、古代エジプトで王家の谷やその周辺の山々を守護する女神で「沈黙を愛する者」という意味で、神聖な存在として知られていた。王墓はその麓に存在し、女神の守護のもと、聖なる地に眠っている。

古代の墓労働者たちの間では、メリトセゲルに祈りを捧げて保護を求める儀式などもおこなわれていたとか。伝承によれば、王家の谷の守護神メリトセゲルは、墓荒らしや不敬な行為を行った者に厳しい罰を与えるとされている。墓荒らしに関わった人々は蛇に襲われたり、急病にかかったりするなどの不運に見舞われたとされ、彼らはメリトセゲルの怒りと畏怖していた。

古代エジプト時代の終焉を迎え、紀元前30年以降はギリシャ・ローマ時代に突入するが、その頃すでに王家の谷は観光名所となっていた。今もその頃に書かれたギリシア語やラテン語の落書きを見ることができる。

紀元6世紀から17世紀まではほぼ王家の谷に関する記録はない。17世紀ヨーロッパでルネサンス文化が開花し、古代文明への関心が高まった時期、イタリアの探検家ジョヴァンニ・バッティスタ・ベルトーニ(1725-1785年)が王家の谷に訪れている。いくつかの墓の記録が残っているがこの時代は発掘技術も発達しておらず、大した記録は残っていない。

本格的な古代エジプトの考古学が発達したのは1798年〜1781年のナポレオンのエジプト遠征だろう。イタリアの探検家ジョヴァンニ・ベルツォーニが1817年に初の本格的な発掘調査をおこなった。ベルツォーニはラムセス1世の墓(KV16)やセティ1世の墓(KV17)を”再発見”した。

この頃、既に25基ほど開封されていたらしいが、副葬品などがあったような記録もないことから、もぬけの殻だったのだろう。まさに強者どもが夢の跡・・・。

王家の谷は新王国時代から、女神メリトセゲルの怒りを嘲笑う盗掘者との戦いだった。盗賊による略奪が多発したため、あまり知られていないが、新しいファラオたちは前の王たちの遺体を他の場所へ移し、再び埋葬した。そのために墓は空っぽに。

1881年、エジプト学者エミール・ブリュッグシュがデール・エル・バハリで「王家の隠し墓」(DB320)を発見した。この墓には、アメンホテプ1世、トトメス3世、ラムセス2世などの王族のミイラが再埋葬されており、大量の王族のミイラが発見されたことは大きな衝撃を与えた。

そこには、葬送用の木棺、カノポス壺(内臓を収めるための壺)、葬送用の装飾品や護符、リネン製のミイラ包帯、死者の書や葬送に関するパピルス文書など副葬品も発見されているが、およそ金になりそうな黄金の副葬品は発見されなかった。

このDB320は第21王朝の高官が盗掘対策で再埋葬したことがわかっているが、どうやら再埋葬したのは肥やしにもならないものばかりだったようだ。

どの時代でも政治家という人種は変わらないらしい。そんな盗掘者どもや腹黒い高官達に荒らされた王家の谷を守護する女神メリトセゲルが、けたたましい金切り声をあげる。

実は王家の谷では昔から奇妙な現象が目撃されている。

考古学者や発掘作業者が夜になるとどこからともなく囁き声が聞こえてくると凍りついたように話す。また古代エジプト人の衣装をきた人影が行進していた姿も目撃されている。またアメンホテプ3世の王墓近くでは多くの従者や侍女が墓の入口付近で青白い顔で行手を塞ぐようにゆらめいていたという話は有名。何人もの作業者や考古学者が目撃したと談話が残っている。

その呪いはツタンカーメンの王墓の封印を解いた考古学者ハワード・カーターチームにも襲いかった。

カーターのスポンサーであるイギリス貴族カーナヴォン卿がツタンカーメンの王墓発見から数ヶ月後、カーナヴォン卿はカイロで蚊に刺された箇所が化膿し、感染症を引き起こした。彼は急性肺炎にかかり、最終的に敗血症で死亡した。

カーナヴォン卿が死んだその夜、カイロ全土で停電が起こったとか。また死因ともなった蚊に噛まれた箇所が頬の傷になっていたが、なんとツタンカーメンのミイラにも同様の傷があったとか。

考古学者アーサー・メイツもツタンカーメン王墓の開封に携わった一人。発掘作業直後に謎の体調不良を訴えて入院。そのまま原因不明のまま死亡している。

リチャード・ベテルはハワード・カーターの秘書で主に事務管理をしていた。ツタンカーメン王墓発見から7年後、自宅のベッドの上で謎の窒息死。

オーブリー・ハーバート(カーナヴォン卿の弟)もカーナヴォン卿が死んだ数ヶ月後に死亡した。それも敗血症という全く同じ死因だったことにファラオの呪いの恐ろしさにゾッとするものがある。

この他にも現地作業員が事故死したり、原因不明の病気によって命を落としている。

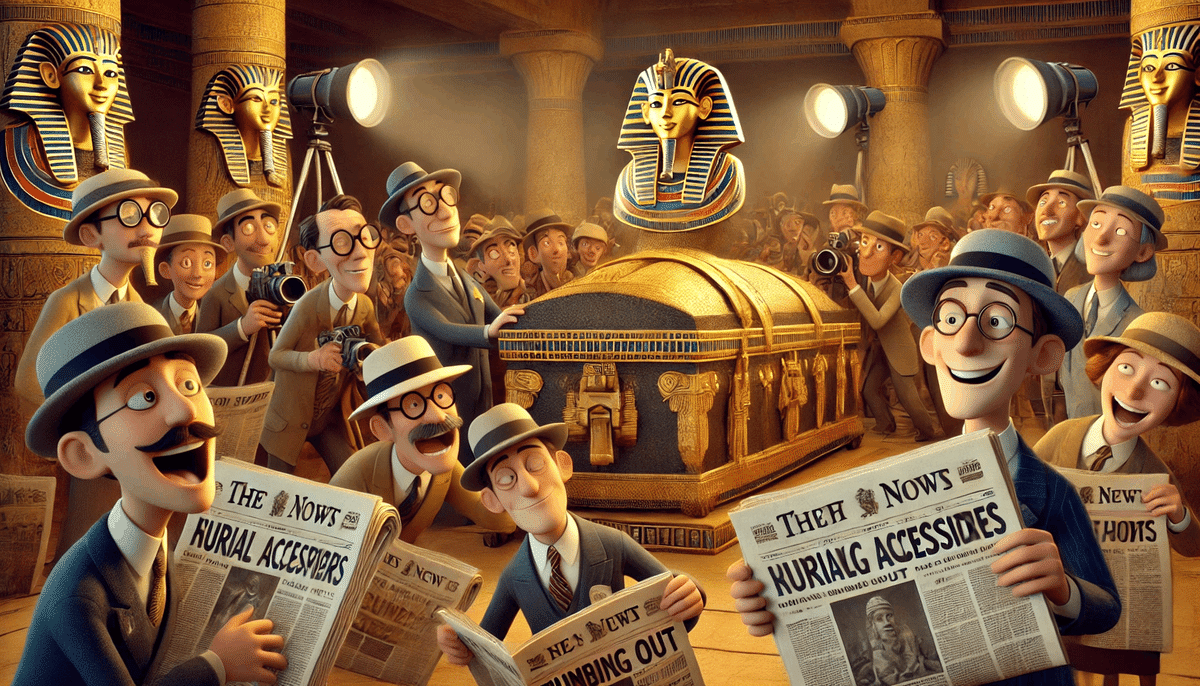

当時”ツタンカーメンの呪い”と恐れられた事変は、ツタンカーメンの墓が発見された際、ハワード・カーターが、資金提供者であるカーナヴォン卿と協力し、イギリスの「タイムズ」紙に独占的な取材権を与えたことがそもそもの原因。

この契約により、ツタンカーメンの墓や発掘の詳細については「タイムズ」紙が独占的に報道し、他のメディアはタイムズ紙の報道が発表されるまで、最新情報にアクセスすることができなかったことに苦々しく思い、関係者の病死や事故死を”ツタンカーメンの呪い”と騒ぎ立てたというのが真相である。

ツタンカーメンの墓の壁に呪いの言葉が刻まれて封印されていたという話もハワード・カーターの考古学上のライバルであったアーサー・ワイゴールとゴシップ誌が作り上げたフェイクだった。

だが偶然が重なったにしろ、あまりにも関係者が死にすぎていることに血も凍るような戦慄と恐怖に襲われる。

欲に駆られた俗物に女神メリトセゲルが口の端にさげずんだ笑みを浮かべる。それでも、古代エジプトへの好奇心は尽きることはない。◆

この歴史の旅、楽しかったですか?読んだよってことで「スキ」を!!そして、次の冒険にお付き合い頂けるなら、フォローをどうぞ!