岡太神社・大瀧神社

越前市岩本町の岩本神社からの引き続きとなる今回は、岡太神社・大瀧神社を掲載します。

社頭手前に聳える岡太神社・大瀧神社の大鳥居から、車で数分走れば岡太神社・大瀧神社下宮のニノ鳥居と社号標が見えてきます。

ニノ鳥居から社地を左に見ながら奥に進むと右手に参拝者駐車場があるので、岩本神社や岡太神社・大瀧神社を訪れるならそちらが便利です。

写真は岡太神社・大瀧神社ニノ鳥居と「縣社 大瀧神社」社号標。

ニノ鳥居は朱の明神鳥居。

写真は11/11参拝時の岡太神社・大瀧神社境内の様子となります。

この時期では鳥居両脇の二本の大銀杏の黄葉は終わりを迎えており、落葉の色合いも精彩はないが境内随所で見られる苔の緑が鮮やかだった。

越前和紙のはじまりの地だけに、マンホールにも和紙を漉く女性の姿がデザインされている。

この岡太神社・大瀧神社は1500年前、この地に紙漉きの技術をもたらした紙の祖神とされる川上御前をお祀りした岡太(オカモト)神社が起こりとされ、延喜式神明帳の式内社にも記されている。

ニノ鳥居額は岡太神社・大瀧神社とある。

神社は大徳山の麗に鎮座し、ここから御神体である大徳山の頂に鎮座する岡太神社・大瀧神社上宮へは、枯れ葉に覆われたつづら折れの参道を登っていきます。

行き交う人もない心細い道で、鳥居までは辿り着きましたが、道は更に奥に続いており、獣との遭遇が脳裏をよぎり途中で引き返してきました。

ニノ鳥居の先の境内を守護する狛犬。

狛犬の左に立てられている由緒。

「御祭神

旧縣社 大瀧神社 国常立尊・伊弉諾尊

式内社 岡太神社 川上御前(岡太大神)

当神社は御神山である権現山の山頂付近頂に建つ奥の院(上宮)と里宮その麓に建つ里宮(下宮)から成り立ち、奥の院には大瀧神社と岡太神社の本殿が並び建っている。

この山麓にある社はその両社の里宮である。

大瀧神社の創建は社伝によれば推古天皇の御代(592~638)大伴連大瀧の勧請に始まる伝わる。

ついて奈良朝に至って元正天皇の養老3年(719)この地を訪れた泰澄大師は、大徳山を開き水分神であり紙祖神である川上御前を守護神として祀り、国常立尊・伊弉諾尊の二柱を主祭神とし、十一面観音をその本地とする神仏習合の社を建て、大滝兒大権現、または小白山大明神と称し、その別当寺として大滝寺を建立し社僧を置き神事を司らしめた事を伝えている。

岡太神社はこの村里に紙漉きを伝えたとされる川上御前を祀り「延喜式神明帳」(926)に記される古社で、往古よりこの神域に摂社として祀られた。

この紙祖神としての川上御前に対する里人の信仰は篤く、神の教えに従い古くから大滝神郷一円を中心に優れた紙を漉いてきた。

中世には大滝寺は平泉寺の末寺となり、四十八坊の堂塔伽藍が山頂、山麗に並び、社僧六、七百人を擁して隆盛を極め、神領那七十余町、日野川以東の村落四十八ヶ村を氏子とするに至った。

南北朝時代には足利の軍勢に抗し、その兵火により一時衰退、室町時代の中葉、国主朝倉氏の帰依篤く再び社運は興隆したが、天正三年(1575)、織田信長の一向一揆攻略により再度兵火に会い一山ことごとく灰燼に帰した。

その後領主となった丹羽長秀により復興され、江戸時代には初代藩主・結城秀康を初め代々藩主の崇敬篤く、兵火のため焼失した社殿も再建された。

その後老朽化により、天保14年(1843)に江戸後期の社殿建築美の粋を尽くした現在の里宮の本殿・拝殿が再建された。

明治維新後、神仏分離令により「大滝児大権現」は大滝神社と改称、昭和三年には県社に列せられ今日に至る。

大正12年(1923)には大蔵省印刷局抄紙部に摂社岡太神社の分霊を奉祀し、紙祖神川上御前は名実共に全国紙業界の総鎮守として多くの人々の信仰を集めている。

昭和五十九年(1984)、元里宮の本殿・拝殿は歴史記録の確かさと建築の美しさが認められ国の重要文化財に指定。

平成四年(1992)、神門・回廊・奉楽電が造営された。

祭礼

春例祭(神と紙の祭り) 五月三日(お下り奥院~下宮)~五日(お上がり下宮~奥院)

秋例祭 十月十一日(お下り奥院~下宮)~十三日(お上がり下宮~奥院)

式年大祭(御開帳) 三十三年目毎

御神忌(中開帳) 五十年目毎

文化財 重要文化財

本殿・拝殿一棟(天保一四年建立)

文化財(県・町指定)

奥之院岡太神社本殿(江戸初期再建・町指定)

奥之院大滝神社本殿(江戸中期再建・町指定)

神宮堂 木造虚空蔵菩薩坐像(平安時代・県指定)

観音堂 木造十一面観音坐像(平安時代・町指定)

天然記念物

大杉(奥之院付近)根回り9.8㍍・高さ23㍍

ぜんまい桜(同)根回り4.5㍍・高さ18㍍

ブナ社叢林(同)」

丁寧に書かれており分かりやす由緒。

ここで川上御前の謂れもここで書いてしまおう。

この地の紙漉きの歴史は古く、正倉院の越前国正税帳(730年)にも越前和紙が用いられているという。

越前和紙のはじまりは1500年前に遡り、岡太川の上流に現れた一人の女性(川上御前)が村人に紙漉きの技術を授けた事から始まると伝わる。

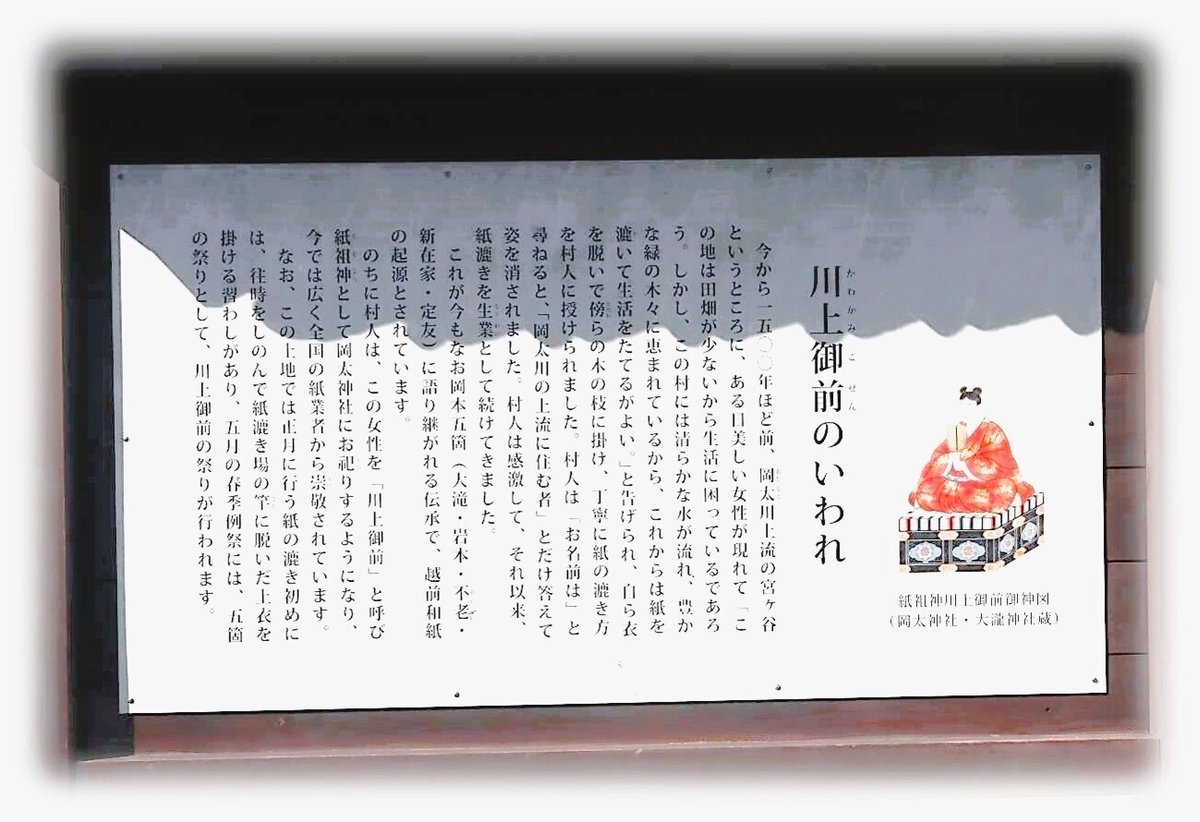

上は駐車場に前に掲げられている川上御前の解説板。

「今から1500年ほど前の事、岡太川の上流の宮ヶ谷に、ある日美しい女性があらわれ、「この村里は、谷あいで田畑が少なく、生活に困っているだろう。

しかし、この村には清らかな水と、豊な緑の樹々に恵まれているから、紙漉きを生業とすればよい」と告げ、自ら衣を脱いで紙漉きを教えたいう。

村人が名を尋ねると「岡太川の上流に住むもの」とだけ言い残し姿を消したという。

以来、里の人は紙漉きを生業とし、この美しい女性を川上御前と崇め、紙祖神として岡太神社に祀ったのです」

参道左の手水舎。

後方の建物は木造十一面観音坐像を安置する観音堂で岡太神社・大瀧神社は神仏習合時の名残が漂う神社。

まずはその観音さまを拝みに行こう。

観音堂に向け苔生す境内を進む、途中に辨財天堂跡の石標が立てられていた。

参道の両脇には複数の燈籠が観音堂まで立ち並ぶ。

右手に苔に包まれた手水鉢、そこに小さな龍の姿があった。

小さな龍ですが、大きな口を開け、岩を掴む鋭い爪など、繊細に作られた威厳のある姿をしています。

よく見ると右と左で角や耳に違和感を覚える、この龍の身の上になにかあったのか。

入口の色褪せた観音堂の額。

切妻瓦葺平入の薄暗い堂内は右が外陣、左が内陣になっており、外陣には時代不明の奉納絵馬が掛けられている。

内陣の木造十一面観音坐像(町指定文化財)。

「大滝神社文書「大滝権現開帳記録」や「大滝権現明細帳」などに奥之院十一面観音、末社龍児権現本地にあたる観音像と思われる。

現在は観音堂(絵馬殿)に安置されているが、像容は左手臂を屈し、拳には蓮華をを持し、右手は膝上で掌を延ばし、頭部最上部三面、下部七面の仏頭が飾冠されている。

胸や両腕は厚手で豊満な仕上がりで、衣文などが単調なのは、補修や彫り直したためと考察されているが、尊顔などは往事のままで、平安時代前期の尊容を留めている」

里宮全景。

年輪を重ねた樹々が聳える境内北側に、石垣が高く積まれ、その上に神門と左右の回廊が繋がり拝殿・本殿を取り囲んています。

綺麗な外観は由緒にあるように平成四年(1992)に造営されたもの。

神門・回廊・奉楽電が造営された

大徳山の麗に鎮座し、苔と杜に包まれた外宮とそこから御神体の大徳山を登った頂に鎮座する上宮を持つ神社。

里には両部鳥居の一ノ鳥居と境内入口のニノ鳥居を構えている。

和紙の里だけにマンホールにも和紙を漉く女性の姿がデザインされていた。

この岡太神社・大瀧神社は1500年前、この地に紙漉きをもたらした紙の祖神とされる川上御前をお祀りした岡太(オカモト)神社が起こりとされ、延喜式神明帳の式内社にも記されている。

大瀧神社は、推古天皇の時代(592~638)に大伴連大瀧が神様の降臨を請う「勧請」をおこなったことが起源とされ、養老3年(719)、泰澄が、国常立尊・伊弉諾尊を主祭神とし、十一面観世音菩薩を本地とする神仏習合の社を創建し、大瀧兒大権現(オオタキチゴゴンゲン)を建立したという。

その際、別当寺として大徳山大瀧寺(後に破却)が創建され一時は48坊を有し社僧6700名を擁する一大勢力となったが、信長によりそれら焼き払われ一時は衰退したが秀吉・徳川、松平氏と保護を受け社殿は再興されていった。

後の神仏分離により大瀧兒大権現は祭神を国常立尊と伊弉諾尊とする大瀧児(オオタキチゴ)神社に改め、明治8年郷社に列せられ岡本村の總社氏神となり社号も大瀧神社となり、昭和3年県社に列せられ、現在の岡太神社・大瀧神社となった。

軒唐破風の付く神門前景。

石垣前には銅製燈籠や狛犬があり、門の先には檜皮葺の屋根が連なる社殿が見える。

一度訪れて見たいと思いながら、縁がなくやっと訪れることができた。

神門前の狛犬。

神門から拝殿の唐破風向拝と千鳥破風、その先には本殿の唐破風向拝と千鳥破風が重なるように連なる。

岡太神社・大瀧神社ならではの眺めです。

檜皮葺の苔むした屋根は本来あまりよくないものですが、趣のあるこの社殿にこの苔は必要不可欠なものに思える。

日本一複雑な構造の社殿とされ、四層の屋根が折り重なるこの造りは特に定義されていないようですが、造の一つに加わってもいいほどの独創性を持つものです。

構造は入母屋妻入りの唐破風向拝が付く拝殿が後方の一間社流れ造りの本殿の屋根に連なったもので、山々の重なりを表現したくて、其々の基礎の高さを決めたのかと思えるくらいです。

今の建物を手掛けたのは永平寺山門前で代々永平寺大工を務め、永平寺勅使門を手掛けたとされる大久保勘左衛門(1801~1859)によるもので、1992年に神門、廻廊、奏楽殿の造営の際に拝殿屋根の葺替えが行われたもの。

社殿の懸魚をはじめ、欄間や木鼻、向拝の手挟や虹梁に錫杖彫が施されるなど、全体に細かな彫が施されており、とても見応えのあるもの。

唐破風の鬼板には葵紋が入れられています。

社殿左からの斜景。

緑に包まれる社殿の屋根の連なりが一番美しく見え、日の出とともに本殿に朝日が差し込む時の姿は神々しさが漂う。

拝殿向拝装飾、龍や鳳凰、獅子に草花の彫が一面に施されている。

左桁隠し。

右桁隠し。

向拝桁隠し、海老虹梁、手挟、木鼻の装飾。

手挟の雉と木鼻装飾。

今にも動きだしそうな龍。

拝殿額も龍の装飾。

拝殿から、朝陽が差し込む本殿の眺め。

拝殿側面から本殿の眺め。

大棟の千鳥破風と唐破風が流造の庇の上に乗り、庇に拝殿の棟が入り込み唐破風が大棟の上を覆う。

妻壁や脇障子、木鼻などにも彫が施されている。

本殿破風には鶴。

本殿左の壁面装飾。

長押の獅子と木鼻の獅子。

肘木装飾。

本殿向拝の木鼻装飾。

境内左の高みに鎮座する護国霊社、氏子祖霊社。

社殿側面全景。

朝日を浴びる本殿右。

こちらの面にも図柄の違う彫が施されています。

神輿殿。

境内右の切妻の建物で、桁側四間の開け放たれ間には金色の神輿が保管されている。

春例祭・秋例祭ではこの神輿を担ぎ、里宮から上宮に続くつづら折れの参道を往復するという。

里宮参拝後、上宮に続く参道を鳥居付近まで登ってみました。

落葉が積もって足元は滑りやすく、何も持たなくても苦労する山道を担いでいくという。

1992年に造営された神門、廻廊、奏楽殿。

落ち着いた佇まいの社殿に調和するように考えられたのだろう、光り輝く飾り金具や彩色はない。

神門左の境内。

右側の燈籠群。

境内の樹々がつくる木陰には苔が生し、初夏に訪れるとさらに綺麗だろう。

境内南の鳥居。

ここから社地沿いに右方向の駐車場へ。

駐車場から最も近い社地東側の鳥居。

ここから県道を上り、奥宮へ向かってみました。

上

県道から左に燈籠が連なる参道、そこから鬱蒼とした大徳山山頂に鎮座する上宮へ続く。

下

参道入口の「山伏岩の跡」

大徳山に続くこの道は泰澄大師が開いた修験道。

上

参道は整備され、上り始めは傾斜も緩いので手軽に行けそうに感じました。

しかし、途中から傾斜も増し、落葉が積もって滑りやすくなりトレッキングシューズとポールが欲しくなる。

下

熊との遭遇を予感させる山道を進むと「神馬神くら化石跡」の石標。

参道口からここまでは撮影時間で見ると約15分。

奥宮の木造明神鳥居。

社殿も近いと信じて鳥居をくぐり更に進むが、つづら折りの山道だけが上に続く。

鳥居から5分を過ぎたあたりの「神馬の足跡」

先は一向に見通せず、奥宮までの距離感が掴めず参拝はここで諦める。

以外に次の坂を登れば見えたのかもしれないが、それを繰り返してここまできたが、足の疲れと熊の恐怖から悔いは残るが引き返す。

自分一人ならともかく、かみさんと二人のところを熊とバッタリ遭遇はなんともならない。

戻ろうか?

振り返るとかみさんの手にはしっかりと枯木が握られていた。

奥宮には結局辿り着けなかったが、岡太神社・大瀧神社はもう一度訪れたいと思う神社です。

御朱印は新在家町の「越前和紙の里 パピルス館」で頂けます。

岡太神社・大瀧神社

創建 / 推古天皇の御代(592~638)

祭神 / 国常立尊・伊弉諾尊・川上御前(岡太大神)

所在地 / 越前市大滝町13-1

参拝日 / 2023/11/11