越前カニ祭り

11月10日、車中泊で越前町の「越前カニ祭り」に行ってきました。

11月6日越前ガニ漁が解禁以降、荒天で漁ができず、8日から出漁しカニのシーズンが到来。

それに合わせて越前町の「道の駅 越前」で「越前カニ祭り」が開催される。

開催日は11月11・12日、11月18・19日の土日。

振舞いはなく朝市的な催しですが、地元の店舗が道の駅にブースを連ね、カニ汁やカニ飯など味わえる。

事前の案内では「開催」とあったので、前日の10日にのんびりと下道だけで越前町の現地に向かう。

移動日は10日は雨、寒気が南下し天候は下り坂。

紅葉の時期いろいろと立ち寄りスポットの計画はあったが、色付きが悪くどこにも立ち寄らず越前に直行し温泉に浸かる事とした。

名古屋を10時を過ぎに出発、休憩場所の滋賀県長浜市の道の駅「浅井三姉妹の郷」に12時30分着。

関ケ原から長浜まで車窓から眺める山々の紅葉は車を止め眺めよう、そこまでのものではなかった。

ここから国道8号線で敦賀に向かい、市内の地元スーパーで晩御飯と酒を買い求め、海岸沿いの国道305号線と漁火街道を経由し「道の駅 越前」に16時に到着。

道の駅から越前海岸方向の眺め。

雨は降ったり止んだり、低気圧が南下していたが、この時期にしては比較的穏やかで風もさほどではなかった。

日本海から押し寄せる鉛色の雲は山に阻まれ、この時期いつきても雲が滞留するイメージしかない。

若狭方向の眺め。

時間潰しのため、竿と疑似餌を忍ばしてきたものの、消波ブロックと堤防が延々と続く海岸線に気軽に楽しむ場所はないようです。

「道の駅 越前」全景。

道の駅に近い駐車場は結構埋まっていましたが、道の駅から少し離れた駐車場は閑散としています。

イベント前日に合わせ前泊の車も見られ、かみさんの意向から我家もここに駐車。

トイレは21時まで道の駅の館内施設が利用でき、それ以降は向かいの「越前ガニミュージアム」駐車場トイレが利用できる。

左方向のすぐ近くに24Hのコンビニがあり重宝しますが夜間のトイレ利用はできません。

また駐車場の夜間照明が皆無なので、夜の移動の時はライトが必要。

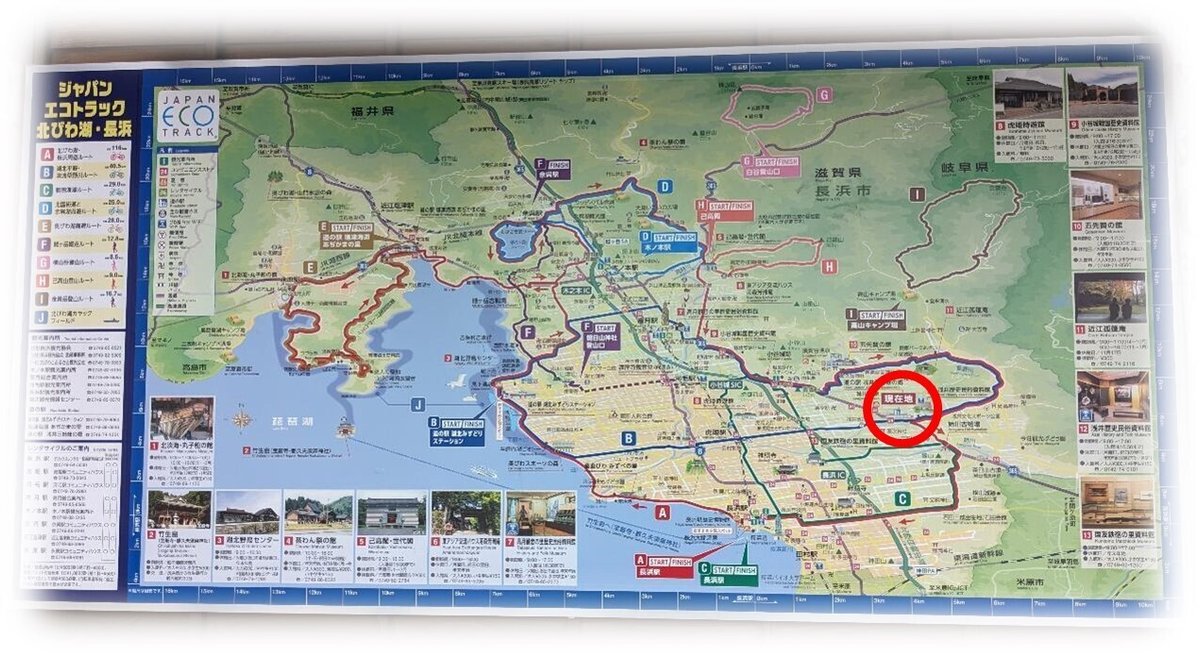

一息入れて道の駅へ、そこで見かけた観光マップ。

これから冬本番を迎えると海岸線沿いの道路は雪と波の影響を受け思わぬことが起こります、厳冬期に軽い気持ちで訪れるのはやめたほうがいい。

道の駅の前にある「越前ガニミュージアム」、隣接し海産物の売店、屋外トイレの施設がある。

道の駅では明日のイベントに向け仮設テントの設営に大忙し。

かにの漁期はズワイが11月6日から翌年の3月20日まで、セイコが12月31日まで、今回はこのイベントの他にセイコガニをふんだんに使ったセイコガニ丼を食べるのが目的。

以前は梅浦漁港付近に予約なしでも食べられたが、今は大半が事前予約が必要。

今回もそこを目当てに予約せず来た、駄目なら道の駅でも食べられます。

敦賀が買い求めた地元の食材。

漬物にサラダ、麩の辛し和え、他に左上の「フジバーグ」。

これはご当地フードらしく、試しに一つだけ買ってみたがこれが美味しい。

肉は豚と鶏のミンチで牛のように重くなく、甘辛タレがとても新鮮な感覚、軽い食感で病みつきになるもの。

へしこ刺身は少し塩味が強いが、癖のある鯖が好きな方なら酒の肴にマッチする。

地酒も買い求めましたが写真を撮り忘れてしまった。

メインはちらし寿司、これで498なら安い。さあ一次会をはじめよう。

TVは受信できますが、選択肢は少ないか。

会場の準備は万端、少し早めに晩御飯を食べ、温泉で体を温めて明日に備えよう。

道の駅併設の露天風呂「漁火」は料金520円で内湯とサウナ、日本海を望める露天風呂がありドライヤーも完備、街のスーパー銭湯を思えば安価。

泉質はナトリウム泉で肌がすべすべになるいいお湯です。

車中泊では電気敷布も持参しましたが、寒さはなくマットとシュラフで快適に過ごせました。

夜間になって雨脚は強くなり、コンビニへビールを買いに行きましたが、外は風も強くなり本当にこれで開催できるのか多少心配になる。しかし雨天決行ということだった。

夜中は深夜に到着した車のエンジン音、車が揺れるほどの強風と時折屋根に叩きつけるほどの強い雨、堤防の向こうでは重々しい波が打ち寄せ砕け散る音。

ほんとやれるのかぁと考えながらも寝落ちして翌朝を迎える。

翌朝雨はあがる。

道の駅の様子を見に行くと多くのテントがたたまれ看板には「本日中止」の貼り紙。

雨はあがってもこの風では……。

前日準備していたあのテント、夜間たたみに来ていたようだ。

ここで大きく計画変更を余儀なくされる、取り敢えずここにいても何も起こらない。

セイコ丼は捨てきれないが時間が早すぎる、ここは帰りに道に立ち寄る予定の越前市大滝町に鎮座する岡太神社・大瀧神社へ向かう事にした。

一山超えて越前市大滝町の岡太神社・大瀧神社まで小一時間。

五箇地区と呼ばれるこの辺りは、1500年の歴史を持つ越前和紙の産地として知られる地域。

目的地の岡太神社・大瀧神社はこの地区の一番奥まった場所に鎮座します。

越前市大滝町13-1、岡太神社・大瀧神社。

大徳山の麗に鎮座し、苔と杜に包まれた下宮とそこから御神体の大徳山を登った頂に鎮座する上宮を持つ神社。

里には両部鳥居の一ノ鳥居と境内入口のニノ鳥居を構えている。

和紙の里だけにマンホールにも和紙を漉く女性の姿がデザインされていた。

この岡太神社・大瀧神社は1500年前、この地に紙漉きをもたらした紙の祖神とされる川上御前をお祀りした岡太(オカモト)神社が起こりとされ、延喜式神明帳の式内社にも記されている。

大瀧神社は、推古天皇の時代(592~638)に大伴連大瀧が神様の降臨を請う「勧請」をおこなったことが起源とされ、養老3年(719)、泰澄が、国常立尊・伊弉諾尊を主祭神とし、十一面観世音菩薩を本地とする神仏習合の社を創建し、大瀧兒大権現(オオタキチゴゴンゲン)を建立したという。

その際、別当寺として大徳山大瀧寺(後に破却)が創建され一時は48坊を有し社僧6700名を擁する一大勢力となったが、信長によりそれら焼き払われ一時は衰退したが秀吉・徳川、松平氏と保護を受け社殿は再興されていった。

後の神仏分離により大瀧兒大権現は祭神を国常立尊と伊弉諾尊とする大瀧児(オオタキチゴ)神社に改め、明治8年郷社に列せられ岡本村の總社氏神となり社号も大瀧神社となり、昭和3年県社に列せられ、現在の岡太神社・大瀧神社となった。

独創的な社殿を持つ神社で以前から訪れたいと思いながらも、近くまで来るのだが機会に恵まれなかった。写真はニノ鳥居、鳥居の両脇の大銀杏は落葉の時期を迎え参道を黄に染めていた。

岡太神社・大瀧神社社殿全景。

上宮の岡太神社と大瀧神社の遥拝所の位置づけで社殿を共にする。

従って拝殿の扁額も両社の名が記されています。

こうして見る下宮の社殿は、所謂拝殿の部分は入母屋妻入りの唐破風向拝が付くもので、後方の一間社流造で千鳥破風と唐破風の連なる本殿がひとつに繋がった実に複雑な造りで、屋根の連なりが実に美しいもの。

紅葉を少し期待するが、周囲の樹々には常緑樹が多く、そうした環境ではないようですが、境内至ると櫓で見かける苔の美しさはなかなかのもの。

神門から左手の大徳山山頂に続く上宮へも向かいました、独りで行くから車で待ってと云ってはいたが、かみさんも運動がてら上宮に向かうとのこと、中ほどの鳥居を過ぎた辺り、20分程登った行程の半分ほどで上宮参拝を諦め下山。

そうさせた背景には熊と猿の出没が脳裏をよぎる。

行き交う人も皆無、見通せない参拝道では大声や拍手も打つも、武器となるものを何も持たず、一緒に登り始めたかみさんの事を考えると、この時期にこれ以上深入りするのは避けた方が賢明と考えた、「戻ろう」と振り向くと、かみさんの手にはしっかりと木の枝が握りしめられていた。

上宮までの所要時間を示す看板が参拝道になく、これだけは是非とも整備して欲しい。

未練が残るがここで岡太神社・大瀧神社を後にして、新在家町の「越前和紙の里 パピルス館」に向かい御朱印を頂きに行く。

岡太神社・大瀧神社

所在地 / 福井県越前市大滝町13-1

御朱印は越前和紙の里 パピルス館で頂けます。

さてここで、どうしたものか。

上宮に参拝できず悔やまれるのに、ここまで来てセイコ丼を食べず帰るのは何しに来たのか分からない。

もう一度越前町に向かいセイコ丼を探し求める事にした。

丁度昼時に越前町に戻るが、どこを訪れても満員で長蛇の列、予約なしで食べるのは困難だった。

晴れているのか、曇っているのかよく分からない天気、風は今朝方に比べれば収まっていた。

結局は道の駅の「お食事処 かねいち」の20番待ちのウェイティングボードに名を連ね、車に戻り横になってその時を待つ。

30分ほどして様子を見に行く、あまりの待ち時間に諦めて帰った方が多いのか意外に早く呼ばれそうな雰囲気。

結局1時間待ちで席に座る事が出来セイコ丼(¥5.500)をオーダー。

途中、長浜の地元スーパーでサラダパンや赤こんにゃく、麩に野菜など買い求め、写真の「湖濱純米」を買い求めて家に辿り着いたのは19時。

走行距離402㌔、重たい四駆で下道ばかり走ってliter9㌔はあの車にしては上出来だ。

中途半端な時間の昼食だった事もあり、この酒と現地で仕入れた乾き物の晩酌でお疲れ様の乾杯、ひとまずセイコ丼も食べる事が出来、満足の二日間でした。

今週もイベントは開催されますが、風の有無で開催の可否が決めるようです、現地の天候を調べた上でお出かけください。

イベント詳細は「越前かにまつり・越前がに朝市2023」を確認される事をお勧めします。

道の駅越前

所在地 / 福井県丹生郡越前町厨71-335-1

訪問日 / 2023/11/10~11