瑠璃光院 (秋の特別拝観)

以前から一度は秋の瑠璃光院を訪れたかったが、漸く訪れる機会に恵まれた。

拝観には事前予約(日時)が必要で、日々進む紅葉前線を想定し一か八かで決めるしかない。

新幹線の車窓から見える山々は、意外に早く紅葉が進んでいたため半ば諦めていた。

八瀬比叡山口

宿を取った三条から瑠璃光院へは、京阪本線と叡山電鉄を乗り継ぎ、レトロ感漂う一両編成の電車で終着駅の八瀬比叡山口まで30分程。

駅舎全景。

瑠璃光院の最寄り駅「八瀬比叡山口」から瑠璃光院へは高野川を渡れば目と鼻の先。

なんですが、当日は駅から対岸を結ぶ橋が工事中で渡れず、上流の橋まで遠回りしなければならなかった。

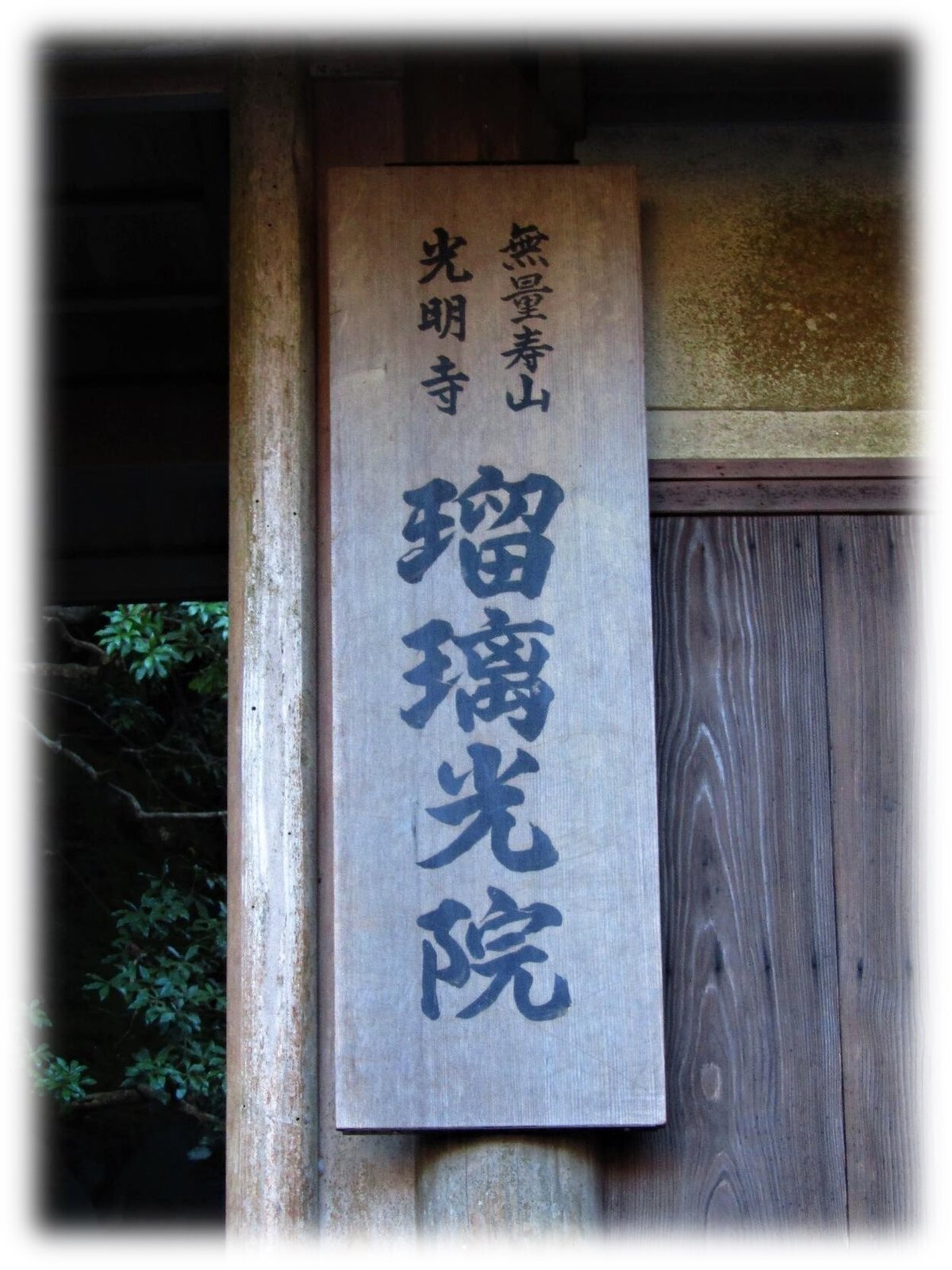

無量寿山光明寺 瑠璃光院山門9:00開門の20分前に到着しました。

既に山門前には大勢の拝観者で溢れていた。

webから特別拝観(2,000円)は20分間隔の事前予約、入場は時間毎に列が決められ、20分間隔で入場するシステム。

この背後は長蛇の列ができ、これ以上カメラは左に向けられない。

山門左の脇扉に「茶庵 喜鶴亭」の木札。

瑠璃光院は明治の実業家「田中源太郎」が設けた庵として始まり、後に明治の元勲三条実美が、当時の庵に「喜鶴亭」と名づけたと云う。

やがて所有者変え、昭和初期に数寄屋造りに改修、別荘や料亭として使われていたという。

その後、岐阜市金竜町に鎮座し延喜式神名帳にも載る「無量寿山光明寺」の別院になった。

本尊は阿弥陀如来。

普段の瑠璃光院は拝観は出来ませんが、特別拝観の時のみ、こうして解放される。

この八瀬そのものは、奈良時代の壬申の乱で、背中に矢傷を負った大海人皇子(後の天武天皇)が八瀬の釜風呂で矢傷を癒やされて以来、平安貴族や武家時代を通じて安らぎの場として脚光を浴びたとされ、「矢背」とも記されたようです。

瑠璃光院には数少ない八瀬の釜風呂や文化財が公開されていますが、個人的には季節ごとに表情を変える庭を愛でる寺の印象がある。

いよいよ開門。

僧侶の挨拶とお願いが周知され、時間毎に山門をくぐっていく。

山門右に「無量寿山光明寺 瑠璃光院」の寺名札。

検温と料金を支払い境内へ。

苔生した庭と樹々の緑、そこに終盤を迎えた紅葉の赤が入り混じり、しっとりとした光景が広がる。

山門から玄関までの緩やかな参道脇は紅葉と苔が美しく、石楠花の木も多く植えられ、四季折々の表情を魅せてくれるようだ。

紅葉も終盤。

臥龍の庭から喜鶴亭、書院方向。

書院二階の写経机に写り込む紅葉。

この黒漆の写経机に映り込む紅葉を見たいがために訪れています。

やはり当日では紅葉には遅かった、それなりに思い描いていた光景を目の当たりに出来て十分満足。

靑紅葉の写り込む光景もさぞかし綺麗だろう。

入場は20分間隔で制限されていたが、退場には制限がない。

根気があれば一日中表情を変えていく姿を捉える事が出来る。

綺麗な紅葉を前に後方では写真撮影の順番待ちができる。

撮りたい衝動を抑えきれず、撮影する人を押すものだから、静かな書院に罵声が飛び交う場面もありげんなりする。一人2分も待てば事足ります。

群集後方の屏風。

穆(ぼく)王図屏風 西王母・穆王図。

狩野派の山本探淵の作。

聖衆来迎図

多くの菩薩をともなった阿弥陀如来が、極楽浄土から雲に乗って臨終の者のところに現れるようすが描かれたもの。室町時代に描かれたもの。

本尊の阿弥陀如来像。

書院二階から眺める紅葉。

書院一階から山門側の苔庭。

ピークを過ぎた紅葉は少しがっかりだったが、庭の片隅で咲く山茶花の赤は色鮮やかだった。

書院一階から瑠璃の庭。

瑠璃色に輝く浄土の世界を表わした主庭で数十種の苔の絨毯の中に細いせせらぎが流れています。

二階の混み方に対し、一階はさほどでもなく、磨き抜かれた廊下に映り込む紅葉も同様に美しいものがある。

意外にこの一階の方がいいのかも。

正面に回り込みたいところですが、結構な人が陣取りなかなか空きそうになかった。

緑の絨毯は色鮮やかだ。

瑠璃光院の紅葉を十分堪能し山門へ。

山門正面を撮りたいところですが…

帰り際見かけた瑠璃光院解説。

瑠璃光院の紅葉や靑紅葉、苔むした庭園は間違いなく美しいものがあります。

実際に訪れた感想。

特別拝観でしか入れないプレミア感は感じるけれど、庭を眺めてなんぼの拝観料に対し、坐して眺める余裕もなく、日常から離れて静かな書院を訪れ、罵声が飛び交う現実を目の当たりにすると、どこか検討の余地がある様に感じた。

駅に向かう道すがら、誰からも愛でられることのない紅葉の絨毯を見かけた。

瑠璃光院 (秋の特別拝観)

所在地 / 京都市左京区上高野東山55番地

訪問日 / 2022/11/25

公共交通機関アクセス / 三条から京阪本線と叡山電鉄を乗り継ぎ30分程