「伊予の國一ノ宮 大山祇神社」

愛媛県の最北端、瀬戸内海の内海に浮かぶ大三島に鎮座する伊予國一ノ宮。

今治と広島県尾道を結ぶ「しまなみ海道」のほぼ中央にあたり、サイクリストのメッカでもある。

鎮座地は大三島最高峰鷲ヶ頭山から西に続く安神山の麓にあたり、社地の東側には山が迫っている。

日本総鎮守(伊予國一ノ宮) 大山祇神社ニノ鳥居から社頭の眺め。

社頭の前を横切る道路は県道21号線、一ノ鳥居はここから西に徒歩10分程先に更に歩いた「みやうら海の駅」の船着き場に聳えています。

社頭には大きな常夜灯に見上げるように大きな「大日本総鎮守大山祇神社」と刻まれた社号標が立つ。

その先の鬱蒼とした杜に包まれた明神鳥居の前にはこれまた大きく逞しい狛犬が社頭を守護する。

じつに一ノ宮らしい風格を備えたもの。

鳥居から石畳の参道が続き、神橋の先に聳える総門へ続く。

この右側は杜が開け絵馬殿と斎田が広がる。

ニノ鳥居狛犬、写真から大きさは伝わらないだろう。

横長の顔に大きな鼻、横長の目を大きな眼差しで睨みを利かせている。

鳥居扁額は「日本国総鎮守 大山積大明神」、緑青の独特色合いも趣がある。

神橋左に「延喜式内社 伊豫國一宮 大山祇神社」の社号標。

総門も大きく見えるがまだ〃先だ。

参道右側に大山祇神社の由緒と境内マップ。

「当神社は瀬戸内海にあって景勝の地芸予海峡の中央に位置し国立公園大三島に、日本最古の原始社叢の楠群に覆われた境内に鎮座する。

御祭神は大山積大神一座で天照大神の兄神に当たる。

天孫瓊々杵尊降臨の際、大山積大神、吾田国主事勝国勝長狭命(大山積神の擬神体)は女木花開耶姫尊を瓊々杵尊の后姫とし、国を奉られたわが国建国の大神であるが、同時に和多志大神と称せられ地神・海神兼備の霊神であるので日本民族の総氏神として古来日本総鎮守と御社号を申し上げた。

大三島に御鎮座されたのは、神武天皇御東征のみぎり、祭神の子孫、小千命が先駆者として伊予二名島(四国)に渡り瀬戸内海の治安を司っていたとき芸予海峡の要衝である御島(大三島)に鎮座したことに始まる。

本社は社号を日本総鎮守・三島大明神・大三島宮と称し歴代朝廷の尊崇、国民一般の崇敬篤く奈良時代までに全国津々浦々に御分社が奉斎せられた。

延喜式には名神大社に列し、伊予国一の宮に定められ、官制に依り国幣大社に列せられた四国唯一の大社である。

現在官制は廃せられたが、地神・海神兼備の大霊神として千古の昔に変わらぬ崇敬を寄せられ、全国に奉斎される大山祇神社・三島神社の総本社として、又数万点に及ぶ国宝類を蔵する国宝の島として四季を通じて多数の参拝がある。」

広大な境内には多くの境内社や展示館が点在し、限られた時間でそれら全ての参拝はなかなか難しいかもしれない。

絵馬殿。

ニノ鳥居から右に進んだ県道沿いに面して建つ。

自転車置場と休憩施設も兼ねているようですが、建屋内には複数の絵馬や劔などの奉納品が展示されている。

この正面が斎田になります。

斎田とその先の入母屋造の建物が御桟敷殿。

伝統神事「御田植祭(旧暦5月5日)」と「抜穂祭(旧暦5月5日)」はこの神田に於て行われます。

この時、愛媛県無形民俗文化財一人相撲が奉納される。

斎田から御桟敷殿と総門の眺め。

杜を構成する樹々は主に楠木のようで、普段身近な神社に聳える一本の楠木ですら大きいと感じるもの、大山祇神社の杜に育つ楠木はそんなのは普通の存在。

境内の楠木には天然記念物に指定された38本(一本は境外)を始め、大小約200本の楠木が群生する、これくらいの大きさでは若い部類に入るのかも知れない、大山祇神社は樹を巡る神社でもある。

御桟敷殿。斎田を向き建てられ、御田植祭・抜穂祭時に神輿が渡御する。

ここまで来ると左には二層の総門は目の前。

総門。

二層の総檜造りで両間に随神を安置する。

現在の総門は2010年に再建されたもので、1322年(元亨2)に焼失以降長きに渡り再建されなかったようです。

総門前の狛犬。

鳥居前の狛犬と同じ血を引くものだ。

総門の額。

立派な門でありながら意外に装飾は少ない。

随神。

門や随神はこれから趣を増していく発展途上。

上

総門をくぐった左に切妻瓦葺の神馬舎と馬神社が祀られている。

現在は神馬はいないという事ですが、建物には1735年(享保20)に松平定喬奉納の棟札があるという。

下

馬神社。

詳細までは調べきれなかった。

境内左側に一際目立つ大きな楠がある、その右に社務所と一七神社。

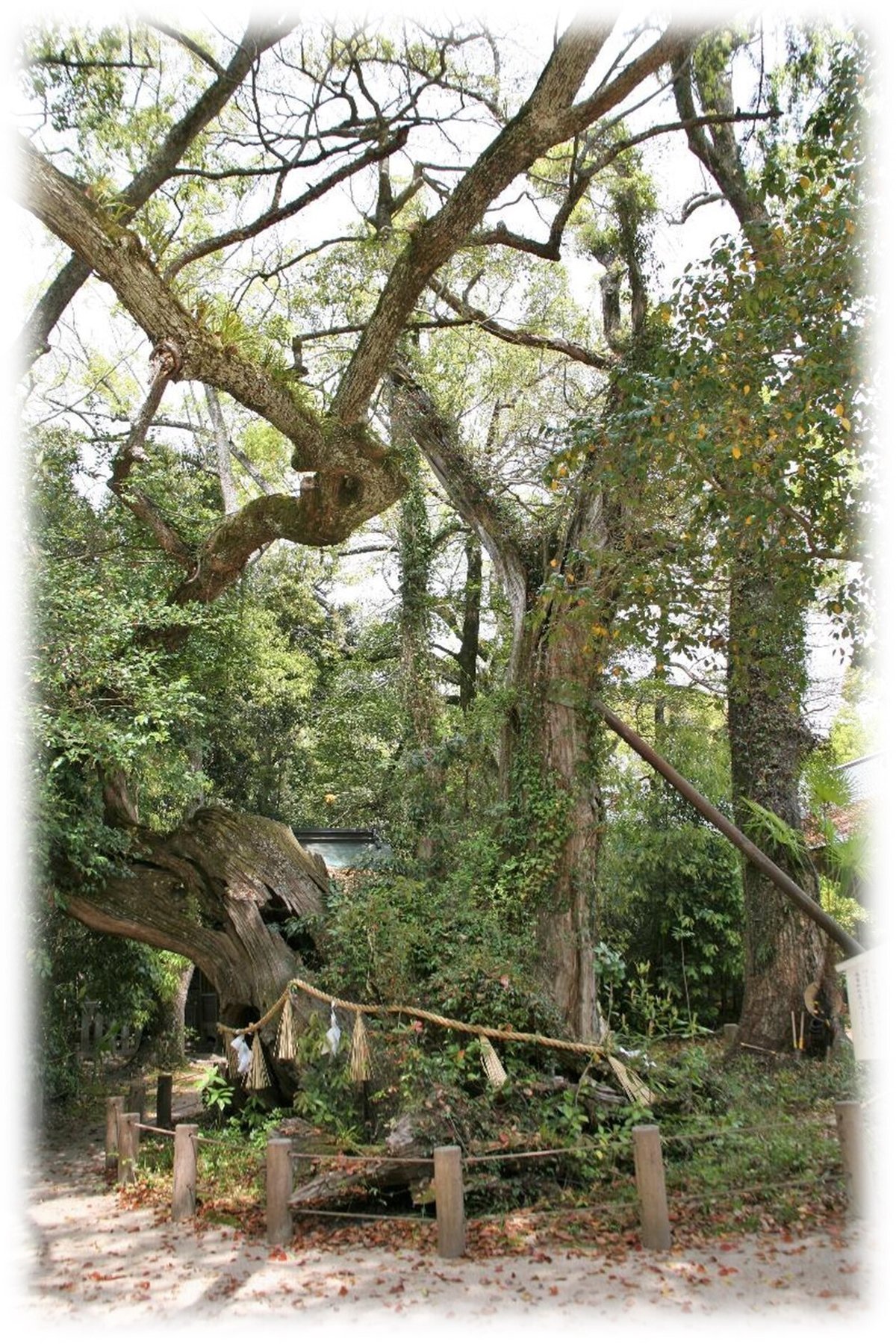

社務所左側の天を突く様に聳える楠の老木。

既に幹は朽ちて、寄生植物に包まれているがそれでも枝を大きく張り葉を茂らせている。

寄生する側、される側もそこには自然の逞しさを感じる事だろう。

天然記念物 能因法師 雨乞いの楠

「日本最古の楠(樹齢3000年)で後冷泉天皇の御代(900年前)伊予国守 藤原範国は能因法師を使者として祈雨の為参拝させた、其の時「天の川 苗代水にせきくだせ 天降ります 神ならば神」と詠じ幣帛に書付け祈願したところ伊予国中に三日三夜雨が降った(金葉和歌集)と伝えられる。

昔から四国は水に苦しむけれど、大きな河川のない小島であれば尚更の事。

受け方にもよるけれど、「神様なら少しはこの国にも水を回せ」、そこまで言われれば降らすわなぁ。

雨乞の楠、これでも尚生き続けている、樹齢3000年と云えば屋久杉と同じ時期に芽吹いたものだ。

荘厳な佇まいは樹齢調査した結果?なんてどうでもよくなる。

宇迦神社拝殿。

雨乞の楠の陰になり、ひっそりと佇むような趣がある。

拝殿前の狛犬は耳を立て、これまで見て来た狛犬の顔つきとはやや違う。

尾を立てたスリムな体つきは俊敏さを感じる。

本殿。

神橋の先に流造の本殿、趣は弁天社のようでもある。

祭神は宇賀神。

拝殿の前は雨乞い楠で巨樹には蛇が住むと云う、この神社の神様と関連があるのだろうか。

十七神社、(諸山積、大気、千鳥、倉柱、轟、阿奈波、比目木邑、宇津、御前、小山、早瀬、速津佐、日知、御子宮、火維、若稚、宮市)、伊予の国の神々を祀る。

長屋造りの平安様式を留め、内陣に木彫りの御神体が安置されていると云う。

境内中央に目を移す、そこに聳える楠は天然記念物の乎知命手植えの楠。

神門前に恰も蕃塀の様にそそり立つ、周囲に樹々がないこともありその存在感は群を抜く。

右に手水舎と祓殿神社、葛城神社、伊予国総社。

乎知命手植えの楠。

樹齢2600年と伝わり古来より御神木として崇められている。

この他にも伊藤博文や河野通有兜掛の楠など、一本〃威厳のある巨樹があり割愛します。

上

祓殿神社、葛城神社、伊予国総社拝殿と手水舎。

下

左が祓殿神社、葛城神社、伊予国総社の本殿右が手水舎。

神門

江戸時代の1661年(寛文元年)に松山藩主松平定長からの寄進された切妻・造檜皮葺の素木の門。

近年建て替えられたようで傷みもない、調べて見ると2016年に新たに建て替えたと云う。

左右の間に随神も安置されている。

大山祇神社の創建は594年(推古天皇2)とも伝わる。

大山祇神社は古来日本総鎮守として崇敬され、大正時代には四国唯一の国幣大社に列せられた。

本社の祭神は天照大神の兄に当たる大山積大神。

山の神、海の神であり渡航の神として崇められ、瀬戸内三島に君臨した村上水軍の守護神として崇敬され、神門に掲げられた折敷に縮み三文字の紋からもそれは窺われる。

古くは三島大明神や大三島さんとして親しまれている。

それ故に当社には甲冑や弁慶が奉納したとされる薙刀、劔などの武具が奉納され、全国の国宝、重文指定の八割がこの宝物館に保存展示されている。

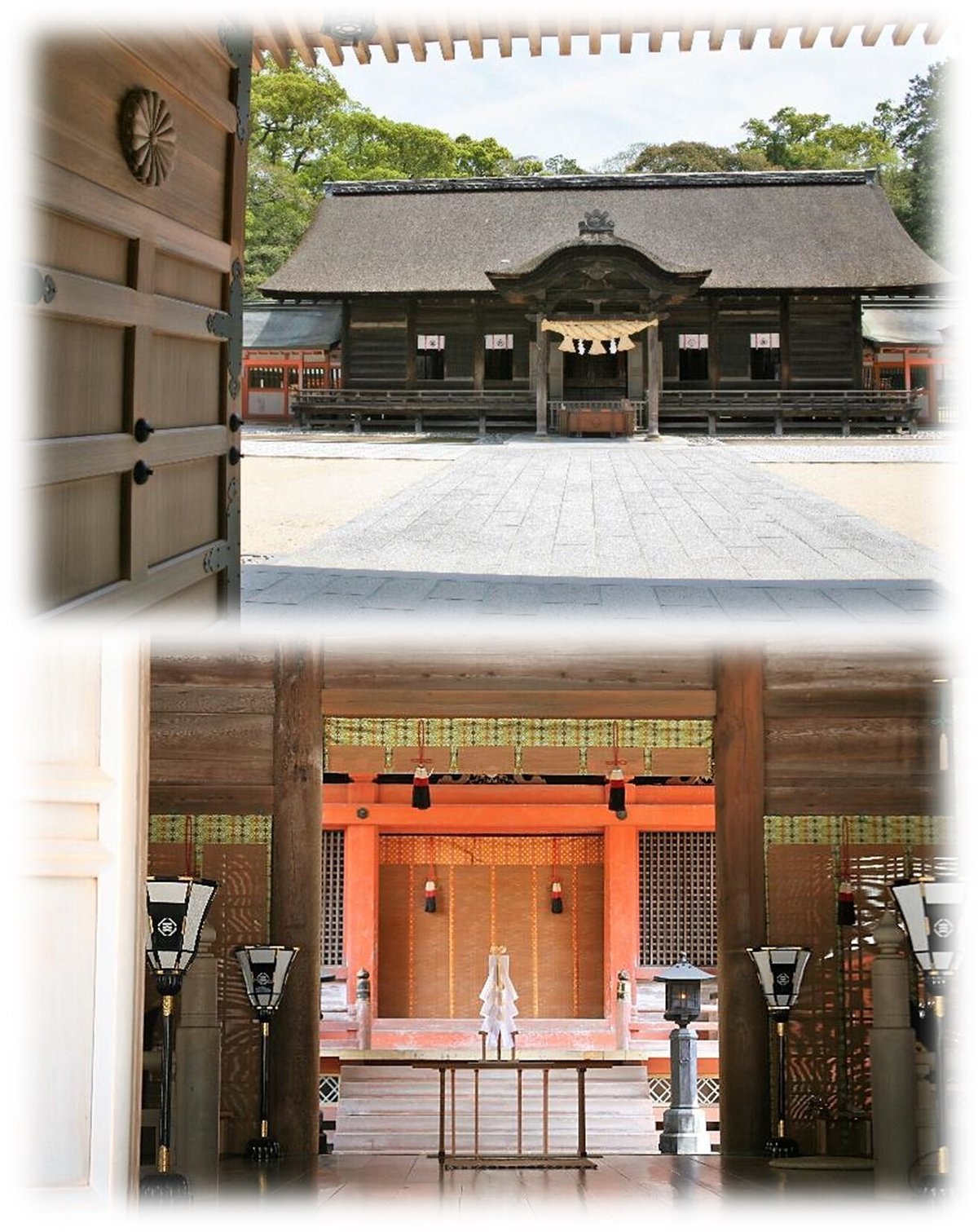

上

神門から拝殿の眺め。

社殿域はこの神門と廻廊、透塀で囲われ廻廊には北と南に其々門がある。

下

拝殿から本殿方向の眺め、この左右に黄金色の体をした狛犬が本殿を守護している。

主祭神は大山積神。

拝殿(重要文化財)

室町時代の1427年(応永34)に再された切妻・檜皮葺の素木造で中央に唐破風向拝が付くシックな姿の拝殿。

左右に朱塗りの唐破風向拝が付く拝所がある。

上

本社右の上津社(大雷神、姫神)

下

本社左の下津社(高神、姫神)と手前右に神水の井戸(水波能売神)

摂社の二社と本社を大山祇神社として信仰対象になっている。

本社、摂社ともに檜皮葺の流造で本社は1427年(応永34)に再建、上津社も応永年間に再建されたと云われている。

上

神輿庫。

入母屋銅板葺の木造校倉造で中には県指定有形文化財の本社、上津社、下津社の旧神輿3基と新神輿3基の6基がおさめられている。

下

左から御鉾神社、八重垣神社、酒殿。

御鉾神社。

大山祇神社本殿の狛犬を除けば、多くの狛犬の中ではユニークな表情をした一番個性的な存在。

御鉾神社から左に進むと脇参道に別の狛犬もいる。

左が八重垣神社(素盞嗚尊)、酒殿神社(大山積神)、御鉾神社(御鉾大神)。

これがその狛犬。

寄進年度は比較的新しものですが、小ぶりでやや耳を垂らした小顔の狛犬。

小ぶりながら頭上にはしっかり角を持つ。

上

本殿域北側に鎮座する境内社手前から石神社、稲荷神社、地神社、院内荒神社。

下

この辺りからだと本社、摂社の姿を良く見ることが出来る。

ここから本社後方に回り込んで行く。

本社後方に姫小邑神社「木花開耶姫命、火々出見命、火須勢理命」の参道。

訪れた時には御覧の状況でこれより先には進めなかった。

南門から神橋を渡り社地を出て東に進むと左側に3基の宝筐印塔。

中央の一際大きな1基は、時宗の開祖一遍上人が大三島宮参拝の折に奉納した物。

1318年(文保2)に建てられたと云われている。

ここから南は宝物館、海事博物館があるが諦めて境外を東に進み御神体鷲ヶ頭山方向に向かう。

南門から10分程集落を経て山に上る、目指すは唯一境外にある天然記念物「生樹(イキキ)の門」

細い道には案内表示もあり、それに導かれていけば辿り着ける。

上

生樹(イキキ)の門、山肌に聳えるその姿は麓からでも存在が確認できる。

下

現在見る樹の姿は何本かが寄り添ったように見えますが元は一本の樹。

大山祇神社の奥の院(元神宮寺)の参拝通路に聳える樹齢3000年と云われる楠。

その根廻りは31㍍を越え、樹の中央は空洞になりそこに奥の院に続く石段が伸びる。

生きた樹そのものが神門となっている。

根廻りもさることながら樹高や枝ぶりにも驚く、鮮やかな新緑に萌える一つの森と云ってもいい。

大山祇神社参拝時は奥の院もしくは生樹(イキキ)の門を目指してみてください。

生樹の門をくぐるとすぐ目の前に入母屋瓦葺の奥の院がある。

旧神宮寺で中の木造阿弥陀三尊像は大三島文化財に指定されている。

さあ、ここから海の駅方向の一ノ鳥居に向かいます。

ニノ鳥居から10分程で瀬戸内海の宮浦港に面する「みやうら海の駅」の船着き場に到着。

岬の先端に赤い社とその手前の石積みに鶴姫像の姿が見える。

海岸線の先に鎮座する赤い建物は大山祇神社摂社阿奈波神社の船着き場、台風により幾度か被害を受け荒れた状態だと聞く、見に行きたいもののまだ先もあるここまでだ。

左手前の像は鶴姫の像。

海の駅前の防潮壁の先に一ノ鳥居がある、鳥居には「日本総鎮守大山積大明神」と刻まれた石の額が掲げられ、右側に社号標が立つ。

ここからが参道の始まりでその先のニノ鳥居へと続く。

海と山に接した実に広大な規模を持つ歴史のある神社で一ノ宮の風格が漂う。

大山祇神社

創建(伝) / 594年(推古天皇2)

祭神 / 大山積大神

摂社

上津社 / 大雷神、姫神

下津社 / 高靇神、姫神

その他境内社 / 姫小邑神社、荒神社、地神社、稲荷神社、石神社、八重垣神社、御鉾神社、一七社など

所在地 / 愛媛県今治市大三島町宮浦3327

訪問日 / 2022/4/19

関連記事 / 全国一ノ宮巡り 愛媛・広島