『南禅寺』

瑠璃光院から左京区南禅寺福地町にある南禅寺までは電車とバスを乗り継いで小一時間の移動。

バス停から結構歩いて中門に到着。

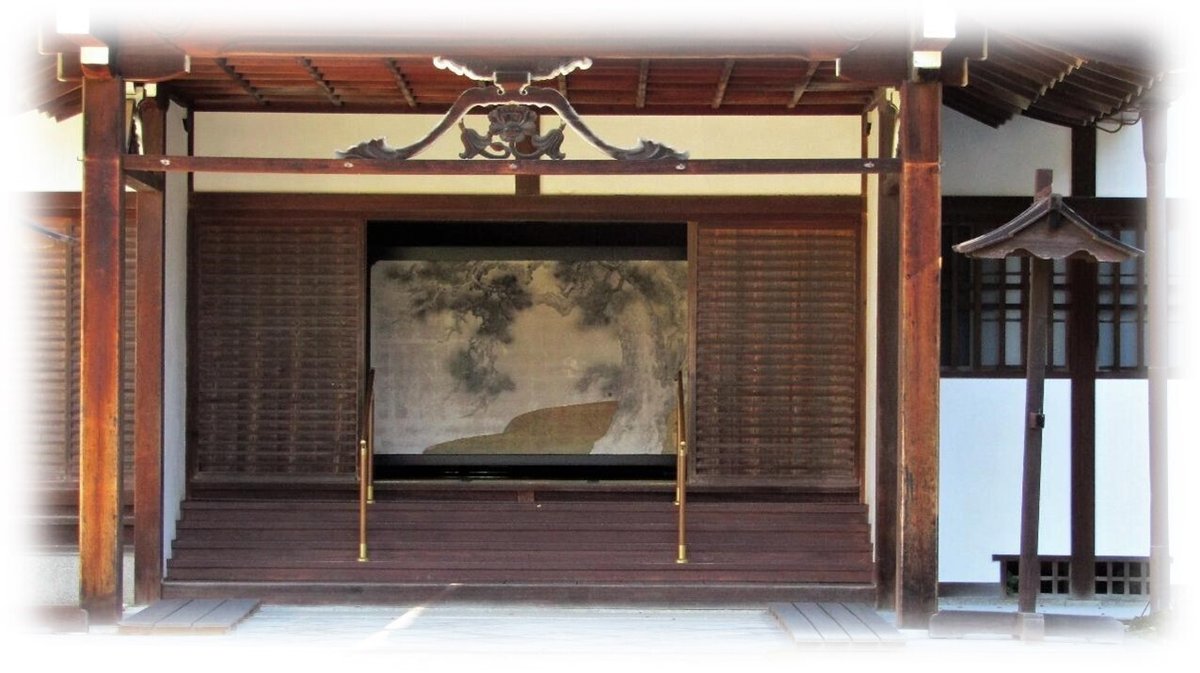

中門全景。

時間は11時頃、活発に動き出す時間なので致し方ない。

東寺、東福寺、瑠璃光院を訪れてきたが、紅葉の南禅寺の混雑は別格。

門前の通りは駐車場待ちの観光バスやマイカーが数珠つなぎ、しっちゃかめっちゃか状態。

これらを誘導する誘導員もこれでは大変だ。

この中門手前の駐車場に拳龍池と呼ばれる小さな小池とその先に勅使門が建っています。

勅使門は御所にあった「日の御門」を移築した檜皮葺の趣のある門。

門前の駐車場に隣接しており、駐車中の車や途切れる事のない参拝者で全景を撮るのは諦めた。

混雑する中門をくぐり広々とした境内に入れば、参拝者は分散するので入口ほどではなかった。

参拝者の目的は皆同じ、紅葉を愛でに訪れる。

思い思いの紅葉を写真に収め、海外から訪れた人には、赤く染まった山々とそこに建つ寺社の風景は思い出に残る事だろう、撮ってと頼まれればお気に召すまで撮ってあげよう。

三門。

永仁3年(1295)西園寺実兼の寄進で建立された南禅寺の正門。

応安年間に改築されましたが文安4年に焼失し、現在の三門は寛永5年(1628)藤堂高虎が大阪夏の陣に倒れた家来の菩提を弔うため再建されたと云う。

入母屋瓦葺で二層の五間三戸の二重門で左右に山廊が付くもの。

南禅寺は臨済宗南禅寺派の大本山で山号は瑞龍山と称し、釈迦如来を本尊とする寺院。

建立以来幾度も火災に遭い、明徳4年(1393)、文安4年(1447)の南禅寺大火、応仁元年(1467)の応仁の乱

など伽藍を失いますが、その都度再建されてきました。

法(はつ)堂。

伽藍の中心的建造物。

建立当初の堂は、応仁、文明の乱で焼失し、文明11年(1479)頃に再建され、慶長11年(1606)豊臣秀頼により大改築を受けます。

明治28年(1895)火災で焼失、現在の姿は明治24年(1909)に再建されたもの。

堂内には本尊の釈迦如来坐像が祀られ、少し屈んで天井を見上げれば一面に天井画が描かれています。

法堂天井に描かれた「幡龍」

今尾景年(1845~1924)画伯の手により描かれたもの。

天井でとぐろを巻き如意宝珠を掴んだ大きな龍がこちらを睨んでいる。

本坊、大方丈。

左側に杮葺きの大方丈、小方丈を連ねた建物。

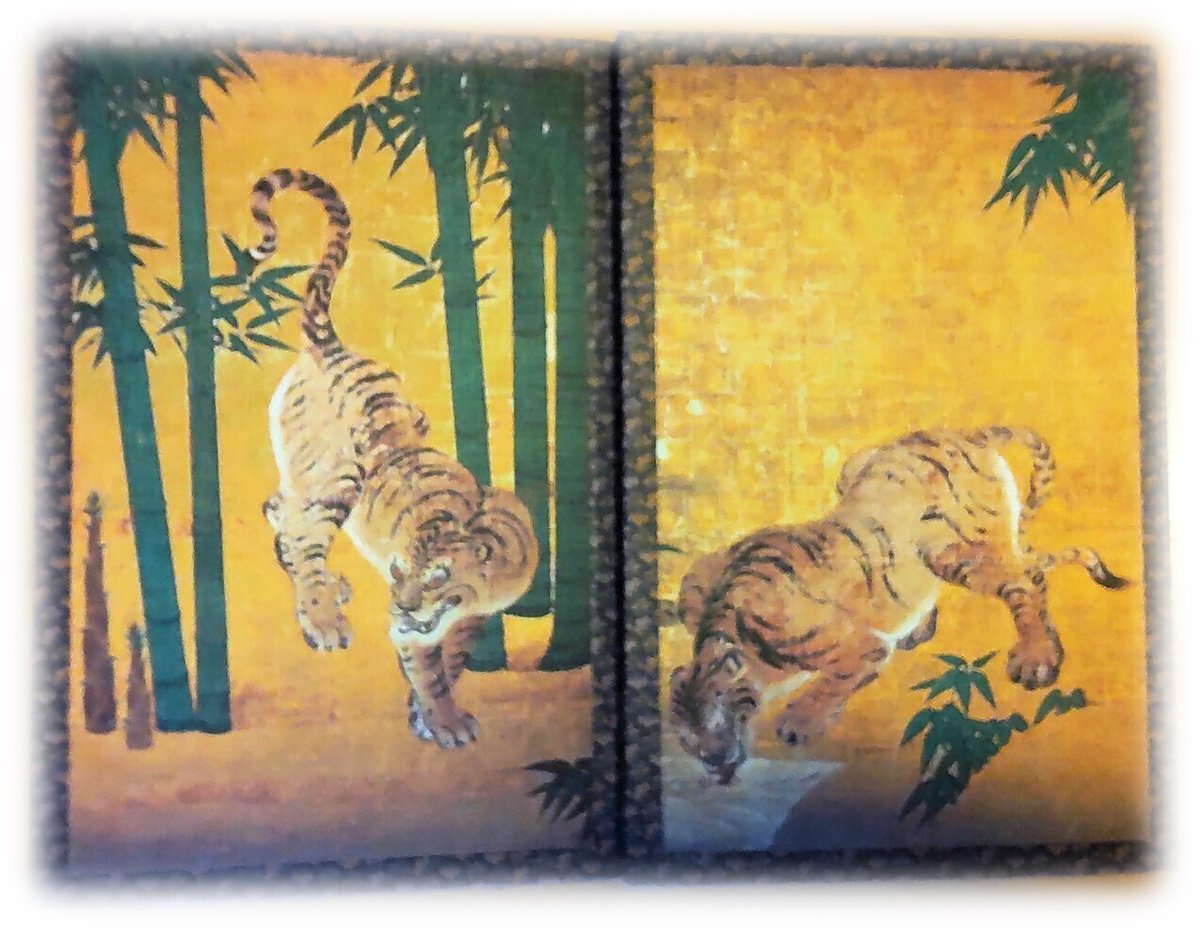

大方丈は内陣、御昼の間、鳴滝の間、麝香の間、鶴の間、西の間、柳の間、六畳、狭屋の間、広縁を持つ入母屋瓦葺。小方丈は虎の間、三室(九畳、六畳、二十畳)、広縁があり、庭園はさることながら室内の桃山時代に描かれた障壁画は見応えがある。

残念ながらオリジナルは保存され、目にするものはデジタル画像を元に江戸初期から中期の色合いで復元されたもので、その描写は眼を見張るものがある。

建仁寺の風神雷神図屏風もオリジナルは保存し、同様の技術で復元されたものが展示されていました。

玄関を入った正面に祀られる韋駄尊天。

因みに、御朱印、御朱印帳はこちらの本坊で頂きます。

南禅寺大方丈庭園、前方は法堂。

敷砂に描かれる箒目、陽が傾きだすと陰影が強調され一層はっきり浮き立ってくる。

六道庭。

方丈や小方丈の枯山水とは趣が変り、一面杉苔に覆われた庭に景石が配され、六道輪廻(天上・人間・修羅・畜生・餓鬼・地獄の六つの世界)の戒めの庭とされる。

華厳庭付近で見かけた手水は一枚の鏡、周囲の紅葉と花を水面に映し込んでいた。

本坊左に唐破風が印象的な特別な行事の時だけ使用される大玄関。

常住とも呼ばれ衆僧の生活の場であり、寺務所でもある。

最勝院山門。

疎水トンネルの手前に鎮座し、駒道智大僧正を祀るため創建された寺院。

鎌倉時代の高僧「最勝院駒道智大僧正」は関白「九条道家」の子に生まれ、比叡山で修行した後に三井寺の管長、禅林寺の住持を務め、晩年はこの地に陰棲し、駒ヶ滝の地で入滅したとされる。

寺名は院号を取って最勝院と呼ぶ事になった。

入滅の地駒ヶ滝はここから200㍍程山を登ったところで、現在は奥の院となっている。

明治末までは南禅寺寺務所あたりにあり、最勝院般若殿と呼ばれていたと伝わるが、大正6年(1917)に現在地へ移転した。

額には「駒大僧正」とあり、堂内には駒道智大僧正が祀られています。

南禅寺本坊の裏手にあたり、意外にここまで訪れる参拝者は少なく、静かで落ち着いた境内。

水路閣。

南禅寺境内の南東にある水路で、紀元前に造られ今も一部現役のローマ水道をイメージさせる。

こちらは明治20年(1887)に着工、翌年竣工した琵琶湖疏水分線の一部。

南禅寺境内を通すため景観保護に留意して建てられた煉瓦造りのアーチ橋。

ドラマのロケでも使われる事から知名度があがったのかもしれない。

京都市指定史跡、近代化遺産、琵琶湖疏水の一部として国の史跡に指定されている。

急速に近代化を目指した頃の日本を象徴する建造物。

現在身近に作られるものは総じてデザインは温かみのない無機質なものばかり、遊びと云うのか装飾と云うのか形容しがたいけれど何か温もりがない。

南禅寺境内にあり、ロケ地で知られる場所だけで人は集まるのだろうか。

遠く琵琶湖からこの水道橋に導かれた流れは、最勝院門前を流れトンネルの中に消えていきます。

トンネルを経て水は更に下った流れていき、日本庭園や市内に分水されている。

永観堂橋から分水された疎水の流れは、身近で見かける淀んだ水とは比べ物にならない。

「川の汚れは心の汚れ」どこかで聞いたスローガンですが正にそう感じる。

京都の流れはどこか心を癒すものがある。

南禅寺の拝観時間は8:40からとありました、参拝は朝一番が静かでいいのかも知れません。

群虎図を描いた南禅寺御朱印帳。

南禅寺

山号 / 瑞龍山

開山 / 無関普門(大明国師)

開基 / 亀山法皇

宗派 / 臨済宗南禅寺派

創建 / 正応4年(1291)

本尊 / 釈迦如来

所在地 / 京都府京都市左京区南禅寺福地町86

参拝日 / 2022/11/25

瑠璃光院から公共交通機関で南禅寺 / 約1時間

関連記事 / 瑠璃光院 (秋の特別拝観)