等彌神社:奈良県桜井市桜井

天満神社から約1km、約12分程で旧縣社 等彌(とみ)神社の社頭に到着。

社頭の前は県道37号線が横切り、桜の名所吉野に続きます。

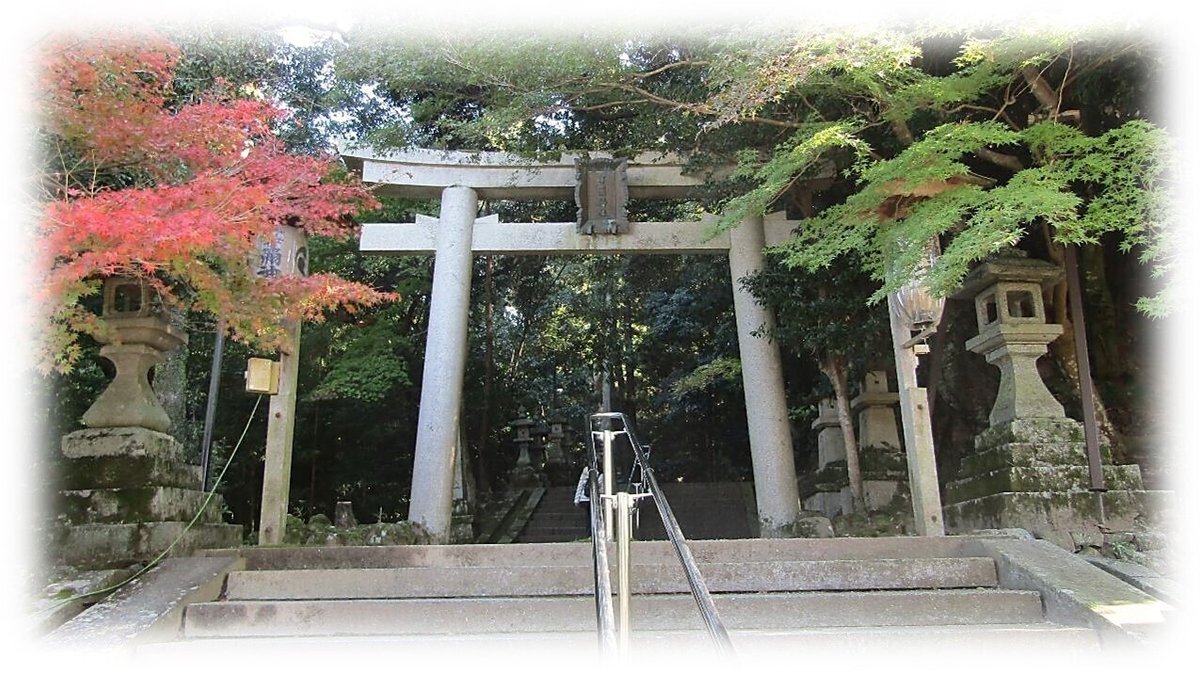

県道から見る等彌神社社頭。

社頭には伊勢神宮遷宮(2013)の際、内宮から譲渡された神明鳥居を構え、右手に「縣社 等彌神社」の社標が立てられています。

鎮座地は、奈良県桜井市の鳥見山(とりみやま)の西麓に位置し、社殿は鳥見山の豊かな杜に包まれています。

神社の歴史は古く、創建年代は定かではありませんが、延喜式神名帳(927)の大和國城上郡に等弥神社として記載のある古社です。

鎮座地の鳥見山は、初代天皇である神武天皇が、橿原宮で即位後の神武天皇4年(657)に、皇祖神及び天津神を祀った霊畤(まつりにわ)と伝えられる山、古来、この山で大嘗祭が行われた場所が霊畤です。

鳥見山には霊畤拝所の石標が立てられており、境内から整備された登山道を登って行けば辿り着けるようです。

拝所から更に頂に向け登り、尾根沿いにある白庭の石碑の先に霊畤の石碑が残されています。

当初の鎮座地は鳥見山の奥深くに鎮座していましたが、天永3年(1112)に起きた豪雨により、山崩れにより社殿を失い、その年に現在の場所に遷座したと伝えられます。

鳥見山の北側には大和川が流れ、その対岸には大物主大神が降臨したとされる磐座のある禁足地三輪山が迫っています。

ここには大神神社が鎮座し、山そのものが御神体のため本殿をもたず、拝殿から御神体の三輪山に祈りを捧げる、古来の神祀りの形式が今も継承され続けています。

参道入口の境内案内図。

「建国の聖地 等彌神社」とあります。

二の鳥居をくぐると境内は大きく三つに分かれており、昼でも薄暗く、多くの石灯籠が連なる参道を進むと右手に「下津尾社」、更に奥の「上津尾社」、「桜井市護国神社」の社殿が鎮座し、参道脇には多くの社が祀られています。

社務所の向かいにある手水鉢には龍ではなく亀が清水を注いでいます。

この亀、実は龍が生んだ9匹の子(竜生九子)のひとつで、贔屓(ひき)と呼ばれる伝説の生きもの。

どう見ても亀には見えても、とても龍の子とは思えない姿ですが、重きを負うことを好むとされ、手水鉢の下や燈籠などにこうした亀の姿が見られます。

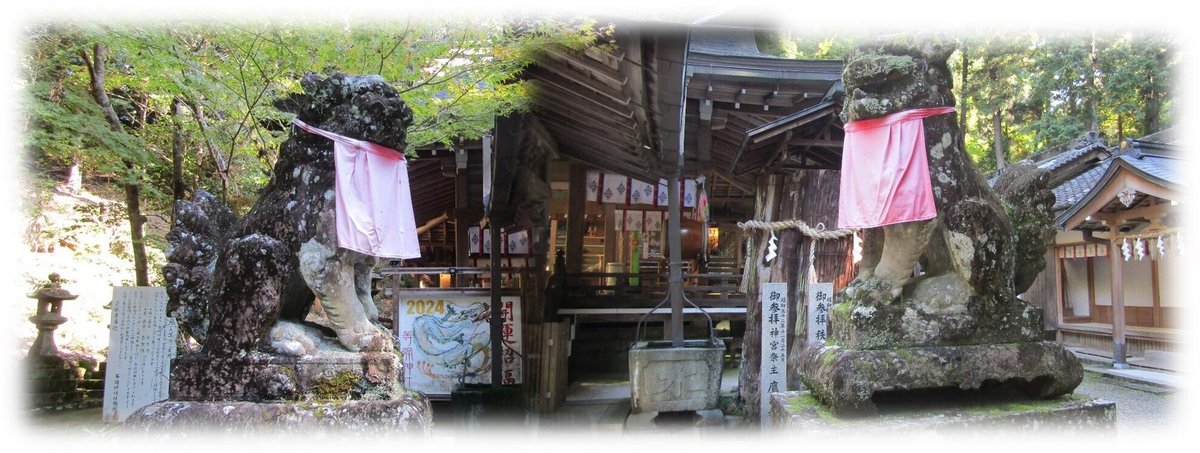

二の鳥居は石の明神鳥居。

手前で一対の狛犬が守護します。

頭部の形に特徴のあるもので、年代は見ていませんが、一部苔生した風貌は貫禄のあるものです。

鳥居前の石段を上ると、参道が上津尾社へ続いています。

鳥居扁額「等彌神社」。

大和名所図会では能登祠(宮)と呼ばれていたようですが、由来は良く分からなかった。

参道左の御祓殿石。

石灯籠の続く参道の右に下津尾社が見えてきます。

参道は薄暗く荘厳な趣が漂っています。実際はかなり薄暗く、写真は明るくしています。

猿田彦大神社。

みちひらきの神、猿田彦大神らしい方位石が置かれていますが、使い方が良く分からない。

下津尾社社殿。

切妻平入の拝殿とその奥の本殿域には春日造の社が二社祀られています。

境内の左には恵比寿社が祀られています。

昼だというのに提灯には灯りが入れられています。

拝殿から本殿域の眺め。

往古の等彌神社は、この下津尾社が信仰の中心的存在だったようで、この付近には能登寺と呼ばれた神宮寺があったとも言われます。

能登宮の由来はそこからきたものかもしれません。

本殿域前の石段の両脇に安置されている小型の狛犬。

体格に見合わない大きな毬を抑え込んでいます。

本殿域の二社。

右側の社は八幡社で、御祭神は、磐余明神(神武天皇)、品陀和気命。

左側の社は春日社で、御祭神は、高皇産霊神、天児屋根命。

恵比寿社から下津尾社の社殿全景。

元文元年(1736)、この境内から人型の土偶が見つかりました。

それは八咫烏の立像とされ、当社の御神体のようで、社務所でそのレプリカを見ることはできますが、良く見る八咫烏の姿とはかけ離れたものです。

流造の恵比寿社。

下津尾社の向かいに鎮座する、愛宕社(右)と覆屋の下に金毘羅社が祀られています。

参道はその先で二手に分かれ、まっすぐ進むと上津尾社の鳥居に続き、写真の表参道を進むと、本殿正面に続きます。

護国神社を左に見ながら表参道を進むと、正面に朱の鳥居、右手に上津尾社拝殿が見えてきます。

鳥居の右には「鳥見山霊畤」の石標と鳥見山稲荷神社の立て看板があります。

ここが、稲荷神社を経て霊畤に続く鳥見山散策路になっているようです。

今回は散策路には踏み込まず、拝殿に向かいます。

この石段を上がれば上津尾社拝殿。

上津尾社拝殿全景。

境内には多くのモミジがあり、紅葉の時期はライトアップもされ、華やかな印象に変わると思います。

拝殿は入母屋造りで、向拝には千鳥破風が付くもので、祭神は大日霊貴命(天照大神)を祀ります。

本殿の造りまでは見通せませんでした。

拝殿前の狛犬(寄進年未確認)。

拝殿正面。

提灯には左巴の紋が入っています。

拝殿から幣殿、本殿の眺め。

色鮮やかな奉納額は平成に寄進された新しいものが多かった。

境内左側は玉垣に囲まれた弓張社が祀られていました。

祭神は桜井弓張皇女。

拝殿右の石の明神鳥居。

百度石があった分かれ道から直進するとこの鳥居を経て拝殿に通じています。

鳥居も燈籠も苔に包まれようとしています。

ここから、あの二股に戻り護国神社に向かいます。

正参道の脇に護国神社に向かう参道があり、右側(北)に石の明神鳥居を構えた護国神社が鎮座します。

杜に差し込む陽光がスポットライトのように社殿を浮かび上がらせていました。

下津尾社の拝殿と同様に、床の無い四方吹き抜けの切妻平入拝殿。

流造の本殿には、当地から出征し祖国のために亡くなった英霊が鎮まる。

ここから、参道を下に進むと社務所横に通じており、社務所の前の小池には、意富加牟豆美命(おおかむずみのみこと)を祀る桃神社が祀られていますが、参拝し忘れました。

今回は奥の深い神社の一部しか参拝できなかった。

この時期はどうにも陽が短かく、歩いて廻れる範囲も限定されるので季節を変え、次回は鳥見山霊畤含めてゆっくりと訪れて見たい。

等彌(とみ)神社

創建 / 不明

上津尾社祭神 / 天照大神

下津尾社右殿祭神 / 神武天皇、応神天皇、右殿祭神 / 高皇産霊尊、天児屋命

境内社 / 黒龍社、弓張社、鳥見山稲荷社、愛宕社、金毘羅社、恵比須社、護国神社、桃神社

所在地 / 奈良県桜井市桜井1176

天満神社から等彌(とみ)神社 / 北東へ0.85km、約12分強

参拝日 / 2024/11/12