下野國一之宮 日光二荒山神社本社

二泊三日で訪れた栃木県一之宮巡り初日、華厳神社から東照宮方向へ小一時間のバス移動。

西参道入口で降車、「良い縁坂」の微妙にきつい坂を上っていく。

今日の最終目的地「下野國一之宮二荒山神社」に向かう。

良い縁坂を上り詰めるとそこが二荒山神社の社頭。

右には金色に輝く左巴紋が施された大きな社号標「下野國一之宮二荒山神社」

その先の明神鳥居から始まるなだらかな石段はその先の神門に続く。

左の参道を進むと徳川三代将軍「家光公」の廟所がある日光大猷院。

ここは既に拝観終了、明日参拝とする。

社頭付近の由緒。

「御祭神 二荒山大神、大己貴命(大国主命)、田心姫命(妃神)、味耜高彦根命(御子神)

御鎮座 太古より二荒山(男体山)始め、日光連山八峯を二荒山の大神と崇め奈良時代の末に創建。

延喜式名神大社に列し関東総鎮守・下野國一之宮として朝野衆庶の崇敬を集めている。

御祭典 弥生祭(例大祭) 四月一三日より一七日まで(本社)、男体山登拝講社大祭 七月三十一日より八月七日まで(中宮祠)

御社殿 本社・別宮(日光市山内鎮座)世界遺産登録二十三棟、中宮祠(男体山登拝口鎮座)、奥宮(男体山登山頂鎮座)、その他境内及び日光連山山頂に摂末社が多数鎮座

御境内 日光連山主峯男体山始め八峯に亘り、華厳滝、いろは坂等が含まれる。日光国立公園の中枢をなし、広さは3,400㌶に及ぶ」

社頭右に「むすび大国」

「大国様が座っている袋には、むすびの宝がいっぱい!大国様と大きな袋に触れて、良い縁を結んでください」とある。

男女、友人、家族、健康、仕事、学業等幅広い縁が結ばれる、らしい。

ここはひとつお願いしておくか・・・。

実はこの大黒様は二荒山神社新宮のオープニングにすぎなかった、小銭だけはしっかり用意しておくといいかもしれない。

西参道鳥居に掲げられた額。

杉木立に包まれた参道と神門。

縁結びの御神木。

杉の巨木に楢の木が共生したもの。

すぎとならに肖って「すぎなら一緒に!」という事で多少訛りがあるが縁結びの御利益があるという。

神門。

瓦葺で妻切りの木造四脚門。

1977年(昭和52)に建立された真新しい門。

まずは境内を左から伽藍を見て行きます。

境内左の手水舎。

手水舎後方の神楽殿。

毎年4月2日、国の興隆を祈願し神楽が奉奏される。

神門中央は拝殿、その右に社務所と続く。

社務所と拝殿(左)

更に右に鳥居と楼門があり、その先は東照宮方面へ続く。

鳥居から境内全景。

楼門。

こちらの楼門も1978年(昭和53)建立と新しい物。

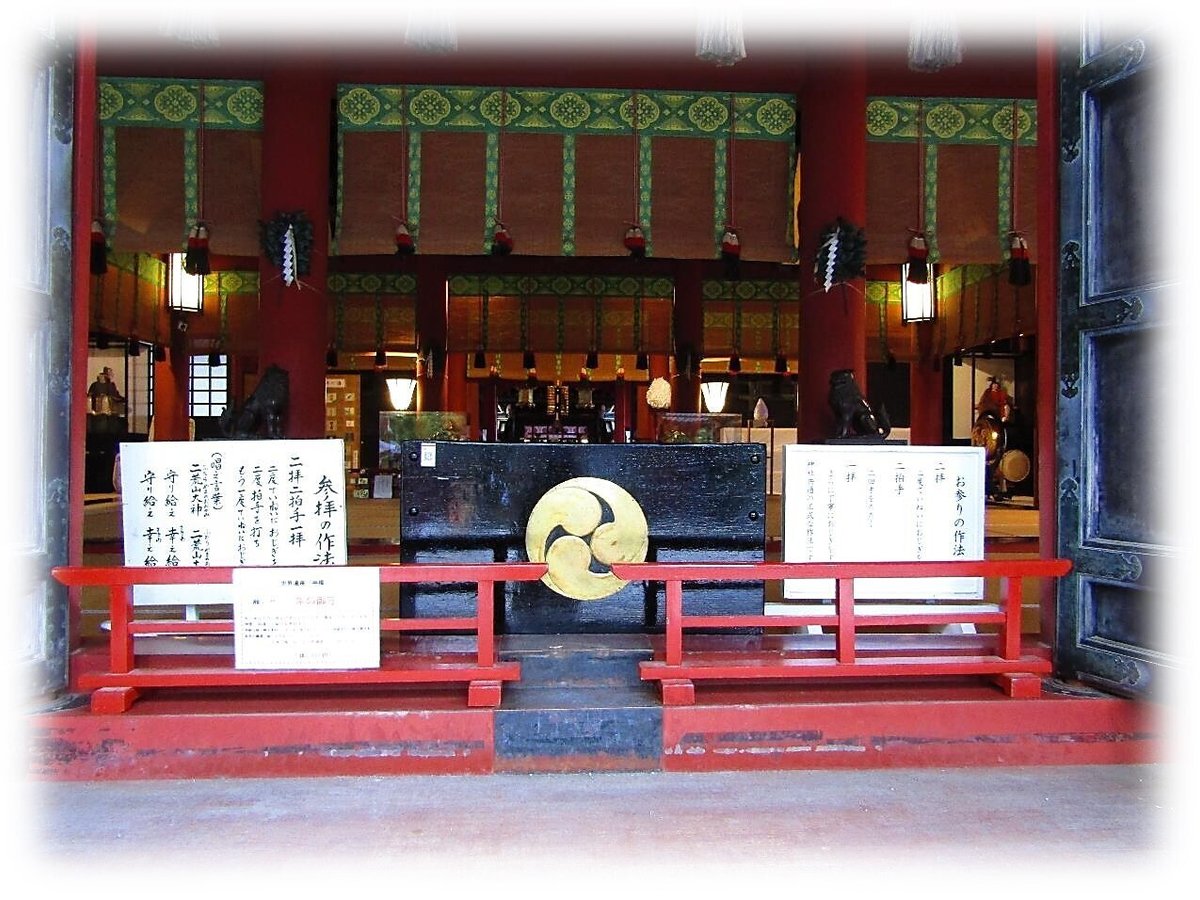

二荒山神社新宮 拝殿。

勝道上人が767年(神護景雲元年)二荒山(男体山)の神を祭る祠を建てたことに始まり、782年(延暦元年)奥宮、784年(延暦3)中宮祠と神宮寺の中禅寺を建立した。

祭神 / 二荒山大神、大己貴命(大国主命)、田心姫命(妃神)、味耜高彦根命(御子神)

重要文化財 / 本殿、拝殿、日枝社、朋友神社、神輿舎、大国殿、銅燈籠(化灯籠)等

祭典 / 例祭 (弥生祭)四月一三日より一七日本社、 男体登拝大祭 七月三十一日~八月八日中宮祠

瓦葺の入母屋平入拝殿で内部は外陣と内陣に分かれているようです。

拝殿は、1619年(元和5)に建立され、1645年(正保2)に本殿移転に伴い再建されたという。

外観は鮮やかな朱塗りですが以外に装飾は少なく、本殿と比較するとシンプルな建物。

拝殿内の眺め、金色の左巴紋が入る大きな賽銭箱。

拝殿左の神輿舎方向から本殿の眺め。

化灯籠(手前)は鎌倉時代の1292年(正応5)鹿沼勝綱の寄進とされる青銅製の燈籠。

江戸時代に夜警が燈籠の炎を亡霊の炎と見誤り刀で切りつけた刀傷が残る。

後方は透塀で囲まれた本殿。

入母屋に千鳥破風、唐破風向拝が付くもので八棟造と呼ぶようだ。

拝殿同様1619年(元和5)に造営され、1645年(正保2)に僅かに移転された。

掖門側から本殿の眺め。

栃木県日光市の世界遺産「日光の社寺」で現存最古の建造物とされ、2020年に7年をかけた大規模修理を終えたばかり。

黒漆塗りの屋根や弁柄漆塗りの柱、彫刻など鮮やかだ。

今回の修理は銅瓦、垂木、錺金具など全て取り外し修理する大掛かりなものだったようです。

訪れた時は神輿舎がシートで覆われ補修作業の真っ最中、伽藍は何れも綺麗な状態が維持管理できるようだ、流石世界文化遺産。

ここから更に奥の「良い縁鳥居」方向に進む。

鳥居をくぐり少し斜面を登ると本殿が見渡せる。

国重要文化財の本殿は徳川2代将軍秀忠が造営したもので、東照宮と見紛うばかりの華やかな本殿です。

日枝神社。

848年(嘉祥元年)により創建され、現在の建物は1644年(寛永21)頃再建。

祭神は山の神、健康の神とされる大山昨命、京都日吉大社から分祀されたものという。

訪れた時は各所の賽銭箱の回収に追われていた、参拝中にこうした光景を見たのは初めて。

せめて参拝者が去ってからにはならないものか、妙に冷めた気分になった。

・・・健康を祈願して賽銭投入。

上

「良い縁鳥居」

ここから少し登ると本殿が見渡せるのでお勧めはここまでか?

下

鳥居から先は左に参道が続き、恒霊神社や七福神の石像が安置される賽銭、御朱印スポットだ。

右、恵比寿神、左、福禄寿。

上

大黒様。

下

弁才天、特別朱印スタンプ7枚組で1,000円。

日光連山遥拝所。

男体山と奥白根(左)手前の山並みは古賀志山

日光連山の男体山奥宮、女峰山神社、太郎山神社、大真名子山神社、小真名子山神社、赤薙山神社、前白根山神社、奥白根山神社磐座として集約され、足腰が弱くてもここで参拝すれば登拝しなくても大丈夫。

男体山頂には大きな剣が立てられている。

若子神社遥拝所。

御祭神は下照姫命。

二荒霊泉鳥居。

本殿背後の恒霊山から湧出する「薬師の霊水」と滝尾神社の畔から湧出する「酒の泉」が引き込まれ、酒の泉で酒を仕込むと味がよくなる事から、毎年春と秋には全国各地の酒造所から仕込みの種水を汲んでいくそうだ。

境内右手に並んでいた酒樽はそうした酒造所から奉納されたもの。

古くから若返りの水、美人の水と呼ばれる「美容と愛情のパワースポット」のようだ。

霊泉不動明王、ここまで色々像を見てきたが一番御利益がありそうな趣だ。

桧皮葺流造の朋友神社。

夕陽に照らされ朱色が鮮やか、向拝柱の脇にいるのは蛙か。

知恵と医学の神・少彦名命を祀る。

二荒山神社の主祭神大己貴命の二本統治を助けた神とされている。

創建時期は不明、手水鉢に1753年(宝暦3)の年号が刻まれている。

鳥居の前は狛犬? 蛙の様に見えなくもない。

失礼しましたね。

この個性的な狛犬、右は無病息災、左の狛犬は知恵の狛犬と呼ぶようで1832年(天保3)寄進されたもの。

大国殿

建立1745年(延享2)の方型檜皮葺の建物。

格子天井に絵が描かれているが、博物館的要素が強い。

殿内に展示されている「宝刀 大太刀 太郎丸」

個人的に見るものはこの二つくらいか、刀身に穴が開くほどに眺めさせていただいた。

神門から鳥居、良い縁坂方向の眺め。

左右の杉の巨木は右が親子杉、左が夫婦杉。

初日はこれまで、今日の宿「日光温泉 日光千姫物語」までは良い縁坂を下って10分程、あと一頑張りだ。

下野國一之宮 日光二荒山神社本社

創建 / 767年(神護景雲元年)

祭神 / 二荒山大神、大己貴命(大国主命)、田心姫命(妃神)、味耜高彦根命(御子神)

境内社 / 日枝神社、朋友神社、恒霊神社、大国殿、滝尾社遥拝所、日光連山遥拝所、若子神社遥拝所

所在地 / 栃木県日光市山内2307

参拝日 / 2022/05/10

華厳神社から日光二荒山神社 / 公共交通機関アクセス

関連記事 / 全国一ノ宮巡り 栃木県 day1、栃木県日光市「下野國一之宮 二荒山神社中宮祠」、二荒山神社摂社「華厳神社」