『日光東照宮』栃木県日光市

「日光の二社一寺」

二荒山神社、輪王寺と参拝、最後の日光東照宮に参拝。

かみさんの思いで始めた全国一ノ宮巡り、ボチボチ各地を巡り始め、その際には各地の東照宮もルートに入れて欲しいと要望していた。

よもや大元の日光東照宮にこれ程早く訪れるとは思ってもいなかった。

いつ来ても道は混み、人出も多い、そんなイメージが付き纏う日光、訪れるタイミングを見計らっていたが、海外からの団体客が途絶えたこの時期はいいタイミングだったのかも知れない。

日光東照宮参道。

上

いかにも東照宮らしい金色に輝く葵の紋が入った立派な社標。

「東照宮」の揮毫は渋沢栄一の手によるもので、1924年(大正13)に建立したもの。

下

大きな石の明神鳥居とその先に鮮やかな表門が見えてくる。

この石鳥居、筑前福岡藩初代藩主の黒田長政が奉納したもので、鳥居の石材は福岡から運ばれて来たという。

東照宮創建の翌年の1618年(元和4)に造営されたもので、笠木までの高さは9.2㍍と見上げるばかり大きさで、扁額の「東照大権現」は後水尾天皇の勅筆で額の大きさは畳1枚分もあるという。

さすが徳川家康、境内は全国各地の大名から寄進されたもので溢れている。

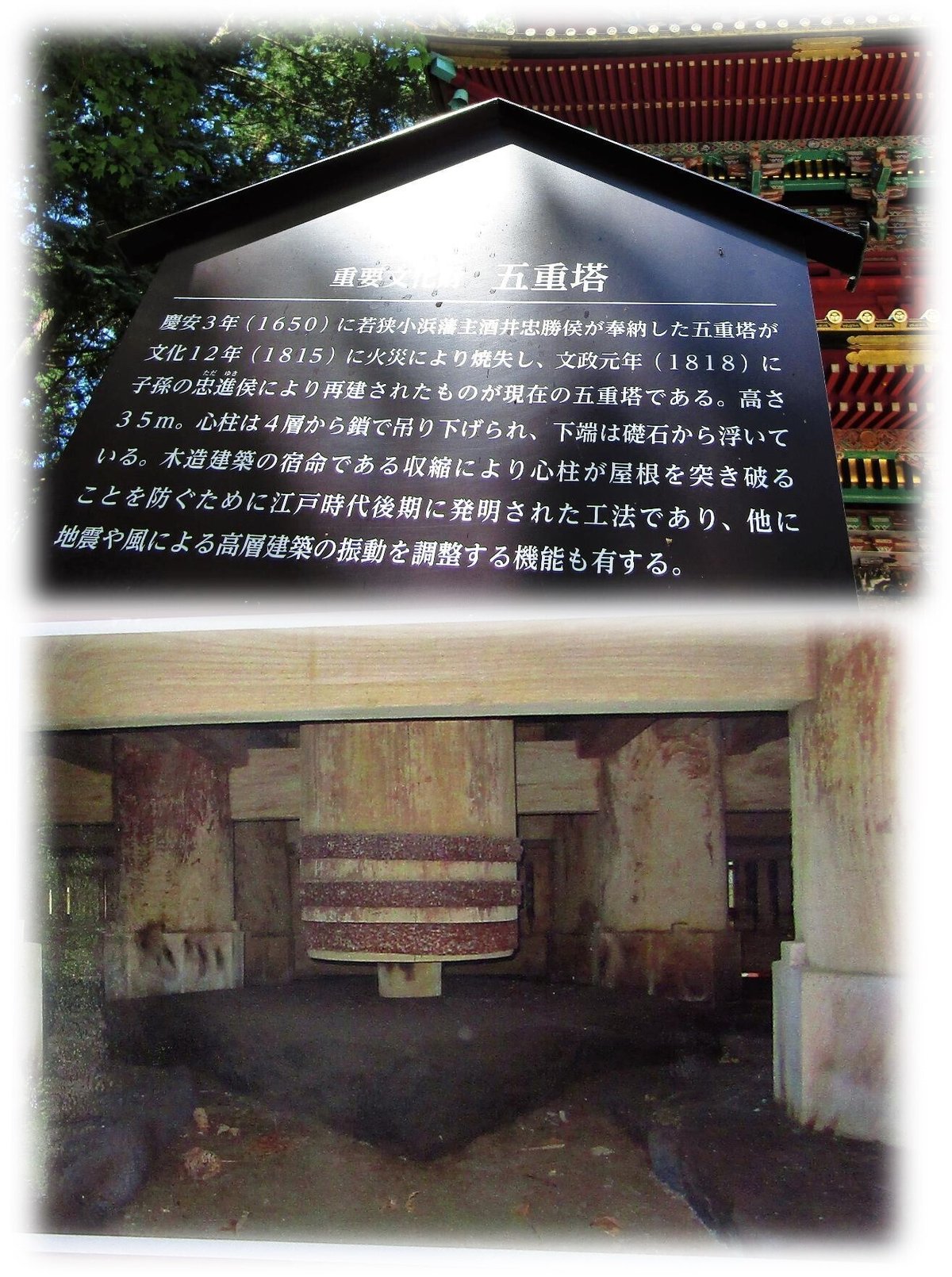

五重塔。

石鳥居をくぐった左に聳える絢爛豪華な五重塔。

1650年(慶安3)に若狭小浜藩の初代藩主・酒井忠勝が寄進したが、1815年(文化12)に焼失。

この塔は、1818年(文政元年)に若狭小浜藩10代藩主・酒井忠進により寄進されたもの。

五重塔特別拝観期間中は東京スカイツリーと塔が印刷されたクリアファイルが漏れなく付いて来た。

最新技術を結集したスカイツリーと五重塔、縁がなさそうですが縁がある。

この塔の建つ標高が634㍍だという、スカイツリーと同じ高さ。

そして五重塔の免振構造がスカイツリーにも生かされていると云う、拝観券を買って初層をぐるっと見て廻ると最後に心柱を見ることが出来る。

そもそも神社に五重塔となるかも知れないがそうした事はどうでもよくなる。

唯々この美しさに見入るだけ・・・・・言葉がない。

また、初層4面の蟇股には十二支の彫刻が配されています。

上は塔の東側(入口)の彫飾り。

下は西側。

上は塔の南側の彫飾り。

下は北側。

上

入口に掲げられた五重塔の解説。

下

中央が心柱。

表門。

日光東照宮は1617年(元和3)徳川初代将軍徳川家康を祭神として建立された神社。

現在の絢爛豪華な社殿のほとんどは鎮座から20年後の1636年(寛永13)に徳川家光により建替えられたものという。

この八脚門もその一つで、1636年(元和3)に家光により創建された門で、左右の間に仁王像が配されるため、仁王門とも呼ばれています。

法眼康音作の仁王像、その高さは4㍍もあるという。

明治政府の神仏分離令に伴い仁王像は大猷院に遷されていたが、1897年(明治30)、再び表門に戻されたという。

獏に、獅子、牡丹・・・・・首が疲れる。

裏側の間には金色の獅子、吽形には大きな角がある。

東照宮の建物は一棟一棟が呆れるほどの技術と惜しげもなく手間が注がれ、時間が過ぎるのが早い。

表門をくぐって正面と左右に現れるのが三神庫。

表門の右側から下神庫(修復作業中)で正面が中神庫、上神庫の三棟が配されている。

下神庫、中神庫には祭礼で使用する裝束や祭具を収蔵、上神庫には御神宝が収蔵されているという。

中神庫は入母屋造り、他の二棟は切妻造で何れも校倉造。

下は中神庫から神神庫、中鳥居、御水舎方向の眺め。

上神庫(側面)妻壁の「想像の象」

日光東照宮の伽藍のほとんどが1636年(寛永13)年に建替えられたもので、妻壁に彫られた二頭の象は狩野探幽の下絵によるものとされます。

象が大陸から献上された記録は遡ると幾度かあるが、探幽の生没年(1602~1674)の間に象は献上されていません。

探幽が生まれた1602年(慶長7)に家康に象が献上された記録があるそうです。

象の寿命を約60年と想定した時、探幽に象を見る機会が全くなかったかと云うとそうでもないのかもしれない。

この向かいに三猿で知られる神厩舎があり、人波が途切れる事はありませんが「想像の象」は以外に立ち止まって見上げる人は少ないかも知れない。

上神庫正面からの眺め。

神厩舎。

表門をくぐった左にあり、東照宮の煌びやかな伽藍の中にあって素木造りの厩舎。

長押(なげし)上に8面に渡り猿の彫刻が施され、左から右に人の一生を風刺したものという。

母猿と子猿の彫物で、母親が手をかざして眺める先は子猿の将来を見ていると云う。

上

見ざる、聞かざる、言わざる。

幼い頃は周囲からの影響を受けやすい、世の中の悪い事は見聞きせず、悪い言葉は使わせない。

この時期に良い物を身に着ける事は、人生に訪れる悪いものに対しても正しい行いが出来る。

下

孤独に耐えつつも将来を考え、やがて立ち上がり独り立ちする。

上

二匹の猿が上を見上げる様が描かれ、希望を持って上を見上げる青年期を描いたもの。

下

右の木の上と左の岩の上に正面を向いた二匹の猿。

岩の上には下を向いた猿、何があったか分からないが仲間を思いやっている光景だろうか。

左の一面は正面を向き坐っているのが結婚の意志を固めた姿で、左はそこに至っていない姿という。

中央の一面は青い部分は人生の荒波で、二人で協力すれば乗り切る事ができる。

右の一面はお腹の大きい猿が描かれ、二人が平穏な家庭を築けば、やがて子宝に恵まれ親となる。

そして最初の面に戻り、それを繰り返し受け継がれていく。

猿が描かれた長押の高さは、独り立ちすると一段高くなる。

構造上からだろうが、なにか人生の階段を表しているかのように思える。

ニノ鳥居と陽明門。

正面に陽明門、石段の左右が太鼓楼と鐘楼。

団体客の記念撮影スポット、人波が途切れる事はない。

この時は小学生の修学旅行が多かった、コロナ禍で見送られてきた大切なイベントも動く様になってきた。

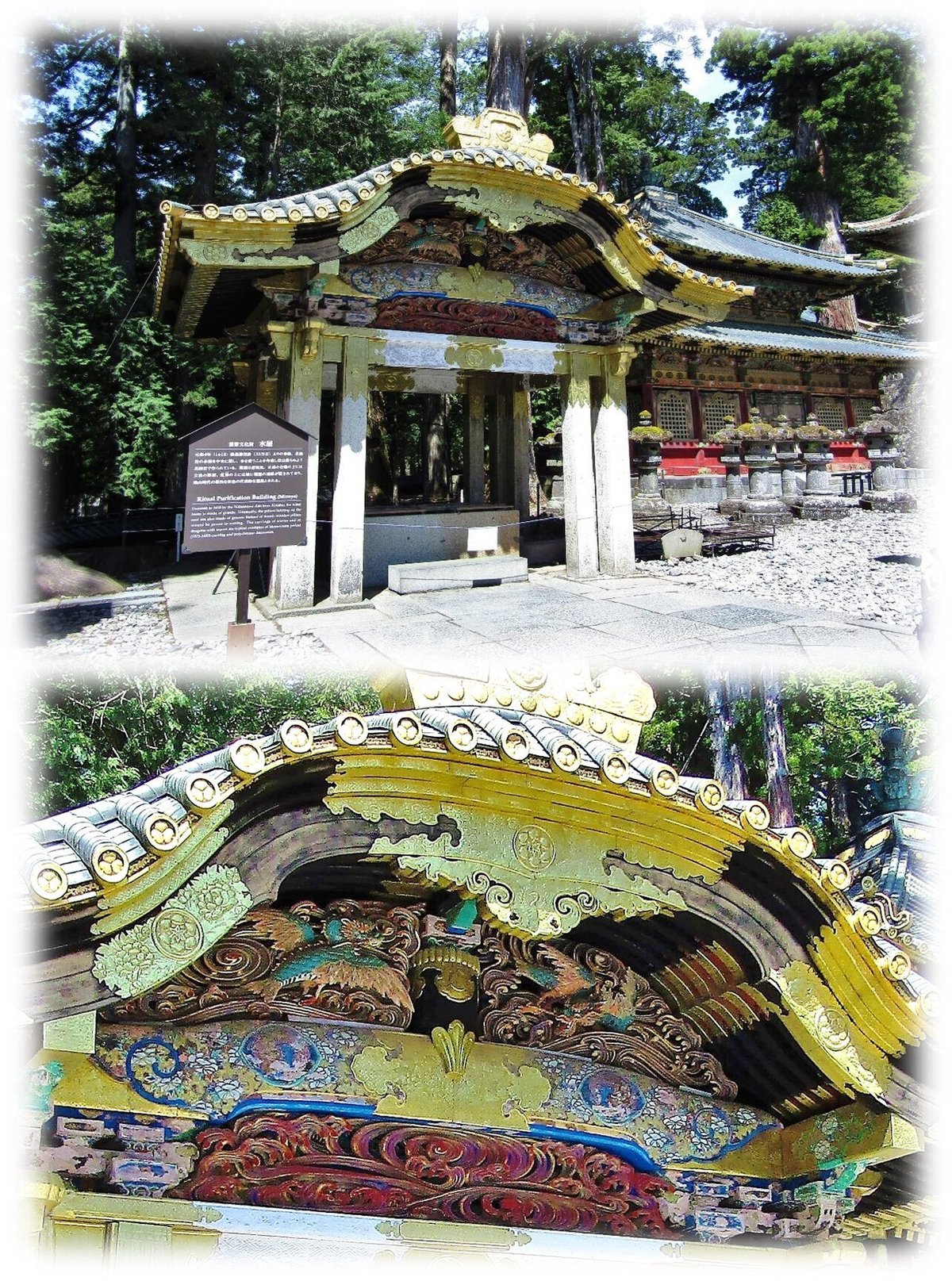

御水舎。

水盤は1618年(元和4)肥前佐賀藩の初代藩主鍋島勝茂の寄進されたもので、御水舎自体は1636年(寛永13)に建てられたもの。

正面の唐破風下の虹梁に波が描かれ飛龍の透かし彫りが施されている。

経蔵。

陽明門に続く石段左にある方型の経を収蔵する建物で1620年(元和6)に建てられたもの。

二層に見えるが下の屋根は裳階で内部に回転式の輪蔵が収められているというが非公開。

嘸かし大きく煌びやかな物なんだろう。

鼓楼と鐘楼。

陽明門の前に対称に建てられ、陽明門に向かって右が鐘楼、左が鼓楼。

袴腰が施され、どちらも似てはいますが施されている彫飾りは其々に特徴を持たせている。

目の前に陽明門があり人波をやり過ごすのにここをじっくり見るか、鼓楼から奥に進むと本地堂があるので、鳴竜の天井画や拍子木の音が天井に反響し恰も龍が鳴き声を上げる様が体感するのもいい。

陽明門。

上

唐破風下の「東照大権現」は後水尾天皇の宸筆によるもの。

日暮門の別名があるように、細部を見ていれば日も暮れてしまう、カメラのバッテリーやメモリーも切れてしまう。

下

西廻廊の透かし彫り、こちらも一面〃見ていると時間はあっという間に過ぎていく。

表には随神、門の中の間二面に雲竜図が描かれ、裏には黄金色の獅子が守護する。

中の間の天井絵。

唐獅子。

門の全てに故事逸話や聖人賢人、子供の遊び、霊獣、植物、鳥類、人物、雲、波、虫等の彫刻が施され、家康の干支の虎も至る所で見られる。

当時の職人の最高の技と素材が注ぎこまれている。

上

「魔除の逆柱」

胡粉と呼ばれる貝殻を焼き、すり潰した白色の顔料で塗られた柱には、ぐり紋が施されていますが、門をくぐった左側に意図的に上下逆に紋を施してあります。

完成したものは次に崩壊が始まる「満つれば欠ける」の諺から、あえて逆にして完成させていないという。陽明門を支える16本の柱のうち3本が逆柱になっています。

手前と奥では紋の上下の向きが揃っていませんよね。

下

陽明門の逆柱を探し求める人波と正面に見えているのが神輿舎。

神輿舎。

3基の神輿を収蔵する建物で春秋の渡御祭(5月18日、10月17日)に使われる。

少し屈んで天井を見上げると、そこには天女が描かれています。

狩野派の絵師が描いたこの天女は日本一美人の天女といわれるという。

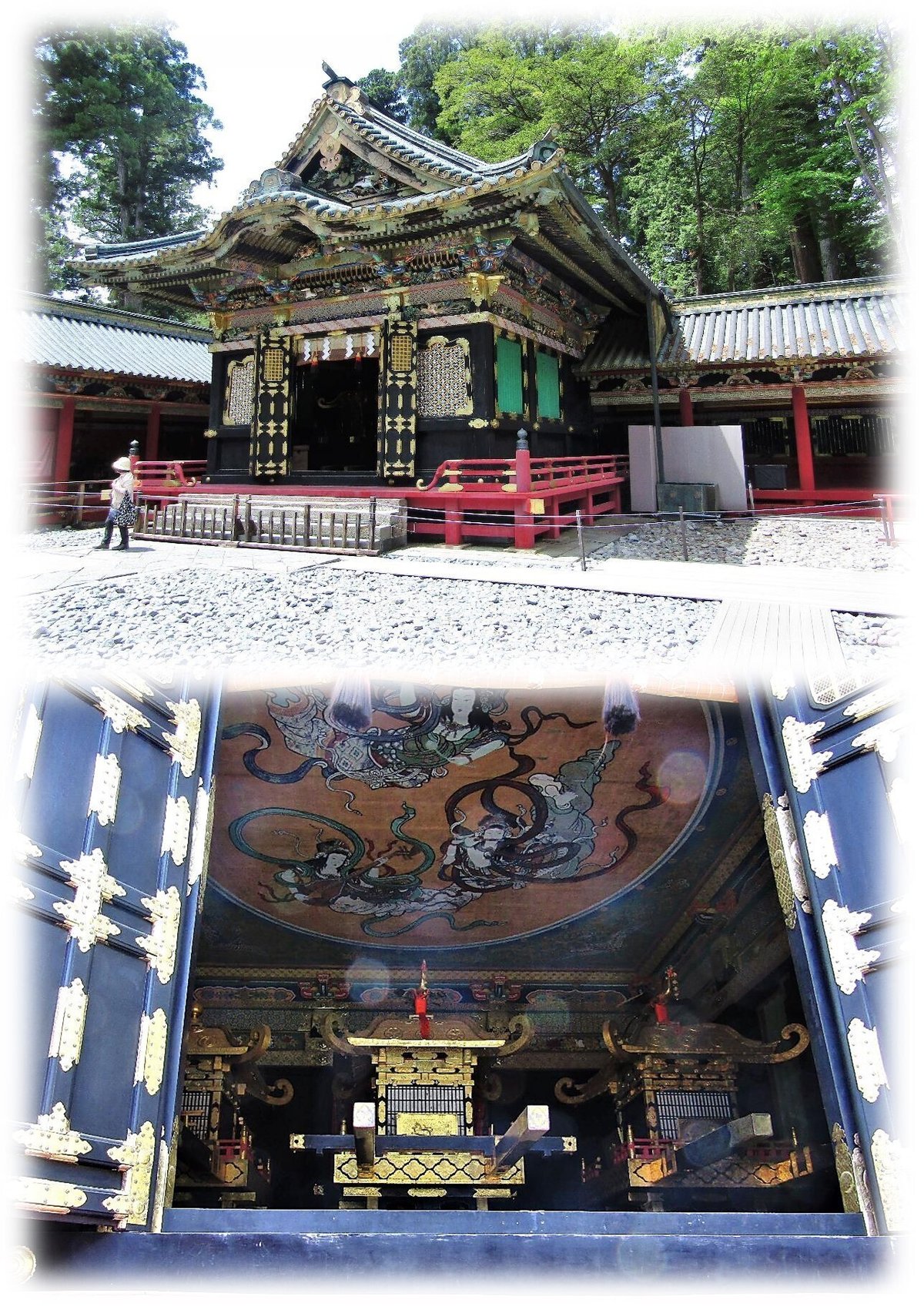

本殿唐門。

陽明門の先に建つ門で黒漆と胡粉の白のコントラストが美しい唐門。

細かな装飾と金の飾り金具は陽明門とは違った落ち着いた豪華さがある。

天下統一を成し遂げた者のみ許されたものだろう。

1636年(寛永13)の造営以来屋根の葺き替えを除き当時の姿を伝えている。

主祭神は徳川家康公、相殿に豊臣秀吉公、源頼朝を祀り、この門から先は幕臣、大名等限られた者のみが通ることのできた門。

陽明門と大きさを比較するとひと回り小ぶりな門ですが、そこに施された彫飾りの数は陽明門を凌ぐと云う。

中国の八仙人や竹林の七賢などの賢人が描かれ大陸の香りが強く漂う外観。

後方が拝殿と本殿。

神楽殿。

陽明門をくぐり右側に建つ建物で内部は二間に別れ神楽を舞う舞台と後方に装束を改める装束の間の二つに分かれていると云う。

上

祈祷殿。

1635年(寛永12)に建てられた入母屋、銅瓦葺きの建物は当初は護摩堂として建てられたようですが、廃仏毀釈により仏教色の強い建物は取り壊しの運命にあったといい、上社社務所とすることで取壊しわ免れたと云う。

現在は結婚式や初宮詣、七五三、家内安全、商売繁盛などのご祈祷を行う祈祷殿として存続している。

下

拝殿、石の間、本殿からなる権現造の伽藍で1636年(寛永13)に造営されたもの。

祈祷殿から左に進むと拝観でき内部撮影は禁じられていた。

拝殿内はの格子天井には龍の絵が

拝殿左右には「将軍着座の間」に「法親王着座の間」があり、高い天井に描かれた葵の紋の下は将軍以外は着座が許されず、高い天井構造や床には忍びなどが潜めないような構造が施されているという。

庶民には落ち着くことが出来ない空間だ。

祈祷殿の右から奥社に続く入口に建つ坂下門。

その昔ここから先は将軍以外立ち入ることが出来なかった。

門の入口には二羽の鶴、格子天井に牡丹、そして門をくぐって上を見上げると・・・

そこには透かし彫りの二羽の雀が蟇股に彫られています。

有名な眠り猫は坂下門の手前にある潜り門の蟇股にあり、訪れた時には「眠り猫↑」表示されています。

坂下門の前で眠り猫を探す子らも見られましたが、彼らは表示を見逃したのかも知れません。

ここから先は杉木立の中、奥社に続く207段の石畳と階段が上に伸びています。

階段は一段毎に一枚石が用いられ、傾斜部分の石柵は笠、柱、土台一枚の石から削り出されています。

上

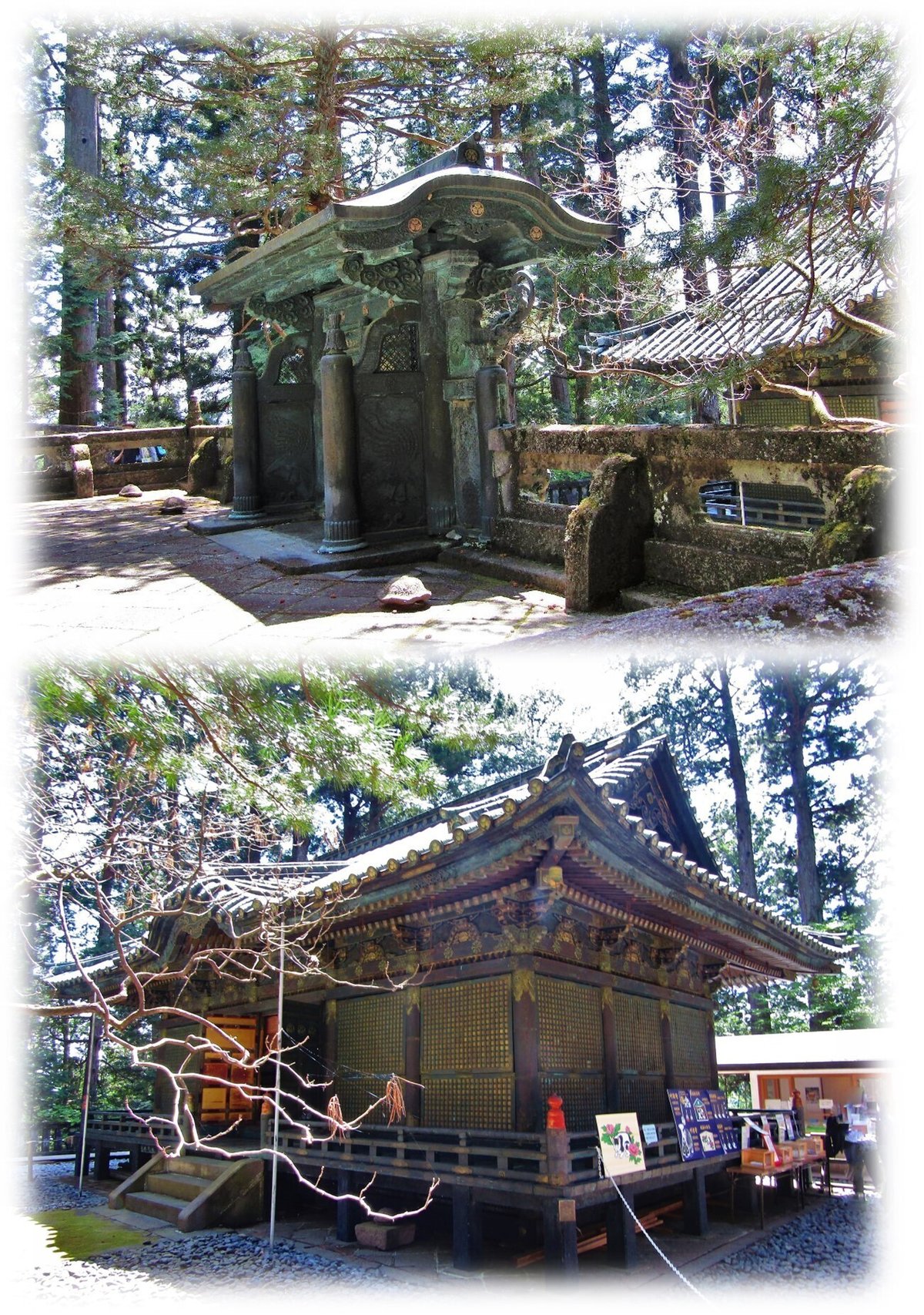

石段を上り詰めた先に銅製の明神鳥居が現れる。

当初は石鳥居でしたが慶安年間に地震で倒壊、1650年(慶安3)に徳川5代将軍綱吉により銅製に建替えられたもので、扁額の文字は後水尾天皇の宸筆によるもの。

下

鳥居右側の銅板で包まれた銅神庫。

嘗ては家康所縁の甲冑、刀剣や書状等が保管されていたとされ宝蔵とも呼ばれたそうだ。

所蔵されていたものは現在東照宮宝物館に移され保管されている。

神社東照宮にあって神仏習合の名残は多くみられるが、銅神庫壁面に施された輪宝にもそうした名残が色濃く残っている。

奥社に続く石段脇の狛犬。

松平右衛門大夫正綱、秋元但馬守奏朝による寄進で、家康の遺臣であり寛永建替の際に造営奉行を務めた事から特に奉納が許されたという。

小振りながら骨太で吽形には大きな角を持つもの。

奥社拝殿。

参道を上り詰めた先にあり、拝殿、鋳抜門、御宝塔からなり、1617年(元和3)に二代将軍秀忠が、駿河・久能山から日光に改葬し創建した家康の廟。

当初は質素な堂だったが、三代将軍家光による寛永の建替えで煌びやかな伽藍に建て替えられた。

この拝殿は1617年(元和3)の創建で、1636年(寛永13)に再建されたもの。

銅瓦葺の入母屋造で平側の前後に唐破風が付き、煌びやかな伽藍の中にあって奥社は創建当初の落ち着いた雰囲気が漂う。拝殿の奥には鋳抜門と神となった家康を祀る宝塔がある。

拝殿右から鋳抜き門方向の眺め。

鋳抜き門

創建当初は石造りであったとされ、地震で倒壊後、1650年(慶安3)唐銅製の鋳抜き門に再建されたと云う。扉以外は一つの鋳型で作られている事から鋳抜き門と呼ばれる。

時の将軍以外立ち入れなかった奥社、こうして拝観できるようになったのは1965年(昭和40)以降からという。

門の前には銅製の狛犬が守護する。

奥社宝塔。

8角5段の石の基盤上に更に3段の青銅で鋳造し、その上に宝塔が立てられていて、創建当初は木造で、その後石造に改められたが、1683年(天和3)の地震で倒壊後、鋳工椎名伊豫が制作したものが現在の唐銅製の宝塔。

唐銅製とは金・銀・銅の合金を指し、宝塔の前には鶴の燭台、唐獅子の香炉、花瓶の三具足が揃えられている。

墓所はぐるっと一周でき、御神木の叶杉や鋳抜き門、拝殿後方等見渡す事が出来る。

これで日光東照宮の最深部まで参拝してきました。

次は一旦、大鳥居まで戻りそこから左に進み御仮殿に向かいます。

大鳥居の左から奥に続く参道がありそちらを進むと御仮殿に至ります。

御仮殿は本社を修理する際に御祭神を一時的にお移しするための御殿で、1639年(寛永16)に建立されたもの。

創建以来19回ほど御仮殿に遷宮し、その間の神事は全てこの御仮殿で執り行なわれています。

江戸時代の終焉とともにその後は使われていないと云う。

仮社殿は修理が終わると取り壊されるのが一般的ですが、日光東照宮では本社の修理が頻繁に行われるため取り壊すことなく常設されていると云う。

伽藍は入口に銅製鳥居と周囲を掖門が付いた透塀が取り囲み、拝殿、相の間、本殿の権現造りの伽藍。

とても仮とは思えない立派な伽藍。

絶大な力を象徴する豪華絢爛な東照宮と大猷院、そんな中にも平穏な世を願う思いや驕りを戒める家康や家光の遺訓が随所に込められ、今を生きる者に共感を与えてくれるものがある。

「人の一生は重荷を負て

遠き道をゆくが如し

いそぐべからず

不自由を常とおもへば不足なし

こころに望みおこらば困窮したる時を思ひ出すべし

堪忍は無事長久の基

いかりは敵とおもへ

勝事ばかり知りてまくる事を知らざれば害其身にいたる

おのれを責て人をせむるな

及ばざるは過たるよりまされり」

日光東照宮

所在地 / 栃木県日光市山内2301

参拝日 / 2022/05/11

関連記事 / 全国一ノ宮巡り 栃木県 day2、 日光山輪王寺と大猷(たいゆう)院廟

公共交通機関アクセス / 浅草 ~ 東武日光線