栃木県日光市「下野國一之宮 二荒山神社中宮祠」

栃木県日光市中宮祠 下野國一之宮 二荒山神社

東武日光駅から湯元温泉行のバスでザ・リッツ・カールトン日光バス停で降車。

中禅寺湖から流れ出た大谷川に架かる二荒橋を渡り、国道120号線を左に折れ下野國一之宮二荒山神社中宮祠を目指す。

社頭までバスで訪れるなら二荒山神社中宮祠停が便利。

国道120号線を跨いで建つ二荒山神社中宮祠の大鳥居。

後方の綺麗な稜線を見せる山は標高2,486㍍の男体山。

穏やかな表情を見せているが中禅寺湖の生みの親はこの男体山。

訪れたのは2022/5/10、周囲の山〃はやっと新緑が芽生えだした頃。

巫女石

大鳥居の脇に一本の松の老木があり、幹の周囲は玉垣で囲われています。

巫女石(左)はその内側に安置されている。

この地は平安時代より霊峰男体山登拝の霊場として開け、明治以前まで厳しい掟があった。

馬返しから先は牛馬は禁則、女人禁制の結界で、掟を破った者はもれなく御山の罰が下されたと云う。

キュッとくびれたウエストを持つこの岩は神に仕える巫女さん。

女人禁制の男体山、神に使える身なので登拝しても大丈夫と登拝を試み、山の神の罰が下って岩(巫女石)に変えられた姿だという。

これと同じように牛馬禁則の掟に従わず牛を引いて結界を越えた者がいた。

掟を破った彼?は二荒山神社中宮祠の神門をくぐった左側で伏せ牛の形をした岩(牛岩)に姿を変えられたという。

グレーな幕引きしかできない、岩に変えたい人物が沢山いる昨今、何と云う厳格な対応だろう。

今は二荒山神社で登山届を出し参拝すれば岩(石)に変えられることもない。

周辺のマップ

大鳥居の位置は赤丸、目指す二荒山神社中宮祠は点線の赤枠。

縁熊

国道沿いの大きな樹の下に置かれ、二荒山神社の御神木で作られた熊。

この熊の手を思いを込めて握ると千里の恋も叶うそうだ。

神社までは中禅寺湖湖畔をフラ〃しながら20分程。

やがて右手に鳥居が現れる、脇参道で神門の先の境内に繋がっています。

社頭はここから左の国道沿い、もう少しで到着です。

下野國一之宮 二荒山神社中宮祠社頭。

大きな明神鳥居と右に大きな社標が立つ、周辺は参拝者駐車場で車でのアクセスも容易。

鳥居右の水神の碑。

1921年(大正10)建立で中宮祠湖の水神に感謝と湖上の安全を祈願して建立された。

祭神 / 水波能売神

神徳 / 湖上安全、開運、晴雨祈願

二荒山神社中宮祠境内マップ。

神門から直線上に拝殿、本殿と続き、稲荷社、山霊宮、登山口となる登拝門が主な伽藍のようだ。

登拝門から男体山山頂の奥宮へは山支度が必要。

日光二荒山神社は山頂の奥宮、中禅寺湖畔の中宮祠、東照宮の西に鎮座する本社の三社で構成されています。

下野國の一之宮はここ二荒山神社と宇都宮の二荒山神社の二社があり、識別化のために日光二荒山神社と宇都宮二荒山神社として区別している。

鳥居から先は石段が神門に続く。

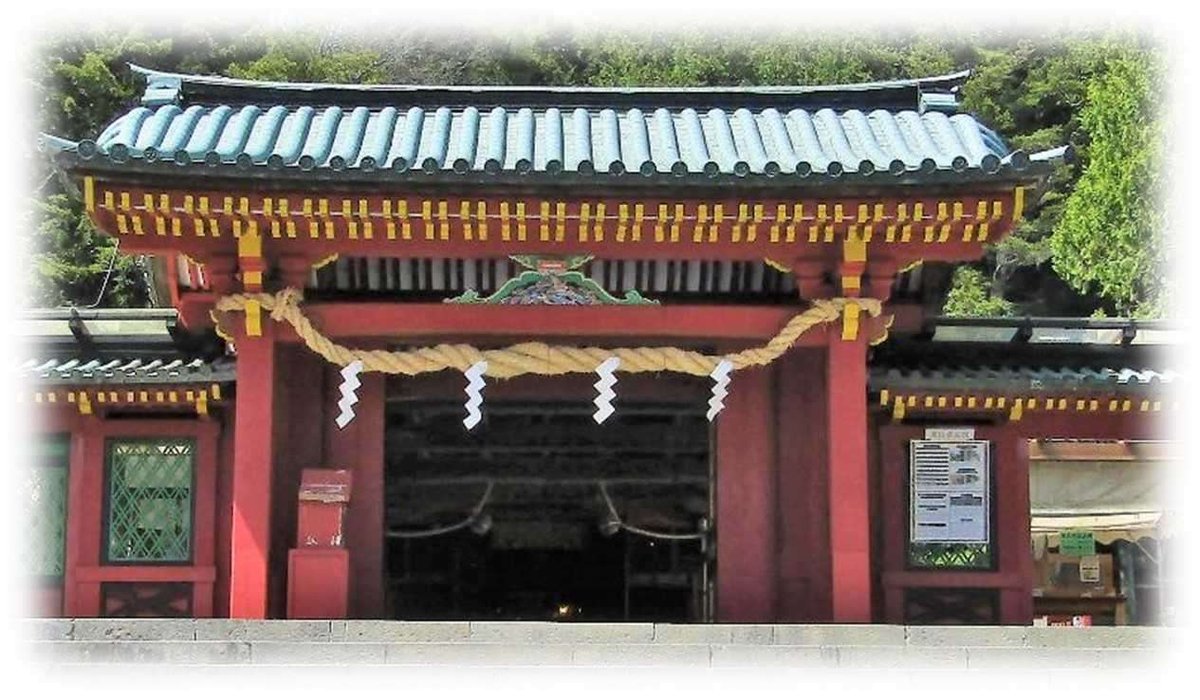

朱で彩られた八脚神門。

正面に伽藍が広がる。

境内は大きく四段に分かれているようで、神門のある境内は右に進むと牛石や宝物館。

一段上がると手水舎と稲荷社、最上段に社殿の伽藍。

牛石。

掟を守らなかった結果の姿。

一段上がった境内右手の手水舎。

左手に稲荷神社と金色のモニュメント。

願い叶えマス。

中禅寺湖は元々殺生禁止の霊場で魚は住んでいなかったという。

明治に入り宗教戒律が解かれ、中禅寺湖に魚の放流が許可され、二代目宮司自らも放流を行ったと云う。

その由来を伝えるためこの碑が立てられたという。

黄金色の鱒は触れると願いが叶うという。

中禅寺湖はフライフィッシングの聖地と云われた時期もあり、今も多くの釣り客が訪れます、二匹のアルビノの鱒に釣果を祈願するのもいいのかも。

稲荷神社。

二荒山神社末社で1863年(文久3)京都伏見稲荷大社から宇迦之御魂大神を分霊、地元氏子から崇敬されている。

3月28日の例祭は福引大会など神振行事が斎行され賑わうという。

五穀豊穣、延命長寿、産業振興、商売繁盛、家内安全を司る。

稲荷神社本殿。

本殿とそれを守護する狛狐も大きな覆屋の下に祀られている。

神門は左三つ巴だろうか。

中門は透塀と一体となり、門前で大きな狛犬が守護する。

分厚い胸板で彫の深い逞しい姿の狛犬。

重要文化財中門。

屋根は滑らかな曲線を持つ平唐門。

中門蟇股の透彫りは鯉がモチーフになっている。

蟇股には鮮やかに彩色された鯉は裏と表で真鯉と緋鯉に分けられていた。

緋鯉の顔つきは妙に愛嬌のあるもの。

拝殿・本殿全景。

中門からは拝殿まで屋根が付けら入母屋瓦葺の拝殿軒下まで続く、向拝はないが雨天時に濡れる事はなさそう。

拝殿は1701年(元禄14)の建立で総弁柄塗り。

拝殿額は中宮祠。

下は拝所から拝殿内を眺める。

中宮祠由緒。

・二荒山神社は神鎮まる御山として信仰される霊峰男体山(二荒山)を御神体とする。

・782年(天応2)男体山山頂に祀られたのが始まり。

・祭神は二荒山大神で主祭神 大己貴命、妃神 田心姫命、御子神 味耜高彦根命の親子三神を祀る。

・男体山山頂の奥宮、中禅寺湖湖畔に中宮祠、東照宮西奥の本社の三社が鎮座。

・二荒を「にこう」と音読みしたことが日光の語源。

・境内地は華厳の滝、いろは坂、日光連山が含まれ約3,400㌶に及ぶ。

・本殿と拝殿ともに1701年(元禄14)に建立国の重要文化財に指定。

・主祭神大己貴命は大黒様として親しまれ境内には所縁のある七福神が祀られている。

・登拝道は登拝門から山頂まで片道約6㌖あり、4月25日~11月11日まで。

・宝物館には日本最大級の太刀「袮々切丸」など多数の刀剣類、南北朝時代の神輿、男体山山頂遺跡の出土品を展示。

拝殿左の神楽殿から本殿方向に鎮座する山霊宮。

覆屋後方に聳える巨木は御神木のいちい、栃木県の天然記念物で、県の名木百選に指定されている。

いちいの巨木は登拝門脇にも聳え樹齢は1100年を超えるとも。

上

山霊宮。

比較的近年に建てられたもので、男体山はじめ日光連山の信仰に貢献された方々を祀るもの。

下

七福神(福禄寿)

幸運と子孫繁栄、金運にも恵まれ長生きできると云われる。

山霊宮から見る本殿域。

一段高く石垣を積み本殿域が作られ、周囲は透かし塀で囲われ薬井門に繋がっている。

ここから見る本殿は反りの強い瓦葺の流造。

神楽殿。

拝殿左に建ち、山霊宮から全体が眺められる。

神楽殿は大国殿とも呼ばれるようで、毎朝大黒様に八乙女神楽が奉奏されるという。

2016年、学生の授業の一環で3.5年をかけ天井画を描き奉納された、彼らにとって後世に残る素晴らしい経験になった事と思う。

拝殿右の登拝門の眺め。

奥宮登拝口

ここから霊峰男体山(標高2,486㍍)の頂に鎮座する奥宮へ繋がる。

古くより、霊峰二荒山(ふたらさん)として神の鎮まる山として尊崇され、御神体山と仰ぐ神社で、日光の氏神様。

ここから奥宮は山支度の装備でしか辿り着けません。

周辺には石楠花の名残がチラホラ見られ下界とは季節感が随分違う。

重要文化財の鳥居は1769年(明和6)寄進のもの。

登拝門。

ここから先は修験の道に表情が変わる。

登拝者を見護狛犬。

苔を纏い、中門の狛犬に通じる風貌の持ち主ですが昭和生まれ。

鳥居付近から見る三間社流造の本殿。

社務所。

御朱印、登山届はこちら。

社務所付近の手水鉢、奥宮への登拝はここで清める事から始まる。

下野國一之宮 二荒山神社中宮祠

創建 / 782年(天応2)

祭神 / 大己貴命、田心姫命、味耜高彦根命の親子三神

境内社 / 稲荷神社、山霊宮

参拝日 / 2022/05/10

所在地 / 栃木県日光市中宮祠2484

公共交通機関アクセス / 東武日光駅から湯元温泉行のバスでザ・リッツ・カールトン日光バス停降車徒西へ徒歩20分程

関連記事 / 全国一ノ宮巡り 栃木県 day1