Celestron C8

C8に手を出してしまつたぜ…

Celestron(セレストロン)社は1960年代に米国カリフォルニアで設立されてから世界で初めてシュミットカセグレン式望遠鏡の量産に成功した会社で, 今に至るまで「シュミカセ」の代表メーカーとして知られる. C8 (口径8インチ=20cmのシュミカセ)に始まり, 5インチから14インチまでの各サイズのモデルがラインアップされている. 大口径長焦点の望遠鏡を多くのアマチュアや教育機関が持てるようになったのは, セレストロン社の大きな功績だと思われる. その後経営が傾き, 変遷を経て現在は台湾のSynta Technologyの支社が所有するとのこと(Wikipedia).

30年以上の昔, 私が高校の地学部で天文オタクをしていた時代, フォーク式赤道儀に乗ったオレンジ色のC8は, 天文雑誌の裏表紙にカラー広告が載る皆の羨望の的だった. それが, たしか1台高校にあったのだ. 高校地学部にあった天体望遠鏡は, 既に引退していた巨大な五島光学の10cm屈折望遠鏡(木箱に入って階段の踊り場でホコリをかぶってた)はおいといて, ミザールのCX-150 (15cmカタディオプトリック), 高橋製作所のTS-100 (10cm反射) と TS-90 (9cm屈折), それからCelestron C8だったと思う.

地学部に入って初めの頃の観望会(月1回くらい学校に泊まって屋上でやってた)では, いちばんでっかいC8に飛びつく. が, いろいろ見てみるとC8やCX-150が思ったより良く見えずがっかりして, TS-100やTS-90の方がよく見えるじゃないか…という話になっていった. 思えばC8にしてもCX-150にしても光軸調整がかなり敏感だから, ちゃんと光軸を合わせることが出来ていなかったんだろうと思う. そういうことで, 屈折やらニュートン式反射などの単純な光学系でない, 補正板とか補正レンズなんかが入った複雑な光学系については, スペック通りの性能が本当に出るのかとても懐疑的になり, 大学時代のサークルでもそういうものに触ることはなかったと思う.

30年近い年月が過ぎてUターン, 数年前から地元の天文同好会に関わるようになってから分かったのは, シュミカセは日本のアマチュア(今40〜60代の人が多いかも)の間でも大ヒットしていたということ. なんか, 近くでも遠くでも持ってる人が多い. オークションでも初期のオレンジ色モデルから最近の黒いのまでたくさんの品数が出ている. 人気のわけは想像に難くない. 20cmの口径(明るさと分解能)を6kgに満たない軽く短いコンパクトなボディで持ち運べる便利さである. 口径20cmの各種望遠鏡の中でも軽さはたぶん一番のはず.

だが, 所有者に聞くと「軽くて便利だけど星像はベストではない」と言われる. 理論上視野中心では完全な点像が得られるニュートン式反射には絶大な信者みたいな人たちがいるが, シュミカセは理論上そんなに像が鋭くないからなのか, 聞く人聞く人「軽さ」や「取り回し」のために理論的に妥協した感じの物言いに聞こえてしまったりする. 知人にはマクストフカセグレン(マクカセ)の絶大なファンもいて, 彼によるとマクカセはメニスカスレンズ(凹面の補正レンズ)が迷光を散らしてコントラストが高いがシュミカセはほぼ平面の補正板の反射のせいコントラストが落ちるのだそうだ. こんな感じで, 高校時代の記憶, シュミカセにケチを付けがちな(笑)ニュートンやマクカセ信者の言説, さらに, 「みんな持ってるものを自分は持ちたくない」的な天の邪鬼も顔を出したりして, 今まで手を出さなかったのかもしれない.

それが今になって.… というのは, こんな理由である.

何度か見せてもらったC8による木星や土星が実際とてもよく見えた

マクカセの方が良いとは言っても, 6インチマクカセと8インチシュミカセ(重さは同じくらいなんだ)では口径差でC8が勝っちゃうという事実を認めざるを得ない

8インチニュートン式も間違いなくよく見えるんだけど, 筒がでかいから風に弱いのと, 少し重くてお手軽ではない

オークションにC8の良さそうなのが複数顔をだした

そんなことで, 少しだけの躊躇の後, 某中古天体望遠鏡店の店主らしき方が「ジャンク」として出品されたC8が手元に落ちてきた. ジャンクの理由は補正板(の内面?)が曇りやすいということだったが, 清掃して乾燥して何とかなったと思う.

C8のテスト

彗星のドサクサやらシゴトやらでしばらくほっていたのを手入れして, 光軸を調整して10月の某日, いくつかの星に向けてみた.

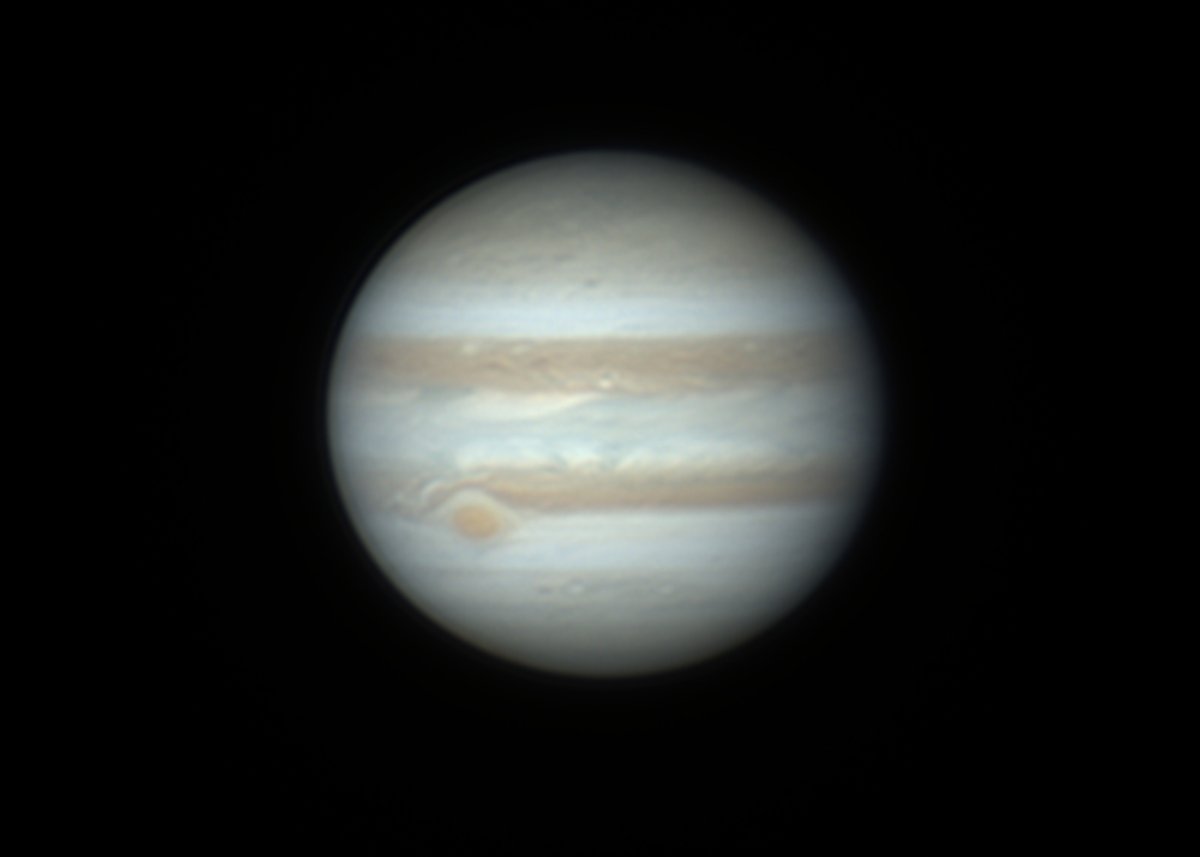

Celestron C8, TeleVue 3xバーロー, IR/UVカットフィルター, ASI385MC, ASICapでキャプチャ (gain 320/ss 25ms, RAW16, 4000コマ), AutoStakkert!4で25%スタック(drizzle 1.5x), AstroSurfaceで wavelet/トーン調整.

この日のシーイングがそこそこ良かったのもあるが, かなり細かい模様まで写っていた. これまでの15cmマクカセや20cmニュートンによる撮影を超えたかも.

Celestron C8, TeleVue 3xバーロー, IR/UVカットフィルター, ASI385MC, ASICapでキャプチャ (gain 410/ss 35ms, RAW16, 4000コマ), AutoStakkert!4で25%スタック(drizzle 1.5x), AstroSurfaceで wavelet/トーン調整.

Celestron C8, TeleVue 3xバーロー, IR/UVカットフィルター, ASI385MC, ASICapでキャプチャ (gain 400/ss 180ms, RAW16, 1000コマ), AutoStakkert!4で50%スタック(drizzle 1.5x), Gimpでトーン調整.

阿南市科学センターの「シリウスチャレンジ」キャンペーンは4月で終わったけど, 秋の夜更けでシーイングが安定していればシリウスを見ない手はない. この日はC8で130倍程度の眼視でもシリウスBは見えていた. 下の動画↓でも安定して見えている. -1.5等の主星に対して8.4等の伴星で光度差が大きいので, 露出をいい塩梅にしないとシリウスBは写らないか, 主星像のハレーションに呑み込まれてしまう.

Celestron C8, TeleVue 3xバーロー, IR/UVカットフィルター, ASI385MC, ASICapでキャプチャ (gain 400/ss 430ms, RAW16, 1000コマ), AutoStakkert!4で75%スタック(drizzle 1.5x), Gimpでトーン調整.

トラペジウムはオリオン大星雲の中心部にある4重星として知られているが, 実はあと2つの星も見える. (いちばん明るい星の左下, 右上の星の上) トラペジウムも動画にしたものを貼っておく↓.

Celestron C8, TeleVue 3xバーロー, IR/UVカットフィルター, ASI385MC, ASICapでキャプチャ (gain 380/ss 50ms, RAW16, 1000コマ), AutoStakkert!4で75%スタック(drizzle 1.5x), Gimpでトーン調整.

Celestron C8, TeleVue 3xバーロー, IR/UVカットフィルター, ASI385MC, ASICapでキャプチャ (gain 320/ss 25ms, RAW16, 1000コマ), AutoStakkert!4で75%スタック(drizzle 1.5x), Gimpでトーン調整.

Celestron C8, TeleVue 3xバーロー, IR/UVカットフィルター, ASI385MC, ASICapでキャプチャ (gain 320/ss 25ms, RAW16, 1000コマ), AutoStakkert!4で75%スタック(drizzle 1.5x), Gimpでトーン調整.

トラペジウムとシリウスは動画を…

どれも, これまで扱っている鏡筒よりもよく見えている♪♫ これなら星空ガイドに実戦投入できそう.

星空ガイドの主力はこれまで15cm(6インチ)のカセグレンやマクストフだった. 惑星など明るい天体には良いのだが, 例えば散光星雲や球状星団のツブツブ感のある姿を見るには20cmの集光力が欲しい所. 20cmニュートン式が取り回しの問題(ちょっと重い, 接眼部の向きを見やすいように変えるのが結構な手間)で星空ガイドに使いづらかったのを, C8の投入でカバーできそう♪♫

【了】