「学習」の先に「英語の習得」はない ー「おうち英語」の具体的実践方法ー

「我が子が英語ができる子になってほしい!」と思う親は多いと思います。

私もその一人です。子どもたちが幼いころからさまざまな英語学習の試みを行ってきて、子どもがネイティブに間違えられるほどの英語力を身につけた今があります。

そんな幼少期から英語力を身につけさせたい家庭が注目するのが「おうち英語」。今は「おうち英語」に関するさまざまな情報が発信されていますが、この「おうち英語」のやり方についてかなりよくまとめてある本を発見したので、本日はこの情報をシェア。

何回かに分けて書きますので、ご興味のある方はしおり代わりに「スキ」や「フォロー」をお願いします。

『10万組の親子が学んだ 子どもの英語「超効率」勉強法』

時間と興味のある方はぜひ実際の本をご一読いただければと思います。

なお、この本は「聴く読書」ができるAudible版もあります。

食器片づけや洗濯などをしながら聞けるので、時間をムダなく使えて、最近かなりAudibleが気に入っています。

(しかも現在2か月無料キャンペーンを行っているようなので、これはかなりお得かも。特にキャンペーンを行っていないときでも、30日間無料で試せます)

読むのは後にして内容をざっと知りたい、という方は以下の記事をどうぞ。

英語は「習得」するものではなく「獲得」するもの

この本は、「親が手間をかけなくてOK! 最小の努力で、英会話ができて成績も上がり、自律学習の習慣もつく」と謳い、「言語学・脳科学的に至極真っ当で 体系的なメソッド」を簡潔に解説しています。

特に、語学の習得スピードが早い幼児期を今過ごしているなら、この時期を逃す手はありません。ではさっそく幼児~小学校低学年で「おうち英語」をどのように取り組み、どう考えていったらいいかについての教えをこの本から得るとしましょう。

筆者はこれまで10万人以上の子どもにこのメソッドを導入して来て、目指す英語力の目安は「小学生で準1級、その前にひとまずは英語が使える目安である英検準2級を」とのことなので、将来のインターナショナルスクール入学や低年齢留学、教育移住などを考えている人にはぴったりのレベル感だと思います。

我が家の子どもの例でも、インターナショナルスクール入学前の10歳の段階で英検準2級を取り、その後の海外での学校生活がスムーズでしたのでとても納得のいく線引きです。

リスニングが最重要・最優先

幼児にとって「学習」の先に「英語の習得」はない、というのがこの本でまず大前提として述べられています。

リスニングを最も優先すべき、という論は、オンライン英語の「Brighture(ブライチャー)」の松井さんが常々おっしゃっていることとも共通しますし、多くの「苦労して(時間をかけて)英語を習得した人」の実感とも共通します。

この本でも、幼児期~低学年で最重要視するべきは「リスニングを生活に組み込むことだ」と説いています。

そして、重要視すべきなのは「音声によるインプット」をメインにすることで、視覚をともなう「動画によるインプット」はあまり多用しないよう注意喚起をしています。動画は意外に効果音などが多く、映像やそうした効果音の補助があるため実際の英語の音声情報が少なくなるためだということです。

「好きになれば英語が楽しくなる」必要はない

子どもの気持ちに大切に寄り添う親ほど、英語についても「好きになれるように」「楽しく」と考えがちですが、筆者は幼児(8歳くらいまで)についていえば、「好きになれば英語が楽しくなる」必要はなく、生活にただ組み込むことが重要と説きます。

子どもは「好き!楽しい!」と思って夢中に取り組むものについては、レゴであれ、乗り物の知識であれ、泥団子作りであれ、大人顔負けの知識量やクオリティのものをやすやすとやってのける、ということは多くの親の知るところだと思います。ところが「好きにさせる必要はない」ということなので、これは親にとっても単にルーティンとして取り入れればよいということなのでかなりの負担減になります。

ストレスなく、が大切

筆者は、言語習得の妨げになるのは、恐怖や困惑(ストレス・萎縮など)、心理的ブレーキ(「嫌だな」「わからなくてつまらない」「こんなことが何の役に立つの?」という思い)が言語習得の妨げになる、と説きます。

つまり、無理に英語を話させよう、繰り返させようとしたり、生活の邪魔になるような聴かせ方をすること、またはレベルの合わない難しすぎるものを与えるのは逆効果とのこと。正しい入力と適切な質、必要な量の確保が重要と言います。

正しい入力方法は、幼児~8歳くらいは文法なしでリスニングによる音声入力で、逆に中学生以降になると文字情報による入力の有効度が増すといいます。年齢によって「リスニングなのかリーディングなのか」を選ぶようにし、レベルとしては「既知の情報(知っていること)+1」の入力をストレスなく行うのが大切ということです。

「読解力」を育成しないと忘れる

英語学習の第一歩は、「11種類の母音の聞き分け」。

まずが大量かつ良質なインプットを行いますが、忘れないようにするためには読解力をつける必要があると筆者は説きます。

そのため、音声によるインプットの後は、フラッシュカードや絵本を用いて「獲得した音」に「意味」を与えていく流れとなります。こうして、単語の綴りと発音を結び付けることによってインプットしたことを「読解力」へと結び付け、獲得し、消えないようにします。このあたりで子どもの英語力の指標となる英検準2級に受かるようになっていく、いうことです。

具体的な方法と流れ

幼児期(8歳くらいまで)は以下の流れが推奨されています。

🔶1日90分を目安とし、BGMとして(控えめなボリュームの)音声で良質な英語をかけ流す。

音源としておすすめなのは「マザーグース(西洋のわらべうた。韻を踏んでいる)」とのこと。

「音楽がとてもきれいで楽しい」「歌手の声が 美しくてやさしくて聞きやすい」「フルートやピアノなど色々な楽器が聞きやすく優しい感じの音楽」と「ストレスなく聴く」にあてはまり、

「0歳の頃からBGM代わりに聴かせています。2歳になった今でもノリノリで聴いています」「耳で覚えて、口ずさんで歌ってくれます」など英語学習面での狙いも果たします。

🔶日常生活に組み込むことが大切(食事時30分×3回などに区切ってもでもOK)。

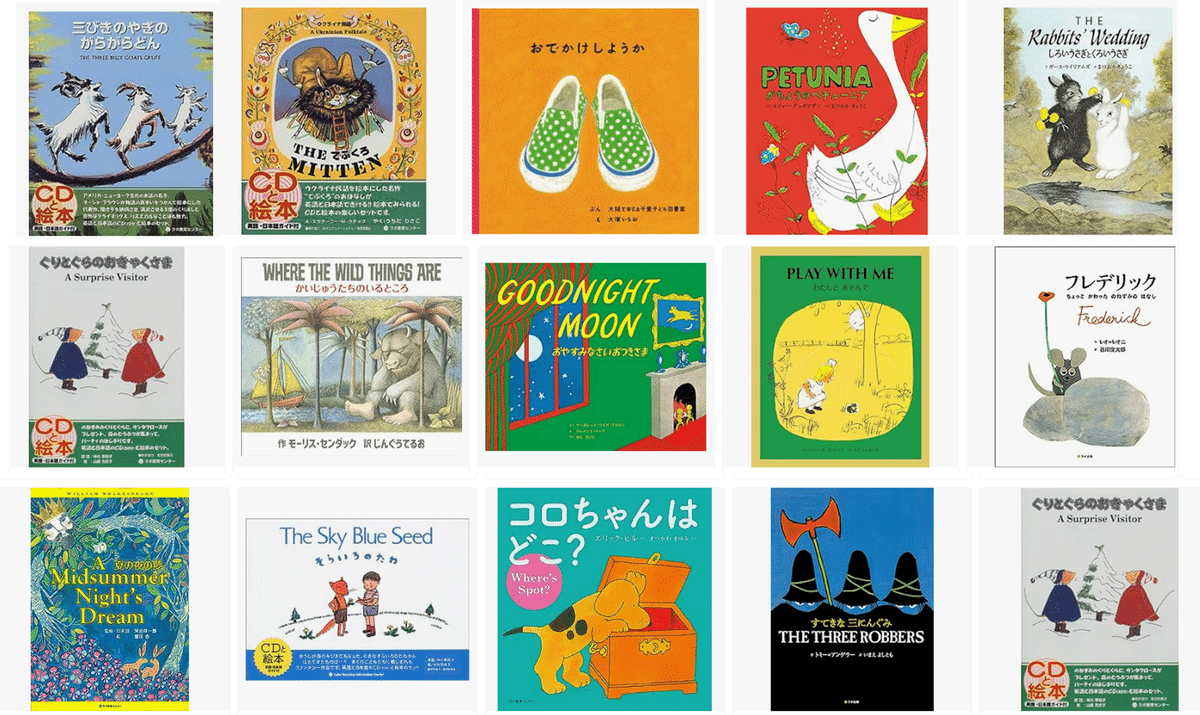

🔶そうして英語のリズムを獲得すると、気に入った単語を切り取って聞けるようになる。その後、フラッシュカードや絵本などで、その音に絵(意味)を与えていく。

「英単語と日本語単語を対にして覚えるのは禁止」で、親は英単語の意味を聞かれても「さあ?ママもわからない」ととぼけるのがよく、決して日本語で教えないように、といいます。

🔶子どもは繰り返しが好き。同じ絵本を繰り返し読んであげると、子どもは絵本の暗唱をし出す。その道程で読解力が身についていく。

🔶子どもは「繰り返し」と同時に「新しいもの」も好む。新しいものも追加しながら、両方を満たしてやる。

🔶目安の期間は、幼児期なら1年間

避けるべきこと

✖ 視覚からの入力に偏らないようにする

耳からの入力を主に置く。意識せずに聞き流すのが大切。集中して聴く必要はない。映像は音声よりも飽きが来るのが早く同じものを見続けられないし、音楽や効果音が多くて言葉が少なく言語が断片的になる。

映像はむしろ出力(スピーキング)の参考になるので、入力の段階では多用しないように、と筆者は言います。

✖ 反応を求めない。子どもがよろこばなくていい

強いてリピートさせたりしない。

✖ 日本語を入れない

訳して教えたりしない。日本語を介さない。絵や現物を見せる。

まずは食事時や車でマザーグースを流すところから

1日90分、優しい楽器と歌声のマザーグースの音楽を流すだけなら簡単だし、英語学習云々抜かしても子育てのシーンが可愛らしく彩られそう。

食事やおやつのとき、車での移動の時、リビングで遊んでいる時などいつでもかけたらいいですね。

絵本は、CDの音源をかけながらママが読んであげるときと同じ姿勢で一緒に読むのがおすすめです。英語の絵本をママが実際に読んであげるのでも全く問題ないそうですよ。(でも発音が…なんて思うと、CD付の絵本の利用の方が気が楽ですよね)

英語の絵本も安くはないですが、大きくなってから英語を習うともっとかかるから幼少時期の投資と思うと将来の学費削減効果が大きい、と筆者はいいます。いずれにしても、リスニング習得力の高い幼児期、やってみる意義は大きそうです。

以上が幼児向けのやり方でした。

この本には小学生・中学生向けのやり方についても書いてありますので、またレポートします。

記事まで待てない方、興味を持った方は本書の方で確認してみてください。上記の内容が分かっていれば、前段の部分は飛ばして目的の項目を読むだけでOKだと思います。

いいなと思ったら応援しよう!