年間ベスト・アルバム 2018年

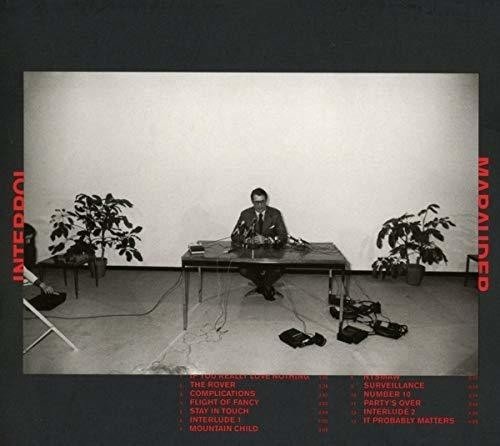

9. Interpol「Marauder」

00年代初頭のロックンロール・リヴァイヴァルを彩ったバンドたちの大半は姿を消したり、停滞にもがき苦しんだり、一生懸命時代に媚びを売ってはみたものの相手をされもしない、というのが現状の中とにかく得意なことをブレずに続け、サヴァイヴしたのは意外なことにインターポールだった。ギターとベースとドラムによるロックという逆風でしかないフォーマットにも関わらず単なる回顧に陥らず、説得力のあるアルバムを作れた40代3人組に勇気をもらった35歳の僕。

8. BROCKHAMPTON「iridescence」

昨今、日本のビジネス界隈はコミュニティ、コミュニティと喧しいがアート/音楽界隈ではずっと存在してきた「コレクティブ」の形態を取るのがこのブロックハンプトン。Spotifyの普及とともにトラップ以降のラップに覆い尽くされたのが欧米のポップ・シーンだったけど色々新しい動きがあったのも2018年だった。中でも複数MCだし、ギャングスタでもないし、アフリカン・アメリカン以外のメンバーもいるし、マーケティングも上手な彼らには期待大。おすすめのトラックはなんだかビートルズっぽくすらある「SAN MARCOS」。ラップブームに食傷気味ならぜひ。

7. 1010 Benja SL「Two Houses」(EP)

この得体の知れないカンザスのプロデューサー兼シンガーも間違いなくフランク・オーシャン以降のアップデートされたR&Bやソウルに位置づけられる存在だし、現在の主流のポップとは一線を画していることはビートレスの代表曲(このEPには残念ながら未収録)"Boofiness"を聴くと分かると思う。

6. KIDS SEE GHOSTS「Kids See Ghosts」

カニエの闇はアメリカの闇という感じで日に日にイカれる一方で、プロップスが暴落中のカニエ。だけどこのアルバムはみんなが大好きなカニエであり、かつ思いっきり(特にデビュー作の頃の)キッド・カディでもあるところが最高だ。

5. the 1975 「A Brief Inquiry Into Online Relationships」

個人的には全くの伏兵。ヘロインで完全にヤられてしまったと思っていたけどリハブを経てまさかのカムバック。おまけにこの30年のポップ・ミュージックを聴いてきた人たちへの極上のプレゼントのような傑作を引っさげて。とにもかくにも"Sincerity is Scary"の一曲だけでも聴く価値がある。歌詞の主な主題が「インターネット時代のアイデンティティとの向き合い方」っていうのも正にポップ・ミュージックの仕事って感じなのがいい。

4. Tirzah 「Devotion」

サウス・ロンドンからまた新たな傑物。オルタナティブなR&Bで片付けるには傑出した出来で、徹底してミニマルでスモーキーな音づくりはソランジュの近作にも通じる。ミカチューことMica Leviの全面プロデュースの割にはエクスペリメンタル過ぎずポップの枠組みにギリギリ収まるバランスが癖になる。R&Bやヒップホップを下地にしつつもこのヴァイヴを纏えるのはまさにフランク・オーシャン以降という感じ。

3. H.E.R「I Used To Know Her -Part2-」(EP)

ジャネル・モネイの新譜もオーセンティックな作りで、かつとても評価された作品だったけど僕はH.E.R.のこのEPのほうが好き。ど真ん中どストレートなソウル/R&B。この若さでこの完成度はそれこそエリカ・バドゥ級の才能だと思う。

2. Samm Henshaw「Broke」

チャンス・ザ・ラッパーへのサウス・ロンドンからの回答、といういい加減なフレーズが思い浮かんでしまうゴスペルとソウルとヒップホップの最良のブレンド。デビュー作はファレルがバックアップで準備中みたいだけど18年にリリースされたシングルはすべてチャンスもびっくりな位圧倒的にすべてポップ。アルバムにも期待しかない。

1. Mitski 「Be The Cowboy」

カート・コバーンっぽいコード進行に載せて恋愛におけるリレーションシップを歌っているように見えるけど、本当の主題は音楽だけがサルベージであることの切迫感だ。カートと違うのはミツキはホワイトのブロンドブルーアイの青年ではなく、女性でありアジア系アメリカ人というダブル・マイノリティであることで、これはこの20年でアメリカがどう変化したかという点においてもとても示唆的だと思う。