【考察の薦め】生成AI EXPOの記事を考察してみると面白いことがわかるかも

NewsPicksでは、2つの章で記事を掲載

本当に久しぶりのまともな投稿を行います。

この度、NewsPicksにて生成AI EXPO in東海の内容を寄稿させていただきました。

NewsPicksにて、生成AI EXPOの内容となぜ、生成AI EXPOの開催をしたのか?寄稿させて頂きました🙋

— 田中悠介 (@yusukesan2) January 1, 2025

当時の企画書と、犬山市への説明内容も一部公開しております✨

1万文字と長いですが、ぜひ御覧ください🙇

【データ公開】生成AIの“日常化“を見つけた東海の挑戦https://t.co/LqgATFopxa

ここでは、

①生成AI EXPO in東海のデータの公開とデータに基づく考察

②なぜ、私が生成AI EXPOを開催したのか?

その2点について、記載しました。

noteを執筆した内容は、読むだけでなく違う角度でも考えて欲しかったから

2つの内容が混同してしまったので、1万文字という読み切るだけで30分ほどかかる超大作になってしまいました。

なので、流し見も難しいですし、読みきれない人も多いのではないかと思い、このnoteという場所でGivin' Backの田中悠介ではなく、通常の田中悠介として記事を考察すると面白いかもと思い、noteを執筆します。

この記事で考察できて、伝えたい2つのこと

自分が、この記事で伝えたいことは2つです。

①「生成AIの民主化」が本格的に進んできたこと

②新しいことを始めた時は、8割以上は賛成状態ではないこと

「生成AIの民主化」が進んだのは、「年齢推移」、「役職」、「生成AIの使用頻度」で考察

はじめに、①AIの民主化が本格的に進んできたことについて、補足説明します。

それは、参加者のデータ推移として、以下の3つから推測できます。

【比較データ】

①参加者の年齢推移

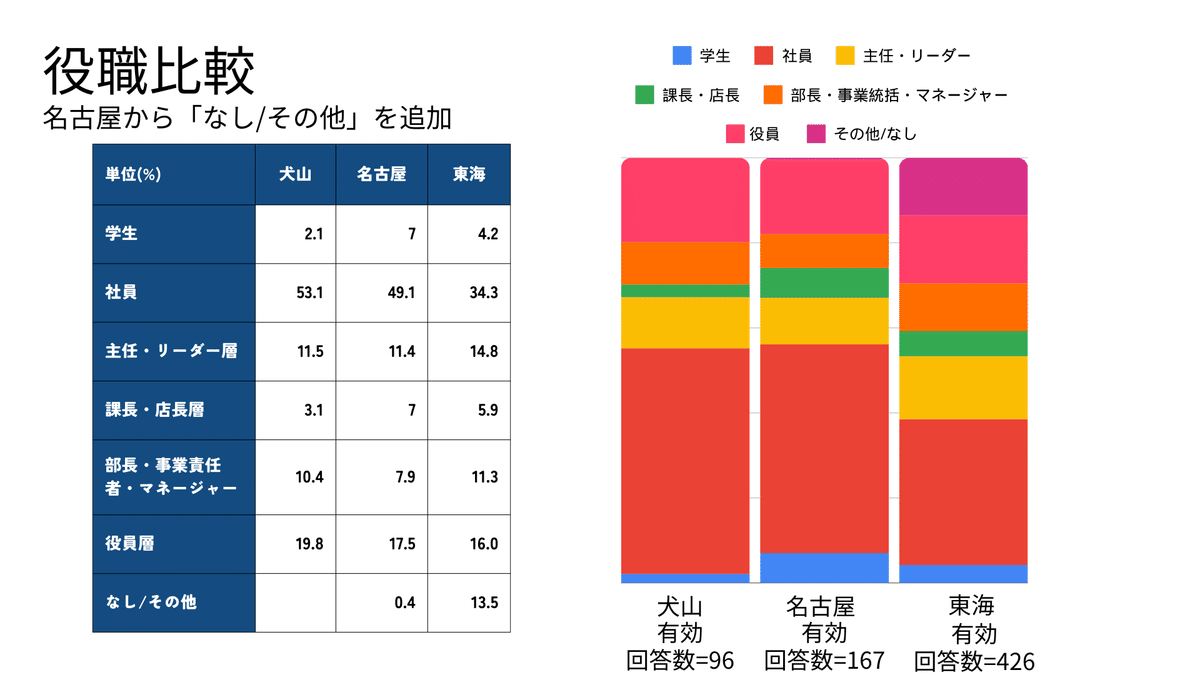

②参加者の役職推移

③参加者の生成AIの使用頻度

生成AIの使用頻度が50%を超えているのは、わかりやすいですが、

記載として、60歳以上の割合が8%を超えてあり、役職として「なし/その他」の割合が13.5%になっています。

社会的背景を考えた際に、60歳以上は、一般的な企業では定年を迎えており、「役職定年」や再雇用のことを考えると役職が「なし/その他」の傾向になることも考えられます。

そのことを考えると、一般的にAIという文脈に対して、縁遠いイメージを持っている年齢層まで、参加していることが、推察されます。

もちろん、「生成AI EXPO」というタイトルになっている分、感度が高い参加者であることは考慮すべき内容ですが、その意味でも「民主化が本格化してきた」と考えることも可能ではないでしょうか?

「新しいことの8割以上が賛成ではない」ことは、「協力者探し」と「参加者集め」で考察

もう一つの「②新しいことを始めた時は、8割以上は賛成状態ではないこと」についても補足させていただきます。

それは、「現地の協力者探し」と「参加者集め」でお伝えできたらと思います。

初めは、市会議員の方々でした。私は地元の犬山の繋がりが比較的浅かった当時、この人たちを頼りました。

「コンセプトは、面白い」という回答をいただきましたが、実務者としては議員の方々では時間がない為、できません。

その上で、力になってくれる可能性がある団体や人々へ、企画書の内容を話し、これが犬山市の為になることを話しました。しかし、回答は「予定があるし、時間がない」「AIなんてわからないし、生成AIは怖い」という内容でした。全く進まない状況にもどかしい気持ちを持っていた時に、当時の青年会議所の方から、アドバイスを受けました。

「現地の協力者を見つけることが本当に一番大変だった」

この内容を話し終えた時に、犬山市長から「犬山市のためになるなら、断る理由がない」と二つ返事を受け、犬山市役所の方から「背景だけで良いなら」という条件付きでEXPOの参加をご了承いただきました。

1週間という短い期間でnoteの記事と発表資料をご確認してくださり、私はGAISで「犬山市公認」という立場の元、発表を行い、同時に「私が、どのように犬山市に対して行動をしたのか」経緯説明のnoteの同タイミング公開、生成AI EXPOの開幕と犬山市長の参加を宣言します。

「身内ノリが社会にインパクトを残した」

政治家の職業について、考えると「住民投票の結果、当選して初めて議員として職に就く」ということです。つまり「人脈」や「ファン」を活かして当選を目指すということです。

そして、比較的新しいことに対して積極的な議員に私自身も訪問しております。

その方たちは、上記のように「人脈」から助けられそうな人をご紹介してくださるのです。その中での人々に断られているのが、この時の状況でした。

こちらのイノベーター理論をご覧いただくとわかるように、市会議員の中でも「イノベーター」や「アーリーアダプター」の人たちが紹介した同じ立ち位置の人たちでも躊躇したのが、当時の状況でした。

そして、その「身内ノリ」に参加してもらった背景は、「犬山市」の参加という自治体のインパクトでした。

新しいチャレンジが拡散できるかどうかは、たった一人の応援者を探すことができることが鍵

この2点で伝えたいことは、累計3000名の参加者があり、「東海だけでなく、全国への影響を広めた」といわれ、「生成AIの民主化」に関わることができた「生成AI EXPO」も簡単には進められなかったということです。

新しい試みは抵抗や混乱がつきものですが、少数でも“本気で応援してくれる”人がいれば大きな展開につながります。その動きを生み出す、一人目でなくとも、サポートできる一人目に自分がなれるかどうかも重要になっていきます。

今回、「データや記事内容を更に深掘りすると、面白いこともわかるかもしれない」ということを皆さんに伝えたくて、記事化してみました。

それこそ、生成AIが生まれた今だからこそ、人間に必要な決まっていないことを決めていくことや、行間を考えてみてほしいと思います。

次回は、いつ頃記載するかわかりませんが、お付き合いくださりありがとうございました!