第4号 大船渡高校在校生と大船渡中学校在校生へのメッセージ

ふるさと、大船渡で生きていく

大船渡インターホテル椿

マネージャー 佐々木陽代

プロフィール

2001年 大船渡北小学校卒業

2004年 大船渡中学校卒業

2007年 大船渡高等学校卒業

2011年 宮城学院女子大学 人間文化学科卒業

卒業後は温泉旅館で修行をしながらホテルオープン準備

2013年9月1日母と大船渡インターホテル椿オープン

3人兄弟の長女として生まれる。

母、祖母、曾祖母が旅館・ホテルを経営。

海まで100メートルもない場所(大船渡町南町)で海を身近に感じながら、高校生まで生活を送る。自分に自信がなく、どこか冷めたような性格で、人前で意見を述べるような積極性はなかった子ども時代。友人と遊ぶ訳でもなく、何がしたいのか分からず、世の中に対して「何でだろう?」というような疑問をいつも感じていたちょっと変わり者だった。

高校時代

高校生になってからはとにかく部活と勉強!

毎日忙しく、「考える」時間がなく、ただ同じような毎日の繰り返し。

模擬試験、部活の強化合宿、練習試合などが忙しく、恋愛もあまりせず、全力を注いだのはクラスマッチかな(笑)。周りに誇れるような学生生活ではなかった。

小学生の頃から小学校の先生になりたいという夢を持っていたが、国立大学への合格は叶わず、ほぼ絶望に近い気持ちでいたが、3月半ばにようやく合格をもらい仙台の大学へ進学する。

大学時代

大学に入学してからはまるで人が変わったかのように軽やかな日々の連続。

自分自身で行動しなければ、何も進まず決まらないということが面白く、「学び」と「発見」の連続で、キャンパスライフはものすごい勢いで広がっていった。良いことも悪いこともすべてが「学び」。一人暮らしを通して確実に世界が広がり、初めて「学ばせてもらえること」に家族への感謝、環境への感謝でいっぱいになった。

祖父の影響で芸術が大好きだった私は絵こそ描けないものの、写真を撮ること、遺跡や美術館、博物館で鑑賞することに夢中で、旅行へ出かけることも多くなった。海外旅行を通して、日本を知る、国内旅行を通して地元の良さを知ることが楽しく、徐々に故郷への思いが強くなっていった。

大学が休みの度に大船渡へ帰ってきては、祖父母と話をすることが楽しく、お茶っこを飲みながら時間を忘れて日々の学びのアウトプットをしていた。家族に共有することが恩返しの一つだったのではないかと思う。

東日本大震災が発生

大学卒業式間近の3月11日、東日本大震災が発生し、仙台市で被災。

家族はそれぞれの地で生活をしていたが皆無事だった。祖母経営のホテル福富は2階天井まで浸水、母経営の旅館海風苑と隣接の自宅は全流出した。当たり前にあったはずの大船渡の風景は一変し、現実を受け止めるのには時間がかかった。

岩手県花巻市の温泉旅館に就職が決まっており、私は日々修行をさせていただきながら、家族みんなでホテルを復旧・再建することに尽力していく。

しかし、「働く」現実はとても厳しく、「どこ出身なの?津波大変だった?家族は?家は?無事だったの?」お客様は心配と同情の入り交じった言葉だったのかもしれないが、毎日数名に同じ受け答えをし、おもてなしをすることがとても苦しかった。

大学での学びと、被災しても働くことができることへの感謝を糧に、前を向いて充実して働いていたつもりだった私にとっては「可哀相」という言葉がとても苦しく、大きなショックだった。「おもてなし」をしていても心ない言葉に傷つく一方で励まされてもきた。震災から約1年8ヶ月、社会人の厳しさを教わる傍ら、母・祖母と協力しながら、2つのホテルをオープンし、大船渡のまちの復旧・復興に携わる仕事に奔走していく。

ホテル、オープン

ホテルをオープンしてからはがむしゃらに働いた。毎日が満室状態で精一杯働いていたが、お客様からは「疲れて帰ってきてるのだから、ちゃんとしてくれよ」というような厳しい言葉の日々。「私だって被災したのに…一生懸命やっているのに…」そんな言葉が出そうになる中、少しずつまちづくりの活動にも興味を持っていく。

子ども時代を送ってきた海のそばの大船渡の暮らしから、ホテル椿は山手へ移転し、自宅も立根町へ移った。ウミネコの鳴き声や海の香り、海風を感じることが減り、「当たり前」にあった環境がとても尊いものだったと気づいた。五年祭のお囃子のリズム、郷土芸能の語りや踊りなど、私たちの身体にはすり込まれていて、暮らす場所は変わっても、魂に刻まれた記憶はなくならないのだと実感した。

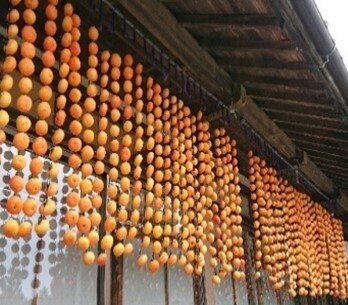

自然豊かな大船渡の景色や文化の素晴らしさを感じ、色んな人に伝えたい、地元に人にも再発見してほしいという思いから、何気ない「当たり前」の風景をカメラに納め、SNSで田舎の良さを発信していくことが趣味となっていく。

今や全国各地が被災地という時代。SNSの情報も多様化し、個人の感情が色濃く表に出るようになった。何を伝えたいのか、何が真実なのか、受け取る側の見極めも難しいご時世。

「いってらっしゃい」「またね」が最後になるかもしれないということを全国各地の災害、祖父母の他界を通して痛感している。発する言葉一つ一つに責任と優しさ、感謝を持ち、強く前を向いて生きていくことが大切だと感じる。

コロナ禍では人との距離が制限され、コミュニケーションも希薄になり孤独になる傾向が浮き彫りとなった。私たちホテル業としても、マスクにより表情が見えず、おもてなしの心をどう伝えたら良いかが難しい課題だった。人との接触を恐れ、いつもならば受け入れられていたことも、拒否されるような寂しさもあった。

「縁」を大切に

私が体験してきたことは本当に多岐にわたり、特に高校を卒業してからの成長が計り知れない。そこにはいつも「人」とのご縁があり、私の力では到底出会うことのできないような方々とのご縁が影響している。奇しくも東日本大震災がその大きなきっかけだったのだが、「心の傷」を起爆剤に大きく「変身」させてきたのは自分自身の「変わりたい、成長したい」というシンプルな思いからだった。

復興支援で大船渡に住み、一緒に課題解決に頭を悩ませてくれた方々、ホテル椿、ホテル福富の再建のため、私たちの思いを引き出してデザイン、形にしてくれた方々、町が元気になるようにとイベント企画や新しい発想を提案する若手の仲間たち、私の周りには本当にキラキラ輝いている人たちがたくさんいる。「今」を精一杯生きることの繰り返しが未来の自分を作っていくということを実感した。大きなことを成し遂げようとしなくても、今できる自分にとってわくわくする決定を一つ一つ積み重ねていくことが大切だと感じる。

この度、舫いの執筆を受けさせていただいたことはとても光栄で、誇らしい。

故郷を離れてもふるさとのことを思い、後輩達へのメッセージを伝え続けるということは「奇跡」だ。この歳になって、郷土愛という言葉の意味を理解できた。後輩の皆さんには、自分の底力を信じて「本当はどうしたいのか」心の声に耳を傾け、自分の人生物語を素晴らしいものにしていってほしい。私はホテル業を通して、帰省する方々をお迎えできるよう、これからも大船渡で生きていく。皆さんが安心して帰ってこれる町を目指して、今後も地域との関わりを強く、前に進んでいく。