『牛首村』『呪怨』で知られる清水崇監督の作家性とは?

日本の映画監督で最も作家性の強い監督の1人である清水崇監督は、『呪怨』(01)シリーズで名実共に日本を代表する映画作家の一人だ。

意外と知られていないことだが、ハリウッドでセルフリメイクした『THE JUON /呪怨』(04)は日本人監督作品で初となる全米興行収入ランキング2週連続1位(初週1位というのは同日公開を見極めて公開日を設定すれば、以外と簡単に取れてしまうが、2週連続1位は大ヒット作品でないと獲得することができない)という前人未到の金字塔を成し遂げている。日本人監督作品2週連続1位という記録は、20年近く経つ今でも破られていない。

そんな清水監督が『孤狼の血』シリーズで知られる敏腕プロデューサーの紀伊宗之氏とタッグを組んで監督した村シリーズ『犬鳴村』(20)『樹海村』(21)に続く第三弾『牛首村』(22)は、シリーズの中でも特に清水監督の作家性が強く反映された作品であった。

それゆえ、彼の映画作品は「怖い」という楽しみ方よりも「作家主義」として見るのも楽しみの一つである。では、清水監督のスタイルとはなんだろうか?彼のフィルモグラフィとともに下記にまとめてみた。

●記憶

清水監督作品のほとんどは記憶に関する物語だ。『呪怨』はある一軒家の呪いに触れてしまった人々の物語(突如訪れる理不尽な暴力)の話だったが、過去の一家惨殺事件の「記憶」が家に足を踏み入れた人々に襲いかかる。『呪怨』の大ヒット以降、清水監督作品はより明確な形で主人公にまつわる記憶の物語にシフトしていったように思う。

『呪怨』シリーズに次ぐ作品として発表された『輪廻』(05)は、優香演じる主人公の前世における殺人事件の呪いが原因として明かされる(劇中で撮影されている映画のタイトルは『記憶』)し、『戦慄迷宮』(09)では理不尽な暴力と見せかけ、主人公らの幼少期に隠された秘密が呪いの原因として明かされていく。また『ラビットホラー』(11)『こどもつかい』(17)はより明確に過去の心的外傷(トラウマ)が全ての原因としてフォーカスされていたし、村シリーズである『犬鳴村』『樹海村』『牛首村』は忘れ去られた子供の頃の記憶に導かれて主人公たちは動き出していく。

●清水監督インタビュー

自分では「また同じ部分を掘り下げてる」感があって、その理由について考えていたら、たぶん<記憶>なんですね。気がついたら、人の記憶にまつわる物語やテーマについて、ホラーだろうが違うジャンルだろうが、僕はやってきている。たぶんそこは自分の中でライフワークなのかも。いま公開している『樹海村』、その前の『犬鳴村』(2000)もそうで。

『戦慄迷宮3D THE SHOCK LABYRINTH』(2009)や『ラビット・ホラー3D』(2011)もそうですね。それこそ『呪怨』も短編の連なりのホラーに見えて、田中要次さんのくだりでは、記憶の話をやっている。僕の中では『呪怨』も記憶の話であり、それは前に住んでいた思いが家に残っていて、記憶の断片が襲い掛かる話ですよね。

清水崇監督の物語話法は彼が敬愛する『デカローグ』に多大な影響を受けていることはよく知られているが、彼の作品のほとんどが記憶にまつわる物語であることは最近になって知られるようになったことである。

実際に彼はポストJホラーの恐怖対象は、潜在的な未知なるものへの恐怖ではないかと語っている。つまり前世、記憶、血縁、トラウマなど、誰も気づいていない「未知なるもの」への恐怖。そうした主題が「記憶」に関する物語の原動力になっているのかもしれない。

Jホラーは怪談的な表現で、恐怖の対象は幽霊。つまり恨みが形になったら怖いというものだ。その先を考えたとき、どういう恐怖になるかというと、たぶん、形がとらえられないもの、未知のものへの恐怖ではないか。それは自分の家族の中にあったり、自分自身の中にあったりする。気づいていない怖さというものがあると思う。

主人公たちは過去の出来事に向き合うことになる。

●異世界への迷い込み

『牛首村』の終盤では、主人公が異世界(牛首村)に迷い込むことになるが、こうした唐突な異世界への迷い込みは清水監督作品に頻繁に見られる。例えば『こどもつかい』で主人公が螺旋階段を降りていくと、そこは異様な世界。色彩でその違いが視覚化され、観客は異世界に迷い込んだことに気づく。

清水監督がダークな『トトロ』を撮りたいと公言してしているように、異世界と現実世界の境界が曖昧で、突然異世界に迷い込んだかのような不思議体験こそ清水ワールドと言えるだろう。こんなダークなファンタジーをホラー映画の中で描く監督が他にいるだろうか。

●はっきり見える幽霊と子供への畏怖

子供への恐怖というものは日本や欧米に関わらず、様々な物語で描かれてきた。しかし清水監督ほど子供を恐怖の対象として描いてきたホラー映画監督はまずいないだろう。『呪怨』から一貫して清水監督は子供を畏怖の対象、或いは無邪気で残酷で、諸悪のルーツとして描いてきた。

もちろん『牛首村』においても、村シリーズの全て登場する男の子によって、この文脈がしっかりと引き継がれているし、呪いのルーツとなるのは幼少期だ。

さらに特徴的なのが、伝統的なぼんやりと画面の隅っこに写っている「心霊写真的な恐怖」を打ち出したJホラーの巨匠たち(鶴田法男監督、中田秀夫監督、黒沢清監督)の手法を意図的に覆すため、あえてはっきりと画面の中央に幽霊を登場させるのが清水監督流。「恐怖と笑いの融合」という独自路線で「笑われてもいいから真正面から幽霊を描く」というスタイルは、時に「怖くない」という誤解(?)を与えるが、このシュールさこそ彼の作品の持ち味なのである。

彼がダークファンタジーを描きたいと常々話しているように、清水監督作品は怖がらせるだけが主ではなく、ファンタジックかつドラマティックで、シュールな笑いに包まれた作品なのだ。

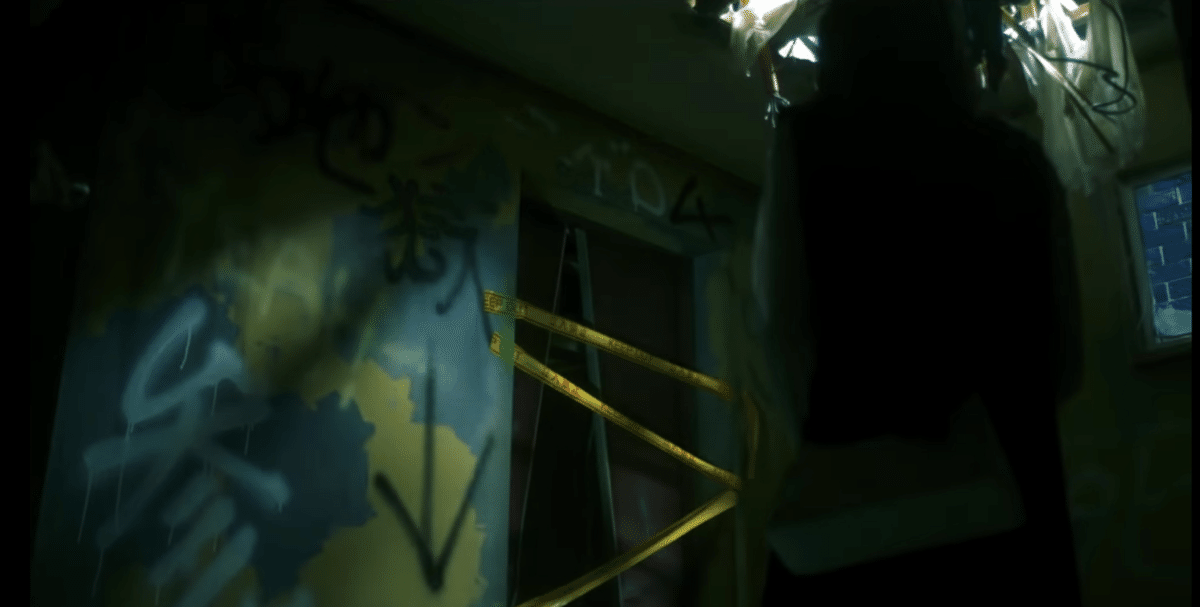

●封印と日本家屋

『呪怨』にはガムテープで封印された押し入れがあった。『犬鳴村』では閉ざされたトンネル。『樹海村』ではコトリバコ。『牛首村』では事件が起きたエレベーターや子供達が捨てられた穴がそれである。テープなど封印に使われる物が「忌々しくて好き」という監督のこだわりが反映されたものではないだろうか。

また日本のどこにでもある一軒家も頻繁に登場する。『リング』の中田秀夫監督が近代的な建造物を好むのに対して、清水監督作品では「村シリーズ」がそうであるように、古びた日本家屋が度々登場する。清水監督が「先祖の遺影が怖い」「階段の暗がりが怖い」と言っているように、清水監督自身が幼少期に体験した恐怖がそのまま映画で描かれていることが多く、彼の映画作品のほとんどにそうした描写が意図的に描かれており、『牛首村』でも寝たきりの祖父母がいる部屋はまさしく清水監督タッチの部屋で、清水監督ファンは「まただ!」と興奮したに違いない。

このように清水崇監督は独自の世界観で突き進む日本映画界でも特異な映画作家の一人である。『ほんとにあった怖い話』『リング』『仄暗い水の底から』といったJホラーの約束事である「心霊写真的な恐怖」を描きながらも独自路線のシュールな「恐怖と笑いの融合」、そして未知なるものへの恐怖とファンタジーが清水監督作品の楽しみ方の一つなのだと思う。これらを前提に見てみると違った作品に見えて来るかもしれない。

【清水崇監督作品 主な長編映画】

富江 re-birth(2001年) - 監督

呪怨(2003年) - 監督・脚本

呪怨2(2003年) - 監督・脚本

稀人(2004年) - 監督

THE JUON/呪怨(2004年) - 監督

輪廻(2005年) - 監督・脚本

呪怨 パンデミック(2006年) - 監督

非女子図鑑(2009年) - 監督

戦慄迷宮3D THE SHOCK LABYRINTH(2009年) - 監督

ラビット・ホラー3D(2011年) - 監督・脚本

魔女の宅急便(2014年) - 監督・脚本

7500(2014年) - 監督

こどもつかい(2017年) - 監督・脚本

犬鳴村(2020年) - 監督・脚本・原案

樹海村(2021年) - 監督・脚本

ホムンクルス(2021年) - 監督・脚本

牛首村(2022年) - 監督・脚本