江戸時代の人間関係の豊かさに触れる01

江戸時代の生活や風習に触れてみたいと、前回の記事で書いた。↓

本屋をうろうろしていたら、こんな本を見つけた。

「新訂 幕末下級武士の絵日記」。現在の埼玉県行田市、忍藩(おしはん)の城下町に住む、下級武士が実際に付けていた絵日記だ。それを現代訳して解説した書籍である。

絵日記の著者

日記をつけていたのは尾崎石城(おざきせきじょう)という男だ。石城は妹と義弟(養子)、姪とともに暮らしている。画才と文才に優れていた人物だったらしい。

石城は藩に私見を述べたために、咎めを受けた。城勤の役職から外され、所有していた土地・100石を没収された。中級武士から下級武士へ降格である。さらに、29歳の若さにして養子をとり、強制隠居させられた。この養子というのが、妹の夫である義弟のことだ。幕末には、このように不寛容で理不尽な処罰が多かったらしい。

そんななかでも石城はとても前向きで、実に楽しげに暮らしている。

身分を超えた交友関係

石城が城から帰ってくることを聞きつけた友人たちが集まる。

石城は交友関係が広く、多くの人に慕われていた。

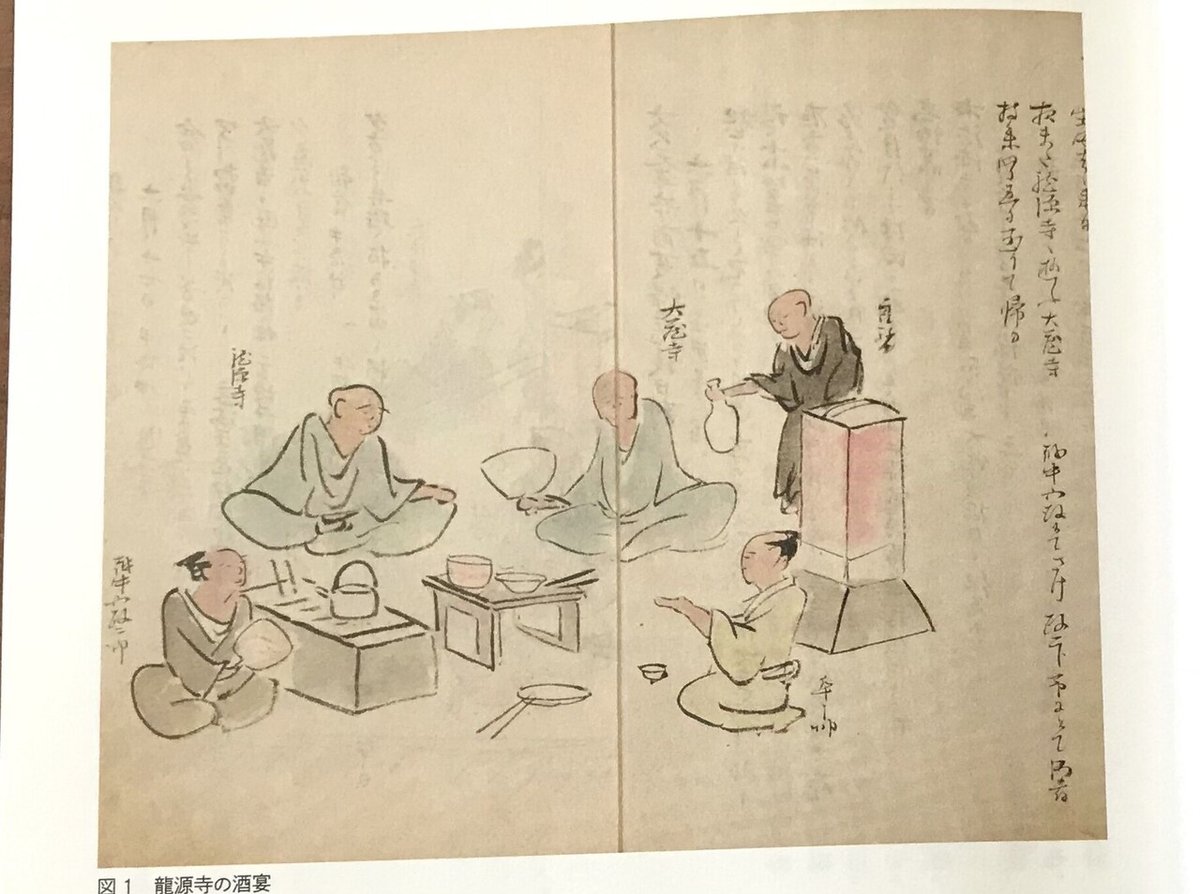

友人は武士、僧侶、町人などさまざま。身分を超えた集まりがあったらしい。

身分の垣根を超えて親交を深めていたのは、石城に限った話ではないらしい。

身分が違うと居住区が違う。それでも、人々はそれぞれの区域を往来し、交友関係を深めていた。居住区の出入りの監視所があったにも関わらず、だ。

下級武士の生活

下級武士は貧しかった。家も狭ければ、収入も少ない。本を貸し借りするとか、こういうのもテレビの時代劇では描かれない。

生活のため、家庭菜園もしていたらしい。

自分よりもさらに貧しい母子家庭を氣にかけてやる石城の助け合い精神、人情が素晴らしい。自分の家の手伝いをさせ、夕食をご馳走している。

母子家庭の客人に対し、普段より少し贅沢な食事を供する石城。愛があるなあ。

学習意欲が旺盛

石城は妹夫婦のもとへ身を寄せていたものの、立派な書斎をあてがわれていた。読書が好きで、さまざまな書籍を読んでいたらしい。

西遊記が好きだったらしい。

寺の和尚は愛嬌たっぷり

仲良くしている、それぞれの寺の和尚がまた生き生きとした姿で登場する。現代よりもずっと、寺と人々の繋がりは強かったらしい。

こんな挿絵がある。和尚のヌード。

遊びに来た和尚が、風呂場はどこかと聞いてるシーンらしい。

この暮らしぶりを見る限り、石城がちっとも日々に退屈していないどころか、実に愉快そうに暮らしている。本当は降格されたことを不服に思っているだろうに。そばにいてくれる人たちがこれだけ大勢いること、気軽に会える友人に恵まれていることが、人生の豊かさを教えてくれてるのだと感じた。

続編はこちら↓