タイヤ脚概論とおっさんの昔話Ver1.1

はじめに

大昔、かわさきロボットにタイヤ脚というジャンルが存在した時代があってな。一部の人はメリット薄いのに妙にルールのギリギリを付くのが性癖だったり、見た目が汁が出るとか目立ちたいとか新技術に挑戦したいとかそれぞれの理由で巷で言うところのタイヤ脚を作っていてな。

一時期ほどガッチガチな規制はなかったので僕らの心の自主規制は「足裏がずっと外側向いていなければ脚です」という一点。

なんなら当日の車検で「アームの動力原は重力です」というガイア理論を味方に付けた機体説明が通用した時代。

完全な円運動をするリンク機構は今となっては珍しくないけれど、ここでいうタイヤ脚ってのはルールで締め出された経緯がある機構。線引が難しいな。ソウルで感じろ。

エポックメイキングな、円運動をそれっぽくルールにねじ込んだ機体が優勝、準優勝したのが2002年の第9回大会。

この2台の決勝戦は、破軍のプロポが電池切れだったけどロッキー5の操縦手が電池交換して試合しましょうと提案して優勝したというとてもタイヤ脚シップに準じた名勝負だったという「噂」を聞いたことがある。この頃のおっさんは予選落ち飲み会決勝当日ふて寝というゴールデンコースなので見てないです。

予選落ちした勢いで酒飲んで、繁華街の一角で服脱ぎだしたら秘密結社桜田門に追われたのはまた別の話。

一個前の大会に、同じ機構でロッキー4いたよねとかそういう余計なツッコミはやめてなー。

21世紀初頭にしてこのクオリティー。新時代だなもう。ROCKY5の公式機体説明が「去年の改良型。タイヤのような脚。今年は誤解の無いようにフレームを透明にして脚の内部まで見せます。」なので、種類は色々あれどタイヤ脚で名称統一しておく。

色々なタイヤ脚がごく一部で超針跋扈したあと規制の波と無言の圧力で数を減らして、おそらくタイヤ脚の一派が最後に公式大会に出場したのが2011年第18回大会。その後に出ていた人がいたらゴメンな。

ここ以後、完全にタイヤ脚(というかゴイル)を抹消しようという宇宙の法則が発動して脚の先端が回転軸の中心を通過しないのは駄目とか確かそいうルールが追加されて命運が尽きた。

尽きたけれど、「回転中心を脚が通過すりゃいいんだろ」という理屈でならもう数年は普通にタイヤ脚作れたんだよな。

じゃぁなんで廃れたのかというと、そりゃ性能がな。制作する人が少ないというのは進歩する歩みが遅い。進歩の遅さは戦力差。

進歩を加速するには制作する人が多ければ多いほどいい。

制作する人を増やすにはどうするか。嘘八百織り交ぜてタイヤ脚の素晴らしさを布教するしかない。

(ごく一部で)一世を風靡した封印されしロストテクノロジーがルールで復活できると聞くと、「超古代文明の遺産が僕のものに?」的な盛り上がりは男の子大好きでしょう?お前が遺産の守護者スプリガンになるんだよ。

そういう邪心でこの記事が書かれているのを心の片隅置きながら先をどうぞ。どうも事実関係がおかしいとか、あったらそれはおっさんの記憶があやふやだからだ。20年前が最盛期だったロストテクノロジーを事細かに覚えているわけがないでしょう。

かわさきロボット「競技大会」なので結果を出さないとならんという気持ちはわかる。が、そこにばかり囚われると素敵なサムシングがこぼれ落ちる。

誰かが嘘でも虚勢でもいいから「これはいいものだ(血涙)」と言わないとあっという間に廃れてしまうご時世。

おっさんがブレード回転ばかり作っていた時も、戦績がいいときは参考にしてくれる人が増える。が、ろくに戦績が残せないと減る。

最近また一瞬ブレード回転増えたけど、微妙だろそれ。勝てないやろ。ツインマクソンのロングロッドに串刺しにされていた大昔を思い出す。なんで1m超の長さの棒で3.5kgの重量が持ち上がるんだよ。

そうじゃないんだな、強いとか弱いじゃないんだよ。魂の問題なんだ。

信じるものは救われる。おっさんも信じていた時代は勝てたからな(くじ運で)。ちなみに疑心暗鬼になったらまったく勝てなくなった(実話)。

一時期マジで消滅仕掛けたのは、おっさんがかわさきロボットに参加しなくなったからだ。誰かが旗を振らないとそんなもんだ。

せっかくルールで復活できるのなら末永く愛されてもらいたい。そりゃ1年2年で二桁年熟成されたリンク機構に追いつけというのは無理かもしれない。

タイヤ脚を愛した人が大昔にいた、ルールの穴と言われようが先人に数多くのチャレンジャーがいた。

せめてこれからタイヤ脚を作ろうとする人たちのために、最低限の無駄な労力は省ける程度の内容を記しておくのが目的。

かわさきロボットというのは人馬一体というけれど、操縦だけじゃないんだよ。本質は図面を書く以前から始まってる。

そういうノスタルジックは事はまた締めに残しておくとして、本題に行こう。

ただ、第六条2項の「脚機構の接地点は、その部位が取り付けられている回転運動部の、回転中心を取り囲む軌跡を描いて動作をしてはならない。」が生存すると話が違ってくるのだけど、そこも踏まえてのネタもあるのでセーフだよ。

ゴイル脚

まずここから説明しておく。恐らく汎用性の高さ一部の人の声の大きさから現状最も有名なタイヤ脚。

汎用性が高い、というのは機体剛性、図面の描きやすさ、生産のしやすさ、整備修理の簡易さのすべてを内包してる。性能は、まぁ、うん。かっこいいよね。

そのうえ場合によっては回転→リンク機構→回転と縦横無尽に変換できるスーパープレイヤーだ。

使いようによっては、ゴイル脚自体を動力伝達の一部にできるんだけどさすがにそこまで必要な事態は宇宙人でも攻めてこないと使い道がな。

ただ、厳密に行くと平行リンクかスライダーリンクの集合体の上にまったく軌跡が円形なわけじゃないのでどこがタイヤ脚なのかとなる。

反逆の心がタイヤ脚の証。みんな好きだろうルールの穴が。そもそも見た目からして「只者じゃないなこいつ」感が出たんだよ当時は。

ゴイル脚の「ゴイル」は『ガーゴイル』のゴイル。そういえば、誰がゴイル脚と名付けたのだろうか。今ならギリ判明しそうなので誰か挙手頼む。

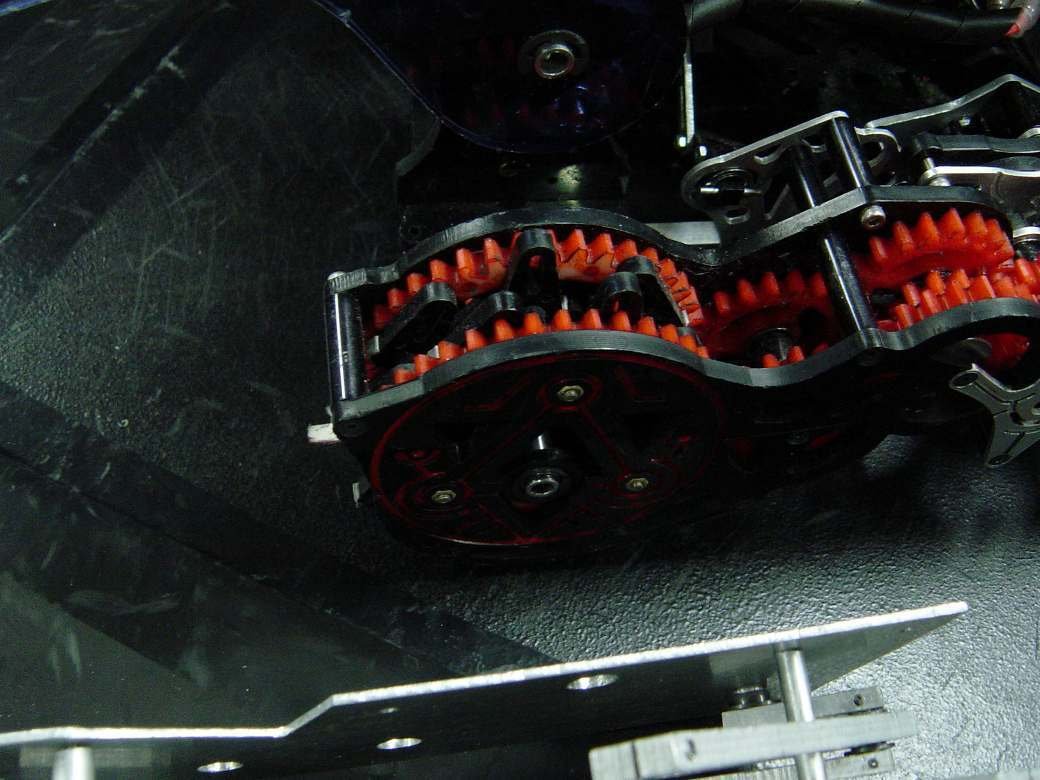

すべてはここから始まる。みよこのビジュアルの美しさ。これも20年前とは思えない。古のレジェンドの機体は支給ギアボックス搭載という萌えポイントがあるので困るが、その話はまた別の機会に。

ガーゴイルに積んであるこの脚が、いわゆるフルスペックのゴイル脚。何がフルスペックなのかというと動力伝達の仕方なんだが、まずゴイル脚の構造説明から始めよう。

説明を始めるにあたって、おっさん周辺では一部の変態の間でしかゴイル脚制作されてなかったので部品の正式名称が存在しないという問題あったんやな。

某SNSで聞いたらシュミットカップリングがそれっぽいということなので、各部の名称を拝借しますね。

側板の側にある板をエンドディスク、真ん中にある板がセンターディスク、足部分はリンク。

これが暫定ゴイル脚正式名称で頼む。異論?作った事のある人からだけ受け付けるわ。

上のゴイル脚のめっちゃ簡単な説明をすると

あと女子部員がいたら早いものがちだからな、おっさんが学生してたときは一番最初に手を付けた人が見事女子部員と結婚して以下略

エンドディスクとセンターディスクの中心がが上下に7mmオフセットしてある。スライダーリンクならクランクに当たる部分がセンターディスクに打ち込んであるピンになる。

スライダー部分になるエンドディスクにピンが打ち込んである円の直径が102mm。クランクにあたる部分のピンが打ち込んである円の直径が106mm。

ディスクが1周すると、その間にクランクの直径が4mmでクランク中心からスライダーの軸までの距離が7mmのスライダーリンクの軌跡を描きながら脚が外周を1周する。

当時だって完全にルール適合だろこれ。どう考えてもスライダーリンク機構。

エンドディスクとセンターディスクのピンが打ち込んである直径を同じにすればか脚の部分がずっと真下を向き続ける並行リンクが回転するようになる。

スライダーリンクか並行リンクか、どっちを回すのがいいのかと永遠の課題なのだけれどもう見た目でいいよ。

おっさんとしてはスライダーリンク、それもセンターディスクとエンドディスクができるだけオフセットしてあってピンが打ち込んである直径が違うほど始祖ガーゴイルに近くなるのでビジュアルがよい。

ガーゴイルと比べると、同じスライダーリンクでも脚っぽさとビジュアルの美しさが違うでしょう?そういうの大事よ。

キレイに機体が水平になることなんてほぼないから並行リンクで常に脚が下向いてたほうがいいのではとか幻想だから。あとそこそこガタとバックラッシあるのでどうせ足先を並行にしても1点しか設置しない疑惑もな。そのあたりは運用経験を増やさないと真実はわからない。

一応ここで注釈しておくけど、この段落ではあくまで「ビジュアルがいい」だから。

このゴイル脚の場合、センターディスクがいわゆるクランクの部分を担当してエンドディスクがスライダーになる部分を担当するけど、逆でも問題はない。デザインと宗教上の理由で決めていいんじゃないかな。

センターディスクが7mmオフセットしてあるのがわかりやすいといいな

ここまでがゴイル脚の基本の基本。

ちなみに動くとこんな感じ。手で回すなよって?電装系とバッテリーを引っ張り出してくるのがめんどくさくてな…

エンドディスクとセンターディスクにピンを打ち込むけど、これディスクが樹脂製ならそう難しい話ではないのだけど、金属のディスクにピンを打ち込むときはピンの種類と穴径を吟味したほうがいい。3tの超々ジュラにキレイに打ち込めてなおかつ抜けない耐力と垂直を出すのはちょっとだけ悩んだ。

そこに打ち込んであるピンは、某エンジンバギーの補修部品。ちょうど当時はエンジンのラジコンをブラシレスコンバージョンするのにハマってたのでな。

ガーゴイルのフルスペックのゴイル脚ってのは何が違うのかというと、エンドディスク2枚とセンターディスク1枚、3枚のディスク全てに動力を伝達してる。

この画像だと、エンドディスク2枚にギアで動力が伝達されてるのがわかると思うけど、脚ユニットの向こう側にもう1列ギアが並んでてセンターディスクに動力を伝達してるんだな。

その写真がないのは塾長が悪い。

3枚のディスクにすべて動力が伝達されてる。これがフルスペックゴイル脚。

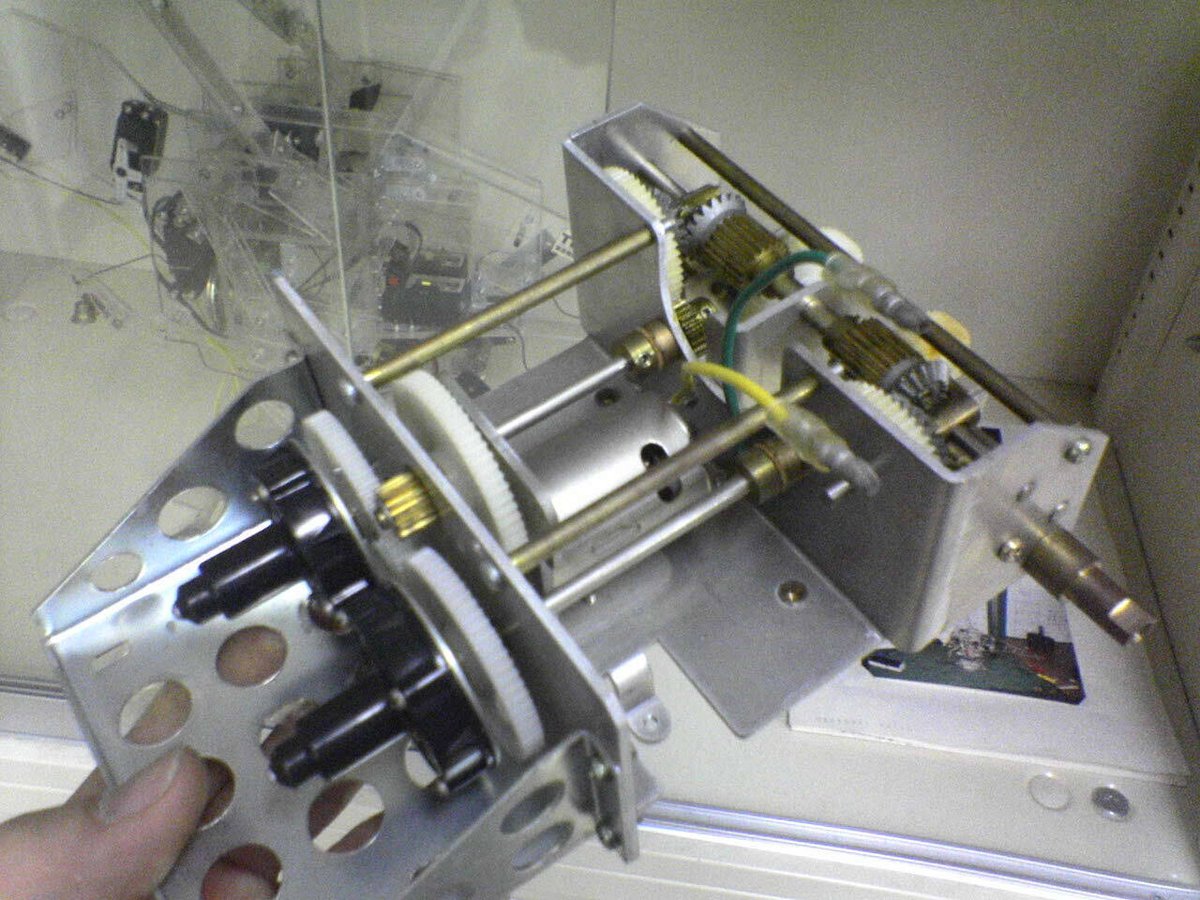

時代がちょっと進むと脚ユニットの内側からセンターディスクに動力を回していたのがユニット内で完結するようになる。

詳細な写真を逸失しててすまんぬ。画像をよく見るとガーゴイルのセンターディスクにはギアがないのにこの子のセンターディスクにはギアがある。

これでゴイル脚は板2枚の内側で完結する様になる。

ちなみにこの機体、フロントのゴイル脚には旋回補助のローラー入ってる。いや変態だろな。

そしてある日、誰かが気がついてしまったんだ。3枚のディスク全てに動力を伝達する必要はないって。エンドディスク2枚に伝達でいいんじゃないか、からどれか1枚でいいじゃないって。こうなるともうめっちゃ簡略されるよね。

上のゴイル脚は両方のエンドディスクにギアが掘ってあるけど、あれは部品を使い回すためだけでそこに動力を伝えようとしたわけじゃない。

ちなみにこいつが動くとこんな感じ。

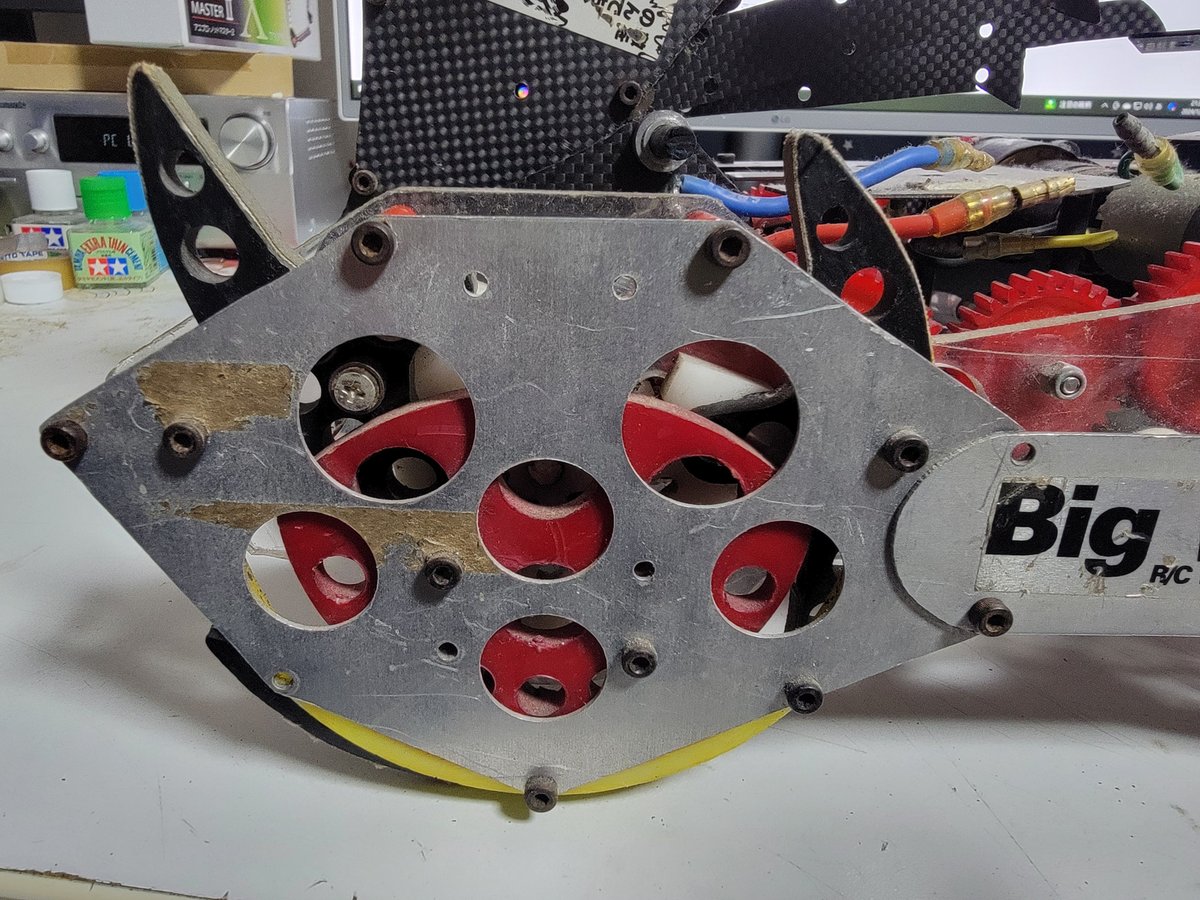

エンドディスクの片方なくして、1層ゴイルのこれが当時の簡略化の局地。

これでも当時のKHK杯で優勝できたから時代だな。

ギアを兼ねたエンドディスクと、エンドディスクと化したセンターディスクは両方とも3点のベアリングで支持してある。片方は軸通して支持でもよかったのだけど。

ゴイル脚はぱっと見た感じ、CNCないと作れないみたいなオーラ出てるけどバンドソーとボール盤で作れる優しい子。

クオリティーと性能は直結しないから大丈夫。これで性能が駄目なのかといえば、仕上がりの云々よりも足先のゴムのほうがよほど差を生む。

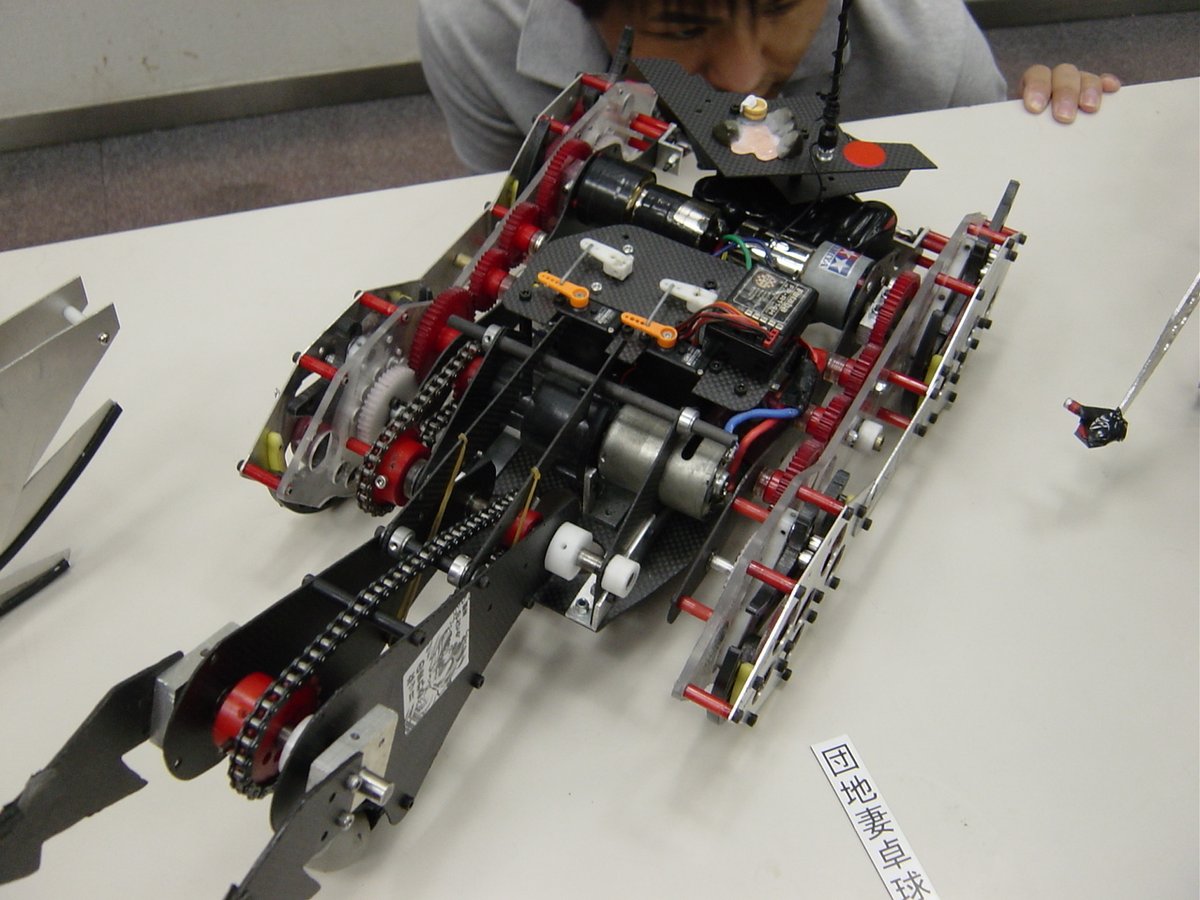

そしてつかの間のゴイル脚最盛期。

で、ゴイルとタイヤ脚を語るうえで一応触れておかねばならいのがかわさきロボット史上初のB予選。2006年第13回大会。今は機体審査会だっけ?

予選突破上位4チームのうち3チームがタイヤ脚。そりゃぁ嫌われてるから仕方ない。

神楽がいわゆるカズラ脚というか観覧車脚(詳細後述)、燐と団地妻がゴイル。

一番手抜き構造の1層ゴイル脚の団地妻がポールポジション3秒台。

床がカーペットの上にゴム敷なのでゴイルの泣き所の超振動グランセイザーが緩和されるとはいえ、実は2層にする意味は無いのではという疑惑。

ただそれをきちんと検証する前に時代は終わった。

そういえばこの燐もエンド・センターディスク全動力伝達世代か。

大昔過ぎてそろそろ記憶が…

おっさん、ポールポジションでB予選突破したのに予選初戦の相手がカトレだったの忘れないですよ。

初代B予選の他の機体一部。こっちにもタイヤ脚がちょいちょいいるなぁ。動きでなんとなくお前タイヤ脚だろというのがわかる。激レアなのはROCKY8が動いてる映像が入ってることだな。ROCKY8自体の話は次の章でちょっとだけ出てくるはず…

ちょっとだけ趣味の話

おっさんが一番好みな乗り味だったゴイル脚。そこそこの口径のゴイルユニットに、後輪側に旋回用ローラー搭載という変態だ。押し合い?安定性?そういうのはロマンの前に沈黙する。

おっさんはブレード回転と展開アームのせいでロマンとは縁のない機体ばかりだったからな。

せっかくなので、試合動画を一つくらい貼っておく。

もう疲れてきたから、ゴイル脚の究極というか、令和に復活するにはどうあるべきかの持論。

ここまでは構造の話だけど実際のゴイル脚は脚が連続で接地する構造を見ればわかる通り、言うほど性能が良くない。言うほどのレベルじゃないな、現状の脚ユニットと比べたらギャグレベルに程度が低い。浪漫枠で終わってしまう。

ガーっという音とともに、操作してると独特の浮遊感というかホバー感というか、どうにも落ち着かない挙動するんだな。

ツボに入れば進む気がするけど、ツボを外すとまったく進まない。しかも登らない。これは全部超振動が原因なのだけど。

ゴイル脚が存在した時代、今と何が一番違ったのかは足先のゴム、脚ユニットのグリップがまるで今とは違った。

恐らく一番性能が良かったのは板の脚に溝ゴムはめる形式の足先じゃないかな。

当時はこの小さい脚一つづつに薄いゴムを貼るだけで良かったし、それでまぁ戦えたし、その先に行く前にルールで進化が止まった。

カーペットの上で走らせると性能いいって話。これを足先に貼り付けるゴムで再現すれば恐らく一線級とは言わずにとりあえずは二線級の性能になるんだ。十分なグリップと、超振動を緩和できるゴムを実装するのが令和に復活するには最低限必要。

あんなマイクロな足先にそれは無理だろ。でも大昔の先人はなにかしらそれっぽい構造考えていてくれたもので。

大昔の情報がインターネッツに残っていて命拾いしたぜ。

京商モンスター550という響きだけで濡れる。しかも2連装。大昔は本当に最高だった。

ブラシモーター最盛期には775モーター搭載の回転アームいたな。

脱線しまくったぜ。

エンドディスクとセンターディスクを上下にオフセットするのではなくて、前後にオフセットして並行リンク。これで接地面積を稼いでゴムを貼り付ける面積を稼ぐ。オフセットの距離がえぐいな。

その手があったな、と当時は思ったけど今見るとこれも薄いゴムを張ってるだけなのが惜しい。それとて当時はそこまでの発想と技術がなかったので仕方ない。

歴史と同じで、現在の価値観で過去を断じても意味がない。

ユニットの直径をいくつにするか、1層にするか2層にするか。エンドディスクとセンターディスクのオフセットの距離と方向。そこにどうやって優秀なゴムを貼り付けるか。グリップ、それ以上に衝撃吸収に優れたやつを。

大昔はゴイル脚の機構を確立するだけで時代が終わってしまった感があるので、これを現在のレベルの戦闘に通用するレベルに引き上げるのが令和の使命。

脚ゴムはな、タイヤ脚全般に使えるかと施策したイチモツがあるのだけどそれは最終章の話。最終章までたどり着ければ…だけど。

脚の先端が回転軸の中心を通過しろ、というルールが生きてるとゴイルは即死するのだけど、それを回避するタイヤ脚も当然あるわけで。

続く。

完全な蛇足な話

ゴイル脚に頭を焼かれると、なんでもかんでもゴイルっぽくしたくなる時期があるもので。

完全にゴイル脚風味。こういうのを重量の無駄、という。貴重なBRAVEの重量が…これとてゴムを張ってあるだけなので、車輪とはいえラジコン用タイヤを流用した足回りには性能が遠く及ばなかった。勝つべきところではきっちり勝った子なので結果オーライだけれど。

ゴイル脚もこれと同じ。ギア比と径をあわせてしまえば大抵のユニットと組み合わせできる。まあ他のタイヤ脚でもできるのだろうけれど、ゴイル脚の場合は超振動駆動で多少細かい事はチャラにできるメリットがある。

話が脱線しまくったところで、次に続く

ROCKY5と4(異形歯車タイヤ脚)

伝説。同じ構造を採用した機体がほぼ現れたかったという事実が他の追随を許さない。

終了!理解してても人に説明する能力がない!と思っていたけどインターネットの集合叡智には神がいらっしゃった。

フレーム無くしてみたけど、余計分かりにくいか?

— LiTeX (@suteadd3011) November 17, 2024

fusionのモーションスタディーってもっとゆっくりできないのかな#かわロボ pic.twitter.com/cI1nptG4XV

ロッキーとかいうオーパーツ

— LiTeX (@suteadd3011) November 17, 2024

これが20年前の技術とか#かわロボ pic.twitter.com/p2GBap7hJG

図面を書けばわかるんだが、資料通りだと上下スライドピンとピニオンの奥のガイドローラーだけで脚を支持する感じになる。ガイドローラーの溝は貫通させてあっち側から挟み込むようにしたほうが賢いかもしれない。

あとはスライドピンを太くするとか。

あとはもうギャラリーでお楽しみください

ギアボックスから増速したギアから脚ユニットにつながるギアの次、ギアが3連になってるところ。

ここトルクリミッターとういか他板式クラッチというか摩擦式動力伝達装置になってて側板の穴から締め付けると効きを調節できるんだな。すげぇところに仕込んでやがるのでタイヤもとい脚が個別にロックしても片方丸々動力がカットされるってことがない。

おっさん勢はこれ見て濡れるんや。かわさきロボット競技大会ってのは、ロボを作る前に支給ギアボックスを飼いならさないと即死する競技だった。なんであんな軸の支持方法してる極小モジュールの真鍮ギアで380モーターを200:1まで減速してしまうん。脚機構のロックイコールギア丸坊主。

支給ボックスが死んでも、ギアボックスの改造厳禁だったからギアを入れ替えることもできん。

しゃーないのでダミーチームを複数申し込んで学生枠10000円で予備のギアボックスとスピコンとプロポを手に入れるというおっと、誰か来たみたいなのでここで終わりにしますね。

支給ギアボックスはどこの家にも1個はあるのが当然だから、その前の第3回大会まで使われた、キングタイガーギアボックスをレジェンドにあやかって写真載せておこう。

すごい脱線したぜ。そういうわけでおしまい。

観覧車脚?カズラ脚?脚(と制作者が言い張る物体)の動きをガイド掘ったり何かで拘束したりして円軌道を描くタイヤ脚全般

名称に困るのでカズラ脚でいいかー。破軍Xもこの雑に分けるとタイプなんだけど、もう昔の話しすぎて技術体系がどう行き来したのかなんてわからん。

現状のルールでも規則を突破できそうで、なおかつ性能向上の余地が一番あるんじゃないかという夢の機構。むしろなんで「回転中心を脚が通過しろよ」という一文を突破できるのに誰もやらなかったのか不思議。

もしも禁車輪時代にだれかやってたらすまんぬ。

ちょろっと見ただけで汁が出るこの脚ユニットの薄さ。僕らは性能がいいと勘違いをしてどんな贅肉を振り回して生きてきたのか。当然のように4WS。

ゴイルと違って完全に1層で成立する脚ユニット。次世代をリードするならこの方式のユニットが一番だと思うんだよな。

カズラ脚もボール盤とバンドソーで作れる。ただ、ゴイルと違ってガイドとかの精度がガタに直結するのでちょっと難易度が高い。

とりあえず我が家に現存してるふるーいやつで初歩的な解説をしておく。

カズラ脚を実装するなら、これが簡略化としては極地。

ただ、これでも役目は果たすので機構を説明するには十分や。

はい、動かすとこういう感じです。

脚についてるベアリングを円形のガイドに通すだけ。こいつは手抜きと簡略化の鬼なので軌跡の上半分はスペーサーに脚をぶつけて反転させてるけど、これでも役目を果たしてしまうから困る。

今の時代だと何でも削れたりプリントできたりするから、反転する部分までガイドで誘導したほうがスマートかな。

んが、ガイドを彫り込まないこの方法だと反転側のガイドの分構造物の大きさが減るというメリットがある。これは重量と機体規模の削減に繋がるので、あながち馬鹿にできない。

というか、別にこれで役目を果たすなら無駄に手間をかけなくてもいいのではと思ってしまうわけでな…

この子が言うほど性能が良くないのは、足幅が狭くて脚先端のゴムがウンコで、ガタがひどいので脚の先端で接地する時に機体が沈み込むからやな。機構が根本から悪いわけではない。

脚についてるカムフォロア代わりのベアリング。2つのベアリングの距離が近すぎると、距離が離れている構造に比べて同じクリアランスで溝を掘ったりガイドを作ったりしても脚のガタがでかくなる。同じガタでもベアリングから足先までの距離が長いとガタが増える理屈。5個も6個も脚がぶら下がってるなら一つあたり小さいのでいいのだけど、3本とかだと馬鹿にならない。

できるだけ2つのベアリングの距離は離したほうがいい。まぁ脚がいっぱいぶら下がってれば気にならないのだけど。

ただ、3本脚でベアリング間の距離を離しすぎると、ガイドの規模が大きくなるのでそれはそれで重量と機体規模が…という。

ただ第六条2項の足先が回転中心を云々、のルールが健在だと3本が限界じゃないかなーという気がするのでその時だけ心の片隅に留めておいて。

勝負はどれだけ薄くするかだから、ガイドを内側外側どっち側に付けるかとか脚の保持方法はどうするかとか色々あるけどチャレンジする人が増えればそのうち収斂するだろな。

んが、脚自体の厚さは10mm以上確保したほうがいい。

この方式、脚の反転を一回転のうち短い角度の範囲でやろうとするとモーメントが馬鹿にならない。なるべく緩やかに反転させるとか、反転動作を行う角度を多めに取るとかしたほうが後で幸せになれる。

まぁこの問題は有効な解決策があるのだけどそれはあえて秘密にしておこう。ぶっちゃけ気にしなければ気にならない問題でもある。

過去に存在したわかりやすい機体を一部抜粋

一番外側に観覧車構造で内側にガイド。タイヤっぽいオーラを醸し出すならこれが一番絵になる。凝視すればガイドの溝の構造が見えるやろ。

自分で作るなら結局数回は試作する羽目になるだろうから雰囲気だけわかってくれれば。

下半分が円運動する用、上半分が脚反転する用。

ガイドが外側、観覧車構造は内側。ここまでガッチガチに隙間を塞ぐと外部からモノが刺さらない(気がする)。まぁ脚ユニット以外はどうするんだよってなるんだけど。

この子は観覧車が6個か5個ぶらさがってるんだっけな。1つあたりの脚のサイズとしてはこの手の脚ユニットでは最小のハズ。

足はゴム張りじゃなくてギザギザが刻んであったっけ。ゴム無しはまずいですよ、ロボもセッ以下略も。いや、セッ以下略は無くても以下略。

ROCKY8と同じような感じか。この手の配置になると俄然タイヤっぽいのが最高。

上がっていったベアリングの一個目が最初の突起部に入ると、強制反転されて2個目の突起にカムフォロアが引っかかってサイド反転して出ていってまた足先が接地動作に入る。写真見ればなんとなくわかるかな。

そしておっさんレジェンド枠の破軍X。

大体のカズラ脚はカムフォロア代わりにベアリング2個ずつ付いてるけど、これはちょっと役割が違う。そもそもベアリングじゃないな破軍の場合は。

どういう動きするかは想像付くかな。下側のカムフォロアモドキがD型のガイドの円運動部分を通過してるときは上側のカムフォロアモドキがスライド部分の一番下に来てクランク運動に合わせて脚が円運動する。反転動作するときはDの直線部分を下のほうのカムフォロアモドキが移動しながら上のほうがスライド部分を上に移動してから下に移動してまた円運動に入る。

構造上、どうしても2層必要になってしまうけれど第六条2項の回転中心云々のルールは回避できる。

(10年前のおっさんが考えた)究極のタイヤ脚へ

当時(十数年前)ラジコンをやったりBRAVEやったりすると、円運動をしただけではタイヤとの絶望的な性能差があるのを痛感するわけで。

BRAVEの機体をちょろっと紹介したときにも書いたけど、円運動してるだけではタイヤにならんのだ。イメージとしてはゴム貼っただけだとパンクした自転車で走ってるようなものだからな。

サスペンションを積めばいいのかというと、それでもまだ違う。もっとこうミクロな次元で振動なり衝撃を緩和できないとタイヤと同列には並べない。

同じく十数年前、某氏が金型で専用の足先を作ったというのがあってな。

これならゴムをタイヤに見立てて構造的に意味をもたせればタイヤと同じような役割できるんじゃないかなと。悪く言うとパクリ、よく言えばインスパイア。

でゴイル殺しの第六条2項があったのでそいつを回避できるカズラ脚の観覧車あたり3ユニットを採用して構造検討用に試作したおっさんの最後のタイヤ脚がこれ。たしか2014年。10年前かよ。加齢が進むとちょっと前が10年前になるから困りますね。

完全に構造検討用の試作で終わったのだけど、これをきちんと完成させてたら楽しかったろうなぁって今になって思う。10年前の時点でこれを実戦投入できて、ルールで殺されなければ絶対流行ったと思うんだよな。

ただこれで目指すところの要素技術は成立するのがわかったので、あとは本人のやる気次第で次世代のタイヤ脚を投入できるのは確認できた。

最終的にはガイドは内側、観覧車構造は外側に持ってきて側板が回るようににするお約束構造が目標だった。

金型起こしてゴム部品を量産する金はないのと、試作を繰り返したいという理由があったので足先のゴムパーツは切削加工。単なる円でもよかったのだけど足先の形状が意味もなくギアになってるのは、せっかく切削するのだからどれくらい削れるのかという試し。

普通に切削できたので、これでゴム部品を好き勝手な形にできることはわかった。

切削の条件はφ2のエンドミルでジュラコン削るときと同じ設定だったけど、まぁそれとて環境によって違うから参考にならんな。

極端な話、ゴムにこんな構造を彫り込んで衝撃吸収と変形によるグリップ向上を狙うとかできちゃうわけで、軌跡と見た目だけじゃなくて機能的にも空気が入ったタイヤと同じところをねらえるんじゃないかなとニヤニヤしてた。

試作段階ではネジ+接着で考えていたのだけど、こうまで切削がうまくいくなら段差付けずにネジも使わず、足パーツとゴムを嵌めあわせて接着とかできるなぁと。

で、エアレスタイヤみたいに接地部分裏にショック吸収用に溝を彫り込めば名実ともにタイヤだわ。あとは障害物の角に引っかかるかどうかを期待して、先端を円にするか凸凹を設けるかだな。

ちなみに切削に使ったゴムはモノタロウで売ってるクロロプレンゴムの硬度60のゴムシート。硬度はもう少し低くてもいい気がするなぁ。おっさんが買ったゴムシートのアドレスだけ貼り付けておく。

https://www.monotaro.com/p/3584/5905/

https://www.monotaro.com/p/0705/7951/

これと同じような芸を、ゴイル脚にも適用すれば化けると思うのだけどおっさんはもうそれをやる気力も若さも設備もない。ただ、ゴムを張りましたという次元ではどうにもこうにもな未来が見える。

ついでに言うと、ブレードでもシールドでも回転系列のアームの先端に切削したゴムパーツを嵌めるというのはありだと思うんだよ。マジで。誰か試しにやってみてくれんかな。

ゴムを切削で好きな形にできるのはわかったので一度試してみたいんだよ。

カムフォロア代わりのベアリングの間隔はもっと広げたほうがいい。このサイズの脚でこの間隔はガタ、というか脚の先端が設置したときの沈み込みが大きすぎる。大事なことなのでもう一度言っておきます。

タイヤ脚全般の欠点、というか特性として進む進まないがすっごいデジタルなんだよな。これは脚ユニットのレイヤーが少ないのもあるかもしれない。

普通にヘッケンで組んでる機体だと、ちょっと障害物にハマったりしても動かしてると抜けたりするけど、タイヤ脚は一度ハマるとマジで動かない感。

これを克服するのにどうしてたかというと、脚以外の回転部分を有効に使うとかいうクソみたいな解決方法がな・・・

まぁこれは普通の機体でもやってるからいいんだけどさ。

ただ、この進む進まないデジタル問題は当時の極小で薄い足先にゴム貼っただけとかいう貧弱な設計に起因するところが結構あると思うのでグリップを最優先に考えれば結果は違うと思う。兎にも角にも、タイヤ脚を復活させるならグリップを増やさないとお話にならない。

タイヤ脚のメリットは何かって、脚ユニットの幅を薄くできることが第一。とはいえナニも考えずに要素を積み重ねていくと幅が増えて言うほどメリットが見いだせないので注意だな。

でも脚の幅はきちんと確保しよう。先人のように6mmとかは駄目です。

まとめ、のようなもの

マッハの駆け足でタイヤ脚の解説終了。

もちろんここで紹介しきれない機体も構造も多々あるのだけど、拾える資料とおっさんの記憶とやる気ではこのあたりが限界だ。

「タイヤ脚」という区分に入るのは、軌跡が完全に円形というだけではなくて微妙にルールに反逆してそうな怪しい感じがあるのが大切なところ。

そして構成によっては既存の脚ユニットを遥かに凌ぐ脚ユニットの薄さを達成できることだ。

とくに回転アーム系列にはでかいんじゃないかな。脚ユニットの幅が20mmとか25mmまで薄くできれば純粋に攻撃範囲広がるし、敵機体と浅い角度で会敵しても有効打が入る。これはマジで効く。ロッド?横回転?おっさんの専門外です。

どうにも既存の脚ユニットに性能的に追いつけなかったとしても、後ろ側は既存の脚ユニット、前側は幅を抑えたタイヤ脚とかハイブリッドな構造でも戦略の幅が広がると思うんだよな。

攻撃するにあたって前側の脚ユニットの幅は完全に邪魔なん。

自分の図面を開いて、脚ユニットが半分以下の薄さになったら夢を詰め込む範囲がめっちゃ増えるやん。

おっさんはもう十数年現役から離れてるので最近のトレンドはさっぱり。

ただロストテクノロジーになったタイヤ脚だけはそれとなく覚えているので事実陳列罪だけしておく。

回転中心云々のルールが生き続けたとしても、3本カズラ脚と足幅増やして径をちょっと落としたROCKY脚あたりは最前線でイケる性能出せそうなきがするんだよなぁ。

もちろん第六条2項が消滅すればなんでもありになるのだけど。

タイヤ脚は性能を突き詰める前にシャットダウンされてしまった、完全なロストテクノロジー。駆け足とはいえ古の遺産について知ってしまうと作ってみたくなる人がきっといるはず。

タイヤ脚が消えてからの十数年と、その間に進歩した技術を合わせれば当時なし得なかった次元までタイヤ脚を昇華できると思うんだな。

おっさんはもうその気力が無い。無いので後続の挑戦者が無用な寄り道をしなくて済むように、機構的な面と運用の面の両方をなるべく記したつもりなのであとは頼んだ。

本当はタイヤ脚総集編にしたかったところだけど、散逸した資料が多すぎて情報量的にはとても少なくなってしまってすまぬぅ。

おっさんの口車に乗せられて、何人の人間がタイヤ脚沼に踏み入るかに未来がかかってるのでみんながんばれ。