ベートーヴェンはミサ曲ハ長調で何を描いたのか。

ベートーヴェンのハ長調ミサは、晩年に書いたミサ・ソレムニスと比べ、演奏時間は短く、歌も楽器のほうも演奏が容易である。また、音調も柔和で、ミサ・ソレムニスよりもはるかにとっつきやすい名曲なのだが、それが故に評価が不当に低いようにも思える。

しかし、私はハ長調ミサが大好きである。例えば、最後の最後で、最初の最初であるKyrieの音楽が回帰するところがしびれる。歌詞が違う(Dona nobis pacem)だから完全に同じではないのだけれど、キリエの音型が、最後の最後でフルートによって奏されるとき、ああ、これは『平和をお与えください、主よ』ということなんだなと実感出来る。

『平和をお与えください』で終わるのではなく、『主よ』と、静かに、呼びかけているのだろう、天に向かって呟くように。

さて、ベートーヴェンは、勿論の事、KyrieとDona nobis pacemの間で沢山の音楽を盛り込んでいる。その中からいくつかご紹介したい。この曲の魅力を知っていただけたら幸いです。

Kyrie

キリエはバスのアカペラで始まります。しかも静かに始まるので、始まったことに気が付かない可能性もありますので、音源を聞く際にはご注意ください。この導入がキリエ全体の厳かな性格を決定的にしています。

そして早速私が上述したキリエ音型がソプラノとアルトによって歌われます。

タータタターのリズムで完全4度上昇しています。

Kyrieは、主よ、という意味で、呼びかけとなっています。

さて、Kyrieの歌詞はとても少ない。

Kyrie eleison. 主よ、あわれんでください。

Christe eleison. キリストよ、あわれんでください。

Kyrie eleison. 主よ、あわれんでください。

これしかないのですが、ベートーヴェンはeleisonを沢山反復します。Kyrie eleison, eleison, eleisonみたいに。あわれんでください、あわれんでくださいと何度も言うわけです。そのたびに主よとは言わないわけですね。その分切迫感がありそうにも思いますが、最初に書いたように、厳かさから逸脱することはなく、そこに神に対する信頼が根底にあることを感じさせます。

もうひとつ、その信頼感を感じさせる要因として、ソプラノソロの最初の登場(15小節から)を上げておきます。ここでソプラノは、Kyrieと3回繰り返した後にeleisonを1回だけ歌います。

これはSanctusと同じ形です。すなわち、Sanctus, Sanctus, Sanctusと3回言ったのちにセンテンスの残りを言う形です。

Sanctus(聖なるかな)という歌詞の3回強調と同じパターンによってKyrie(主よ)という呼びかけが、単なる呼びかけではなく、賛美となっているのです。これにより、『主よ』の部分が、センテンスの一部ではなく、単独での呼びかけとして強く印象に残ります。そのため、Kyrieにまつわる音型を聴取者は無意識のうちに意識するようになり、冒頭のタータタター+上昇音型に対して特別の意味を感じるようになります。それは楽章の最後クラリネットとオーボエそしてホルンが繰り返し演奏することによって確実なものになるのです。

Gloria

グローリアは神への賛美から始まります。ベートーヴェンも気合十分?華々しい音楽が135小節の間続きます。

4小節の接続部分を経て、『憐れんでください』の部分に入ると雰囲気は一変し、シリアスになります。キリエにおいては厳かに歌われた哀願がここではよりシリアスに響きます。アルトの訴えに合唱が『憐れんでください』と後押し。しかしソリスト4人が交互に歌いだし『私達の願いを聞き届けてください』と歌うとき、そこにはそこはかとない希望を感じさせてくれます。それを、ややのんきな感じのクラリネットやファゴットのソロが後押しします。しかし、そんな希望なんぞまるで信じられないと言わんばかりに合唱は悲壮感溢れる調子で再び歌いだします。この時拡大されたキリエ音型がmiserereの言葉に当てられています。上手いなぁベートーヴェン。この後ほどなく音楽は神への賛美へと戻るので、大変華やかになるのですが、その直前に木管によって奏される跳躍音型が印象に残ります。

この音型、何を意味するのだろうか??

希望に向かうみたいな意味???と思っていたのですが、

これが再度現れるのはなんとDona nobis pacemなんです。

歌詞が当てられることはないのですが。というわけでここではPacem音型つまり平和音型と呼びます。平和音型を合図にGloriaは華々しく終わります。

Credo

クレドはミサのなかでもっともストーリー性がある楽章です。クレドというのは信条告白を意味しています。キリストが殺されたのち、復活するという、人間では不可能なことを信じるわけですから、それはそれは力強く話を展開します。

音楽も非常に劇場型で、群集劇のように展開する部分が多いです。例えば、主は、神から生まれた神、光から生まれた光、真の神から生まれた真の神のくだりは、以下のように歌われます。

神から生まれた神(テノール)

光から生まれた光(アルト)

神から生まれた神(ソプラノ)

光から生まれた光(バス)

真の神から生まれた真の神(全員)

という形です。

ベートーヴェンは歌詞に反応して細かく雰囲気を変えていきますので、歌詞を見ながら聞くと面白いのですが、ここでは、Descendit(降りてこられた)について言及します。

私達人間を救うために天から『降りてこれらた』の部分に当てられた音型は下降跳躍音型になっています。

この後歌詞はマリアから肉体を授けれたに続きのですが、

それを歌いだす直前にクラリネットによって奏される囲う音型は正に天井から降りてくる魂を表現しているようです。

これが終わるとCrucifixus、キリストが十字架にかけられて一旦死ぬシーンになります。ここでベートーヴェンはオフビートにひたすらアクセントをつけ、不安定で悲痛な叫びを演出します。そして復活へ。

ここではascendit(天に上る)をどのようにベートーヴェンが表現したのか見てみましょう。

そうです、『天に昇る』で1オクターブ以上一気に昇ります。

このあとはグローリアと同じく音楽は華やかになり終わりまで翔けていきます。それはそうですよね、キリストが復活したんですから。

Sanctus

サンクトゥス(聖なるかな)で一番重要なのは、『万軍の主である神は』の部分です。現在キリスト教のイメージは愛の宗教であり、全てを赦す無限の寛容性に象徴されているように思いますが、イエスが父と呼ぶ神は、万軍の主なのです。それは、いずれこの世の を炎によって焼き尽くし、自分に従わない者は問答無用で地獄行きという、とんでもなく怖い存在として君臨する神のことを意味しています。怖い神、恐ろしい神、軍隊によって象徴されることが可能な神というのは、重要な視点だと思います。それは、恐らくミサ・ソレムニスのDona nobis pacemを理解するヒントではないかと思います。

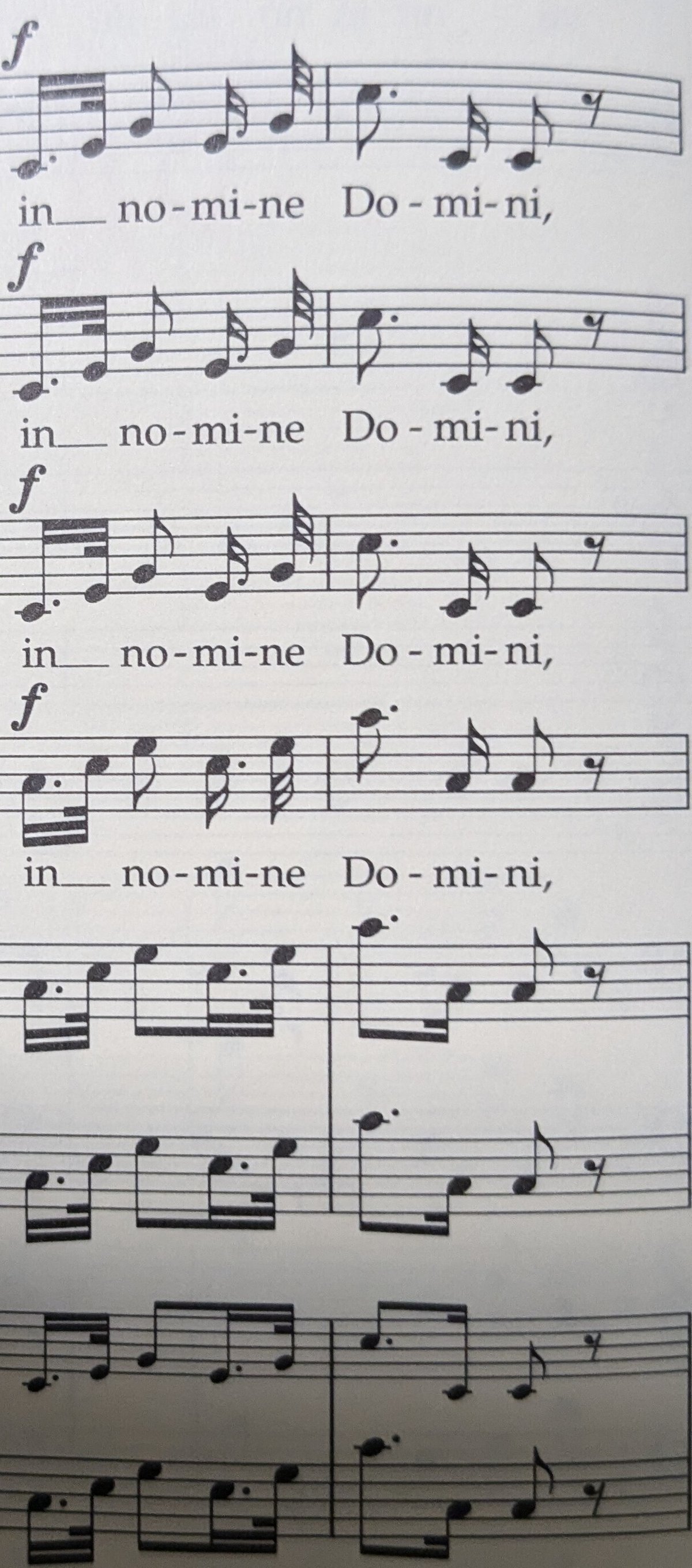

ベートーヴェンは写真のような音型を使い、軍隊を表現しています。

また、Benedictusに入りin nomine Domini(主のもとに)の部分においてはファンファーレの音型が用いられています。これも、サンクトゥスの軍隊表現の延長線上にあると考えることが可能でしょう。

Benedictusについてはもうひとつだけお話します。

それはテンポ指示です。Allegretto ma non troppoの2/4。ベネディクトゥスは往々にして美しい音楽が当てられるため、テンポは遅く設定されがちですが、ここでは、Allegrettoの指定であるため、出来るだけ流れるようなテンポが求められていることを認識すべきでしょう。アンダンテなテンポであれば、ma non troppoの解釈で出来るかもしれませんが、Adagioなテンポで演奏するのはベートーヴェンの指示を無視していると言われてもしかたないでしょう。グローリア、クレドと速い音楽が多く、遅いとはいえサンクトゥスはすぐ終わってしまいますので、ここでもうすこししっとりしたいという気持ちは分からないではありませんが、ここは心を鬼にしてAllegrettoで演奏しましょう。

Agnus Dei

アグヌス・デイは、再び『憐れんでください』が登場します。それにあわせてベートーヴェンは悲痛な音楽をあてがいます。この楽章が一番劇場的な音楽と言えるでしょう。

20小節のアウフタクトからの4小節は昭和のメロドラマをほうふつさせますし、dona nobis pacem(Pacem音型が出てきます)が始まってからも、一旦miserereの歌詞に戻し、オーケストラのTuttiによる世界の終わりのような音楽が来て後、合唱(民衆)は『憐れんでください』をちりじりになりながら恐怖によって声がでないように歌わされます。つまり、音域が低いうえに、ピアノで歌うのです。

さて、このあと再び『平和をお与えください』(Dona Nobis Pacem)の音楽が始まり、本稿の冒頭で書いた通り、Kyrieの音楽が回帰し、最後にフルートによって小さくキリエ音型が奏され、これは『平和をお与えください、主よ』と天に向かって呟いて、終わります。

ベートーヴェンはこの曲で何を描きたかったのでしょうか。

それはベートーヴェンのみぞ知るところではありますが、ミサ曲というものを、かつてないほどに歌詞を解釈し、時にやりすぎとも思えるほどに表現的(劇場的・絵画的)に作曲したことは間違いないでしょう。初演を聞いたエステルハージ侯は「聞くに耐えない」と酷評しましたが、古い感覚の者には、耐え難いものであったことは想像に難くありません。しかし、ベートーヴェンはこの後すぐ「運命」や「田園」を発表するなど、この後も精力的に仕事を名作を次々と発表していくのです。同時代の作家・批評家のE.T.A.ホフマンはこの曲を高く評価したのでした。時間は、ホフマンが正しかったことを証明したのです。