【レビュー】「BOOX Note Air 4C」はカラー電子ペーパータブレットの最適解か

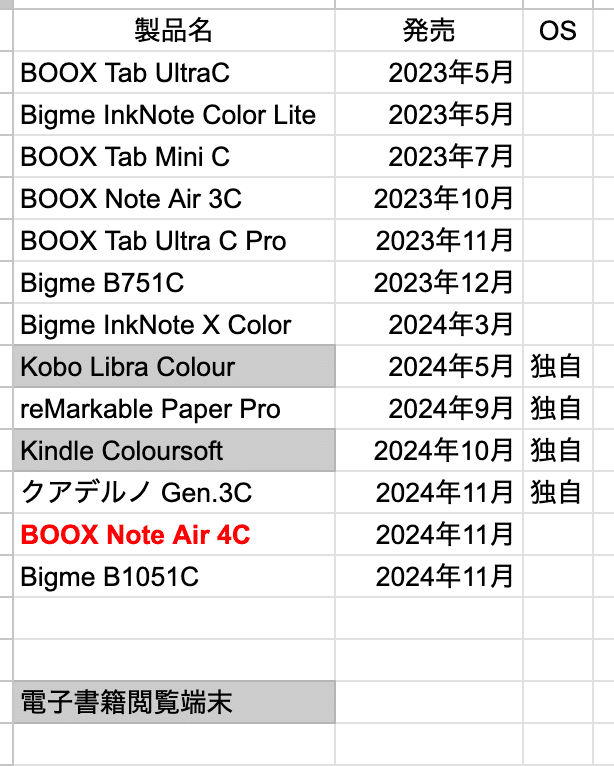

2024年は「カラー電子ペーパー搭載タブレット元年」だ。

2023年以前にもカラー電子ペーパーを搭載したタブレットは存在していた。BOOXに限って言えば、「BOOX Tab Ultra C」の発売は2023年5月、そして「BOOX Tab Mini C」が2023年7月、「BOOX Note Air 3C」は2023年10月、「BOOX Tab Ultra C Pro」は2023年11月である。もちろん、Bigmeなど、その他タブレットメーカーもカラー電子ペーパーを採用したタブレットを発売していた。

しかし、2024年になって、電子書籍閲覧用端末のカラー化が一挙に進んだ。「Kobo Libra Colour」が5月発売、「Kindle Coloursoft」が10月発売(日本未発売)。ちなみに、Kobo Libra Colourは手書きメモ機能があるが、Kindle Coloursoftにはない。Kindle ColoursoftはKindle Scribeのカラー版でないことに注意したい。ただ、状況から考えると、そう遠くない将来にカラー電子ペーパー搭載のKindle Scribeが登場しそうではある。

また、手書き対応タブレットとして、海外で特に注目を集めたのが9月に発売された「reMarkable Paper Pro」。そして、待望の「クアデルノ」のカラーモデル(Gen.3C)が11月に発売された。特に、国内大手メーカーの富士通クライアントコンピューティングがカラーモデルを発売したことには、かなりのインパクトがある。

これらの事実から推測するに、2025年以降は電子ペーパー搭載手書き対応タブレットの主流は、カラーモデルになるだろう。その意味で、2024年が「カラー電子ペーパー搭載タブレット元年」である。

以下に、カラー電子ペーパー搭載タブレットの発売時期を簡単にまとめておく。販売サイトの情報を参考にしつつ、日本語のニュースリリースが見当たらないモデルも含めたので、多少ズレがあるかもしれない(特にBigme)。

そんな中、今回は「BOOX Note Air 4C」(11月7日発売、以下「NA4C」)に注目したい。本稿ではSKT株式会社より製品をお借りして試用し、見逃せないポイントを紹介する。なお、主に手書きメモ端末としての使用感を扱う。電子書籍閲覧端末としての性能は基本的に取り上げていないので、気になる人は他のレビューを参照していただきたい。

電子ペーパー搭載タブレットの長所と短所

まずはNA4Cのレビューに入る前に、ディスプレイとして電子ペーパーを採用したタブレットの長所と短所を挙げておきたい。電子ペーパー搭載タブレットについてよく知っている方は、読み飛ばしていただきたい。まずは長所から。

目に優しい

電子ペーパーは自ら発光せず、外の光を反射することで見える。その点は紙などと同じ。そのため、眩しいと感じることがない。液晶ディスプレイと比べると、目が疲れにくく、目に優しいと言える。なお、今回扱うNA4Cのようにライトを搭載するものもあるが、液晶ディスプレイと異なり、表示面の前(ユーザー側)にライトを置く。

バッテリーの持ちが良い

電子ペーパーは、基本的には書き換える時にだけ電力を消費する。そのため、単に表示しているだけであれは、電力消費は最小限になる。例えば、電子ペーパー端末は電源が切れている時に「Power Off」などと表示できる。これは電源がオフになる際に表示を変更すれば、その後は電力不要で表示し続けられるため。一方で、液晶ディスプレイは電源を切ると、画面は真っ暗になる。

ただし、Wi-FiやBluetoothなどの通信機能を使っていると、画面を表示しているだけでも電力を消費してしまう。つまり、通信機能をオフにすると、バッテリーの持ちが改善することが多い。

書きやすい

ペンで手書きする場合、電子ペーパーの方が書きやすいと感じる傾向にある。理由は2つ。1つは、液晶ディスプレイは構造上、表面から表示部分までにガラスが存在する。このガラスの厚みがあるため、ペン先と表示部分の距離がどうしても開いてしまう(あまり薄くしすぎると、ガラスが割れやすくなってしまう)。そこが気になる人もいる。

これに対して、電子ペーパーは表示部分の上に保護シートは必要だが、これはガラスである必要はない。そのため、ガラスよりも薄くでき、ペン先と表示部分の距離が気になりにくい。

もう1つの理由は、機種にもよるが、液晶ディスプレイは表面がツルツルのグレア処理(外からの光をピカピカ反射する)になっていることが多い。ペン先が滑りやすく抵抗が小さいと、ツルツルした表面にツルツルのペン先で書くことになり、紙の書き味とは大きく異なる。書きづらいと感じる人も多い。

一方、電子ペーパー搭載手書き対応タブレットは、ペン先の抵抗がある程度大きくなるように表面のざらつきを調整している。表面がツルツルではないのだ。また、ペン先も製品によってはあえてすり減りやすい素材を使っているものもあり、書き味が良くなるように工夫している。ちょっと古い話になるが、ソニー「DPT-RP1/CP1」やクアデルノ第1世代で使えたペンには、ペン先の素材がPOMとフェルトの2種類が用意されていた。POMはボールペンのような書き味、フェルトが鉛筆のような書き味を想定していたようだが、フェルトは抵抗が大きく、かなり摩耗しやすかった反面、いい書き味を出していた。

軽い

重量はモデルにもよるが、前述の通り、液晶ディスプレイの表面はほぼ例外なくガラスだ。一方で、電子ペーパーはガラスでなくてもいい。例えば、クアデルノは表面の素材にガラスを使っていない。これがクアデルノが軽い理由の1つだろう。

直射日光の下でも使える

「外から入ってきた光を反射することで見える」という構造なので、直射日光の下でも基本的には見づらくならない。液晶ディスプレイはカラー表示部分の裏側にバックライトが配置されており、これのおかげで美しい表示が可能になるが、直射日光下ではバックライトよりも日光の輝度が上回ってしまう。そのため、液晶ディスプレイはむしろ暗く見える。

次に、電子ペーパー搭載タブレットの短所を挙げていこう。

遅い

単なる処理の問題であれば、高速なCPUを搭載すればいいが、電子ペーパーは液晶ディスプレイよりも構造上、画面の書き換えに時間がかかる。近年の電子ペーパーは、反応速度が改善され、書き換えの頻度を調節するなどして、例えば動画が再生できるモードを備えたモデルもある。しかし、液晶ディスプレイには全く敵わないと行ってもいい。ページの切り替えでさえ、一呼吸必要だ。もしどうしても高速な表示が必要なら、電子ペーパーを選ぶべきではない。

独自OS搭載モデルはアプリが使えない

製品によっては、Androidではなく、カスタマイズしたLinuxなど独自OSを搭載している場合もある。それらは当然、Androidアプリをインストールできない。ブラウザさえ用意されていないこともあるので、汎用性を期待すると失望するだろう。

発色が悪い

カラー電子ペーパーは、「Kaleido 3」と呼ばれるモデルで4096色、「Gallery 3」でさえ2万色程度しか表示できない。液晶ディスプレイには遠く及ばない。また、色数が少ないだけでなく、Kaleido 3はモノクロ表示の上にカラー表示部分が載っているため、ライトを内蔵したモデル以外は、かなり暗く感じる。異なる構造を採用したGallery 3は、Kaleido 3よりも明るくなる。

では、Gallery 3採用モデルならいいのかというと、そうでもないらしい。まず13インチのディスプレイは、なんらかの理由であまり流通していないらしい。そのため、11インチ程度のモデルを作るのがやっとのようだ。また、色合いも調整が難しいようで、白飛びしたような絵面になりやすい。

高い

液晶ディスプレイがかなり安価に作られているのに対して、電子ペーパーはディスプレイそのものが高い。そのため、タブレット本体があまり安くできない。液晶ディスプレイ搭載のタブレットと比べて、動作速度や機能面で劣るのに高価なため、電子ペーパーにメリットを感じない人にとっては全く魅力的とは言えない。

NA4Cのスペック

では、NA4Cの話に移っていこう。まずはスペックを見ておきたい。

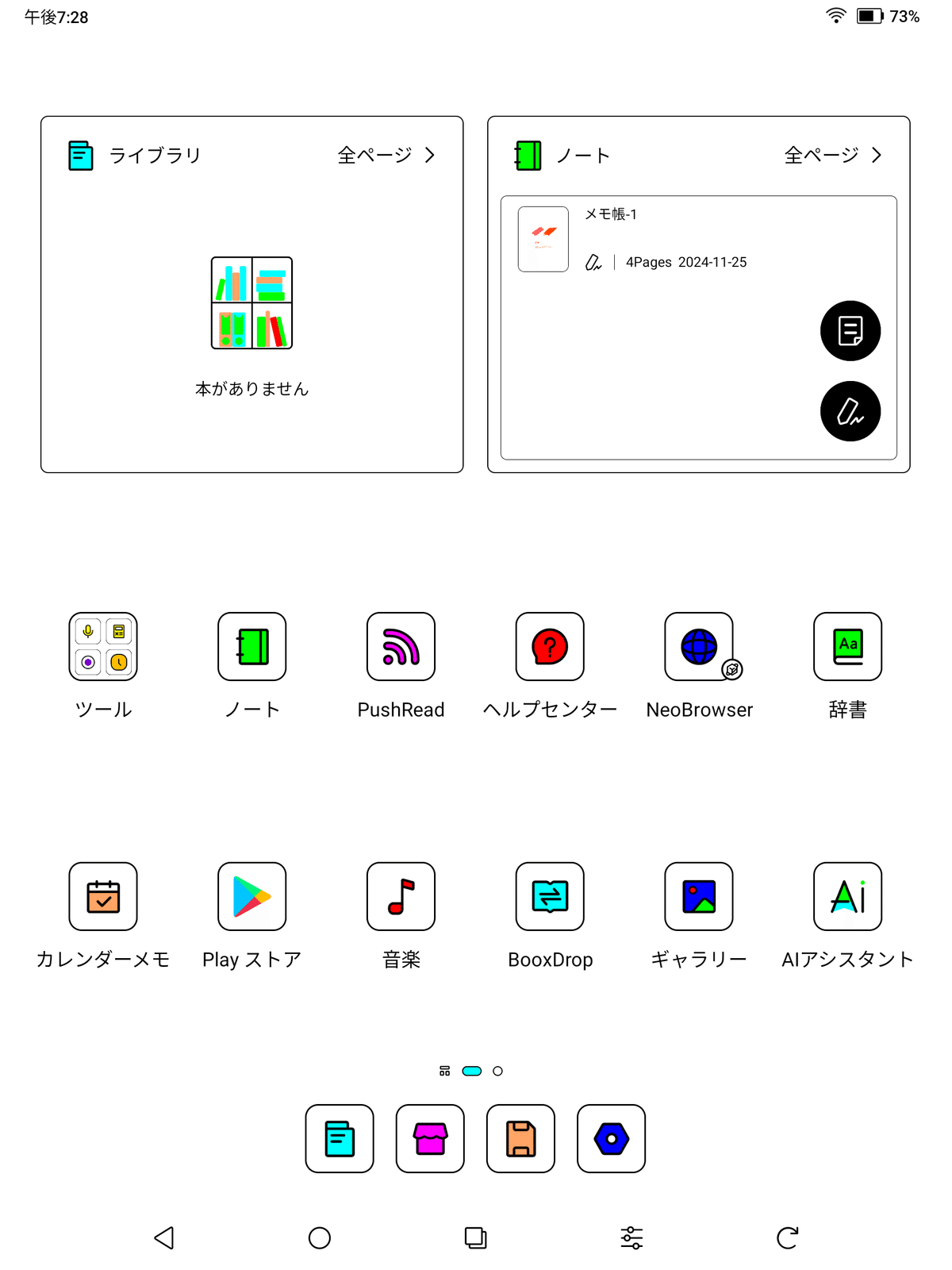

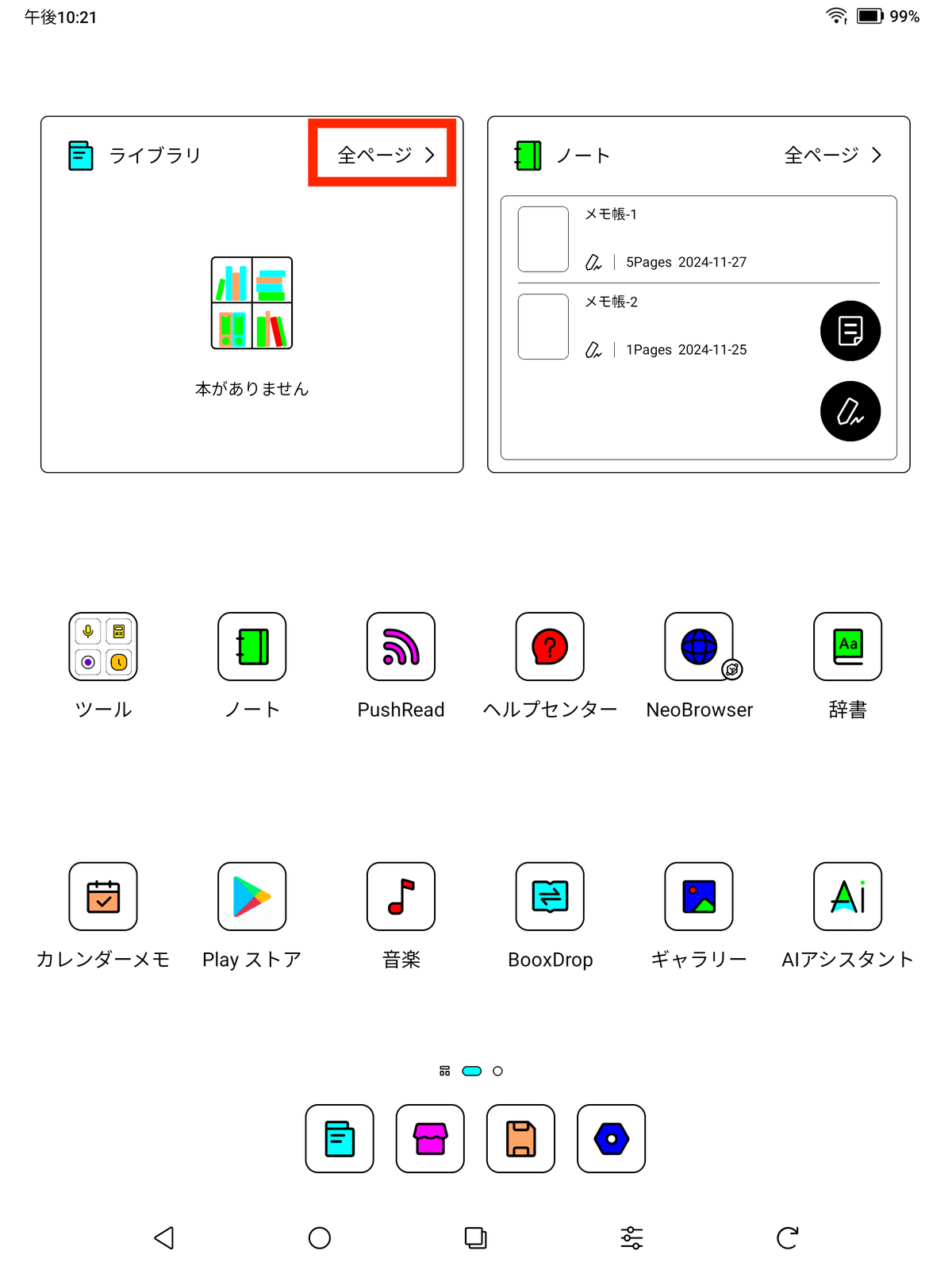

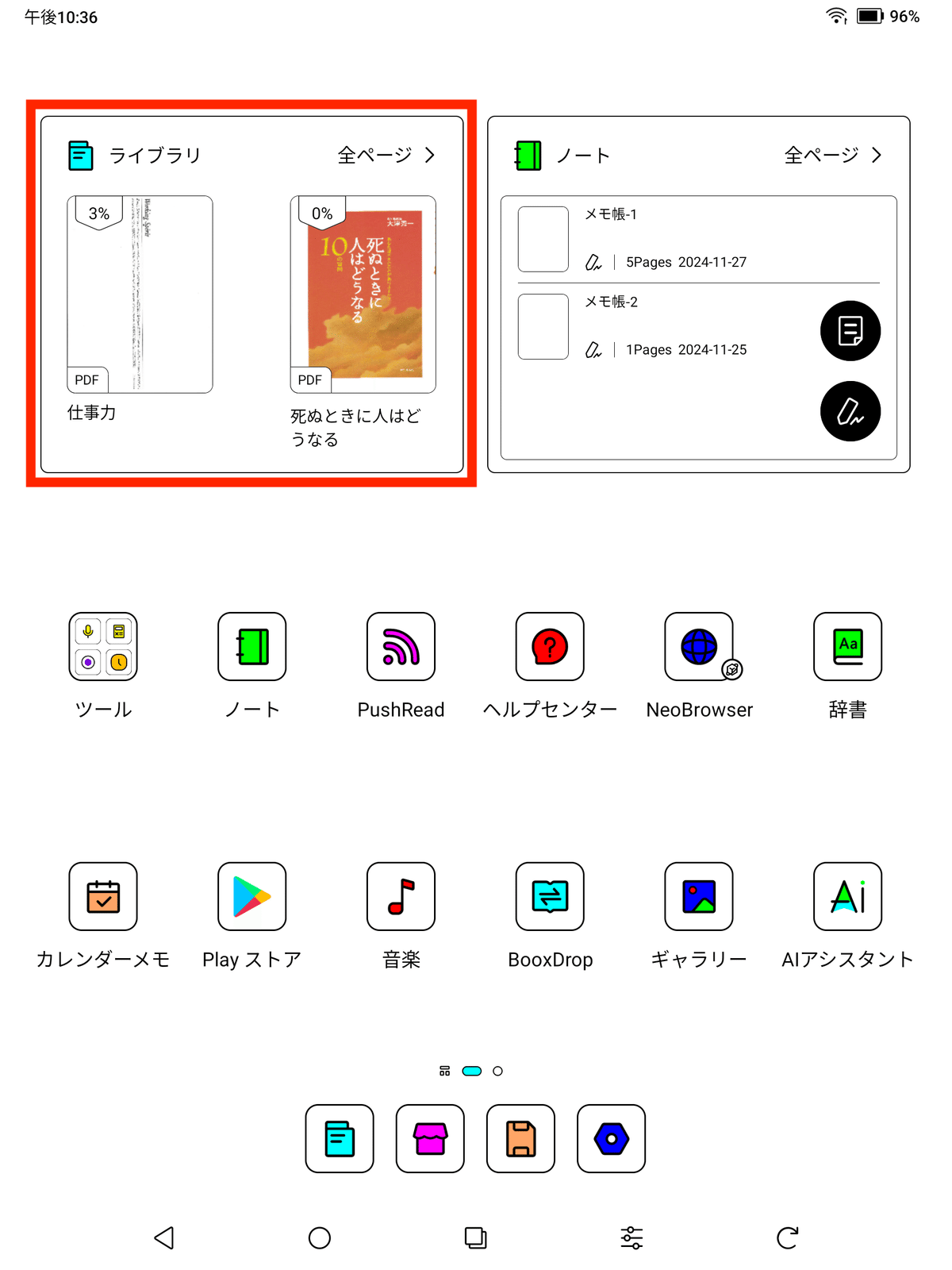

注目すべき点は、まずAndroid 13を搭載したことだろう。それにあわせて、画面構成が前モデルのNA3C(BOOX Note Air 3C、2023年11月発売)とは大きく変わった。NA4CとNA3Cのホーム画面を比較してみよう。

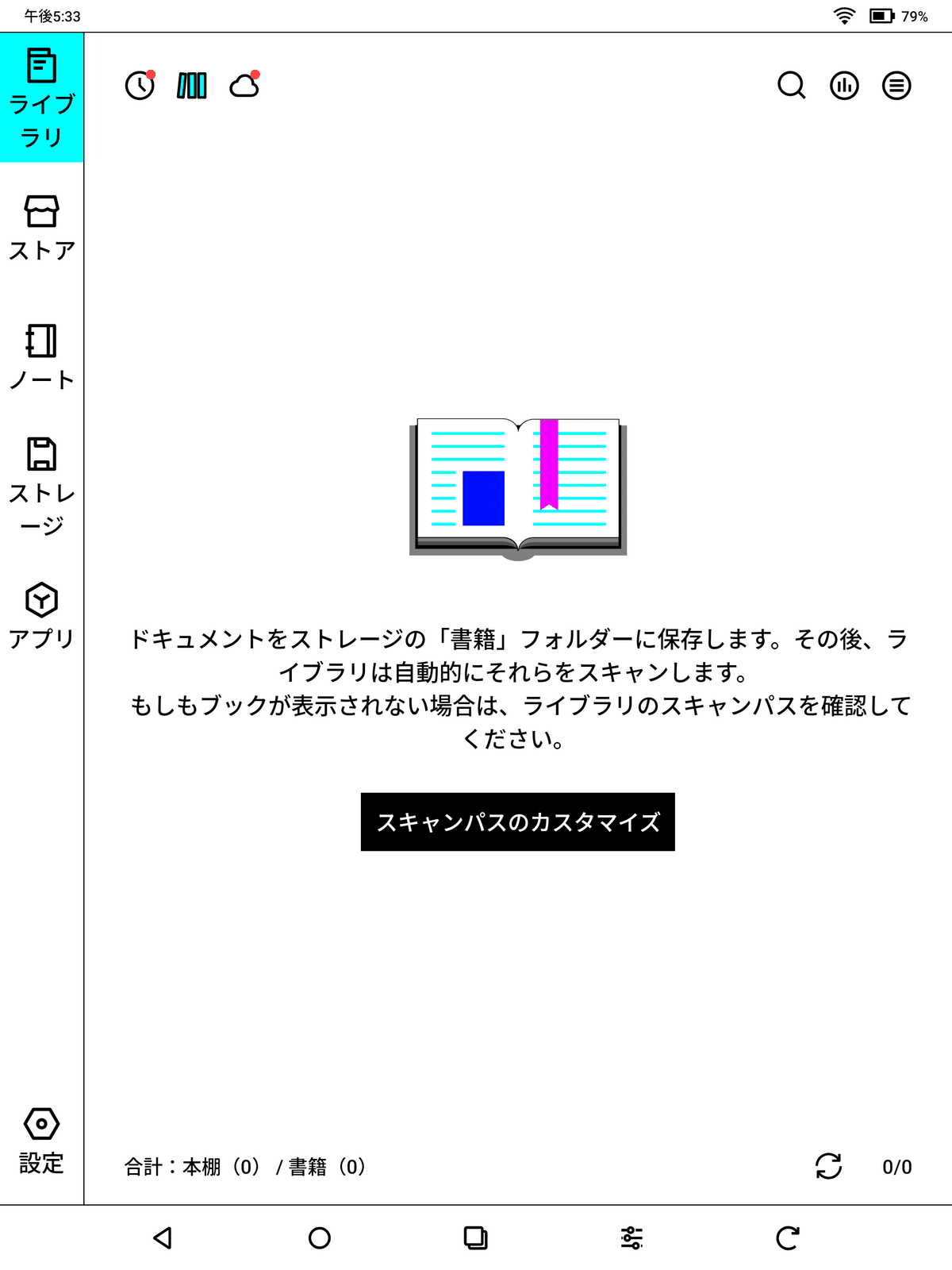

NA3Cのホーム画面では、左端に「ライブラリ」「ストア」「ノート」「ストレージ」「アプリ」「設定」の各アイコンが縦に並んでおり、それをタップすると中央部分の表示が切り替わる。「ライブラリ」などのアイコンは、タブのようなものだと考えてもいいだろう。また、以前からのユーザーなら、BOOXと聞くと、こちらのインターフェイスを思い出す人も多いのではと勝手に思っているが、昨年発売の製品あたりから新しいインターフェイスが採用されている。

個人的には、新しいインターフェイスには好感を持っている。そう感じる理由は2つあって、1つは以前のインターフェイスは画面左側に、利用する人がほとんどいないであろう「ストア」アイコンが並んでいること。不要なものは目立つ場所に置きたくない。

もう1つは以前のインターフェイスでは、「ライブラリ」と「ノート」の切り替えに必ずワンタップ必要だったが、新しいインターフェイスのホーム画面では必要ないこと。PDFの表示と手書きメモがNA3Cの主な用途だが、この場合、「ライブラリ」と「ノート」の往復がホーム画面での操作時間のうち、かなりの部分を占めると思われる。いちいちホーム画面での切り替えを要求されるのは、若干煩わしい。

これに対して、NA4Cに搭載されている新しいインターフェイスなら、ホーム画面から「ライブラリ」にも「ノート」にも直接アクセスできる。ただし、ホーム画面に全てのファイルが表示されるわけではないので、「ライブラリ」も「ノート」も「全ページ」というメニューをタップする必要がなくなるわけではない。

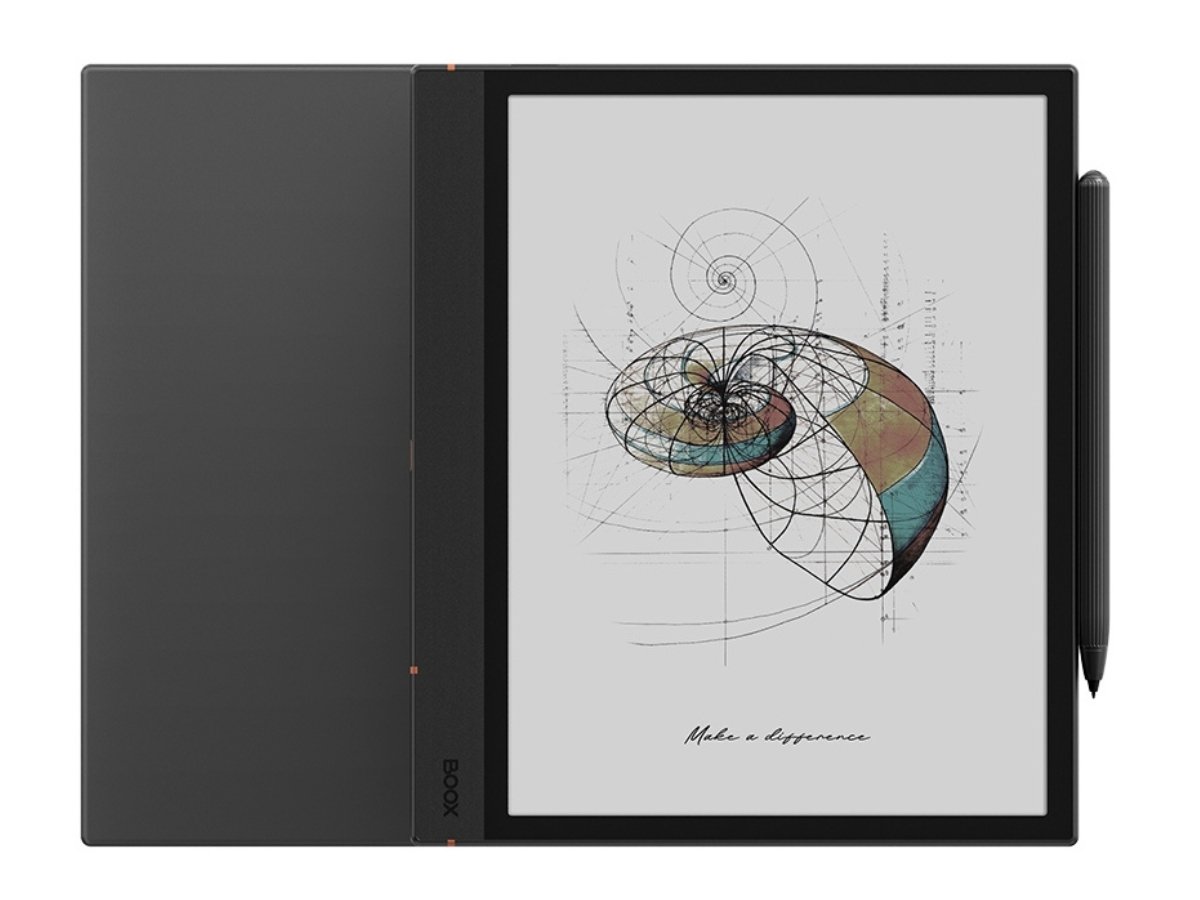

NA4Cのサイズとデザイン

NA4Cは、表示部分のサイズが実測で約155✕207mm。ほぼA5(148✕210mm)サイズだと言える。本体は上下と右側に1cm弱、左側に3cm弱のフレーム部分がある。

NA3Cと比較すると、「BOOX」のロゴがブラックに変更され、目立たなくなった。背面のオレンジのラインは同じだ。

表面加工はNA3Cより、ほんの少しざらつきが感じられるが、ほぼ同じだと言ってもいいだろう。液晶ディスプレイのようなツルツル感はないが、ざらざら感を求めてわざわざ表面フィルムを購入し、装着するほどではない。

NA4Cの「ノート」機能

NA4Cで手書きメモを使うには「ノート」アプリを利用するのが一般的だ。OneNoteなど手書きメモを取れるアプリは他にもあるが、電子ペーパー向けにチューニングしていないためか、正常に動作しないこともあるようだ。機能的にも不満が残るため、おとなしくNA4Cの手書きには「ノート」を使う方がいいだろう。

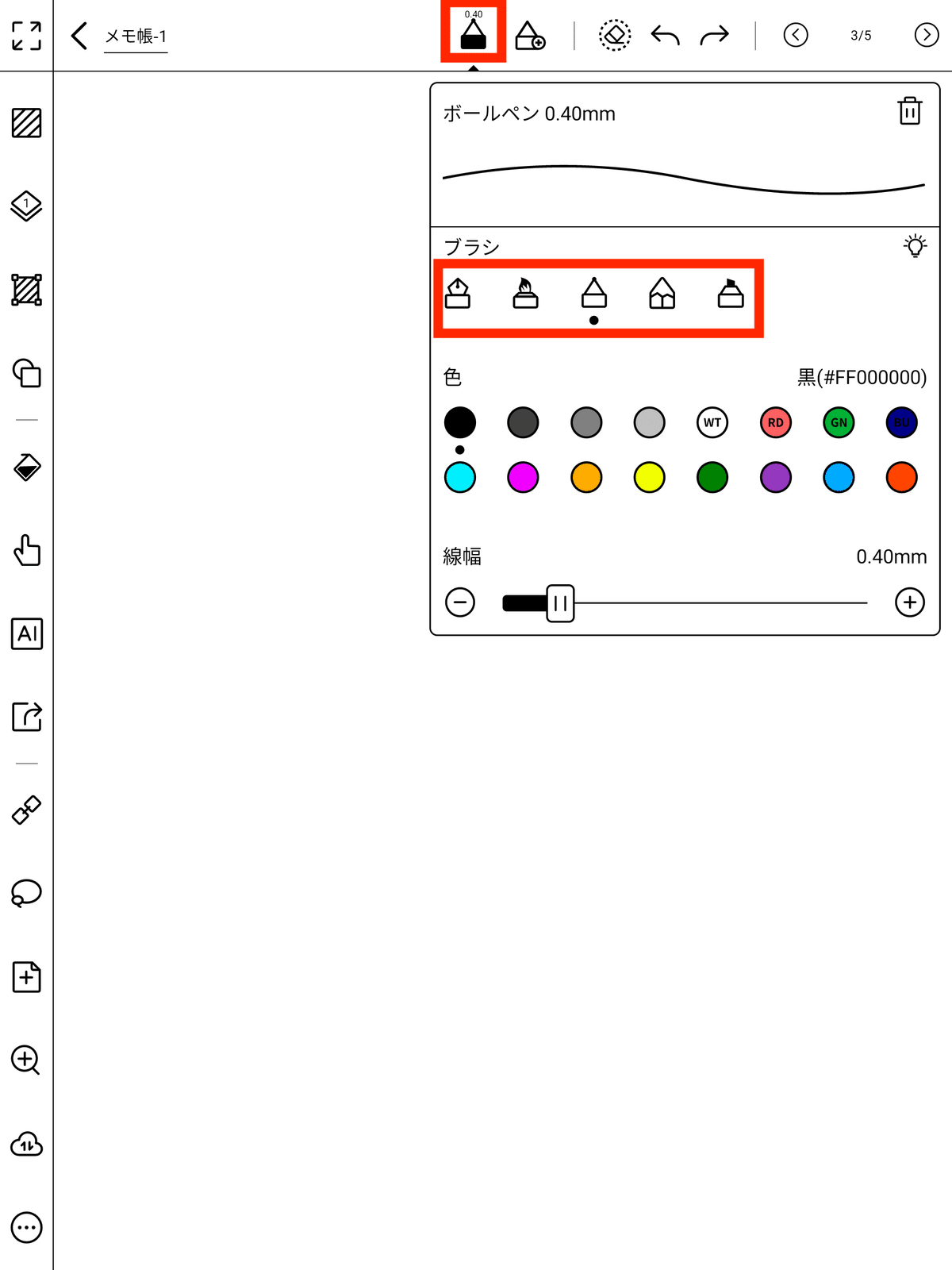

5種類のペン

「ノート」アプリでは、ペンは5種類から選択できる。下の画像で「ブラシ」と書かれている部分の直下、横1列に並んでいるアイコンのことだ。左から解説する。

1. ペン(万年筆):筆圧によって太さが変わる。工夫すれば、カリグラフィーで文字を書くこともできるが、その用途にはrMPPの方がずっと向いている。rMPPなら、適当に書くだけでもそれっぽく見える。

2. ブラシ:サインペンのような文字が書ける。筆圧によって太さが変わる。

3. ボールペン:筆圧に関係なく一定の太さで書ける。手書きメモには、もっとも向いている。

4. 鉛筆:鉛筆というより、テクスチャを書けるブラシ。他のタブレットの鉛筆とはちょっとイメージが異なる。筆圧によって濃さが変わる。

5. マーカー:筆圧と関係なく、同じ太さになる。不透明度の調整はできない。「ノート」では、マーカーの動作だが、PDFで使うと不透明度が高い(=透き通らない)ようで下の文字が見えづらくなる。

参考までに、各ペンで書いたときの結果を下に挙げておきたい。

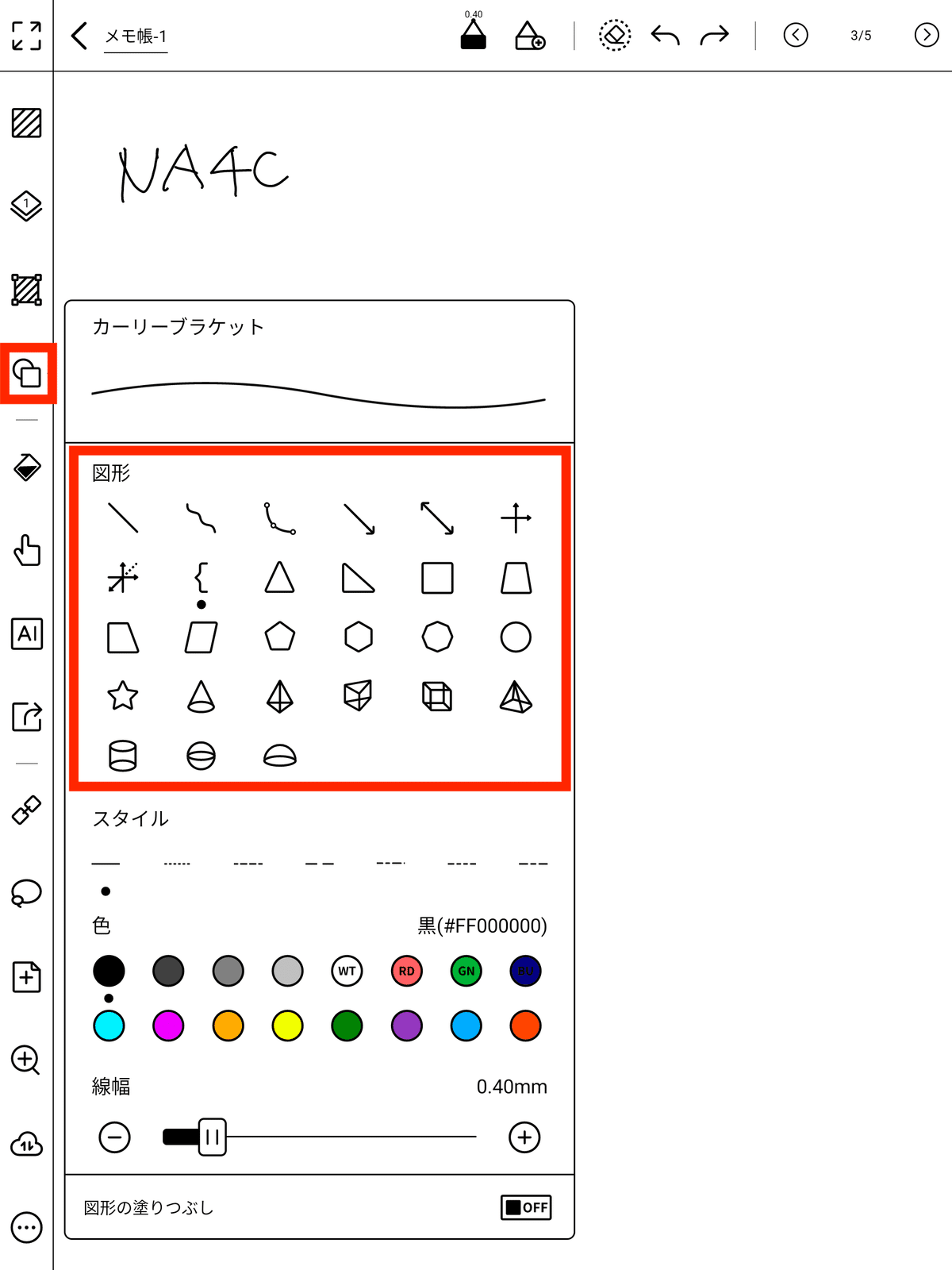

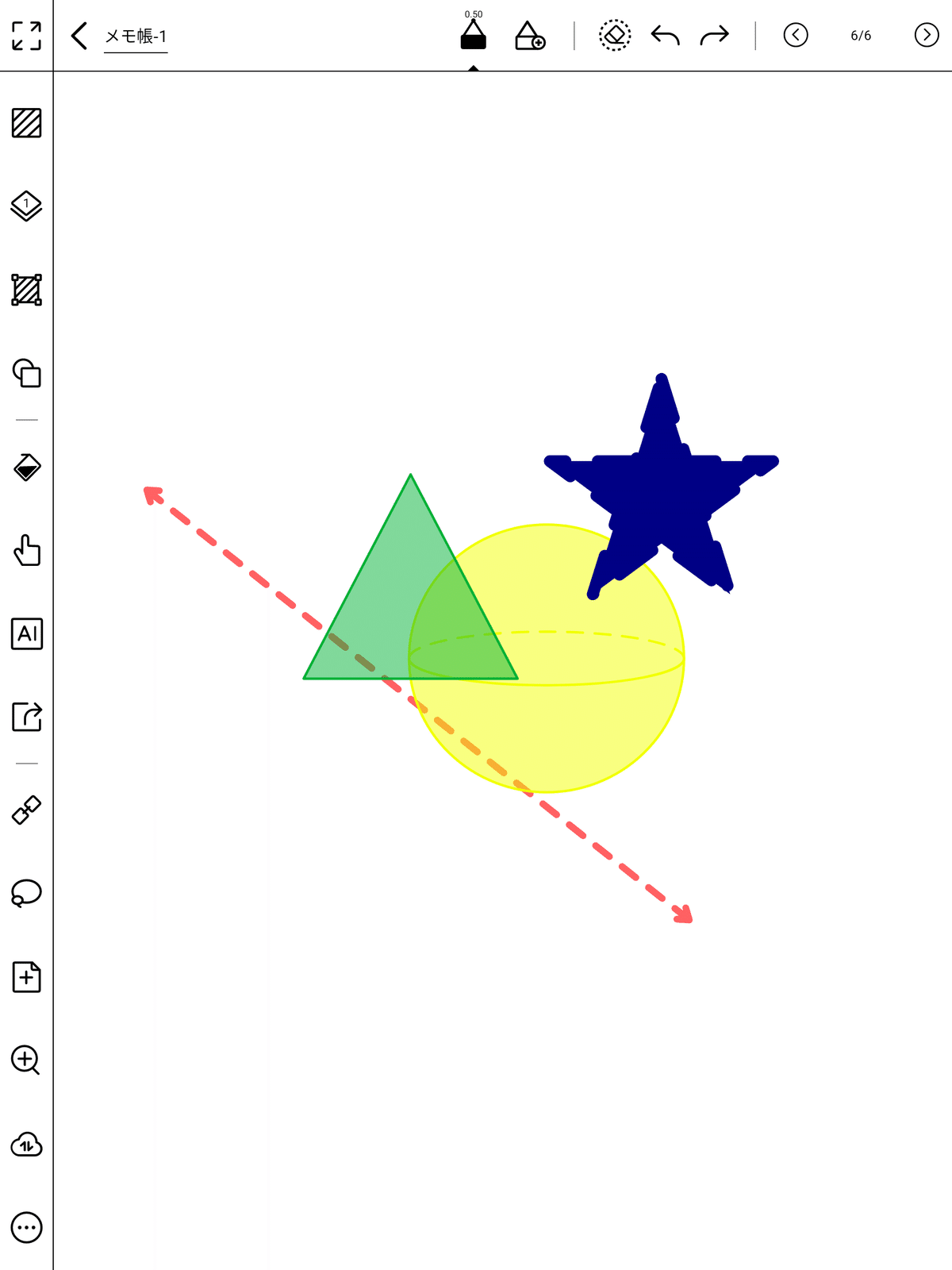

図形描画

図形描画機能もNA4Cの注目すべき機能だ。矢印やカッコ、三角形、円などが簡単に描ける機能だが、NA3Cにも搭載されていたものの、NA4Cで大幅に強化された。NA4Cでは、六角形や三角錐、半球なども描ける。この機能は、クアデルノやrMPPには搭載されていない。図形を簡単に美しく描きたいなら、NA4Cを選ぶべきだろう。

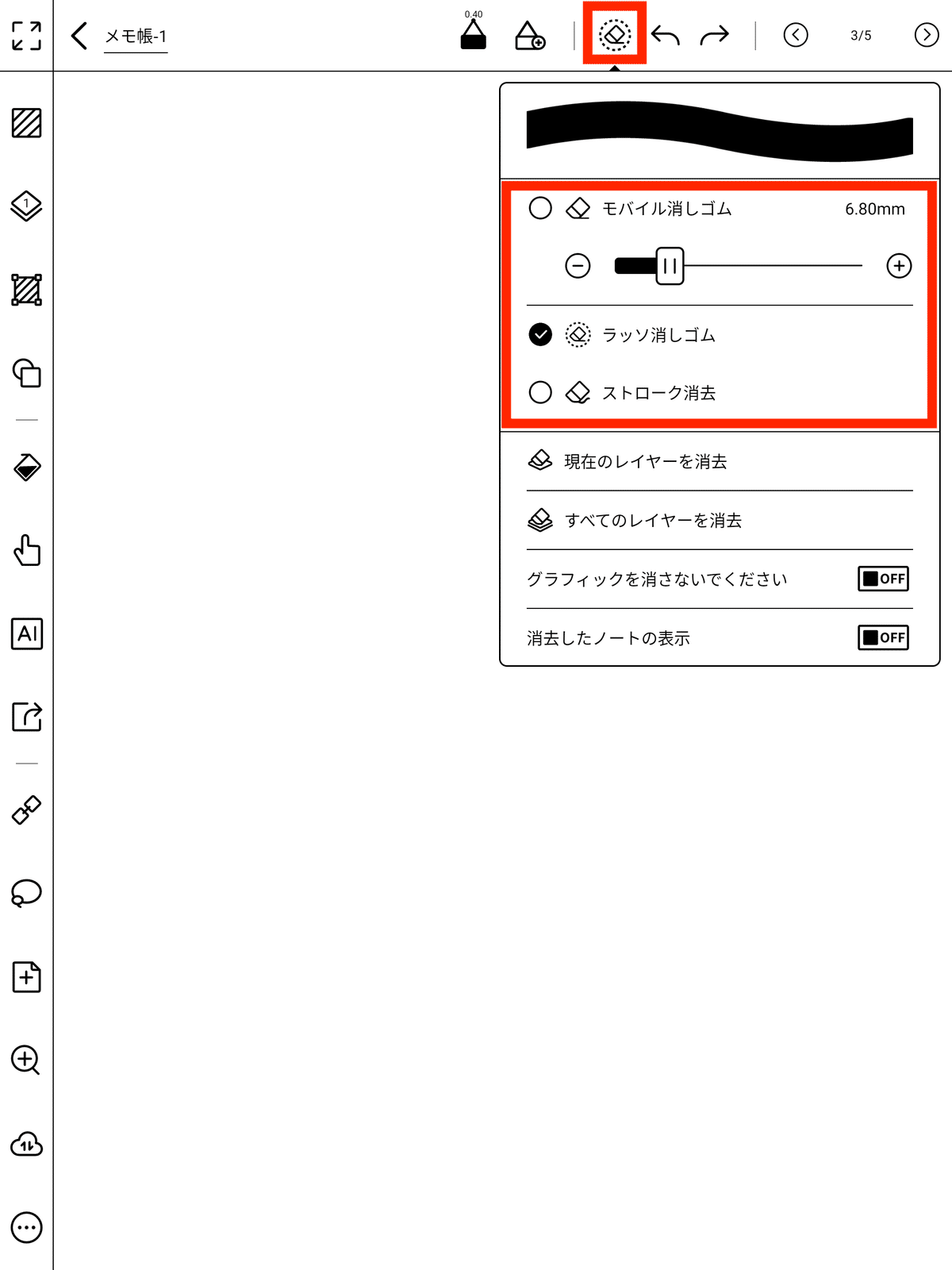

3種類から選べる消しゴム

消しゴム機能も注目だ。手書き対応タブレットでは、描いた線を消す時、3つの方法がある。

1. ストロークごとに消す:1画ずつ消す方法で、クアデルノなどが採用している。長い線や大きな文字も簡単に消せる一方で、広い部分を消したい場合やたくさんの文字を消したい場合には手間がかかってしまう。

2. ペン先でなぞった部分を消す:実際の消しゴムのように、ペン先が触れた範囲のみ消す方法。rMPPなどが採用している。1本の線の一部だけを消すことができる。消したい部分を細かく調整できる反面、ストロークごとの消去と同様、広い部分を消したい時は面倒。

3. 範囲を指定して消す:ペン先でくるっと囲んだ部分を指定して消す方法で、rMPPで選択可能。広い部分を消しやすいが、消去したい部分を囲まないといけないので、直感的な操作には向かない。

NA4Cはというと、この3つ全ての方法に対応しており、メニューから切り替えることが可能だ。なお、NA4Cでは、2.のペン先でなぞった部分を消すことを「モバイル消しゴム」、3.の範囲指定して消すことを「ラッソ消しゴム」と表現している。

なお、消しゴム用のボタンを搭載したペンは、メニューを切り替えたり、ペンをひっくり返したりすることなく、消しゴム機能が使えることがある。手元のペンでは、Kindle Scribe用の純正ペン、クアデルノ用のラミーコラボペンでボタンの動作を確認した。

NA4Cで利用できるペン

クアデルノやKindle Scribe、reMarkable 2などと同じく、Wacom One用のペンが使える。Go 10.3のレビューで細かく書いたので、詳しくはそちらを参照してほしいが、WacomのEMR方式には複数のものが存在し、お互いに互換性がない。「EMR スタイラスペン」で検索してヒットするペンの大半は使えるが、全てが使えるわけではないことにくれぐれも注意してほしい。

また、NA4Cに標準添付されるペンは、消しゴム用のボタンを搭載しない。お尻部分を消しゴムとして使えるBOOX Pen2 Proは別売(税込9800円)となっている。

なお、rMPPは全く異なる方式を採用しており、rMPPのペンはNA4Cには利用できない(逆も然り)。どういう方式なのか、他のどのタブレットで使えるのかは調査中。

NA4CにPDFをコピーする

新しいホーム画面では、デフォルトでは「ライブラリ」と「ノート」がAndroidのウィジェットのように大きく配置されている以外は、アイコンがAndroidアプリのように並んでいる。「ノート」は、手書きしたメモが表示される場所である。また、「ライブラリ」は書類などのPDFを表示する場所で、ここから本体内に保存したPDFや接続したオンラインストレージのPDFにアクセスできる。

【COLUMN】「ライブラリ」が苦手な理由

実は個人的には「ライブラリ」の概念がかなり苦手だ。Windowsには特定の種類のデータ(音楽、動画、写真、ドキュメントなど)へのリンクをまとめている「ライブラリ」が用意されている。Windows 7で登場した機能だが、Windows 10/11ではデフォルトで非表示になっているため、この機能を利用する人も減っているのかもしれない。/本来、データは保存するフォルダーによって管理するしか方法がなかった。ファイルAがフォルダーaに保存されている場合、ファイルAにアクセスするにはフォルダーaを開く必要がある(ファイルへのショートカットを作って別の場所に保存することは可能だが、今度はそのショートカットを保存する場所を用意する必要がある)。/代わりに、ファイルAをライブラリ(1)に保存し、ファイルAの実際の保存場所とは関係なく、ライブラリ(1)からアクセスできるのが「ライブラリ」の機能だ。ただ、この考え方は初心者にとってわかりやすいとは言えない。ファイルAがライブラリ(1)に表示される基準が不明なのだ。/むしろ、「クイックアクセス」や「最近使った項目」といった機能で、最近使ったファイルなどを表示する方が概念的にもわかりやすいため、そちらがインターフェイスに表示される機会が増えている感がある。

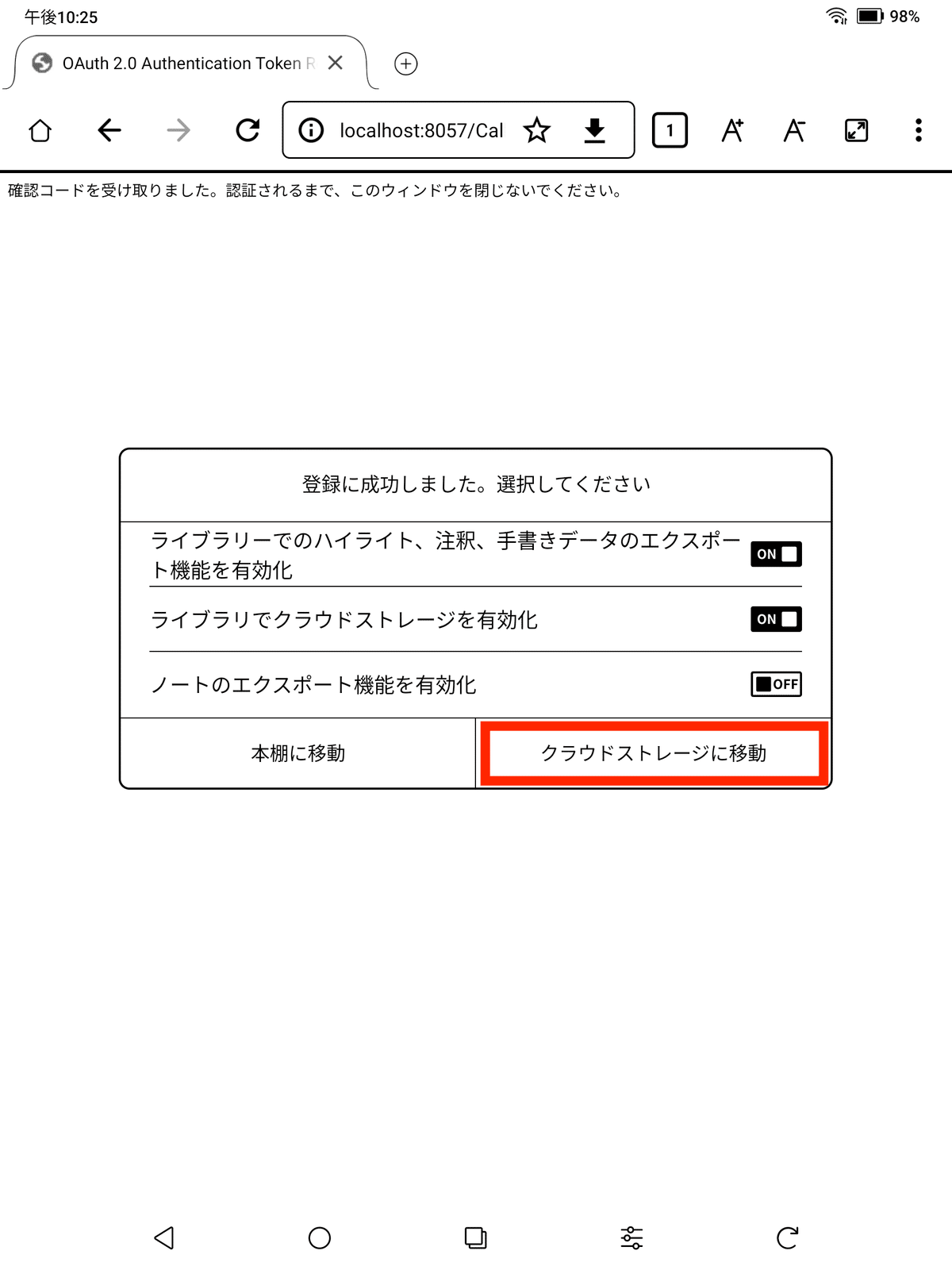

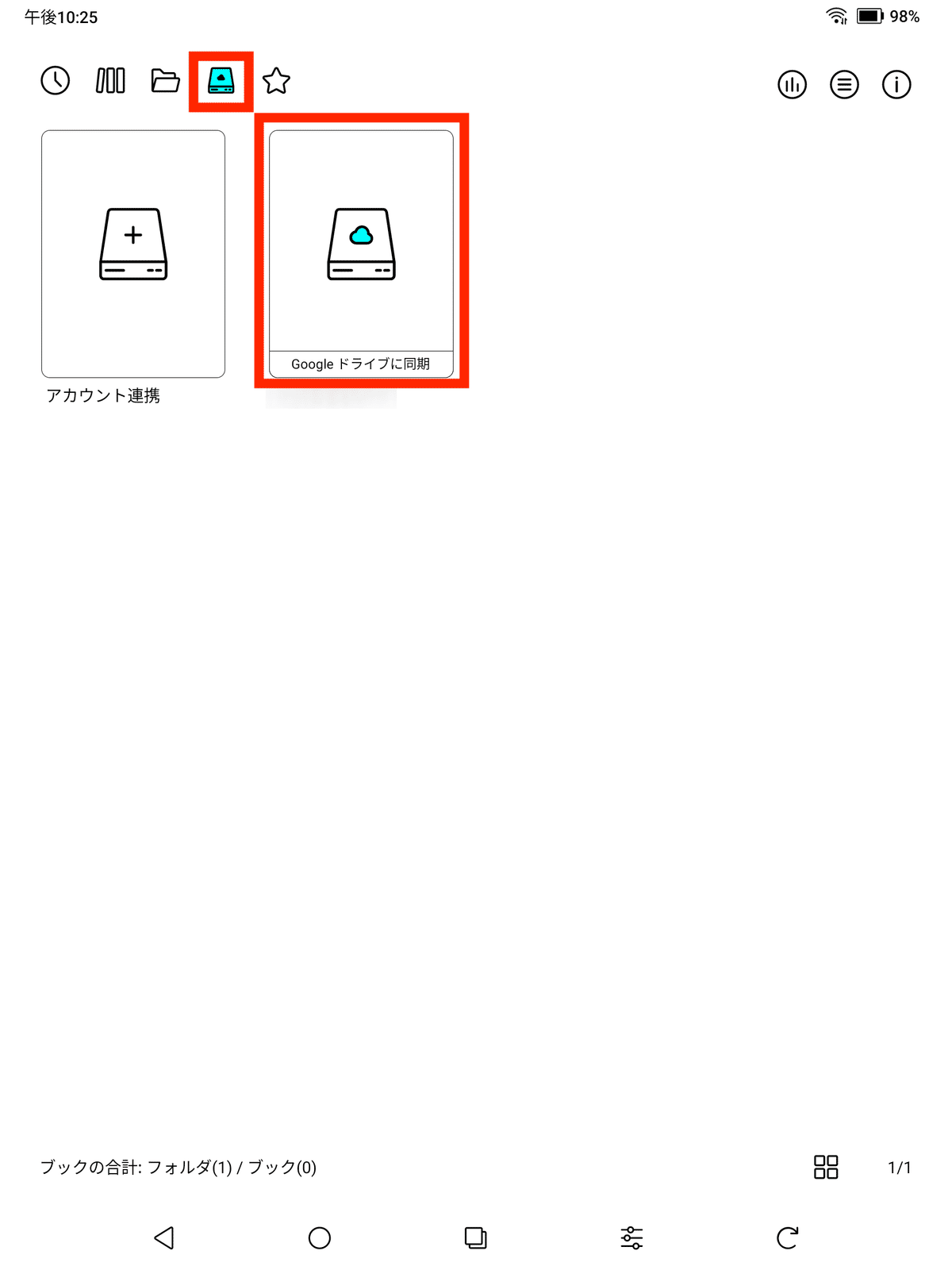

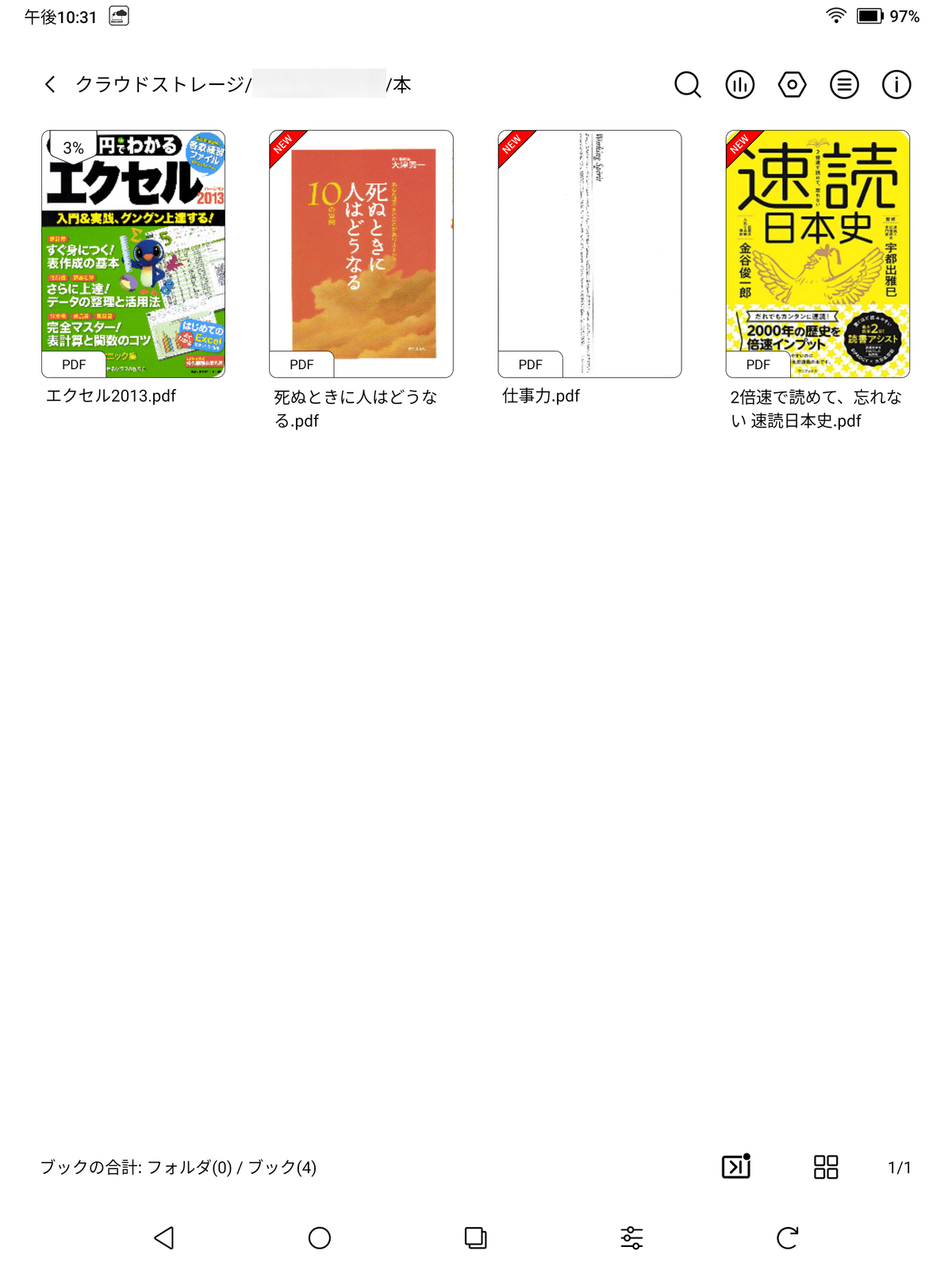

PDFをNA4Cにコピーする方法(1) オンラインストレージからコピーする

「ノート」の方は、手書きのメモを作成すれは、ここに必ず表示されるのでわかりやすい。「ライブラリ」はちょっととっつきにくいので、PDFを端末に移してここにPDFを表示する手順を紹介しておきたい。

NA4CにPDFをコピーする方法はいくつか用意されている。まずはオンラインストレージからコピーする方法を紹介する。

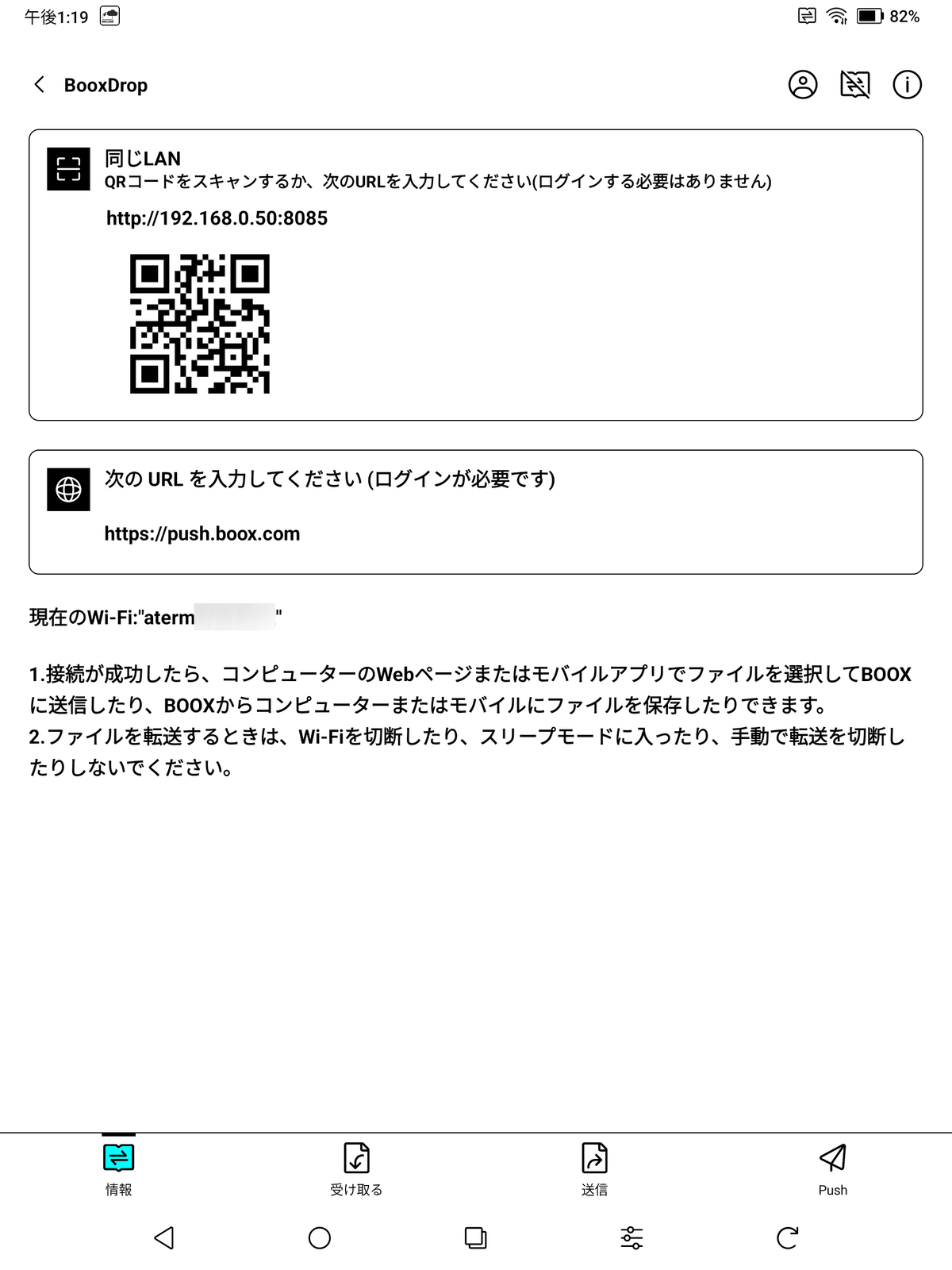

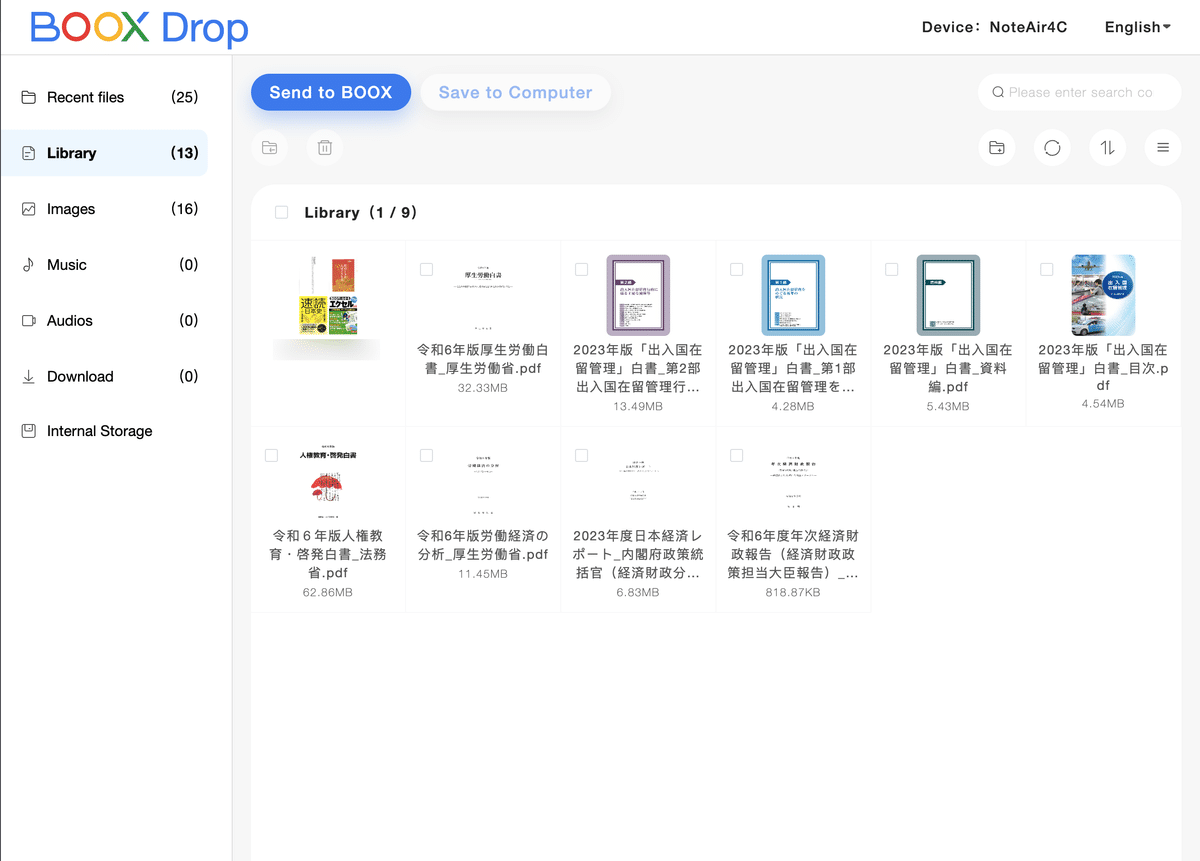

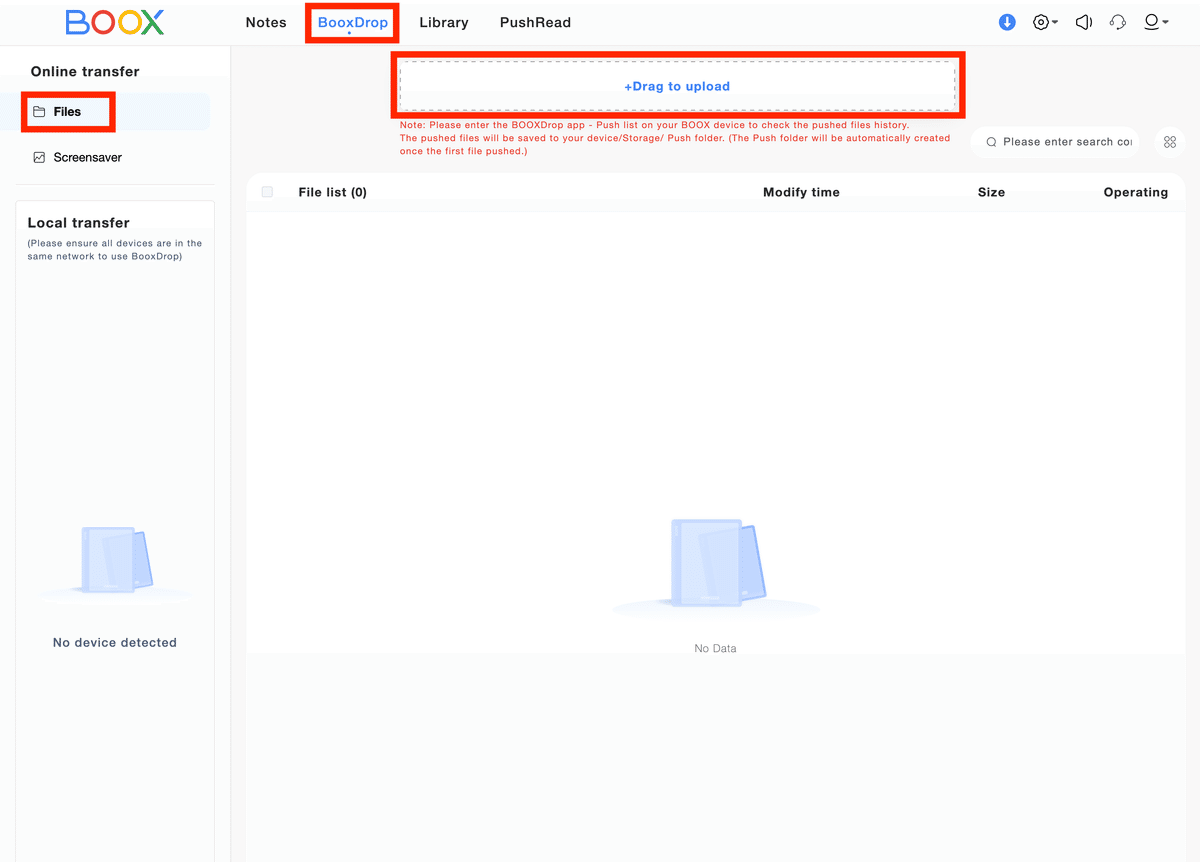

PDFをNA4Cにコピーする方法(2) BOOX Dropで直接送る

同じLANに接続したパソコンからNA4CにPDFをコピーしたい場合、BOOX Dropを使うと便利だ。ホーム画面から「BOOXDrop」アイコンをタップすると、以下のような画面が表示される。URLをパソコンのブラウザのアドレスバーに入力してアクセスすると、NA4Cの中身がブラウザに表示される。

なお、やってみるとわかるが、PDF文書だからといってパソコンから「Internal Storage」→「Documents」フォルダにアップロードすると、「ライブラリ」には表示されない。このあたりの仕様が自分的にはあまり好きではないのだが、「ライブラリ」を使うなら「お作法」だと考えて従うしかあるまい。

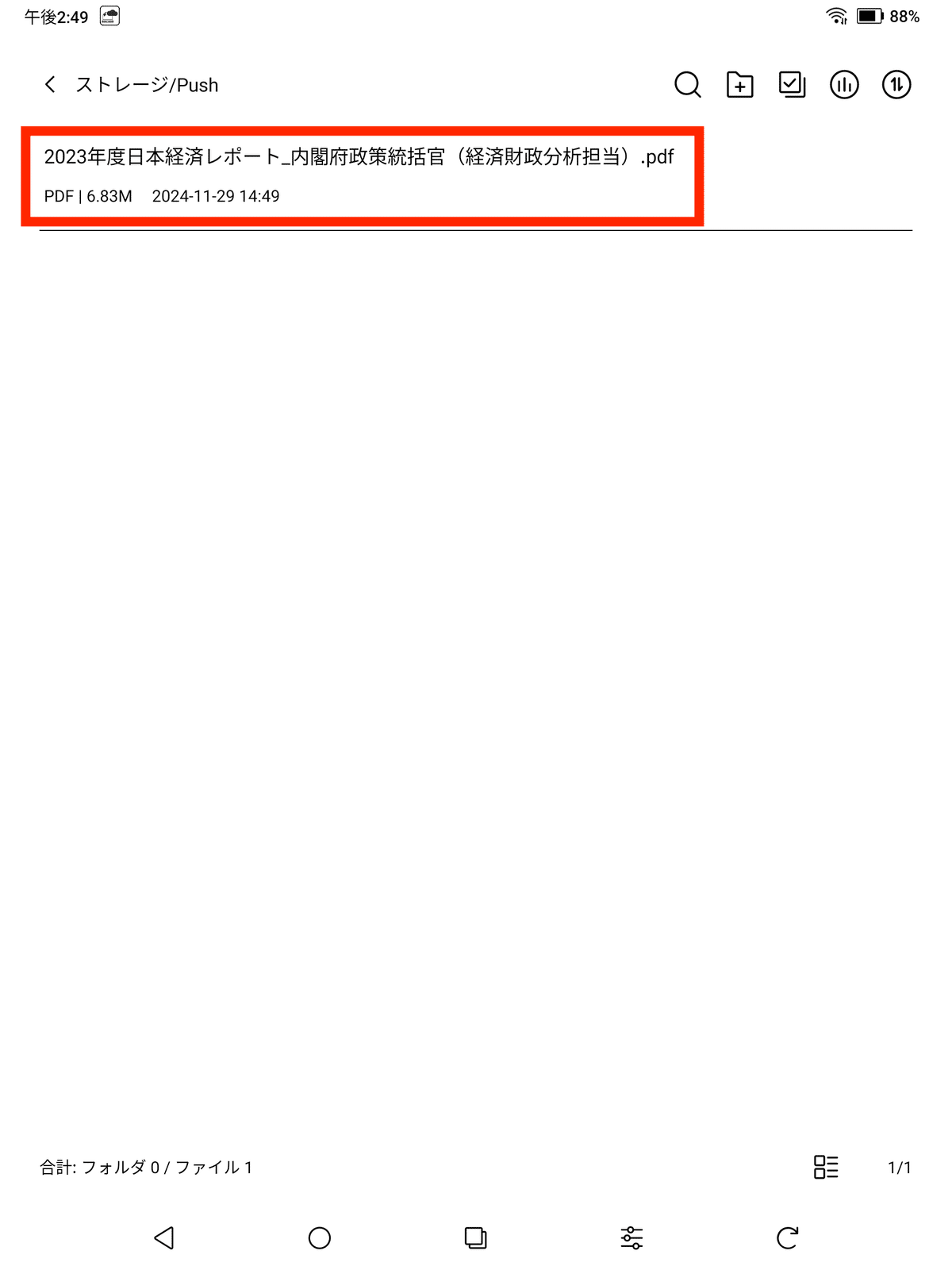

PDFをNA4Cにコピーする方法(3) push.boox.comを経由する

BOOX Dropは直感的なのだが、同じLANに属しているパソコンとNA4Cでないとこの方法は使えない。NA4Cとパソコンが別のネットワークからインターネット接続している場合や、今すぐNA4Cに送信するのではなく、後でまとめてダウンロードしたい場合などは、「push.boox.com」を経由するのが便利だ。

まず準備として、BOOXアカウントを作成し、電話番号認証をしておく(これが重要)。電話番号認証をしないとこの方法は使えないので注意したい。

NA4CとNA3Cはどこがどう違うか

NA4Cの前モデルであるNA3C(BOOX Note Air 3C)は2023年10月に発売されている。今回扱っているNA4Cは、NA3Cのマイナーチェンジ版と言える。どのようなアップデートがあったのか、チェックしておきたい。

スペック

まずはスペックの違いをみておこう。

メモリが6GBに増え、OSがAndroid 13にアップデート、Bluetooth 5.1に対応したというのが、NA4CとNA3Cの間の主な違いだろう。ただ、すでに触れたように、ホーム画面の変更や「ノート」の機能追加の方がユーザーにとっては大きい。

ディスプレイ

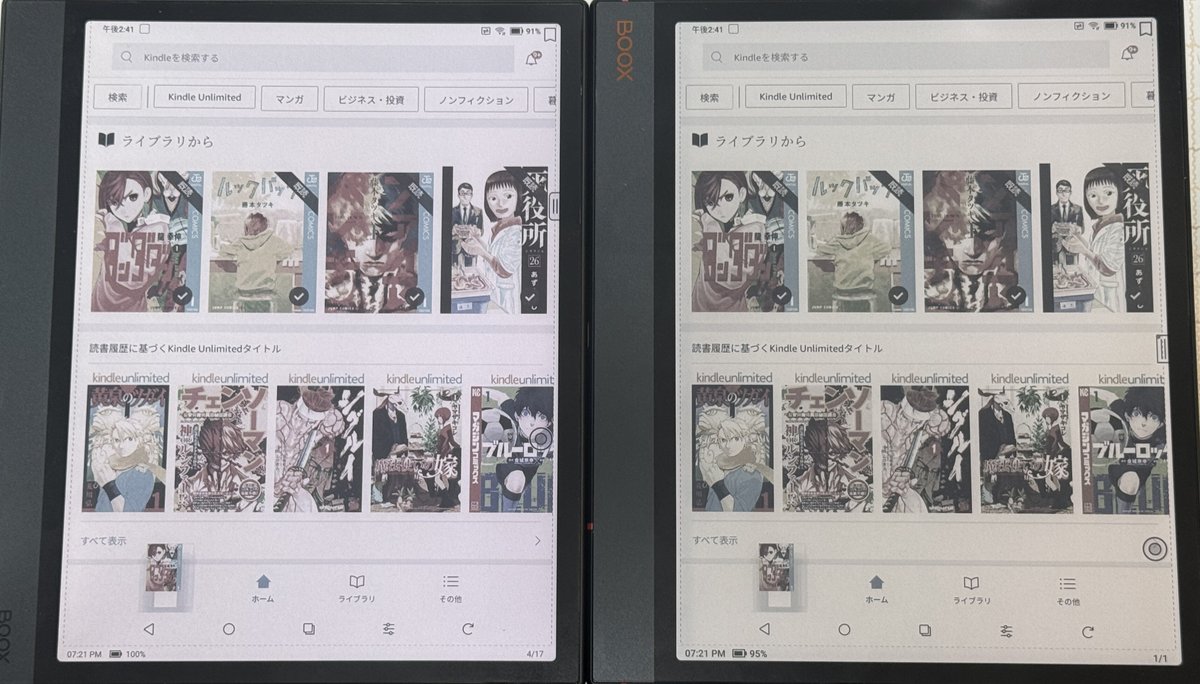

NA4CとNA3Cは、搭載しているディスプレイはいずれもKaleido 3で、モノクロ300ppi、カラー150ppi。型番的には同じものだと推測される。両方お借りしているので、同じカラー画像を表示して並べてみたのが次の写真だ。

NA4Cの方がやや明るくて発色がいいが、個体差の可能性もあるので、これだけでは判断しづらい。

動画再生性能

次に、NA4Cの動画再生性能をNA3Cと比較してみよう。先に断っておきたいが、NA4Cは動画再生向きの端末ではなく、むしろもっとも向いていない用途が動画再生だと言ってもいい。それを踏まえた上で、以下の比較映像を見ていただきたい。

静止画同様、お借りしているNA4CとNA3Cを並べて撮影してみた(左がNA4C、右がNA3C)。他のアプリを終了し、リフレッシュモードを「超高速」に設定してある。比較したい人は、次の元動画も参考にしていただきたい。

静止画とは逆に、NA3Cの方が発色は落ち着いている。NA4Cは寒色系の色が荒れているイメージ。本来グレーの部分に青が載っていたり、変に赤っぽくなったりしている。ただし、動画によって発色の傾向が異なる可能性もあるので、参考程度にしていただきたい。

NA4Cの指紋認証機能

小ネタになるが、NA4Cは電源ボタンに指紋認証機能を搭載する。あらかじめ登録しておけば、電源ボタンを押し込むだけで指紋認証が行われ、認証に成功したときはホーム画面が表示される。

ちなみに、指紋認証に失敗すると、パスコード入力画面が表示される。指紋認証設定時には、パスコードを決めて設定しておく必要があるので、指紋認証がうまくいかなかったら、パスコードを入力することになる。なお、Android 13の仕様上、パスコードのリセットは不可能らしいので、パスコードを設定するときは、絶対に忘れないようにしたい。

NA4Cの価格

SKTNETSHOPで8万7800円(税込)。NA3Cが8万6800円(税込)だったので、ほとんど値上がりしていないのが嬉しい。SKTNETSHOPで購入するとケースが無料でついてくるので、ケースも欲しい人は検討してみるといいだろう。

NA4Cを買うべきか

最後に、NA4Cが「買い」なのかを考えておきたい。ここでは、NA4C以外の選択肢には、クアデルノGen.3CとrMPPを想定している。Bigmeなど他のAndroidタブレットはカウントしていないので注意していただきたい。また、モノクロモデルとの比較はしていない。モノクロでもいいのか、カラーでないとダメなのかは、ユーザーによるためだ。

13.3インチカラーならクアデルノ

まず、13.3インチのA4サイズのカラー画面が必要な人は、迷う余地なく、クアデルノのA4モデルを購入すべきだ。モノクロでもいい人は、クアデルノGen.2のA4モデルを探してもいいだろう。BOOXにもモノクロA4モデルの「BOOX Tab X」があるが、14万8000円もする。クアデルノならA4でも6万3000円くらい。半額以下である。(と言いつつ、自分はTab Xを自腹で購入したユーザーなのだが)

【追記】モノクロA4モデルの「BOOX Note Max」が米国などで発売された。BOOX Tab Xが800米ドルなのに対して、Note Maxはなんと約650米ドル。為替のレートを1ドル153円だとすると、9万9450円。代理店価格で10万円前後になると思われる。スペックは、BOOX Tab Xよりややダウンしているが、デザイン的にはBOOX Go 10.3などGoシリーズに近く、いわゆるスタイリッシュというやつだ。

Kindle本を読みたいならNA4C

10.3インチでよければ、選択肢はかなり増える。Kindle本を閲覧したいのであれば、KindleアプリがインストールできるNA4Cしかない。ブラウザなどAndroidアプリを使いたい場合もNA4Cを選択すべき。

Kindle本に限るなら、Kindle Coloursoftが日本で発売されるのを待つ方法もあるが、PDFを読むのは面倒だし、手書きは非対応なので本稿ではお勧めしない。

オンラインストレージからの読み込みの簡単さは判断しづらい

オンラインストレージからファイルを直接読み込みたい場合は、NA4C一択だ。GoogleドライブやDropboxに接続できる。これに対して、クアデルノはパソコンやスマホから専用アプリを使ってファイルをコピーするしかないので、オンラインストレージからいったんダウンロードしてコピーする、という2段階になり、手間がかかる。

ただし、NA4Cは次項で解説するように、その後が面倒だ。

クアデルノは「My Note Cloud」を契約することで、オンラインでのバックアップやPDFのコピーなどが簡単になる。利用には登録が必要で、無料プランと有料プランが用意されているが、無料プランはお試し程度の機能しかない。使い続けるなら、月額550円を支払って有料プランで使うことになるだろう。

rMPPも、「Connect」というサービスを契約することにより、バックアップやPDFのコピーが簡単になる。月額488円だが、最初の100日間は無料で使える。重要なメモを大切に保存したいなら、どうしても必要になってくる。

ファイル整理を簡単にしたいならクアデルノかrMPP

NA4Cのファイラは、Windowsのエクスプローラーのような複雑さが感じられる。中身がAndroidなので、本来は全く開く必要のないフォルダも表示されてしまう。どこに何を保存すべきかも分かりにくく、慣れるまでは使いづらい。

これに対して、クアデルノもrMPPも、ノートを保存する場所は基本的には1カ所しかない。そこにフォルダーを作って自分で分類する。クアデルノはデフォルトで4つのフォルダーが存在するが、無視して一番上にメモを作っても構わない。ファイルが増えると分類の手間がかかるが、作業としては単純なので、初心者にも分かりやすい。しかも、いずれも専用アプリがそこそこ使いやすい。

明るい画面がマストならNA4C

画面が明るくないと嫌だという人も、NA4Cがおすすめとなる。クアデルノ、NA4C、rMPPの明るさを比較したのが次の写真。

露出が変わってしまっているので、2枚の写真をそのまま比較はできないが、フロントライトがオフの状態では、クアデルノとNA4Cはほぼ同じ、rMPPがやや明るい。フロントライトを最大輝度にすると、NA4Cが最も明るく、rMPPがそれに続き、フロントライト非搭載のクアデルノが最も暗いという結果になる。

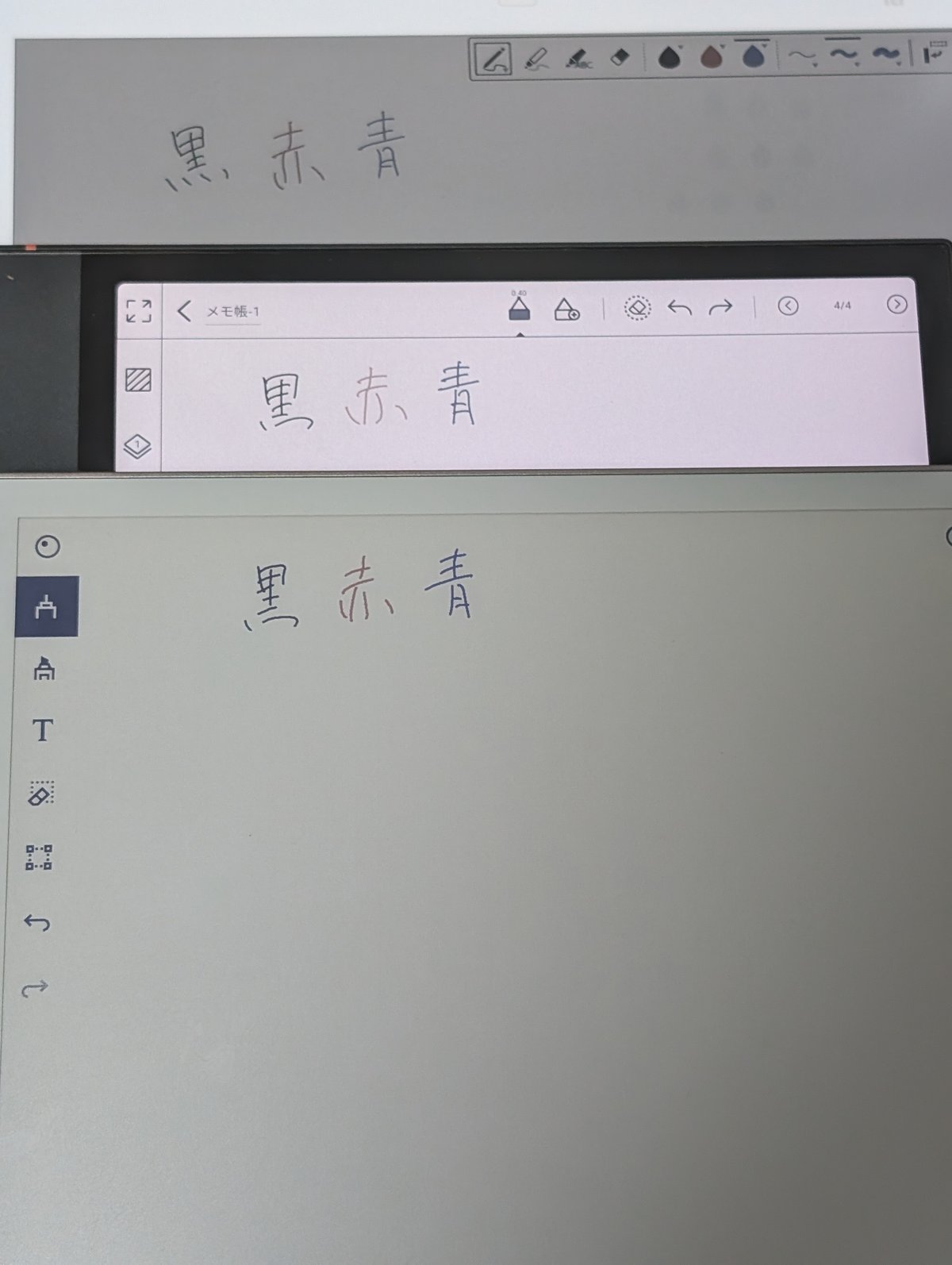

それから、黒と青の文字色に区別がつきにくいという意見をXで見かけたが、確かにその通りで、見分けがつきにくい問題を解決したいなら、青ではなく、青系統の明るい色を選択するしかない。

クアデルノをこれから買う人は注意

クアデルノGen.3Cは、Gen.2と比べるとかなり画面が暗いので、「カラーモデルが発売された!」と喜んで購入しようとしている人は、注意した方がいいだろう。

Kaleido 3は構造上、モノクロモデルよりもかなり暗くなってしまうので、明るくしたいならフロントライトを搭載するしかない。NA4Cは、明るめのフロントライトを搭載することで、画面が暗くならないように工夫しているのだ。

逆に、「多少画面が暗くても気にならないが、カラー画面がいい」「価格が少しでも安い方がいい」「国内メーカーによるサポートに期待したい」といった人は、クアデルノを第一候補にすべきだろう。また、クアデルノは独自OS搭載で機能を絞り込んでいる分、初心者が使い始めやすいと言える。とにかくメモを取ることに集中したいという人にも、クアデルノは悪くない選択肢だ。一方で、例えば手早くキレイに直線を引いたり矩形を描いたりといった高機能さを求める人には、NA4Cでないと困るシーンも多そうだ。

rMPPのフロントライトは暗い?

rMPPのフロントライトは暗い場所で使うためのものと割り切っているようで、明るい場所ではフロントライトが本当にオンになっているのかわかりにくい。rMPPが搭載しているGallery 3は、色の再現性を若干犠牲にしつつ、画面の明るさを重視した(と思われる)モデルなので、明るい場所ではフロントライトを使う必要がない。

価格重視ならクアデルノ

NA4Cの8万7800円という価格は、10.3インチカラー電子ペーパー搭載タブレットとしては特に高くないどころか、割安感がある。とはいえ、クアデルノGen.3CのA5モデルは6万円弱で購入できる。8万円出せば、A4モデルが買えてしまう。「とにかく安くカラーモデルを買いたい」という人には、クアデルノをお勧めしたい。rMPPは約10万円なので、価格面だけを考えるなら、全く話にならない。

結論

以上が万人向けの結論になるが、最後に自分ならどの製品を選ぶかを述べておきたい。ちなみに、手持ちの電子ペーパー搭載手書き対応タブレットは、以下のとおり。

モノクロモデル

・reMarkable 2

・BOOX Tab X

・クアデルノGen.2(A4モデル)

・Kindle Scribe(第1世代)

・Kobo Elipsa(第1世代)

・クアデルノGen.1(A5モデル)

・DPT-RP1

カラーモデル

・reMarkable Paper Pro

・クアデルノGen.3C(A4モデル)

校正に使うならクアデルノA4モデルかBOOX Tab X

ゲラの校正という点では、画面サイズはA4でないと困る。文庫や新書ならA5サイズのタブレットでも校正できるかもしれないが、A5判の書籍のゲラをA5サイズのタブレットで校正するには、トンボなしのPDFを用意する必要があって、現実的ではない(もちろん可能だが、デザイナーに別途依頼する必要がある)。もちろん、見開きでの校正は文字や画像が小さくなりすぎ、電子ペーパー搭載タブレットの動作速度では拡大の手間がかかってしまうのでまず無理だ。B5変やA4変の本になると、A5サイズでは(仮に液晶ディスプレイ搭載タブレットを持ってきても)使い物にならない。

そのため、手持ちの機材から選ぶとしても、これから買うとしても、クアデルノGen.3CのA4モデルが第一候補だ。ただ、iPadなど液晶ディスプレイ搭載のタブレットと比べると、クアデルノに限らず、電子ペーパー搭載タブレットの発色は非常に悪い。色をちゃんと確認したいなら、液晶ディスプレイ搭載タブレットを使うしかない。色を見ることを諦めて文字校正に集中するなら、いっそのこと、モノクロA4モデルの方がいいかもしれない。その場合は、財布に余裕があるならBOOX Tab X、なければクアデルノGen.2のA4モデルという選択肢が有力だ。

手書きメモならreMarkable2とBOOX Tab X

手書きメモを取るという視点では、自分の場合、カラーである必要はなく、書きやすければ何でもいい。サイズも、取るメモによって変わってくる。「とにかく思いついたらメモしたい」なら持ち運びやすい7.8インチ(BOOX Tab Mini CやBigme B751Cなど。両方ともカラーだが)、汎用性を求めるならバランスの取れた10.3インチ、1ページになるべくたくさん書きたいなら13.3インチになる。個人的には、打ち合わせのメモでは13.3インチ、アイデアをまとめたいときは10.3インチを使っているが、逆も当然あり得る。ただ、ペンは共通のもので済ませたいので、rMPPはよほど理由がない限り、日常的には使わないだろう(高かったけど!)。

ということで、手書きメモには、rM2とBOOX Tab Xをかわるがわる使っていく。カラー表示が必要なゲラを見るときだけ、クアデルノGen.3Cを引っ張り出してくる(あるいはiPadを使う)。しばらくは、そういうことになりそうだ。

更新履歴

2024.11.29 公開

2024.11.30 細かい部分の修正

2024.11.30 Kindle Coloursoftに関する事実誤認を修正(21時22分)

2024.12.13 細かい文言の修正