将来「高齢者」が自分らしく暮らしていくためには?

Ⅰ:住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けるには?

≪どうしたらよいのか?≫

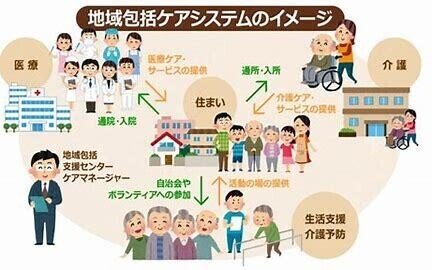

行政が促進している地域包括ケアシステム構築がある!

◆団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年頃には、地域包括ケアシステムが地域での高齢者支援体制の主力になる?

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が現在は急がれています。

今後は、認知症高齢者や単身高齢者世帯等の増加に伴い、医療や介護サービス以外にも、在宅生活を継続するための日常的な生活支援等を必要とする高齢者の増加が見込まれます。

高齢者が増えるとともに増える、認知症高齢者が地域での生活を守るためにも、上記のような地域包括ケアシステムの構築が重要になってきます。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて早急に作り上げていくことが必要なのです。

Ⅱ:多様なニーズに対応した介護の提供と整備ができるのか?

≪介護サービス基盤の整備が必要です!≫

◆地域の実情に応じた下記のような介護サービス基盤整備をします…

・高齢者人口や介護サービスのニーズを中長期的に見据えた計画的な整備をする。

・特養、老健、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、訪問介護等の

それぞれの役割・機能を果たしつつ、連携を強化しながらの整備をする。

・都市部・地方部など地域特性を踏まえた整備をする。

・高齢者向け住まい(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)の

整備状況等も踏まえた整備をする。

・「介護離職ゼロ」の実現に向けた施設整備・在宅支援サービスの充実、

介護付きホーム(特定施設入居者生活介護)も含めた基盤整備促進をする。

(出典:厚労省)

≪高齢者向け住まいの在り方は重要です!≫

◆有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の質を確保するためには?

・行政による現状把握と関与を強化をする。

・都道府県から市町村への有料老人ホームに関する情報の通知をする。

・未届けの有料老人ホームへの対応、介護サービス利用の適正化をする。

・事業者に係る情報公表の取組の充実をする。

・「外部の目」を入れる取組の推進(介護相談員等の活用)をする。

(出典:厚労省)

≪高齢者の住まいと生活の一体的支援が促進されます!≫

・自宅と介護施設の中間的な住まい方の普及が進みます。

・生活困窮者施策とも連携した住まいと生活の支援の一体的な実施が進みます。

(出典:厚労省)

Ⅲ:今後は、医療・介護の連携がより必要では?

「言うならば」

「在宅での医療と介護の体制の構築」

≪介護医療院の拡充が重要になる≫

◆連携する為に下記の4項目が特に大切です…

・地域医療構想等と整合した介護サービス基盤整備をする。

・中重度の医療ニーズや看取りに対応する在宅サービスの充実をする。

・リハビリテーションの適時適切な提供をする。

・老健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能の推進をする。

(出典:厚労省)

≪在宅医療・介護連携推進事業とは?≫

◆地域の実情に応じた取組の充実のための事業体系の見直しができるか?

・認知症施策や看取りの取組を踏まえた見直しをする。

・切れ目のない在宅医療・介護の実現に関する目標の設定をする。

・一部項目の選択的実施や地域独自の項目の実施をする。

・都道府県による市町村支援をする。

(医師会等の関係機関との調整、情報発信、人材育成等)

・PDCAサイクルに沿った取組の推進をする。

(指標の検討、地域包括ケア「見える化」システムの活用等)

(出典:厚労省)

≪医療で必要な介護医療院とは?≫

◆介護医療院への円滑な移行を促進する必要があります…

・早期の意思決定支援、手続きの簡素化等移行等支援策の充実をする。

・医療療養病床からの移行等、介護医療院のサービス量を適切に見込むための方策を実施をする。

(出典:厚労省)

Ⅳ:高齢者に必要な地域包括ケアシステムを簡単に現す「植木鉢」体制の内容は…

≪【介護予防・生活支援】や【すまいと住まい方】が基本になります!≫

◆包括的に提供されるあり方の重要性を示した考え方がある。

・「すまいとすまい方」を地域での生活の基盤をなす「植木鉢」に例えると、それ ぞれの「住まい」で生活を構築するための「介護予防・生活支援」は植木鉢に満たされる 養分を含んだ「土」と考えることができる。

・「介護予防・生活支援」という「土」 がない(機能しない)ところでは、専門職の提供する「医療」や「介護」「保健・福祉」 を植えても、それらは十分な力を発揮することなく、枯れてしまう。

さらに、これらの植 木鉢と土、葉は「本人の選択と本人・家族の心構え」の上に成り立っている。 (出典:厚労省)

伍:地域包括ケアシステムを補完・充実させるためには?

≪「自助・互助・共助・公助」が地域で連携し行動が必要では?≫

◆自助・互助・共助・公助を担う全ての人たちに「具体的に行動してもらう」必要がある。

(出典:厚労省)

介護保険等の社会保険制度や公的サービスに加え、ボランティアや住民主体の活動等である「互助」、市場外サービス購入等である。「自助」を充実していく必要があります。

特に「自助」においては、高齢者やその家族のニーズを踏まえて、自費で購入する保険外サービスがより拡充され、高齢者やその家族からみて豊富なサービスの選択肢が提供される必要があります。

「公助」は公の負担、 すなわち税による負担、「共助」は介護保険や医療保険にみられるように、リスクを共有 する仲間(被保険者)の負担です。

「自助」は、文字通り「自らの負担」と整理することがで きる。「自助」の中には、「自分のことを自分でする」という以外に、自費で一般的な市場サービスを購入するという方法も含まれます。

介護保険は、費用の負担で見ると、「自助」である自己負担が費用の 1 割、残りの 保険給付分の負担を「共助」である保険料と「公助」である税が折半しているが、全体と しては、社会保険の仕組みをベースとなります。

「互助」は、相互に支え合っているという意味で「共助」と共通点がある が、費用負担が制度的に裏付けられていない自発的なものであり地域の住民やボランティ 等で自分たちのことは、自分たちで対応することです。

Ⅵ:結果、地域包括ケアシステムを推進させるには?

≪課題解決には4つの項目が考えられる?≫

◆利用者視点での尊厳の保持・自立支援が十分に配慮した整備が必要です。

(中重度者の高齢者や医療・介護双方に対応する)

限られた人材や財源で十分な介護サービスを提供できるように、サービスを集約して、利用者のニーズに踏まえた体制整備が必要です。

認知症ケアの充実・看取りに関して専門性の高い看取職の整備が必要です。

感染症対策や災害への対応など、外部環境・外的要因に対するリスクマネジメントの対応が必要です。

★上記の内容整備で地域包括ケアシステムの推進と地域共生社会の実現が望まれます。

≪(検索・モーリーオジサン:詳しくは別の記事に掲載中です≫

【感謝】