非公認大会20-4 思考手順~プレイ方針まで 緑紫ルフィ完全攻略ガイド

こんにちは、森忍(もりにん)と申します。

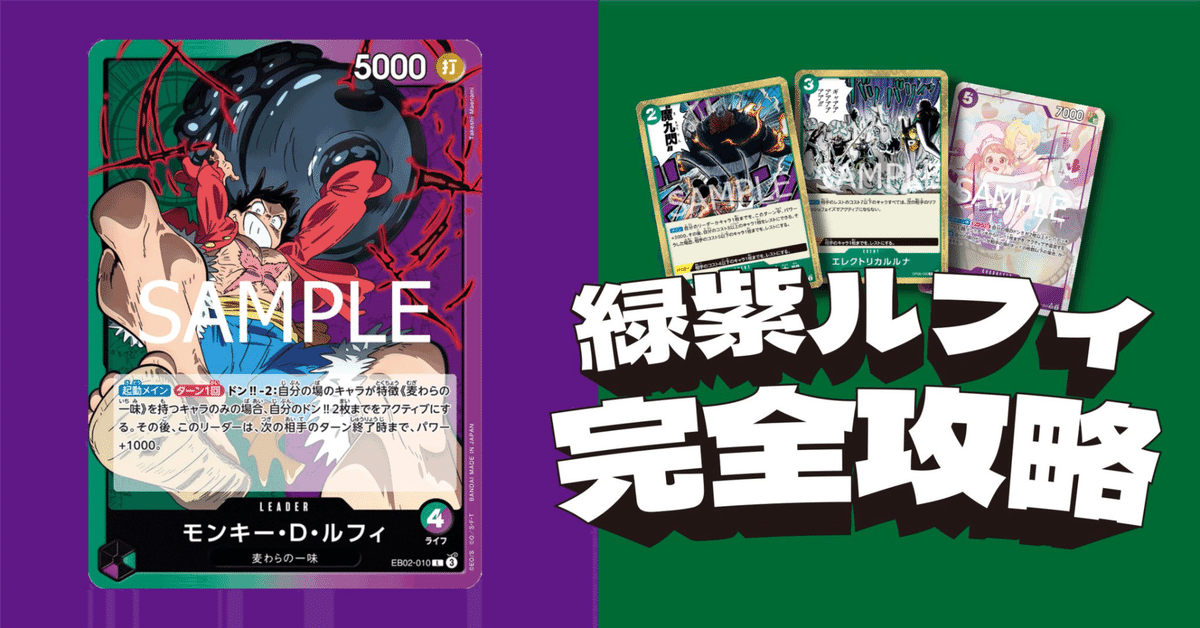

今回は7弾振りくらいに新リーダーからの環境トップデッキになった、緑紫ルフィについて解説したいと思います。

なお今回は新弾デッキの解説なためカード単体の評価や比較考察、デッキを作る上での思考手順なども順番に解説します。

私のワンピースカードの実績ですがこんな感じです。

2023 愛知エリア8-1

1次予選決勝大会 8-1 ベスト4 日本一決定戦出場

フラッグシップ優勝 9回

その他 非公認大会・デュエプレの実績多数

などなど

また今回の緑紫ルフィで3度非公認大会に出て、いずれも好成績を収めました。発売時点はこんな強いと思ってなかったよ。

そだ杯 個人戦 8-1優勝

うにぺん杯 個人戦 5-2 ベスト8

コーギーアール3on3 7-1 優勝

3大会の合計成績は20-4となっています。勝率は83%です。

ちなみに私は新デザイナーズデッキのチューニングには絶対的自信を持っています。なので信用してくれて構いません。

ちょっと強いこと書きました💦

前置きは終わり!本編をどうぞ。

お待たせしました、緑紫ルフィのnoteです!

— 森忍もりにん#BEANS_デュエプレ_ワンピースカード (@morinin_duelmas) February 6, 2025

採用カードの思考から方針まで緑紫ルフィが本当に知るべき「構造の知識」が詰まった記事です

今回はカード評価の認識を変えて欲しく強く書いた面もあるため、気を付けてお読み下さい

非公認大会20-4 緑紫ルフィ完全攻略ガイド #note https://t.co/cWvbLT3AZf

ちなみにnoteを買う側になった時にリツイート対象ツイートを探すのに手間取ることがあるので、ここに挙げておきます。良かったらnoteへのいいねやtwitterのフォローをお願いします!

noteを買うか迷っている方は、下にサンプルを挙げておきます。

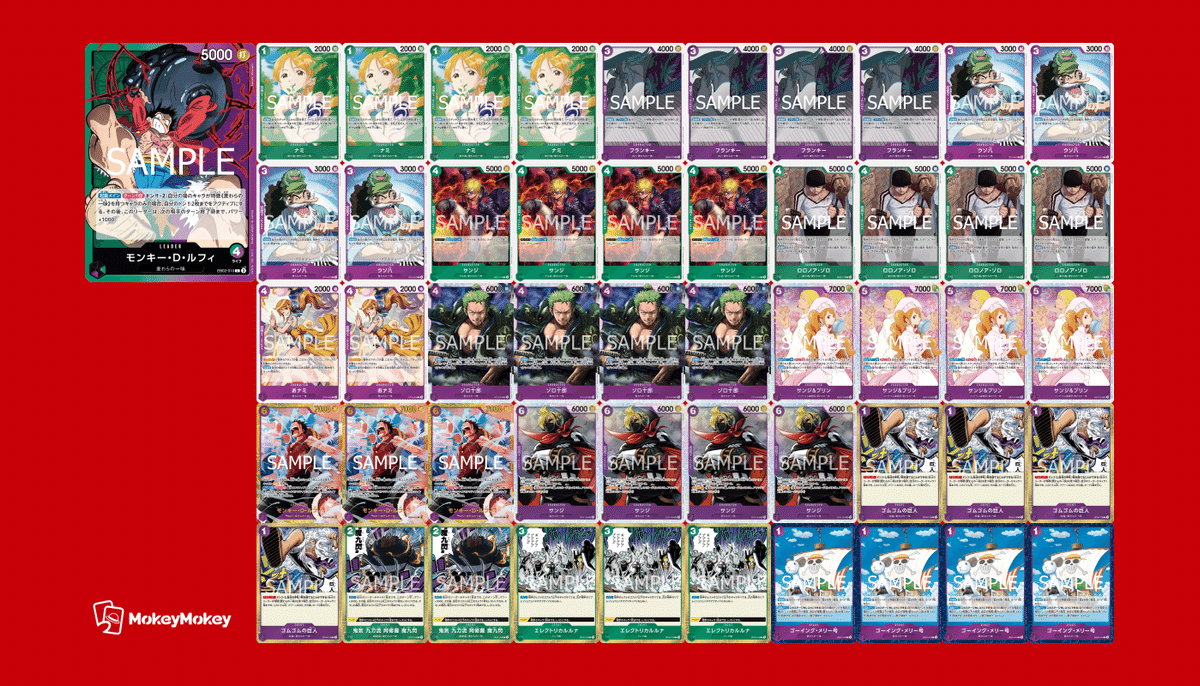

デッキリスト

デッキリストを有料部分にするのはあまりやりたくないので、こちらに載せておきます。

twitterにも載ってるし。

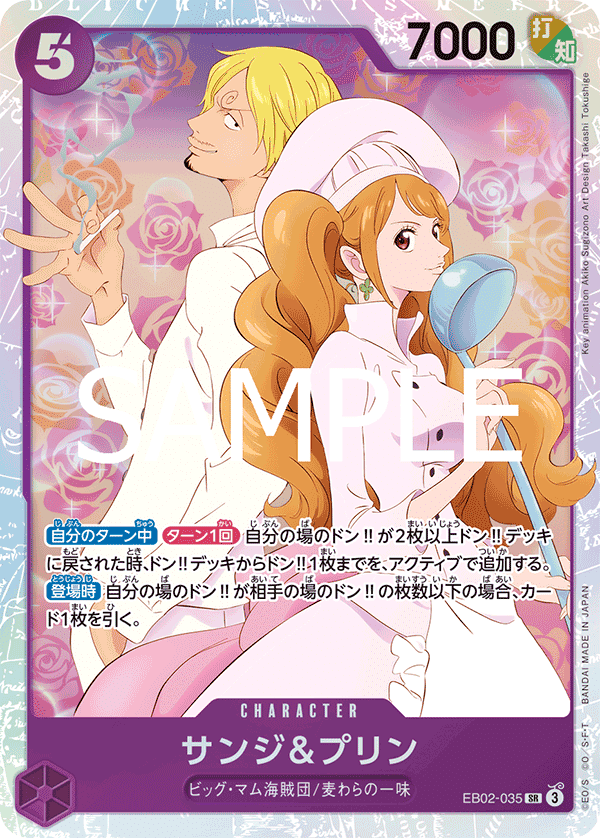

現状の変わり種は「おナミ」「魔九閃」「エレクトリカルルナ」でしょうか?

ただあくまで自分の調整段階の中で、一旦形にしたものです。

現状は色々なカードを試す意味はあるもののカウンターレスが明確に多いなどの問題はあります。

現状発生している懸念点なども説明したいので、ぜひ続きを読むことをお勧めします。

前提の話① 緑紫ルフィの強み

真っ当にドフラに勝つ展開力

緑紫ルフィは展開力・リーサル力が共に高く、リーダーのパワーアップを含め純粋な打点から発生する押し込み力の高いデッキです。

その打点と展開力はすさまじく、今までは存在しなかった

青ドフラに真っ当に殴りあっても勝つ可能性がある

リーダーになっています。有利かは要検証。メタカードの有無とかもあるし

今まではあくまでエネルやシャンクスなど、やや特殊なゲーム構造で盤面を破壊し切って勝つリーダーはありましたが(それも有利が付いているかと聞かれると色々だが)、ドフラに対して真っすぐ戦っても勝ち得るリーダーはかなり珍しく、デッキ自体の完成度の高さを物語っています。

中コスト帯のカードと盤面へのドン振りから生まれる広い選択肢

3~6コスト帯とサーチ・ドンを構えるかどうか・アタック時効果の有無に加え、ワンピカードの肝である盤面のドン振りも視野に入るデッキなため、非常に広い分岐が生まれています。

そのため対面への対応力も高く、少しくらいの不利や引きの悪さはプレイでひっくり返すことができます(ただし現状は、いわゆる初見狩りの部分もあります)。

また事実上の6000リーダーに巨人を構えられる点も強力で、展開量で負けてる局面でもギリギリ1ターンを買える可能性が高いリーダーでもあります。

攻防の選択肢の広さは大きな強みだと言えるでしょう。

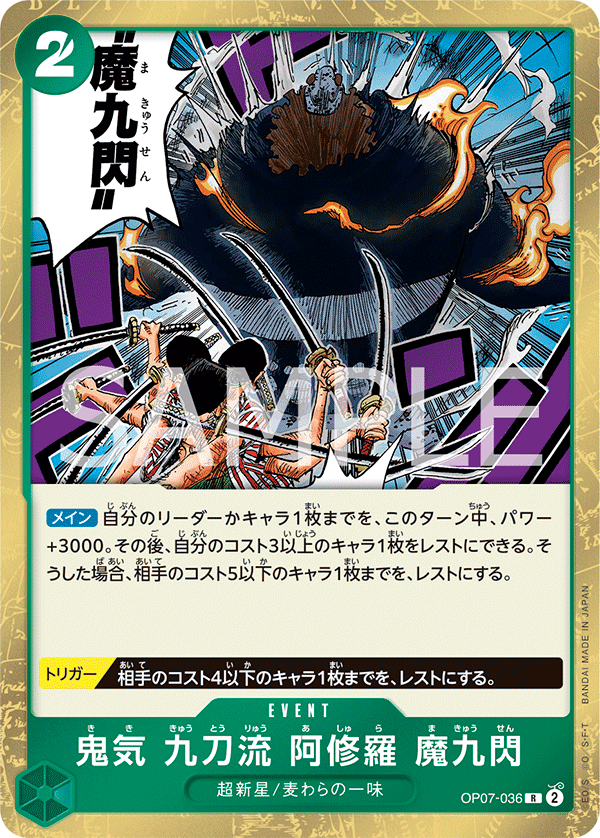

高いリーサル性能

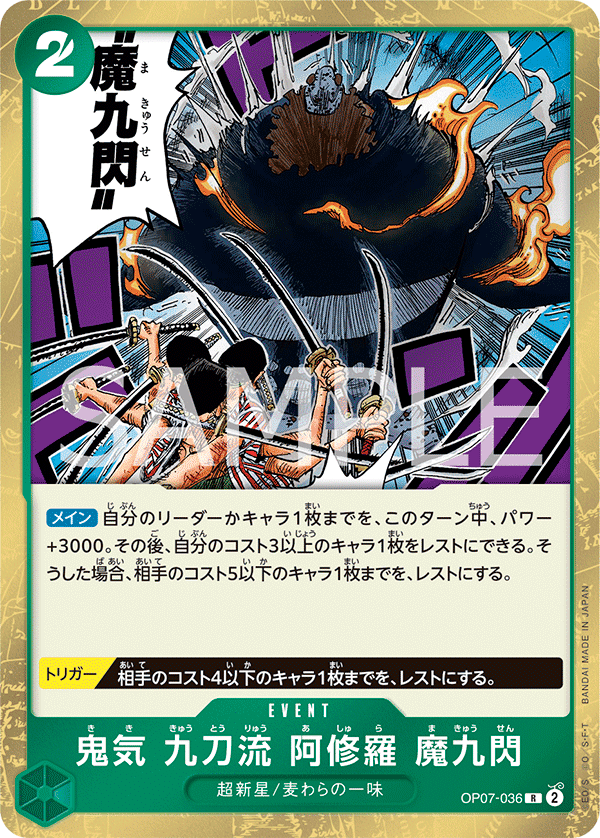

相手視点で読みずらい高いリーサル性能を保持しており、6ルフィや魔九閃を駆使して思わぬところから打点を生み出すことが可能です。

慣れていないと打点が読みにくく、このリーサルの攻防を正しく行うだけで非常に有利に戦えます。

ただし使用している側も正確に打点を把握する必要はあるため、慣れと計算力は必須のデッキです。

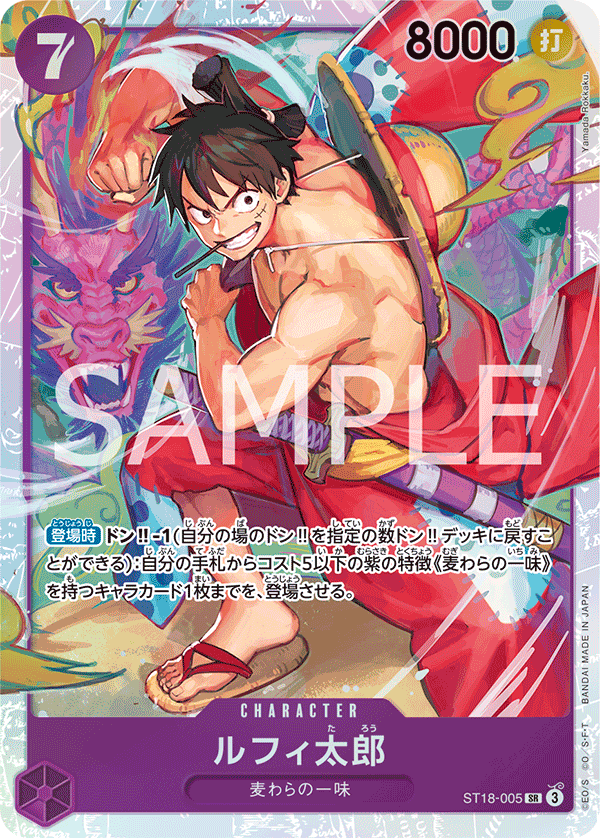

前提の話② ルフィ太郎とFILM7ルフィ

※ 不要だと思えば自身の判断で飛ばして下さい

既にあまり見なくなりましたが、ルフィ太郎を採用している方も多いでしょう。

緑紫ルフィを紫ルフィのようなデッキだと捉えた場合、その紫ルフィデッキでの強さからこのカードを評価するかもしれません。

しかしそもそも7コストルフィ太郎は、紫ルフィが先後関係なく3ターン目に置け、盤面が互いに1面しかないであろう状況で早期展開を押し付ける構造をしていたから強いのであり、5コストサンジプリンが事実上4コストで置ける都合上、あまり展開力に差がありません

例えば7ドンターンに5サンジプリンを7ルフィ太郎と一緒に置いても、既にサンジプリンがいない状況では追加で3ドンしか使えないため、1面おけるかどうかが精いっぱい、次ターンのドンの数も少なくなっています。

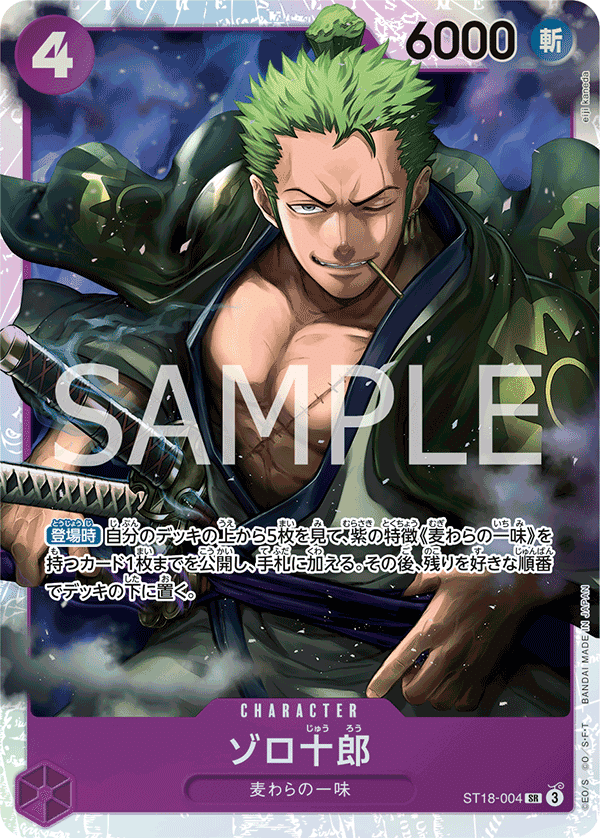

であればそのターンサンジプリン+ゾロ十郎で展開すれば、次ターンの8~9ドンを確保しつつ無理なく展開量を確保できます。

モチロンそのターンで面展開が終わるのは魅力的ですが、やるなら0~1の選択です。

もっと抽象的に表現すれば、ルフィ太郎があったおかげで勝っている局面の想像が付きにくいことが挙げられます。

このカードを多く積んで高速展開に向かったとしても、その分だけ手札にカウンターレスが溜まる可能性が増え、4tに出しても既に相手の盤面にもキャラがある状況なので、7/8000のキャラが立っているだけで勝つ局面があるかはかなり難しいところでしょう。

一方でFILM7ルフィについては、カウンターレスであるゾロ十郎をカウンター値に変えつつ、終盤のフタの役割、ドン-もする必要が無いため、相対的に役割が多いカードです。

こちらも多く積むことはありませんが、少数採用はかなり選択肢に入ります。

前提の話③ サンジプリンへの本当の依存性

このデッキはサンジ&プリンがキーカードであり、引けるかどうかで出力が変わります。

しかし最速で置かなくても構わない、正確には最速で置かない方が強い局面が多々あります。

そもそも最速置きをしてもそのターン発生している事象の評価は

〇 リーダーが6000になる

〇 追加で3ドンが使用できる

× 次ターン以降使用できるドンが1ずつ少なくなる

の差し引きであり、除去を受けたり後続がいないなどして毎ターン1ドンずつしか増えない進行になれば、決着ターンの6~7ターンまで1ドン少ない状況になります。

この時点で追加で使った3ドン以上の前借りを失っていることになり、先3タイミングではリーダーの6000パワーも意味を持ちにくいため、単純に効果を使う方が損をすることになります。

紫系デッキなので当然と言えば当然ですが、次ターン以降のドン管理と相手から飛んでくる除去との兼ね合いでサンジプリンを置くか判断することになります。

上記の理由から先3の行動は4コストのゾロ十郎で再現性を稼ぐ or 4コストゾロで相手の盤面に干渉するが有力なケースが多く、決して先3tに最速置きする必要は無いことには留意したいでしょう。

そしてこのことは後手を取る対面が意外と多い理由にもなっています。

いやまぁ4t以降には流石に欲しいんだけどね。

前提の話④ 緑紫ルフィの弱み

攻撃戦力がギリギリで息切れを起こす可能性がある

7コスト以上の大型(選択肢である8キッドを除く)が採用されておらず、4~6コストの中型を並べるデッキになっています。

トップから4コストカードが出せる青ドフラや、終盤は大型1枚の手札消費で問題ない他のデッキと比べ、中盤以降も4~6コスト帯の組み合わせで行動を作るこのデッキは、相対的に盤面に出すカードを多く必要とします。

これを解決してるのがデッキの軸である「サンジプリン」「ゾロ十郎」、2000カウンターながら十分に戦力になる2種の「サンジ」の存在であり、この戦力量で面を展開し続けるには手札の管理が重要になります。

手札全体から除去やコンバットでのKOを受けても良いように立ち回らないと、非常に痛い目を見ます。

逆に対策側としては、じっとバウンス以外の除去をし続けて勝つルートも視野にいれたいですね。

ややサンジプリンへの依存性がある

上で書きましたがあくまで最速置きをする必要は無いだけで、引いた枚数次第で出力が変わります。4tまでに1枚も引いてないとかなり厳しく、ゲームを組み立てるのも困難になります。

ただしコレは他デッキと比較した時、そこまでのデメリットにはなっていないと感じます。

私はこの手の「特定のカードに依存性のある」デッキを評価する時、ゾロの「5コストマルコ」や、カイドウの「鬼ヶ島」を比較対象にします。

ゾロの5コストマルコはかなり依存性の高いカードで3t目に置くことを強要されてる場面も多かったですが、2種のサーチと4枚のカードだけで何とかしていたデッキであり、できるだけ3t目に出さないと苦しいカードでした。

それと比べると2種のサーチ、4tに出せば間に合っているこのカードは、カードゲームの要求としては許される範囲と見ています。

もっとやべー要求してるデッキ、無限に思いつくでしょ?

それよりも「合計でまずまずの枚数戦力を引かなければいけない」点こそ、注意したい要求だと考えています。

サンジプリンよりも「いかに攻撃戦力を足らすか」の

要求に目を向けたい

パワーマイナス・パワー参照除去全般に弱い

緑紫ルフィは盤面が6000~7000くらいで構成されつつリーダーに6000のパワーがあるため、そもそも盤面のコンバットで押し負け無いのが強みです。

対ドフラなどは「盤面のスタッツラインに2000近い差がある」ことを生かして戦っています。

またデッキの軸である「サンジ&プリン」が7000パワーを持ち、このカードが1ドン稼ぐ+7000のアタック回数を持つため、手札3枚くらいまでなら守る価値に見合います。

このデッキ全体でやや高いパワーラインを維持していることはデッキの大きな強みではありますが、それが故に少しパワーラインを下げられるだけで、途端にコンバットやパワー参照除去に晒されることになります。

基本方針

基本的にドンカーブ上の行動を書くのはあまり乗り気ではありませんが、新弾デッキのため触れて置こうと思います。

超重要 : リーダー効果をスルーする選択を理解しよう

前提の話でも記載しましたが、3ターン目のサンジプリン、特に先攻3ターン目のサンジプリンは全く必須ではありません。

除去力のあるリーダーに対してはサンジプリンを面に置く価値が低く、先3にリーダー効果を使用してそのターンに3ドンを前借りしても、そのターンに失ったドンが数ターン先まで響いて損をすることになります。

後手の場合でもゾロ十郎→6ルフィを順に投げればゲームを作れるので、まずはサンジプリン+リーダー効果への依存から脱却しましょう。

これができるだけでデッキの要求値は下がり、デッキの組み方も変わっていくでしょう。

さらに言えば先3でサンジプリンを出す必要が無いのだから、除去力のあるリーダー対面ほど、後手を取ってゾロ(ゾロ十郎含む)から入る方が強くなります。

環境に先攻リーダーが多いから相対的に先攻を取ることも多いだけで、後手選択はする対面は意外と多いです。

※ もちろんサンジプリン自体はめちゃくちゃ欲しいカードです。引けたかどうかで出力に差は出てきます。

ブラックマリアがいない時の↑の運用を思い出して下さい。

基本のドン効率について覚えておこう

既に書いた通りドンの進行について示すのは避けたいところです。

プラン通り動けなければアドリブが必要ですし、「この進行をすれば良いんだ!」という思考にデッキの伸びしろは無いからです。

ゲーム方針の方が大事。間違いない。

しかし慣れるまでは基本のドン構造に戸惑うのも事実でしょうから、基本的なことはさらっておきます。

3ドン

概ねテンポでカードを出す(3ゾロ十郎など)ことの価値は低い

このデッキは6000~7000で攻撃回数を積むことができるため、進行的に7000詰めが続きそうなら、7000アタック+サーチが視野

4ドン

ゾロ十郎・ゾロが選択肢。相手の盤面に処理するべきカードがあるか、ゾロ十郎が仕事をせず処理されないかの選択。

5ドン

必ず5サンジプリンを出すべきかどうかを検討すること。

後続がおらず、サンジプリンが手札バウンスでない除去をされる場合は、リーダー効果を使うのを避けるべき。

3ドン分余るため、フランキーが出せるのであれば2面展開が視野。ドンも失わない。

6ドン

5サンジプリンから4ドンを使える。その4ドンをゾロ十郎・ゾロに使う以外に、3ドンでフランキーを立ててのリーダー7000パンチが視野に入る。

可能であればサンジプリンを持っておきたいが、リーダーと盤面のゾロ十郎がアタックしてからの6/7000ルフィは代替手段になる。

7ドン

① 5サンジプリン×2

② ゾロ十郎で探してからのサンジプリン

③ 6ルフィを投げ、盤面にドンを振っての7000詰め

などができる。

既に5サンジプリンが立っている状況であれば、5サンジプリンから6/7000ルフィまで繋がる。

8ドン

盤面にサンジプリンが残っていれば、8キッド着地後リーダー効果空打ちで8キッド付与分のドンが確保できる。

また8キッドの起動メインで3ナミを出せば、盤面にサンジプリンがいなくても8キッド付与分のドンが作れる。

その他7ドン分の動に加えて、巨人を構えるのが視野

9~10ドン

概ねリーサルを組むドンの枚数。ドンをレストにする形で消費すれば、サンジプリンの枚数+2枚使えるドンが増えることを確認したい。

6ルフィが8ドンで3000要求を2回積みパワーのロスを少なく攻撃回数を稼ぐことができるため、リーダー効果で起こすドンも合わせて基本的に打点効率が上がっていることは理解しておきたい。

その他魔九閃があると、盤面に付けてアタックした後のドンをコストにすることで、無理なく3000分のリーサル打点を増やせる。

以上をさらっと頭に入れて置き、引き出しからすぐ出せるようにしておきましょう。

リーサルへの道筋を見失わない事

緑紫ルフィの強みは追加で2~4ドン使えることによる、高いリーサル力にあります。そのため面展開をそこそこにして、6ルフィと魔九閃によるリーサルの圧をかけるべきタイミングがあり、5/7000サンジプリンを持っているだけ出していると痛い目を見ることがあります。

6/7000ルフィはリーサル力の高いカードですが、5/7000プリンやその他の採用カードはリーダーとのかみ合わせが良いだけで、リーサル力という観点では少し劣ります。

設定したリーサルターンからどれだけ前に進めば良いかを判断し、前に進めるなら6/7000ルフィを、後ろに倒すならサンジプリンやゾロ十郎・コンバットやブロッカーで解決しましょう。

特にミラーでは、リーサルターンの見積もりは非常に大事な考え方です。

リーサル攻防の手段をたくさん持っておこう

終盤使用できるドンの数が多いため、それをうまく攻防に変換できるカードを散らしたいところです。

攻撃側には魔九閃・守備側にはエレクトリカルルナが強力なカードで、これらのカードは中盤のコンバットやアタック時効果を防ぐのにも使える、非常に強力なカードです。

ここに紫ルフィと同様、おナミやゾロ十郎などで攻防に手札・盤面を整え終盤の攻防を制しましょう。

終盤の攻防を見越してリストを組むのも非常に重要です。

候補カード選定の手順

若干コラムです。今回は新デッキを作るときの候補カード選定についてです。面倒な方は飛ばして構いません。

緑紫ルフィは新弾デッキですから、現状は個々人の考え方のもといろいろなカードが採用されています。

ここではどう考えていけば候補カードが見つかるのか、デッキに採用できるのはどういったカードなのか?という視点の元、可能性のあるカードをまとめてみます。

試せるカードのリストアップ

今回は麦わらで一旦ソートをかければほとんどのカードが洗い出せるので、3桁に満たない枚数を見るのはさほど難しくありません。

ほとんどのデッキで確実に入っているカードを除き、麦わらの一味を持つ候補カードを単に箇条書きします。

A. 2or3ロビン

B. 3/4000ウソ八orフラの介or3ナミ(4サンジがゾロ十郎にかからないため)

C. 4おナミ

D. 5サン五郎

E. 魔九閃(イベント)

また非麦わらの一味で試せるカードを考えましょう。

緑紫ルフィは麦わらの一味以外のカードがいると、リーダー効果が使えないという制約があります。

そのためこの制約に引っかからないカードや、引っかかっても問題ないカードが採用候補になります。

上記を踏まえ、可能性のあるカードの性質は以下の通りです。

Ⅰ. イベントカード(非麦わらの一味を盤面に出す必要がないため)

Ⅱ. ブロッカー(盤面に出し、その場で消えれば問題無い)

Ⅲ. 1枚でゲームを一変させるカード(勝ちまで繋がればリーダー効果など不要!)

例を挙げると

Ⅰ. エレクトリカルルナ

Ⅱ. 2チョッパー・5ロー(番外ですぐ消えるという意味で2フォクシーなども入る)

Ⅲ. 8キッド

といったカードがプールを探せば(知識があれば)出てくるでしょう。

上記のカードに仮説を立て、どういった要素で強いのかを順番に検証をしていきます。

何が強いか、どうして強いか仮説を立てる

魔九閃

緑黄ヤマトの知識があれば、最終ターンにレストのドンを作ってパワーを上げるカードの価値に気づくでしょう。

麦わらの一味を持ちゲームプランに絡めやすいのも高評価。当初の仮説はこの程度でした。

リーサル用のカードだと思って試すと、5サンジプリン着地後にドンを増やせる性質上、5サンジプリンをコストにすることで道中のレスト&コンバット用のカードにもなっていることに気づきます。

除去手段・打点形成・プラン作成など色んな面で活躍できるため、使い勝手は非常に良かったです。

デメリットとしては防御に使いにくいカードなため、リーサルターンを1ターン後ろにしたい時にこのカードが邪魔になる可能性があることです。

8キッド

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?