【ミャンマークーデター】ミャンマー国軍と蜜月ロシアの関係とは?

今日は、クーデター以降に、ミャンマー国軍と蜜月の関係にあると言われるロシアの存在について。

ロシアは、ミャンマーに武器を輸出したり、国軍記念日に出席をしたり、国軍と近い関係性を持っていると報じられるようになりました。

私自身は、ロシアについてはほとんど興味もなかったのですが、この機会にロシアとミャンマーの関係性について勉強してみました。

きっかけはこちらの一連のツイートです。

1. This History Thread is about Burma (Myanmar) relations with Russia. Over many years the relationship has had some interesting twists & turns. Currently the connection consists mainly of Russian arms deals + diplomatic enabling for Myanmar coup regime. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/PHQFAIqnxG

— Edith Mirante (@EdithMirante) July 7, 2021

1、ロシアとミャンマーの歴史

まず、ミャンマーとロシアの過去の歴史についてです。

ロシアが最初にミャンマーとの関係を持ったのは15世紀です。

ロシア商人のAthanasius Nikitin氏がペグー(ミャンマーのバゴー地域)を来訪し、ペグーの地域を

”ルビーやその他の宝石の取引をしているインドのダルヴィーシュ(イスラム教神秘主義者)が居住している「無視できない街」”

と表現されました。

ーー<15世紀のミャンマー>ーーーー

ペグー王朝とアヴァ王朝を併合した

タウングー王朝を建国された頃です。

14世紀頃から、ペグー王朝と

アヴァ王朝は権力争いなど

それぞれの王朝の戦争をしていました。

タウングー王朝は、後にタイの

アユタヤなども支配して、全盛期を迎えています。

”ミャンマーがタイよりも発展していた”

”タイがミャンマーの発展を恐れている”

など言われることもありますが、

この辺りの王朝時代からの流れから

そのような意識があるのだと思います。

ーーーーーーーーーーーー

19世紀には、イギリスとロシアが中央アジアの覇権をめぐる対抗「グレート・ゲーム」をしていた頃、イギリスはビルマを植民地化しました。

また、ロシア地理学会のIvanMinayev氏が、仏教の写本と考古学を研究するために1885-6年にビルマへ来訪されています。

19世紀頃、ロシアは、中央アジアを支配下に置いていましたがインドやカシミール方面、ビルマへの進出を伺っていました。

チベットやミャンマー北部、ヒマラヤ、新疆ウイグルあたりの地域は、当時は未知のエリアで

ロシアだけでなく、イギリス、中国、日本などがこの地域に探検家や外交官、軍人を送り込んでいます。

しかし、当時は、イギリスの方がビルマ・インドの地域では影響力を持ち、

植民地となりました。

ロシアにとっては、標高5000~6000mの山を越えなければいけないのでビルマは遠くて辿り着けませんでした。

ですので戦前はロシアとミャンマーはあまり強い関係がなかったと考えられています。

2、”共産主義”思想で深まるソ連とビルマの関係

第二次世界大戦後、1948年にイギリスから独立しビルマ連邦ができました。

当時の独立指導者アウンサン将軍は、イギリスからの独立や、反植民地的な政治・経済的視点においてロシア共産主義者から触発されていました。

当時のソビエト社会主義共和国連合(USSR)は、イギリスからの独立でビルマ連邦を承認し、1951年にヤンゴンにソ連大使館を開設しました。

ビルマ連邦は、ソ連の共産主義の思想に触発されていましたが、

初期のソ連の影響力は徐々に弱まり、サポート・武器供給などにおいて、中国共産主義の影響力の方が強まりました。

しかし、ソ連にとってビルマは、冷戦外交的な存在感とソ連国家保安委員会(KGB)の予算を維持していました。

(ビルマを外交的に重要な国と捉えていたのだと思います。)

ビルマ連邦初代首相のウーヌ氏は、1955年にモスクワに訪問、ソ連首相のフルシチョフも1955年と60年にビルマを訪問しました。

(ビルマ連邦初代首相のウーヌ氏)

当時、ソ連フルシチョフ首相は、ビルマに訪問した際に、

「遅かれ早かれ、新しい人々が権力を握るだろう」

とフルシチョフ首相はビルマへの関心を示し、

ウーヌ首相へキャビアやヤンゴン工科大学、インヤレイクホテルなどをプレゼントしました。

インヤレイクホテルは、インヤ湖の近くでとても閑静な場所にあります。

「療養所」スタイルで建築され、イベント会場、宴会、などの公共スペースもあります。

(今は帰国者の隔離ホテルに指定されています)

インヤレイクホテルはウクライナ生まれのソ連の建築家Viktor Semyonovich Andreyev氏によるもので、

ウィーン、北京、プラハのソ連大使館に展示パビリオンを建設されたり、ソ連で高い社会的地位となり様々な賞を受賞されている方です。

ヤンゴン工科大学は、私も何回か足を運んだことがある大学で日本へ就職される方も多くいらっしゃいます。

国内でもトップの工科大学でミャンマーのエンジニアの多くはヤンゴン工科大学出身と言われています。

3、ソ連とビルマの2つの事件

1959年と1973年に、ソ連とビルマ間では2つの事件がありました。

1959年5月、ミャンマー大使館ソビエト駐在武官Mikhail Stryguine大佐が、

薬物の過剰摂取で入院し、その後、ソ連に帰国しました。

ソ連大使館は、空港で記者を撃ち、ビルマの記者はソ連大使館を襲撃しました。

「ソビエト大使館の内部」という回想録によると、ビルマ語を話すロシアの外交官/ 国家保安委員会エージェントのAleksandr Kaznacheev氏はビルマ政府の同意を得て米国に亡命したとされています。

また1973年には、クンサというミャンマーシャン州の麻薬密売人の刑務所からの釈放を巡って誘拐人質事件がありました。

二人のロシア人医師がタウンジーにあるソビエトの病院から誘拐され、クンサの釈放のために人質にされました。

タイの将軍が医師の釈放を仲介し、身代金を払ってロシア人医師は解放され、クンサも刑務所から釈放されました。

4、軍事関係で深まるロシアとミャンマー

1962年、ネウィン将軍がビルマで初めてのクーデターを起こした後、ビルマ独自の社会主義政策が採られ、軍事政権が樹立されました。

(ネウィン氏)

ネウィン時代の外交政策は中立の立場を維持し、同盟を避けました。

ソ連は、ライバルである中国がビルマの共産党武装グループへの支持を

増やすことで報復される可能性があることを恐れていました。

ビルマ連邦としては同盟は避けましたが、ダムの建設や軍事訓練の面などで関係が深まっています。

ソ連からのKyetmauktaung灌漑ダムなどの援助をしてもらっています。

1991年ソ連崩壊後も、ロシア政府としてミャンマー国軍と主に軍事的な面で関係を強めています。

・ロシア陸軍士官学校での

ミャンマー将校の受け入れ

・ミャンマー人学生の受け入れ

(工科大学への留学)

・武器輸出

などが行われています。

戦後、ソ連の共産主義思想の模倣から始まり、

現在では、主に「軍事」の面で関係性を深めています。

ミャンマー国軍側は、軍事面をロシアに頼りたい

ロシア側は、武器の販売とミャンマーの天然資源を手に入れたい

というお互いの思惑の一致もあり欧米の制裁が課されるほどロシアとの関係が深まる傾向にあります。

5、2000年以降のロシアとの軍事交流

ネウィン将軍がビルマで初めてクーデターを起こした後からソ連(後、ロシア)との軍事的な関わりが始まりました。

2000年代でも、

・ロシア陸軍士官学校での

ミャンマー将校の受け入れ

・6000人以上のミャンマー人学生の受け入れ

(工科大学への留学)

・ミャンマーへの武器輸出

(2010年〜2019年で900億円の装備を購入)

→中国からの武器輸入を上回る。

・ミャンマー投資の調査

(エネルギー、工業、航空、農業、情報技術、輸送、観光などの分野)

・ロシア・ミャンマー間貿易が約2倍

2010年128億円→2017年290億円

・ミャンマーでロシア製ワクチン正式承認される

などがありました。

2013年には、ロシアのジェット機、ヘリコプター、攻撃機、ミサイルシステム、ドローンなどを注文し、KIAのカチン領土への襲撃にロシア製のヘリコプターも用いられています。

ロシアにとって、ミャンマーは主要な武器供給国であり、

ミャンマーにとっても武器調達の16%がロシアからです。

2010年〜2019年にかけて全体で24億ドル、

ロシアから8.7億ドルを武器の購入に費やしています。

最近になってロシアとミャンマーの関わりが軍事関係の面において深くなったように感じていましたが、

欧米が全面的にスーチー氏をバックアップし、民主化を進めていた頃にミャンマーがロシアに近づくことは

反ロシアの多い欧米に何をされるかがわからず、あまり公にしなかったという経緯がありました。

また、アメリカが経済制裁を行っていたためミャンマー国内で米国企業との取引も禁じられていた背景もあります。

さらに、国軍幹部は保守的で、中国嫌いが多く、中国への依存を避けるためにも2016年にモスクワとの安全保障協定を確立しています。

ロシアとの共同の軍事訓練も行われていました。

軍事政権だった2000年代は特に、

・欧米からの国軍への制裁

・欧米の反ロシア

・中国依存したくない

・ロシアとミャンマーの戦争の歴史がない

(仲が悪くない)

という環境が、民政移管した後も、密かにロシアと軍事関係を深める要因だったのかもしれません。

ロシアにとっても、ミャンマーは資源国であり反欧米・反中国の国軍は都合の良い相手でした。

6、クーデター前後のロシアとミャンマーの動き

クーデター直前に、ロシアの国防相Sergei Shoigu氏が、ミャンマーを訪問し、武器の供給を約束していました。

防空システムや監視ドローン、レーダー装置など。

ちなみに、ロシア国防省のSergei Shoigu氏はロシア国内でも人気がある人物で、ポストプーチン時代の指導者候補の有力な一人とも言われる人だそうです。

ミャンマーの国軍司令官は

「忠実な友人として、ロシアは困難な時に、特にこの 4 年間、常にこのミャンマーをサポートしてきてくれた」

と発言しています。

「この4年間」とは、

民政移管後のアウンサンスーチー政権時代のことだと思います。

また、クーデター直前にヤンゴンの街中で軽装甲車が目撃されましたがこれもロシアから納入されたもの、とされています。

さらに、今年の国軍記念日3月27日にもロシアの Alexander Fomin大佐が出席。

ちなみに、国軍記念日のミャンマーでは、クーデター後最大の死者数となりました。

国連総会でミャンマー国軍の人権侵害に関してもロシアと中国は拒否しました。

さらに、旧ソ連諸国ウクライナとベラルーシも、ミャンマーに武器を販売しています。

特にベラルーシは、2021年6月18日のミャンマーへ武器流入を防ぐ国連総会の決議にて、ミャンマーへの武器禁輸措置に反対した唯一の国でした。

(ロシアと中国は決議を棄権)

2021年6月13日〜19日は、セルゲイ・ショイグ国防相が率いるロシアの代表団がミャンマーを訪問しました。

ロシア海軍の副司令官が率いていたため、

海軍関連についてが訪問目的とみられていますが、目的は明らかではありません。

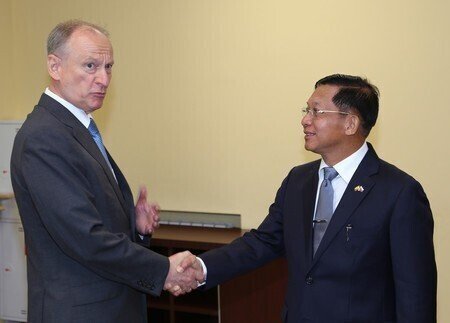

6月20日からは、ミャンマーの国軍司令官が、ロシアに来訪し(軍事キャリアで7回目)、モスクワ国際安全保障会議への出席、ロシア高官との会合、軍事訓練学校を訪問しています。

二国間海軍の協力と訓練についても話し合われました。

ロシアの通信社によると

”ロシアのおかげで、私たちの軍隊はこの地域で最も強力な軍隊の1つになりました”

と国軍司令官は話したそうです。

過去にも、ロシアを「永遠の友」として表現したり、

「欧米の制裁があっても、我々は生き延びてきた。少ない友と関係を築く」

という発言もありました。

ミャンマー国軍にとって、ロシアは「大切なパートナー」という位置づけです。

ロシア側もミャンマーは

「長年の戦略的パートナーであり、信頼できる同盟国」

であり、軍事協力は両国間の関係の「重要な要素」であると述べています。

7、ロシアと東南アジア

地理的に日本から遠いロシアは北方領土を除いて、親密さや関係性が(逆に敵対心も)少ないと思います。

アジアにとってもどちらかというと、中国やアメリカに左右されることの方が影響は大きく、

ロシアとの関係はあまり表立ったものは報じられないように思います。

(私が無関心だったからかもしれませんが・・・)

しかし、ソ連時代に遡ると、ラオス・ベトナムの共産主義政権と緊密な同盟関係の維持や、

カンボジア介入でも東南アジアの中にソ連の強い存在感がありました。

ロシアは、インドとも、戦略的パートナーシップを築いています。

ソ連崩壊後は、急速にロシアの影響力は東南アジアで落ちていきましたが、

プーチン政権にて、武器取引を通じて関係構築を行い、

ミャンマーにおいては、欧米諸国の影響力に取って代わる機会になりました。

2010年テインセイン政権時代(準文民政権)では、中立的な外交政策スタンスを示しましたが、

実際はミャンマーの将校は、ロシアの軍事学校や訓練施設と密接な関わりを持っています。

ロシアの武器の関係は、東南アジアでは、

ベトナム・ラオス・マレーシア・インドネシアでもロシアからの武器輸入比率が高くなっています。

(特にベトナムは、全体の武器輸入の84%がロシアから)

戦時中は、東南アジアのほとんどの国が欧米諸国の植民地政策や代理戦争など支配下にありました。

しかし、ロシアは東南アジアにおいて争った歴史がなく、敵対心がありません。

8、ミャンマーにとってのロシアは頼もしい存在?

クーデター直前、1月下旬頃に、ヤンゴンの街中でロシア製の軽装甲車が目撃されました。

わざわざ街中に軽装甲車を目撃させたのは、ロシアと対立する欧米や中国に対して、

「国軍のバックにはロシアがいる」

というメッセージになると言われています。

ミャンマーにとってロシアは距離もあり植民地にした歴史もありません。

中国のように国境沿いでの争いや戦時中のイギリスの残した争い(少数民族との複雑な関係など)の過去もなく、危険性もなくむしろ頼もしい安全な相手です。

さらに

ミャンマーに対し制裁を課していた欧米とロシアも対立しているという国際情勢や、

国連でロシアが拒否権を持つことも有利に働き、

国軍にとって安心材料となりました。

結果、国連としては、何も対処できることがなく、

ロシアではミャンマーのクーデターを、「内政不干渉」のスタンスを貫いています。

武器輸入に関しても、他国から技術を盗んたコピー且つ品質も悪い中国製の兵器を購入し、中国の支配下になるよりも、

武器の精度が高く中東・東欧、アフリカなど戦闘実績を積んでいるロシアの方と組むことの方が利益になります。

国民にとっても、ロシアに対する警戒心よりも

(武器輸入に関する抗議は多々ありますが)

中国に対する警戒心の方が大きいように思います。

中国・欧米との関係に苦しむミャンマー国軍に手を差し伸べる・・・

というようなロシアの外交が、

今後、どのような関係性を築いていくのか、

ロシアのミャンマー投資によって国民が豊かさを享受できるのか、

ただの資源搾取で終わるのか、

国軍の利益だけで終わるのか、

など、国民にとっても頼もしい国であってほしいと願いますが、今後も注視したいところです。

ーーーーーー

以上、ミャンマーとロシアについてでした。

私自身、ロシアについては大変失礼ですが、無関心でした。

今後さらに深まっていくであろうロシアとミャンマーの関係は

ロシアと他国の関係含めしっかり勉強したいことの1つです。