【家19】断熱気密⑥見えない性能を可視化する気密測定

前回のnoteで執念の気密施工を経て、

高断熱高気密な家の肝心カナメとなる

第三者機関による「気密測定」が行われました。

まず結果はというと、

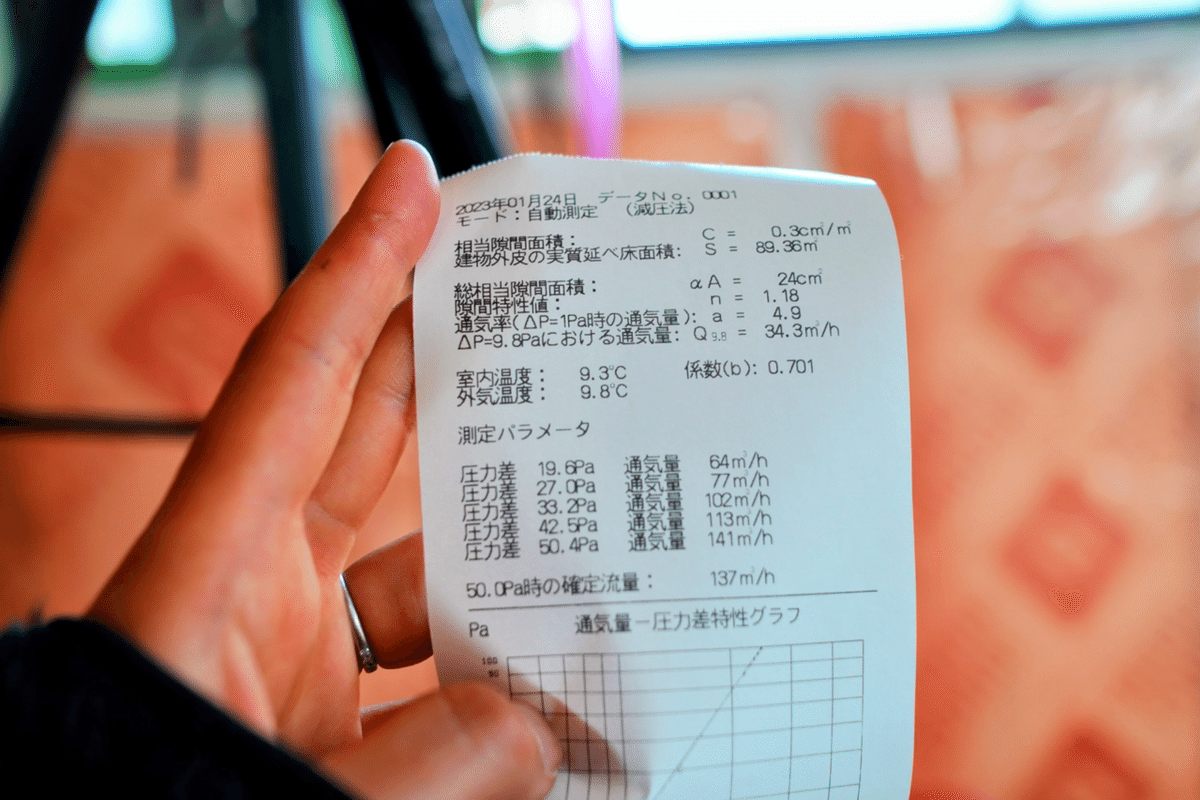

家にあるスキマの大きさを示すC値0.3㎠/㎡と、目標クリア。

我が家の断熱性能G2クラスは、C値1.0以下を推奨してるので、

無事クリアしました👏

とっても優しく丁寧に解説してくれました

いきなりC値ってなに?という感じですが、詳しくは後述するとして、まず気密測定について解説します。

1)見えない性能を、UA値とC値で可視化する

そもそも「高断熱高気密な家」といっても、その根拠はどこにあるのでしょうか。

間取りやデザインと違って、目に見えない性能を、いかに担保するのでしょうか。

分かりやすい「断熱」の方でいうと、

断熱材の性能や厚さ、窓の断熱性能、窓からの日射取得(日当たり)などを計算して(これはごく一部で、実際はもっとたくさんの要素を計算します)

「家の断熱性能」を設計段階で数値化(可視化)することができます。

断熱性能を数値化したものは、「UA値」と呼ばれ、

「壁や屋根などの外気に触れる面から、家の中の熱がどれくらい外に逃げやすいか」を示します。

「外皮平均熱貫流率」ともいいます。

家を購入するときや建てるときには、これをチェックすれば性能を比較することができます。

一方の「気密」はというと、これは実際に測定しないと数値が出ません。

つまり、断熱は図面上の計算で数値化できるけど、気密は現場に機械を持ち込んで測らないと数値化できないのです。

気密性能を数値化したものは「C値」と呼ばれますが

これは「家にどれくらいのスキマがあるか」を表すので

確かに図面上ではわからない。

前回のnoteで解説したように、気密をとるための施工は、

完全なる手作業というか、ほんとに1箇所1箇所隙間をつぶしていく作業の積み重ねなのです。

だから、これは図面上で計算して数値化できるものじゃないというのは、おっしゃる通りですな。

まとめると、

【断熱】

設計段階で計算して数値化する。

「UA値」を見れば断熱性能がわかる。

【気密】

実際に現場で計測して数値化する。

「C値」を見れば気密性能がわかる。

ということです。

ただし、これらの数値は新築建売や注文住宅、中古住宅を性能向上リノベしている場合は公表してるかもですが、

何もしてない中古住宅、既存住宅で数値を計算・計測・公表しているケースはほぼないと思われます。

2)家のスキマ面積を明らかにする気密測定

じゃあ気密はどうやって測定するの?

ということで、簡単にいうと、家の中の空気を機械で外に排気して、

家の中と外の圧力の差を測って、家全体のスキマ面積を割り出すそうです。

さらに、外から空気が入ってきてないかをチェックします。

と言われても、分かったような分からないような感じなので、

実際に我が家で行った気密測定の様子で解説します。

①下準備 換気扇などの穴は全部ふさいでおく

そもそも、計測では「家のスキマ面積」を測ります。

だから、換気扇など生活上ふさぐことのできない穴は計測に関係ないというか、考慮しません。

(だって生活に必要な穴なのに、この穴もスキマとみなしてしまったら、ふさがないといけなくなっちゃう)

ということで、こういう穴は気密測定の時は便宜上ふさいでおきます。

こんな感じで気密テープで目張りしておきます。

さらに、窓も玄関も、本来の気密性能を発揮するために全部施錠しておきます。

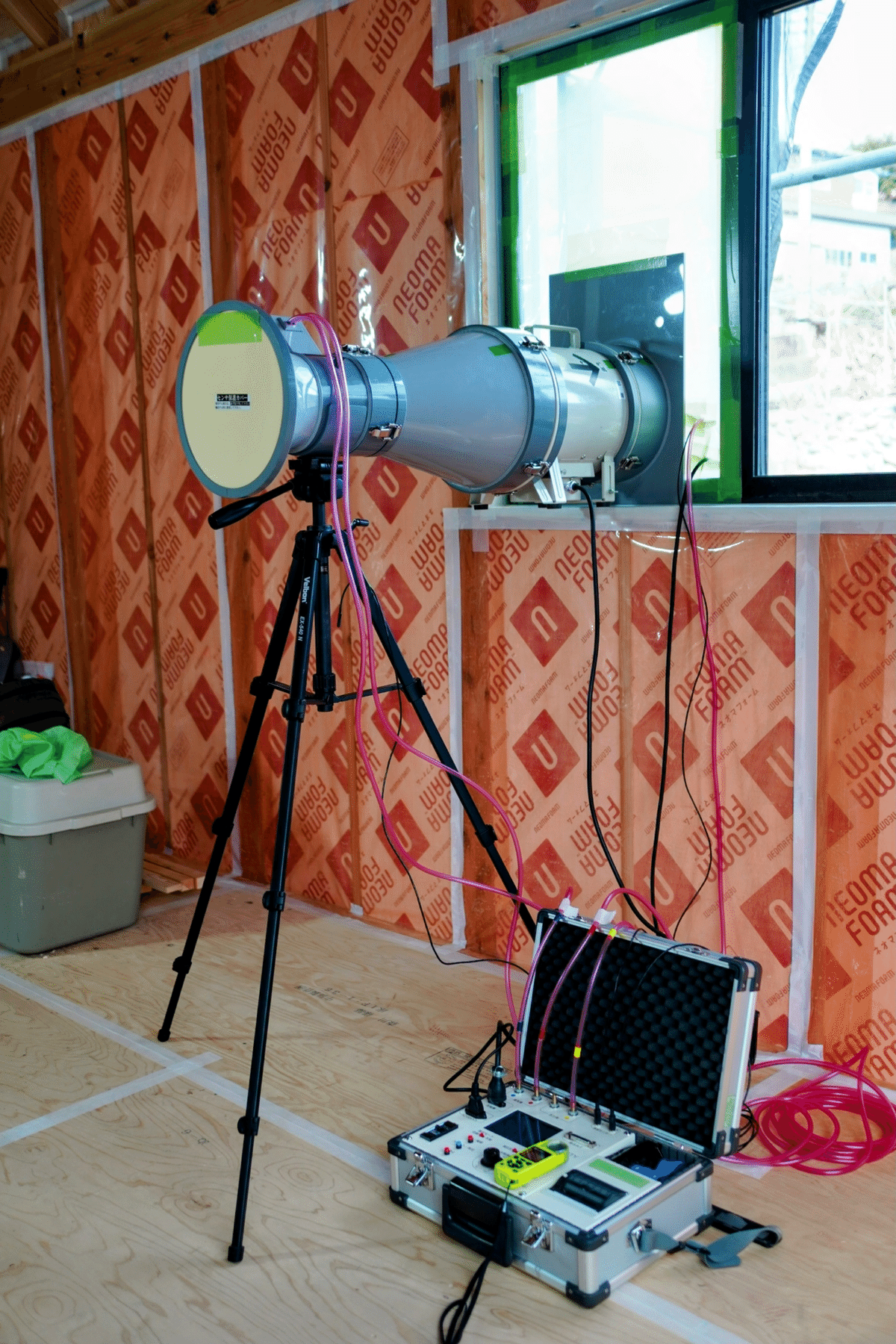

②測定器セッティング

準備ができたら、どこか一箇所窓を開けて、そこに測定器をセッティングします。

窓にはシートみたいなのを貼って、空気が漏れないようにしてました。

③測定開始!

測定器のプロペラが回って、室内の空気を外に排気して、測定します。

測定の結果、C値は0.3でした。

我が家の面積で換算すると、家全体のスキマを集めると約5cm×5cmサイズのスキマが空いているという結果です(実際にはこんな大きい穴ではなく、小さいスキマが点在している)

このC値が小さければ小さいほど、家の中のスキマ面積が小さいことを示します。

一概には言えませんが、卜部さんいわく「いまの一般的な新築住宅でも1.0〜2.0前後が多い。高気密というなら1.0以下を目指したい」とのことで、0.3という結果は高断熱高気密の証と言えそうです。

④隙間チェック&隙間ふさぎ

測定で室内の圧が抜かれてる間、

隙間風がどこか外から入ってきていないか、家中を細かく手でチェックしていきます。

C値0.3でも十分と言えば十分ですが、

もっと高性能な家はまだまだ低い数値を出してるそうで、

可能な限り隙間を埋めていきます。

ちなにこの作業、線香の煙をかざして、煙がたなびいたらそっちにスキマがあるかも、、と探して行く方法もあるそうです。

この測定して隙間を探す、という作業を3回やって、今回の気密検査は終わりました。

⑤おまけ 負圧の体験

最後、よく言われる「高気密だと負圧になってドア開けにくいのでは?」の疑問を解消するために卜部さんが負圧状態を作ってくれました。

開けると外の空気が一気にブワーッと入ってくる。

これ、負圧になるのは測定のために換気扇などの穴を全部塞いでいるからなのです。

実際に生活する上では、24時間、第一種換気をつけて換気しているので、

排気した分吸気されているから、負圧になることはありません。

「高気密だと、負圧になってドアや窓が開けづらくなるのでは?」も間違いということです。

3)リカバリーが効く中間測定と、最終結果を出す完成測定

気密測定をやるタイミングも実はとても重要です。

今回は「中間気密測定」といって、断熱・気密層ができた状態、石膏ボードを貼る前にやりました。

このタイミングなら、どこに隙間があるか正確に突き止めてふさぐことができます。

実際、手をかざして風を感じたところがまさに「気密欠損」してる箇所なので、そこをふさげばよい。

でも、石膏ボードを貼った後だと、測定結果の数値が悪くてもどこにスキマがあるかつきとめられないので、手の打ちようがないのです。

そして、さらに大事なのが、中間測定の後の現場のケアです。

このあとの作業で、うっかり気密シートを破ったり、穴を開けてしまって気密欠損にならないように注意。

配線工事で電気屋さんなど外部の業者さんも出入りするので、

みなさまに高気密のことを理解していただいて、欠損の無いように作業していただく必要があります。

配線も、通常だとタッカーでどんとんとめていくそうですが、

気密シートにタッカー打ったら気密欠損!になってしまうので、テープでとめてもらいます。

で、ほんとは「中間気密測定」のあと、最後引き渡し前に「完成気密測定」をすれば

その家の最終的なC値がわかります。

我が家でもやる予定?だそうで、今からソワソワします。

長くなりましたが、以上マニアックな気密の話、読んでいただいてありがとうございます。

気密の大事さが少しでも伝われば嬉しいです!!!