【家16】フローリングの製材やってみた

家づくりの過程をとにかくなんでも自分たちでやってみたくて、

フローリング、製材してきました!

わが家のフローリングを考える上で大事にしてたのは2つ。

まず1つ目は、

断熱性能G2クラスのあったかい家にして、冬も裸足で過ごしたいから、

素足でも気持ちいい無垢材がいい!

2つ目は、

できるだけ地元の山の木を使いたい!

藤野はこんなに山に囲まれてるんだから、とにかく地産地消!

そんな思いで色々検討してたときに

「一緒にフローリング製材してみる?」と声をかけてくれたのが、

藤野の隣町、上野原市秋山の家具工房であり製材所でもある

studio yes でした。

活動もしていて、子どもも参加できます。

非常に勉強になります💪

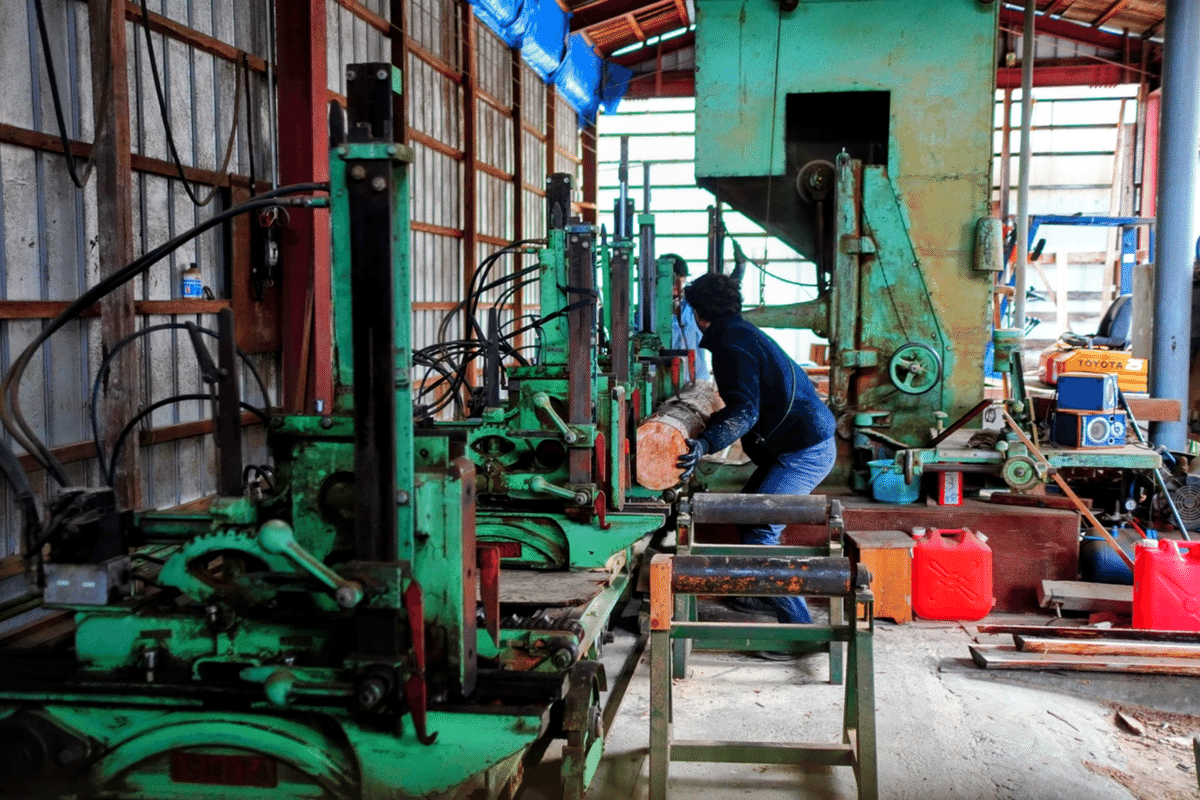

そんなわけで、父ちゃんが人生初の製材機を使ってみた記録です。

製材するには、まず丸太を製材機に乗せなければなりませんが、

丸太運びに使っているフォークリフトが冬眠中とのことで、

重い丸太を手運びするというなかなかのレア体験から始まりました。

人力だけではどうにもならないので、

扱う時は鳶口なるものを使う。

棒の先にトンビの口みたいにとんがった鉄のフックがついてて、

これを丸太に引っ掛けて、

向きを変えたり引っ張ったりしてた

山から切り出してきたもの。

製材機まで運び出せるように

チェンソーで2-3mくらいにカット

男性2人でやっと動かせるくらい。

持ち上げるのはほぼ不可能

そこに持ち手の棒を通し、2人で運ぶ

2人+地面に引きずる3点で重みを分散するので

運びやすいらしい(重いけど)

びくともせず鎮座する木材

木ってほんと重いんですね。

でもこの重みも体験できてよかったです!

続いていよいよ製材です。

これが回転することで材を切る。

実際には製材機の運転音と、材が切られる音で

凄まじい音がしてます

後ろにいるひとは、帯鋸に対して

材が曲がって負担がかからないように手で押さえる

この距離で長時間作業してると耳がいかれそうなくらい。

耳栓か壊れたイヤホンをはめとくとよいらしい

薪になるかチップになるかの運命らしい。

もったいないので一部貰ってきた

あとはひたすらサイズを調整しながらセットして、カットの繰り返しです。

製材には大胆さと繊細さが両方必要なのですなー。

調整しては切る、をひたすら繰り返してできたのがこれです!

フローリングできたー!

節ありもなかなか表情があって良き。

逆に、節なしって、

かなり選別しないと無い、っていうか、

ほぼ無いじゃん!

(だから高いのか!)

このあと乾燥&サネ加工したら

我が家に納品されます

約10畳分なり

これだけの重量と存在感の丸太をこんなに細かく切れるなんて

製材機のパワーというかエネルギーというか、凄まじいです。

父ちゃん曰く、帯鋸の近くはけっこう怖いとのこと。

確かに色々想像すると恐ろしすぎます。

でも製材機の佇まい、とにかくカッコよかった。

石田エンジニアリングという製材機メーカーのもの。

地元(もしくは知人)の山の木を使う、の難しさ

今回フローリングは顔の見える関係で、

「誰がどこの山で切った木か」まで追えますが、

これがなかなかハードルが高いことなのです。

もともと家づくり検討の超初期段階では、

柱や桁など全部の建材を、藤野の知り合いで山主さんの山の木を切り出して製材したいと思っていましたが、

立ちはだかったのは「木はあるけど山から搬出できない問題」です。

※ここから書くのは、あくまで個人の意見です。

山や森の専門家ではなく、適切な山の管理のあり方などを正しく理解して書いているわけではないことをご容赦ください

戦後に植林された杉の山が多い

日本の山どこにでも言えることですが、藤野の山も急峻で、

製材すれば使える木はたくさん生えてるのに、

搬出するための重機が入れなかったり、

製材所まで運ぶ運搬用のトラックに乗せるまでの険しい山道を

それこそほぼ手運びしなければならない、という山も多い。

(もちろんそうじゃなく、重機や運搬用の車も入れる山もありますが)

そうなると、1日に山から下ろせるのがたった数本、という世界で、コストが全く合わないそうです。

たとえ木の価格が抑えられても、

搬出のコストと手間が凄まじいことになり、非現実的なのです。

こんなに山に囲まれて、ちゃんと使える木が生えてるのに、使えない。

山にとっても、間伐して木を利用して、杉林を手入れした方が良いのに、

運搬問題により使えない、というナゾナゾ状態。

どうにかならんもんでしょうか。

「子どもの頃、親父と木に登って枝打ちしたもんだ。

でも今は間伐もできず、使い道もなくてどうしようもない」と言われたのがかなりショックだった

ちなみに今回我が家で使っている「津久井産材」は

「相模原市で合法的に生産された木材」で、生産者まで追えるので、

それで十分と言えば十分なのですが。

ほんとは、

「仲良くなったおじいちゃんが山を持ってるので、その山の木を使って家でも家具でも何か作りたい!」

と思った時に、適切に木を切り出せて、

山にとっても、おじいちゃんにとっても、何か作る人にとっても

三方よしの世界が訪れたらいいのになと思った、という話でした!