ババジとクリヤ・ヨガ

「神秘主義思想史」に書いた文書を編集して転載します。

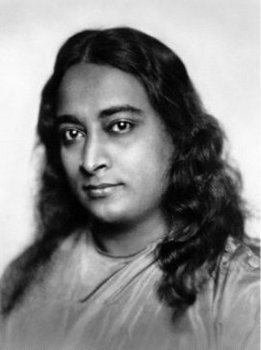

欧米にヨガやインドの宗教思想を伝えた有名な聖者に、パラマハンサ・ヨガナンダがいます。

スティーブ・ジョブスが自分のi-Padに唯一入れて読んでいた書籍が、ヨガナンダの「あるヨギの自叙伝」だったこと、ビートルズの「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」のジャケットにヨガナンダとその師ユクテスワが描かれていること、は良く知られています。

ヨガナンダの教えの中心は、伝説的な神人のババジが伝えた「クリヤ・ヨガ」です。

これはテクニカルなハタ・ヨガであり、近現代におけるハタ・ヨガの新しい運動であると言っても間違いないでしょう。

インドでは、「クリヤ・ヨガ」という言葉は様々な意味で使われますが、一般に、シヴァ教系で「ハタ・ヨガ」を意味して使いますので、ババジ系の「クリヤ・ヨガ」も、ここからきているのでしょう。

ヨガナンダは、幅広い人に向けて教えを説きましたが、具体的な「クリヤ・ヨガ」の実践方法に関しては、それがクンダリニーの上昇を目的とした難易度の高いタントラ的なものだったため、イニシエーションを含む非公開主義を徹底しました。

ババジ系の「クリヤ・ヨガ」には、古典的なハタ・ヨガ系経典には書かれていない方法がいくつもあります。

ババジと弟子達

ヨガナンダの「あるヨギの自叙伝」には、ババジをはじめインドのヨギの信じがたい伝説的な逸話が溢れています。

ババジは、伝説的な不死の神人で、「マハームニ・ババジ」、「マハー・アヴァター・ババジ」などと呼ばれます。

ヨガナンダの「クリヤ・ヨガ」は、

ババジ →ラヒリ・マハサヤ →ユクテスワ →ヨガナンダ

という継承経路で伝わりました。

ヨガナンダがアメリカに設立した「セルフ・リアライゼーション・フェローシップ(SRF)」は、「ババジのクリヤ・ヨガ」を説いている最も有名な組織です。

ですが、他にも多くのヨギ、組織がクリヤ・ヨガを伝えています。

ラヒリには多数の弟子がいましたし、ユクテスワにも多数の弟子がいました。

また、ラヒリ以外に、ババジから教えを受けたと主張する人も多くいます。

それぞれが説く「クリヤ・ヨガ」には、違いがあります。

ヨガナンダの「あるヨギの自叙伝」は、ババジについて次のように書いています。

ババジは、何千年にも渡って肉体を保持している不死身の「大化身(マハー・アヴァター)」で、彼の外観は25才くらいの若さに見えます。

彼は、数々のマスターや預言者を助け、使命を遂行させる役目を負っています。

そして、バドリナヤンに近い北部ヒマラヤの断崖に住んでいますが、少数の弟子たちとあちこちを移動しています。

つまり、神話的存在です。

また、ババジの弟子を主張する、ラヒリ以外の系列では、V・T・ニーラカンタン(1901-)、ヨギ・S・A・A・ラマイア(1923-2006)、マーシャル・ゴーヴィンダン・サッチダナンダ(1984-)らの系列がよく知られています。

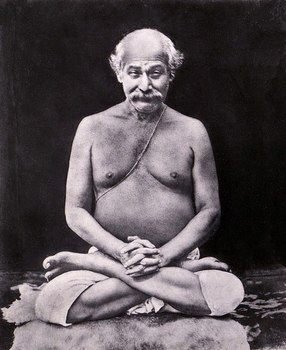

19Cにおけるババジの第一の弟子がラヒリ・マハサヤ(1828-1895)で、1861年にババジが彼にクリヤ・ヨガを伝えました。

ラヒリは出家をせずに、25年間、役人などとして働きながら、各地でクリヤ・ヨガを教えました。

ババジは実在が疑われますので、ラヒリが近代クリヤ・ヨガの起点となったヨギと言えます。

ラヒリが最初にクリヤ・ヨガを教えることを認めた一番弟子は、パンチャナン・バッタチャリヤ(1853-1919)です。

ユクテスワの弟子には、ヨガナンダの幼馴染でもあるスワミ・サティアナンダ・ギリ、ユクテスワのアシュラムを引き継いだパラマハンサ・ハリハラナンダなどがいます。

ハリハラナンダの弟子のパラマハンサ・プラジュナナンダも含めて、彼らもクリヤ・ヨガの重要な師とされます。

ユクテスワの考えるオーム

ババジのクリヤ・ヨガにおいては、「オーム」が重視され、「プラナヴァ」とも表現されます。

ユクテスワは、「プラナヴァの瞑想」(ブラフマニダーナ)は、ブラフマンに至る唯一の道であるとも言います。

「プラナヴァ」は河の流れに似ていて、聖音を聴くことは、聖河に浸かって「洗礼」を受けることに等しいとされます。

そして、これは「バクティ・ヨガ」だとも言います。

内なる世界への門(スシュムラドワーラ)に意識を向けることができると、「プラナヴァ」が聴こえるようになります。

「プラナヴァ」の洗礼を受けると、精妙な素材でできている「ブーヴァ・ローカ」に入ることができ、「ヴィブラ(完成に近づいた者)」と呼ばれる階級になります。

ヨガナンダの考えるクリヤ・ヨガ

パラマハンサ・ヨガナンダは、クリヤ・ヨガについて、ババジが再発見した古代の方法であり、かつて、クリシュナがアルジョナに伝えたものであり、パタンジャリや、イエス、ヨハネ、パウロに知られたものと同じ科学であると書いています。

同書には、SRF出版部記として、「各個人が神を直接体験する方法を身につけることは、緊急の必要事とされている」、とも書かれています。

今日の我々から見れば、「クリヤ・ヨガ」は、単にテクニカルな「ハタ・ヨガ」なのですが、「ハタ・ヨガ」もクンダリニーもまだ知られていなかった時代に、西洋に紹介するに当たって、このような一種の神秘化、権威化がなされたのでしょう。

ヨガナンダによれば、クリヤ・ヨガは、人間の進化を急速に促進させるものであって、「飛行機による旅」に喩えられます。

そして、クリヤ・ヨガを行うことによって、過去のカルマに影響されず、死を克服することができるようになります。

ラヒリ・マハサヤのクリヤ・ヨガ

ヨガナンダの組織SRFが説いているクリヤ・ヨガは、非公開を徹底しているため、その具体的な方法は分かりません。

また、SRFのクリヤ・ヨガは、当時の西洋人に向けたもので、ラヒリのクリヤ・ヨガをそのまま教えていない、特に第2クリヤはまったく異なるようです。

SRFのクリヤ・ヨガの実践者は多数いますので、中には漏らす人もいますし、SRF以外のラヒリ系のクリヤ・ヨガの実践者でそれを語る人もいます。

Ennio Nimisは、複数の系統を調査してHP上で公開していますので、それを参考に、ラヒリ流のクリヤ・ヨガについて、ごく簡単に紹介します。

より詳細は下記をご参照ください。

ハタ・ヨガ系の経典に書かれた方法に比較したクリヤ・ヨガの特徴は、クンダリニー覚醒のために、マントラを唱えて各チャクラを刺激する様々な方法(ソカーなど)を行いながらプラーナを移動させることでしょう。

また、脊髄(スシュムナー)に沿った経路以外の様々な経路(体外の経路、トリバンガムラリなど)を使うことです。

また、クリヤ・ヨガでは、チャクラは基本としては、6つを数えます。

頭頂のサハスラーラ(フォンタネル)は、チャクラと見なさないことが多いようです。

ですが、ハリハラナンダのクリヤ・ヨガでは、約30㎝頭上の第8チャクラ(ブラフマロカ)も重視します。

また、第6チャクラの周辺の領域に関しては、眉間表面のブルマディア、やや奥に入った部分、あるいは、頭中心部の下垂体・松果体のアジニャー・チャクラ、後頭下部の延髄(メドゥーラ)、後頭上部のビンドゥ・ヴィサルガ、をそれぞれに重視します。

<前行>

まず、クリヤ・ヨガの前に、次のような準備的な運動、瞑想を行います。

1 エネルギー活性化エクササイズ

体をリラックスさせる一種の体操です。

下記を参照ください。

2 ホーン・ソー・テクニック

呼吸に意識を集中し、入息で「ホーン」と無音で唱え、出息で「ソー」と唱えながら、呼吸が静まるのを観察する方法です。

この時、眉間に意識を合わせて、入息の時に意識を眉間の表面から頭の深部に移動させ、出息の時にまた表面に戻します。

3 オーム・テクニック

各チャクラを意識してオームを唱えながら、体内の内的な音を聞きます。

呼吸に合わせて、ムーラダーラから上昇、下降するのでしょう。

基本的に、マントラは無発声で唱えます。

<本行>

クリヤ・ヨガの本行は大きく4段階、6つのクリヤで構成され、それぞれにイニシエーションがあります。

第1段階(第1クリヤ)

眉間に意識を置きながら、脊髄に沿ったエネルギーの移動を感じる「クリヤ・プラーナヤーマ」を行います。

第2段階(第1クリヤ)

マハー・ムドラ―(トリバンダを含む)、ヨーニ・ムドラー(ジョティ・ムドラー)、ケーチャリー・ムドラー(その前段階としての「タラビヤ・クリヤ」)、「ナヴィ・クリヤ」を行います。

「ナヴィ・クリヤ」は、マニプラでオームを唱える方法ですが、腹部を親指で押したり、頭部からマニプラまでの前後左右の体外の経路を通って、エネルギーを降ろしたりします。

第3段階(第2-4クリヤ)

「ソカー・クリヤ」と呼ばれる行法を行います。

心臓のチャクラを中心に、各チャクラにプラーナを送ってマントラを唱えつつ、チャクラを活性化(解く)し、その内なる光と音を感じる方法です。

チャクラを解くというのは仏教のヨガと共通する考え方です。

第4段階(第5-6クリヤ)

「トリバンガムラリ」という経路を使って、すべてのチャクラに対してソカーを行います。

サハスラーラからムーラダーラまでを左右に曲がる3つの曲線でつなぐ経路(サハスラーラから左側を通って中央を交差し、右肩で反転し、心臓のチャクラを通って、左乳首下で反転してムーラダーラへ)です。

第6クリヤは、「マイクロ・ムーブメント・トリバンガムラリ」と表現され、各チャクラに円盤を視覚化して小さなトリバンガムラリの運動を感じます。

ハリハラナンダのクリヤ・ヨガ

ユクテスワのアシュラムを引き継いだパラマハンサ・ハリハラナンダの説くクリヤ・ヨガには、上記のラヒリ流の方法と異なるものがあります。

それが誰に起因するものか分かりませんが。

ハリハラナンダのクリヤ・ヨガの特徴は、頭上の第8チャクラを使うこと、チャクラを水平の円盤上に視覚化することなどです。

また、第3クリヤは、頭部の前→左→後→右→前→中央にエネルギーを感じ、それぞれの場所のマントラを唱えます。

第6クリヤは、第8チャクラから小脳まで光が下りて来て、松果体で光を感じる瞑想も行います。

第8チャクラについては、そこにチャクラがあるということよりも、プラーナを頭頂から出すことに意味がるのではないでしょうか。