プロティノス(新プラトン主義)の神秘主義哲学

「神秘主義思想史」に書いた2つの文章をまとめて編集しました。

プロティノスの哲学は、オリエント・ヨーロッパの神秘主義哲学の原型となりました。

彼の哲学が、イスラム哲学、キリスト教神学、ルネサンス思想、神智学、人智学などに与えた影響は絶大です。

新プラトン主義の代表的な哲学者であるプロティノス(205年頃-270年頃)は、エジプトに生まれ、アレキサンドリアでアンモニオスの弟子となりました。

彼は、ペルシャ、インドには行くことはかないませんでしたが、オリエントの様々な神秘思想の影響を受けたと想像されます。

ですが、彼はあくまでも中期プラトンの神秘哲学の継承者として語りました。

そして、スペウシッポスやアルビノスの思想を受け継ぎながら、ギリシャ系神秘主義哲学の古典期における大成者となりました。

彼はプラトンが至高存在について語ることをためらったのと反対に、至高存在について可能なかぎり徹底的に語り、プラトンの秘教的な部分を発展させました。

また同時に、アリストテレスの自然神秘主義的側面をも受け継いでいます。

プロティノスの著作は、弟子のポリピュリオスが、54篇からなる全集「エンネアデス」として編集しました。

一者

プロティノスの第1の特徴は、まず、プラトンの「善のイデア」とアリストテレスの「思考の思考」を超えたもの、「ヌース」を超えたものとして「一者(一なるもの、ト・ヘン)」を置くことです。

そして、それを明確に「無」として、否定的にしか表現できないものとして捉えことです。

それは、形相(形・性質)を超えた「無(無相)」なるものなのです。

プラトンが至高存在について最もつっこんで書いたのは「国家」です。

プラトンはそこで至高存在を「善なるもの」と表現し、実在を越えた存在としました。

つまり、プラトンはここでのみ至高存在を「善のイデア」ではなくて、イデアを越えた「善なるもの」だと語っているのです。

また、「パルメニデス」では「一」を「有(存在)」も持たず、知識の対象にならないものと表現しています。

プロティノスはこれらの記述と不文の教説を受け継いだと言えます。

プロティノスは一者を、たいていは「かのもの」と呼びます。

これは一者が表現しえないものだからです。

彼がそれを「一者」や「善なるもの」と呼ぶのは仮の表現だとも言えます。

彼は、例えば、まずプラトン同様に「善そのもの」と仮定的に言って、すぐに「善でない」、「善を越えた存在」とそれを否定し、最後に「善を越えた善」として再度肯定するような仕方で表現しました。

つまり、プロティノスはプラトンと同様な道を辿りながらプラトンを越えたところまで上昇して、再度下降してくるのです。

これはアルビノスの言う「肯定の道」と「否定の道」を総合するものかもしれません。

また、アリストテレスが至高存在を「思考の思考」として捉えましたが、これは直観的な思考を行う存在と、その思考される対象の2つが一体になっていると言う意味です。

つまり、自己を対象とした思考です。

ですが、プロティノスの「一者」はこの思考を生み出す「原因」であり、思考の「主体」でも「対象」でもありません。

彼はこれを絶対的に「一」なる思考として、「絶対思考」とも表現しました。

アリストテレスが至高存在をあらゆる形相が実現した完全現実態としたのに対して、プロティノスの一者は形相を超えた、形相が存在しない「無(無相)」なのです。

それは、「無限定」であり、「存在」以前であり、「認識」以前でもあります。

ですが、プロティノスの一者は決して形相を受け入れる素材(質料)ではなく、その「原因」、それを生み出す存在です。

プロティノスの階層では最上部において形相がなくなるのですから、彼の哲学はプラトン、アリストテレスの哲学を受け継ぎながら、彼らにように形相を絶対視しないのです。

存在の階層

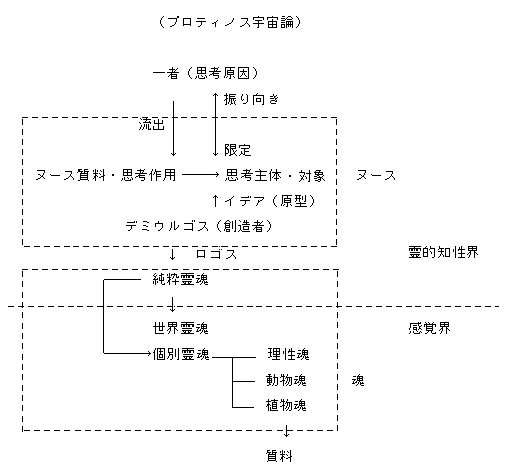

プロティノスは世界をプラトン同様に「霊的知性界(叡智界)」と「物質界(感性界)」の2つに大きく分けました。

そして、叡智界は「一者」、「ヌース(霊的知性)」、「魂」の3つからなります。

「ヌース」の世界は、すべての部分がすべてを含んでいて(部分即全体)、すべてがすべてに対して透明で明瞭な世界です。

ですから、すべての相手の中に自分を見るような世界なのです。

この世界観は、インドから伝わった仏教の「華厳経」の影響かもしれません。

当時、クシャーナ朝は西方に向けて仏教を積極的に布教していました。

「ヌース」は全体として一体の存在ですが、そのいくつかの側面、段階を分けて考えることはできます。

「一者」はまず、「ヌース」を質料的な存在として「流出(発出、プロオドス)」、つまり、自らの中から生み出します。

この流出されたばかりの「ヌース」は、形相を欠いた「叡智的質料(ヌース質料)」です。

これは、プラトンの不問の教説の「不定の二」に類した存在です。

現代の研究者はこの段階の「ヌース」を「未完のヌース」とも表現します。

この段階の「ヌース」は、「一者」の運動、作用であるとも、「一者」に触れている状態であるとも表現されます。

「一者」と「未完のヌース」は無相という点では共通しますが、「一者」は形相を超えているのに対して、「未完のヌース」は形相を欠いているのです。

この「ヌース」は「認識(思考)」、あるいは「認識(思考)作用」です。

一方、「一者」は「ヌース」の「原因」であり、「認識(思考)原因」です。

次に、この無形の「ヌース」は、「一者」の方を「振り向き」、「一者」を対象化します。

これによって、「ヌース」は「一者」を「映像化」し、自らの中に「形相」を生み出します。

次に、「ヌース」は、自分自身である「形相」を対象として自己認識し、自分を「形相」として形作ります。

「ヌース」は「認識(思考)主体」であり「認識(思考)対象」である存在になります。

こうして、形相の存在世界としての「霊的知性界」が作られます。

このように、「ヌース」には「認識作用(叡智的質料)」と、「認識主体・対象(形相)」という側面があります。

グノーシス主義が最初の創造を、「認識主体」と「対象(像)」の分離と考えたように、プロティノスも原初の創造を分離として考えています。

ですが、そこには、「一者」を対象とした振り返り(認識の創造過程)である一者の自己反省と、「ヌース」自身の自己認識の過程があります。

次に、「ヌース」は「一者」、あるいは、「ヌース」自身を見ることで下位の存在である「魂」を創造します。

「ヌース」は、「魂」の世界を創造するという側面から見ると「創造神(デミウルゴス)」です。

また、この創造の模範という側面から見ると「イデア」です。

そして、霊的知性の世界から生まれて魂を形作るものが「ロゴス」です。

「ロゴス」は生命なき自然にも浸透しますが、特に生命を形作る「ロゴス」は、ストアの言葉である「種子的ロゴス」で表現されます。

「魂」には、3種類の「魂」が存在します。

「魂」の本来の場所である叡智界に存在したままの清浄な存在で、すべての魂の根源になる「純粋霊魂(全体霊魂)」。

それから生まれて物質界に下降していはいますが、それからほとんど離れていない宇宙全体の魂である「世界霊魂」。

そして「純粋霊魂」から離れてしまっている星や人間、動植物のような個的な生物の魂である「個別霊魂」です。

「純粋霊魂」は「ヌース」とほとんど同次元の存在で、その女性的側面であるとも考えられます。

また、「世界霊魂」と「個別霊魂」は「姉妹」の関係にあると表現されます。

「ヌース」は「父」とも表現されるので、「純粋霊魂」は「母」と表現できるかもしれません。

ちなみに、プロティノスは、ギリシャ神話を解釈して、天神ウラノスを「一者」、クロノスを「ヌース」、ゼウスを「世界霊魂」に相当する存在と考えました。

また、ゼウスを「ヌース」、アフロディテを「純粋霊魂」に相当するとしていることもあります。

また、プロティノスは「魂」は単純に下位の存在ほど劣るというわけではなく、下位の存在はその分、宇宙的な法則に従っていると考えました。

例えば、「植物魂」は「世界霊魂」から直接生まれるのです。

人間の「魂」に関しては、プロティノスは、新プラトン主義の伝統にさからって、霊魂の一部が常に霊的知性界に残っていると考えました。

ここには、霊魂の本質は宇宙の外の神の世界にあるとしたグノーシス主義の影響があるかもしれません。

また、人間の「魂」は死後に一旦、叡智界に戻りますが、因果の法則によってまた物質界に生まれ変わります。

このように「魂」の上部の一部は叡智界に留まり、下部は物質界に下ります。

そして、上の向いては「ヌース」を観照し、下を向いては「質料」に生命を与えて支配します。

物質界を生むのは、「魂」の中の最下部にあたる「植物魂」です。

「植物魂」はまず、暗黒の無形の物質世界を生み、2度目にこれを見て形を与えてその中に入ります。

通常は下位の存在が上位の存在を振り返るのですが、存在の最下位である「質料」にはこれができないので、「植物魂」が見るのです。

物質的な自然は形を持たない最下位の存在である「質料」から構成されます。

プロティノスは「質料」を、「魂」が働くための単なる「場所」、「魂」を写す「鏡」のような存在と考えました。

そして、この「質料」は「闇」であり、「悪」なのです。

ですが、彼は、「質料」を非存在と考えました。

つまり、プロティノスは、「形相/質料」、「光/闇」、「善/悪」という2元論的な見方をしているようでありながらも、後者を非存在としているので、一元論なのです。

この点で、ペルシャ思想やグノーシス主義のような実体としての悪を原理とする二元論とは異なります。

流出

プロティノスの哲学の特徴は、世界が至高存在から段階的に順次一つ下位の存在が上の存在から生み出されるという世界観を、初めて哲学的に体系化したことです。

この世界観はヘレニズム期のアレキサンドリアの思想の特徴でもあります。

プラトンは日常意識から至高意識へと至る神秘体験の「上昇」のプロセスを、霊魂の「復帰」として語りました。

プロティノスはこれに加えて、至高意識から日常意識へという神秘体験の「下降」のプロセスを、自らの体験の反省に基づいて、宇宙生成の諸段階として形而上学的に哲学化しました。

これはプラトンやアリストテレスが「思索」の結果、宇宙の階層性を形・性質の実現度や普遍性の度合として語ったのとはまったく異なります。

プロティノスは、至高存在である「一者」が世界を生み出すことを、泉から水が自然に溢れることに喩えて「流出(発出、プロオドス)」と表現しました。

ですから、「一者」とすべての存在は一体です。

そして、「流出」される諸階層の存在は、段階的であると同時に、連続しています。

「無」である一者は、意図することなく、その充填する性質から自然に、無目的に「流出」を起こします。

ですが、各段階の「流出」は、常に、一種の自己反省、自己認識が媒介します。

「一者」は「流出」を行っても、自身は変わることなく「一者」に留まります。

「流出」された存在は、「無限定」な存在からしだいに「限定」されて宇宙が形成されていきます。

宇宙は「一者」の「限定」ですが、「一者」自身です。

「一者」は世界に内在して、また逆に、世界の一切は「一者」を憧れて観照することによってそこに「帰還」します。

ですが、この「流出」は過去のできごとではなくて、「帰還」も未来のできごとではありません。

「流出」と「帰還」は無時間的に常に起こっているのです。

つまり、プロティノスの宇宙論には、ゾロアスター教のような直線的な時間も、ズルワン主義のような循環する時間もなく、宇宙は永遠に存在し続けるのです。

「一者」は下位の存在には無関心です。

これはキリスト教の神が愛(恩恵)によって積極的に下位の存在に関わることと対照的です。

「流出」には、階層的な段階があります。

「一者」は「ヌース」を、「ヌース」は「魂」を、「魂」は「質料」を、という具合に段階的に起こります。

この時、上位の存在は、そのままに留まりながら下位の存在を生みます。

この階層間の関係は、上位存在の外的・派生的働きが、下位存在の実体的・内的働きになっています。

各段階の「流出」による創造は、2、あるいは、3段階で行われます。

まず、無形の素材(質料)として生み出し、次にその質料的存在が上位の存在を「振り返る」ことで形作られます。

これは、上位の存在を対象として見て、その「映像」を作ること、「形相」を受け取ることです。

「振り返り」と「帰還」は同じことであり、形作られること、「似像」になることです。

そして、この生み出され形成された存在は、自身を認識することだけで、さらに下位の存在を生み出します。

下位の存在は創造力の点で上位の存在に劣り、最下位の段階の物質的な「質料」は何も生まません。

したがって、最も「悪」なる存在です。

プロティノスによれば、「一者」からの創造は自然なもので、また、人間の「魂」が物質界へ下ることも、罪によって堕落した結果ではなくて必然的な過程だとされます。

ですが、「魂」が「ヌース」に向かわずに身体に縛られてしまうことは悪です。

「魂」は物質界に下ることによって、物質界の不完全さ、「ヌース」の世界の完全性を認識することができるようになります。

そして、人間は全自然が「一者」を憧れ目指すことの代表者として、一者に帰還する観照体験によって全自然に満足を与える存在なのです。

帰還

プラトン、アリストテレスにとっては、至高存在との「合一」的体験は、「ヌース(霊的知性、叡智)」の働きである直観的体験でした。

そしてそれは、「霊魂」が自らのもっとも純粋な本質である「ヌース」としての部分に目覚めることでした。

ですが、プロティノスにとっては、「一者」は「ヌース」を超えた存在です。

プロティノスは、「合一」体験を「至福」とも表現します。

また、「触れる」といった触覚的にも表現しました。

プロティノスは、「一者」への「帰還」である「合一」体験に至る過程を3つに分けて考えています。

まず、倫理的な行為などの「浄化(準備)」です。

次が、「魂」が本来の「ヌース」の世界を見る「観想(テオリア)」。

最後が、「一者」と合一する「忘我(エクスタシス)」です。

「観想」とは、まず、「霊魂」が感性的に限定された自分を捨てて、「ヌース」の霊的な直観の働きに純粋化することです。

すると、そのうちに、突然の飛躍によって、「ヌース」の働きそのものを消滅させて、「ヌース」の限定を捨てて、自らの外に出る「忘我」が体験されるのです。

この飛躍は「ヌース」の意識的な努力によるものでもなければ、「一者」の働きかけによるものでもなく、突然に自然に起こります。

「一者」それ自体は常に超越的な状態にあるので、下位の存在に思いをこらすような存在ではありません。

「合一」体験は、「魂」の上昇とも表現されますが、「魂」はどこまでいっても「魂」であり、他にものに変化したり、どこかに行くのではありません。

「合一」体験は「魂」に内在する「ヌース」や「一者」が顕在化する過程で達成されるのです。