南方上座部とブッダゴーサの『清浄道論』

「神秘主義思想史」に書いた文章を転載します。

「清浄道論」は、マインドフルネス瞑想やヴィパッサナー瞑想の最重要な経典(論書)です。

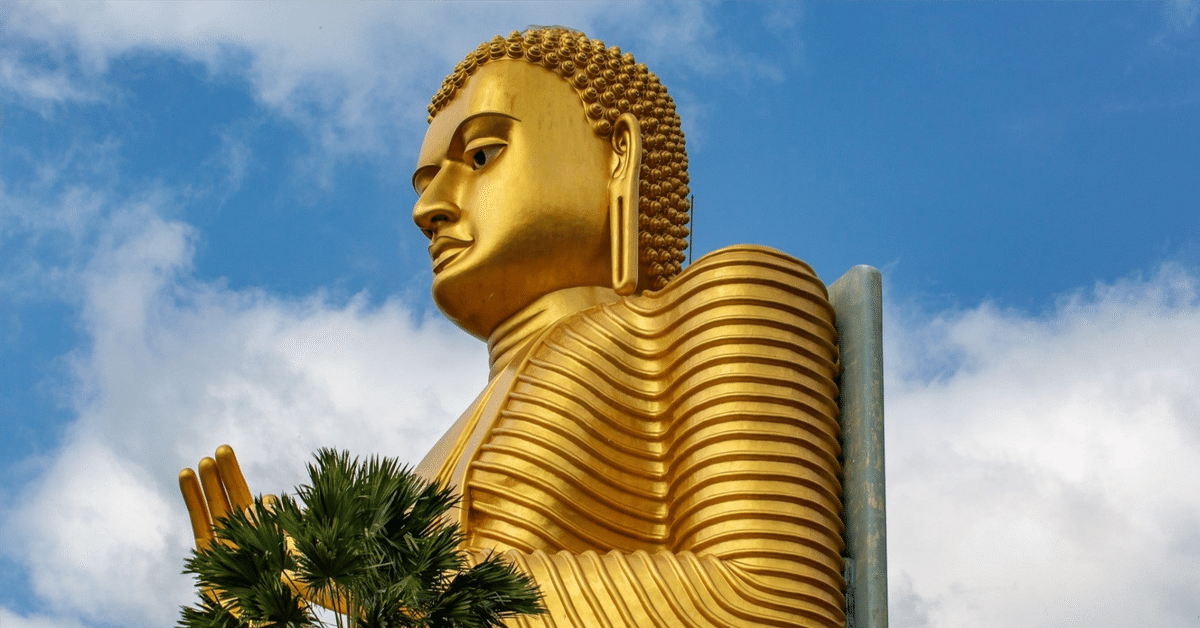

南方上座部は、インドの上座部系の分別説部がスリランカに渡り、その後、ミャンマー、タイなど東南アジア諸国に広がった部派仏教(小乗仏教)の宗派です。

一般に、仏教の経典はその時代時代に編集され、修正され、追加されるものです。

しかし、5Cにブッダゴーサ(仏音)が経典を確定して以降は、東南アジアの上座部仏教圏では、経典は変化していません。

こうして、パーリ語による同じ経典類を共有する、統一的な仏教文化圏が形成されました。

上座部仏教は合理的な思想傾向を持ち、釈迦以外の仏を認めず、神々の存在は認めますがほとんど意味を認めず、実質的には無神論的な傾向がある仏教です。

無常な世界をあるままに認識することで、心身を止滅させる(涅槃)ことを目指します。

『清浄道論』は、南インド出身のブッダゴーサがスリランカで大寺派の立場から5Cに書いたもので、それ以降、上座部最大の聖典となっています。

『清浄道論』は、それ以前の様々な経・論を参考にしながら、独自の思想・修行体系を打ち立てました。

主に影響を受けた経・論は、修行階梯を『解脱道論』から、「七清浄」をパーリ中部『伝車』から、「縁起説」(縁起は縁起支であり無常な諸行)と「四諦一時顕現説」を『無礙解道』から、「3種の完全知」を『義釈』から、「縁起成仏説」を『長部』・『相応部』から、「四諦三転十二行相」を『転法輪経』から、「四禅」の定義や「四諦」・「十二縁起」の説明を『分別論』から、などです。

ブッダゴーサは、自身の説の根拠となる『無礙解道』、『義釈』を新たに経蔵に「小部」として組み込みました。

<修行階梯>

修行の階梯は、「戒」→「定」→「慧」の3学を基本とし、詳細は「七清浄」としてまとめられました。

「戒」の段階が「戒清浄」、「止」を行う「定」の段階が「心清浄」、凡夫の「観」の段階が「見清浄」、「度疑清浄」、「道非道智見清浄」、「行道智見清浄」の4つ、聖者の段階が「智見清浄」です。

「観」の瞑想に限ると「五清浄」となります。

「五清浄」の流れは、大きく「三遍知」という観点から捉えられます。

「三遍知」は、「知遍知」→「度遍知」→「断遍知」の3段階からなります。

「知遍知」は、名色の各個別相を認識する知です。

実体(法)としての個々の名と色を分別し、その因果関係を認識します。

次の「度遍知」は、個々の名色の共通相(苦・無常・無我)を認識する知です。

最後の「断遍知」は、名色が常なるもの、楽なもの、我であるという認識の間違いをなくし、執着を絶つ知です。

また、「五清浄」の各段階は、四諦の認識とも一定の対応をします。

最初の「見清浄」は、名色(精神と物質)を知り、心身に私としての実体はなく、ただ無常である様々な名と色があるのみである理解する段階です。

これは「苦諦」の理解に相当します。

次の「度疑清浄」は、名色の因縁を知って、輪廻など三世に関する疑惑をなくす段階です。

これは「集諦」の理解に相当します。

3つ目の「道非道智見清浄」は、正しい修行道と非道を区別する段階です。

これは「道諦」の理解に相当します。

4つ目の「行道智見清浄」は、正しい修行の過程を知る段階です。

より細かくは、「八智」と呼ばれる8つの智と、総まとめ的な「随順智」、次への移行段階として「種姓智」からなります。

これらもおおむね「道諦」の理解に相当するのかもしれません。

最後の「智見清浄」は、煩悩を離れて四諦を直接知る段階です。

より細かくは、「四道智」からなります。

この段階は、「止」と「観」が平等に結合します。

これは、「滅諦」の理解に相当するでしょう。

『清浄道論』では、「四道智」の各一瞬に「四諦」を知ります。

「四諦」を一瞬に知るので、「四諦一時顕現説」と呼ばれます。

また、認識の対象は諸行の「苦・無常・無我」であって、「四諦」は認識の結果として生じると考えます。

「智見清浄」の中では「涅槃」も対象にしますが、それ以外では、認識の対象はあくまで無常な諸行なのです。

このように、合理的に修行階梯を体系化したことが『清浄道論』の最大の特徴です。