ハタ・ヨガの起源とヤントラ・ヨガ

当投稿では、身体を使ったヨガである「ハタ・ヨガ(タントラ・ヨガ)」の起源が仏教にあることを紹介します。

そして、それは、「ヤントラ・ヨガ」と呼ばれる動きを伴ったヨガとして、現代までチベット仏教で、ゾクチェンとともに伝承されています。

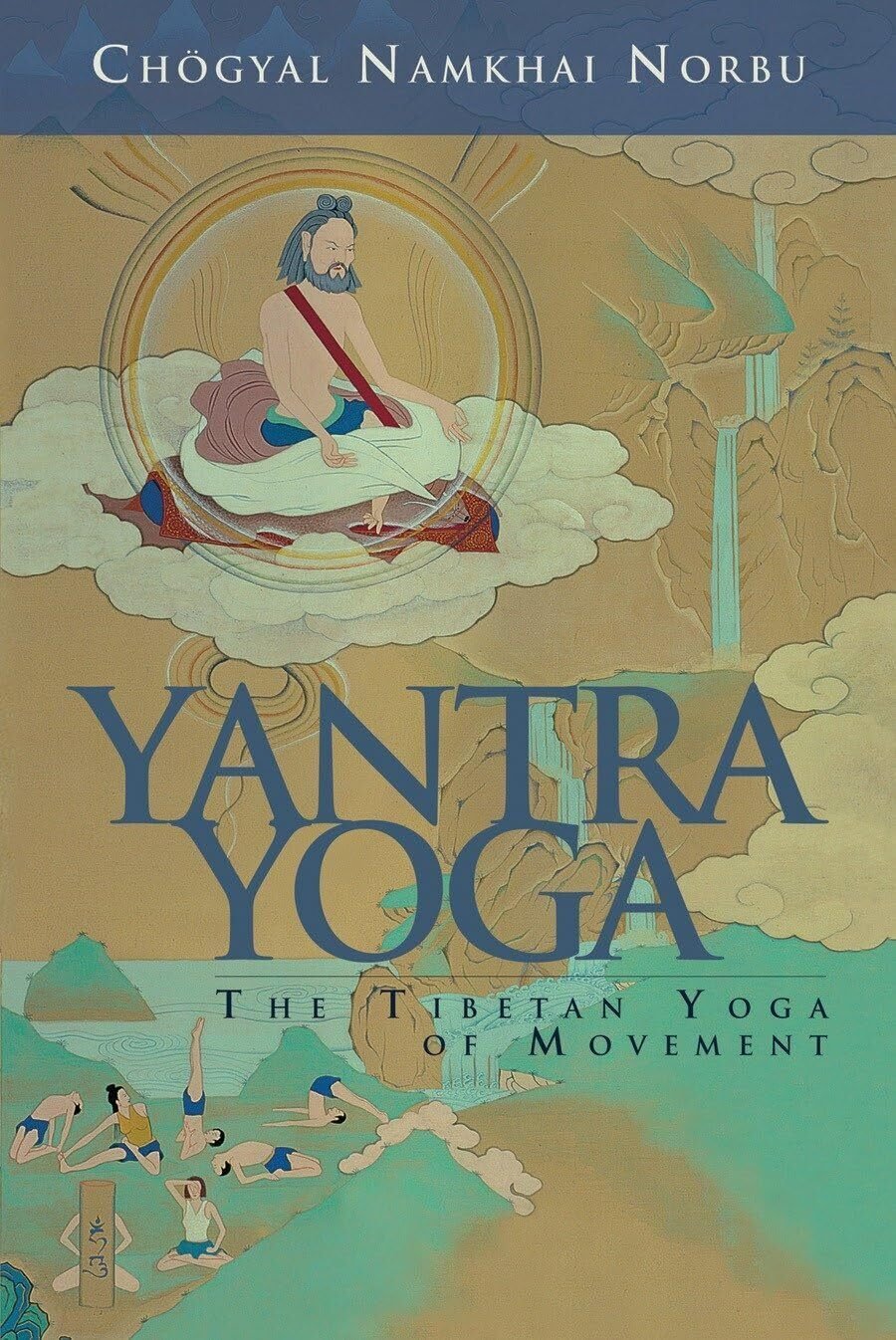

この「ヤントラ・ヨガ」は、故ナムカイ・ノルブ・リンポチェによって1970年代に初めて欧米に紹介され、彼が率いた団体で広められています。

最後に、「タントラ・ヨガ」やゾクチェンの修行の様子を描いたルカン寺の壁画を紹介します。

*前稿で書いておくべきだったかもしれませんが、私が書いているのは、一般公開されている情報のみです。

それ以上のことは、当然ながら、書きません。

また、限られた自分の体験や、それをもとに、我流の解釈を垂れ流すことはいたしておりません。

体を使わない古典ヨガ

現代、一般に言うヨガをやっている人たちの多くが、ヨガの聖典と考えているのは、「ヨガ・スートラ」でしょう。

この経典は、2-4世紀頃に編纂されたと推測されています。

この経典が述べているヨガは、一般に「古典ヨガ」、あるいは、「ラージャ・ヨガ」と呼ばれるものです。

端的に言えば、「ヨガ・スートラ」は、バラモン哲学のサーンキア哲学に基づいた、ヨガ派の坐禅瞑想の指導書です。

その理論は、おそらく、仏教(アビダルマ仏教)の修行体系の影響を受けています。

心身の働きを順次止滅させていき、最終的にはプルシャとプラクリティの分離が目的です。

この経典には身体の要素はなく、体を使うハタ・ヨガ(タントラ・ヨガ)とは、根本的に思想が異なります。

坐法(アーサナ)については、「安定した、快適なものでなければならない」と書かれているのみです。

坐法にはそれ以上の意味はなく、ハタ・ヨガのように多数の坐法やムドラーを説くことはありません。

呼吸法(プラーナーヤーマ)につても、ハタ・ヨガで使うような多種の複雑な方法は説かれず、プラーナのコントロール(調気法)という意味合いは明瞭ではありません。

「クンバカ(止息)」を重視し、おそらく、呼吸をしていないような僅かな呼吸を指す「第四の呼吸」を目標としていますが、これらは、身体性を滅するような志向を持っています。

ヒンドゥー系のハタ・ヨガ

ヒンドゥー系の「ハタ・ヨガ」を形作ったのは、11C頃のナータ派の祖であるゴーラクシャ・ナート(ゴーラクナート)とされています。

*8Cにシャンカラ・アーチャーリアが書いた「ヨガ・ターラーヴァリー」が最古のハタ・ヨガの書であるという説がありますが、この書の内容は、8Cのヴェーダーンタ派のものとは思えないので、後世の作と思われます。

彼もその師のマチェーンドラ・ナートも、シヴァ教徒ですが、同時に仏教徒でもありました。

当時、両宗教は交流があり、排他的な関係ではなかったのです。

あるいは、分離されていなかったということでしょうか。

以降のパラグラフで紹介するように、ゴーラクシャ・ナートが、仏教タントラの影響下で、ヒンドゥー系のハタ・ヨガを生み出したと推測されます。

彼は、『ハタ・ヨガ』と『ゴーラクシャ・シャタカ』を著しましたが、前者は失われました。

その後、16-17Cに、スヴァートマーラーマが『ハタ・ヨガ・プラディーピカー』でハタ・ヨガを体系化しました。

ハタ・ヨガは他派にも取り入れられました。

例えば、ハタ・ヨガ系の重要経典である『シヴァ・サンヒター』(15C頃)は、シャクティ教のシュリー・クラ派が作成したと思われる経典です。

同様に、『ゲーランダ・サンヒター』(17C頃)はヴィシュヌ教のサハジャ派が作成したと思われる書です。

ですが、「ハタ・ヨガ」という名称は、ナータ派固有のヨガという意味合いが感じられるため、他派では「クリヤー・ヨガ」や「ガタ・ヨガ」とも呼ばれます。

ちなみに、現代においてハタ・ヨガと呼ばれるヨガの多くは、『ヨガ・スートラ』のバラモン哲学と、伝統的なハタ・ヨガ、そして、西欧の体操を融合したハイブリッドになっています。

*一般に、ヒンドゥー教には「シヴァ派」、「ヴィシュヌ派」、「シャークタ派」などがあるとされます。

ですが、「ヒンドゥー教」という言葉は、単に「インド人の宗教」を意味していましたし、3派はそれぞれ異なる神を最高神とする一神教的な特徴を持ち、それぞれに多数の宗派があります。

ですから、私は、「シヴァ教」、「ヴィシュヌ教」、「シャクティ教」と表記しています。

仏教とハタ・ヨガ

ジェームス・マリンソンの研究によれば、「ハタ・ヨガ」という言葉が、インドで最初に使われたのが確認されているのは、8C頃の密教の経典『秘密集会タントラ』です。

そして、体を使ったヨガに関してまとまった記述がなされたものが確認されている最初の文献は、10-11C頃のヴィルーパによる『アムリタ・シッディ』という密教の書です。

この書には、クンダリーニ・ヨガ(チャンダリーの火)と思われる記述があり、ヴィルーパはその祖とされることもあります。

ヴィルーパは、仏教徒であると同時に、ナータ派からも聖者として扱われ、仏教との架け橋とされています。

また、チベットでは、サキャ派の祖でもあります。

ですが、これはインドの文献に関してのことで、チベットにはより古い8C頃の文献が残されています。

それは、ヴァイローチャナによって書かれたとされる『太陽と月の和合(ニダ・ カジョル)』です。

「ハタ」という言葉は、「力」を意味しますが、「太陽と月」とも解釈され、「ヨガ」という言葉は「つなぐ」と意味します。

ですから、『太陽と月の和合』は「ハタ・ヨガ」を意味します。

この書が説くヨガは、フムカーラからパドマサムバヴァを経て、ヴァイローチャナに伝えられたものです。

この書には、「瓶の呼吸」を訓練する6つの呼吸法や、108のポーズ(動き)が記載されています。

「Yantra Yoga: Tibetan Yoga of Movement」より

「ハタ・ヨガ」は、タントリズムという中世の宗教運動に属します。

タントリズムは、仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教という宗教の枠を越えた超宗教的な運動で、アウトカーストの原住民の宗教、特にその核の部分では、オルギーを特徴とする墓場(尸林)の女神宗教を取り入れたものです。

バラモン哲学は、徹底的に現世否定的な傾向を持ち、体に意味をほとんど認めませんが、タントリズムには、肉体を神殿やミクロコスモスと見なす思想があるため、肉体を重視するヨガ(行法)が生まれたのでしょう。

タントリズムの導入には、仏教が最も積極的だったという説があります。

中世インドでは、ナショナリズム的な国家の下で、ヒンドゥー教が優遇されたため、仏教はヒンドゥー教が救済の対象としていないアウトカーストに布教をすることを迫られていたからです。

そのため、ヒンドゥー教よりも早く、仏教でタントラ化が進み、体を使ったヨガが取り入れられたのでしょう。

ヤントラ・ヨガ

チベットでは、『太陽と月の和合』を継承する体を使ったヨガは、「ヤントラ・ヨガ」と呼ばれます。

「ヤントラ・ヨガ」の特徴は、体の動きを伴うことです。

「ヤントラ」という言葉は、ここでは「体の動き」を意味し、それは、いくつかのポーズを連続的に行うシンプルな動きです。

現代のヨガで言えば、クリシュマナチャリヤ、パタビ・ジョイス系のヨガの「ヴィンヤサ」に当たるでしょう。

ババジ系のクリヤー・ヨガにも、同様な動きがあります。

ナムカイ・ノルブ・リンポチェによれば、「ヤントラ・ヨガ」には、体だけではなく、身口意(身声心)の3つの側面があります。

口(声)というのはプラーナのことです。

三密は、密教(タントラ)であれば、当然です。

公開されている「ヤントラ・ヨガ」は、後期密教の究竟次第やゾクチェンのトゥゲルのような高度なレベルのものではなく、その前行や副次的な行法として行われるものです。

ですから、基本的に、シンプルで、簡易なものです。

ナムカイ・ノルブ・リンポチェの著作「Yantra Yoga: Tibetan Yoga of Movement」には、以下のようなヤントラなどが紹介されています。

まず、準備段階としては、「間接を緩める」の5つのヤントラ、「プラーナの浄化」の8つのヤントラ、「脈管のコントロール」の5つのヤントラです。

次に、「プラーナヤーマの5つのシリーズ」の5つのヤントラ。

そして、「7つの蓮のポーズ」の7つのヤントラです。

最後は、セッションの最後にプラーナを通常の状態に戻すために行う「ヴァジラ・ウェイヴ」。

よくヒンドゥー系ヨガで最後に行われるのは、まったく動かずに横たわる「シャヴァーサナ(死体のポーズ)」ですが、「ヴァジラ・ウェイヴ」は動きをともなうダイナミックなものです。

以下、いくつかメディアを紹介します。

*ヤントラ・ヨガの書籍

*ヤントラ・ヨガのDVD

*ヤントラ・ヨガの動画

*ヤントラ・ヨガの紹介WEBページ

*私は、「ヤントラ・ヨガ」に関しては、実習に参加したことがある、上記の書籍やDVDを持っている、といった程度で、詳しくありませんので、間違いがあれば申し訳ございません。

実習に興味のある方は、ゾクチェン・コミュニティ・ジャパン・ムンセリンが、たまにオープン・クラスを行っているようです(自己責任で)。

https://www.facebook.com/Munselling

秘密寺院ルカン寺の壁画

チベットのラサにあるポタラ宮の裏の池の島に、17Cにダライ・ラマ5Cによって建てられた秘密寺院ルカンがあります。

この寺は、ダライ・ラマがゾクチェンの瞑想修行をするための寺院(お堂)です。

この部屋の三方の壁には、ヤントラ・ヨガの様子、ゾクチェンのトゥゲルの瞑想の様子、そのヴィジョン、尊格などが多数描かれていて、興味が尽きません。

この寺院は、ダライ・ラマ14世の判断で公開され、壁画を紹介する写真集も出版されています。

「The Dalai Lama's Secret Temple」Ian A. Baker photographs byThomas Laird (Thames&Hudson)

壁画の一部を少しだけ紹介します。

下記の部分は、ヤントラ・ヨガの様々なポーズです。

以降は、タントラ・ヨガの範疇を超えると言うべきでしょうが、下記の部分には、トゥゲルを行なう時の4つのポーズである、「座っているライオンのポーズ」、「伏せる象のポーズ」、「仙人のポーズ」、「アヒルが横に動くようなポーズ」などが描かれています。

下記の上部には、虹のティクレ(ビンドゥ、心滴)の中にブッダやダキニが現れるヴィジョンが描かれています。

また、下部には、頭頂からトゥンモの火(クンダリニー、チャンダリーの火)やア字、五色の光が出ている様子が描かれています。

後者は、母タントラの楽空合一の修行です。

以上です。

*関連テーマでは、姉妹サイトの以下のページもご参照ください。