黒りん〜紙りんの変遷 と言う話

黒りんのはなし

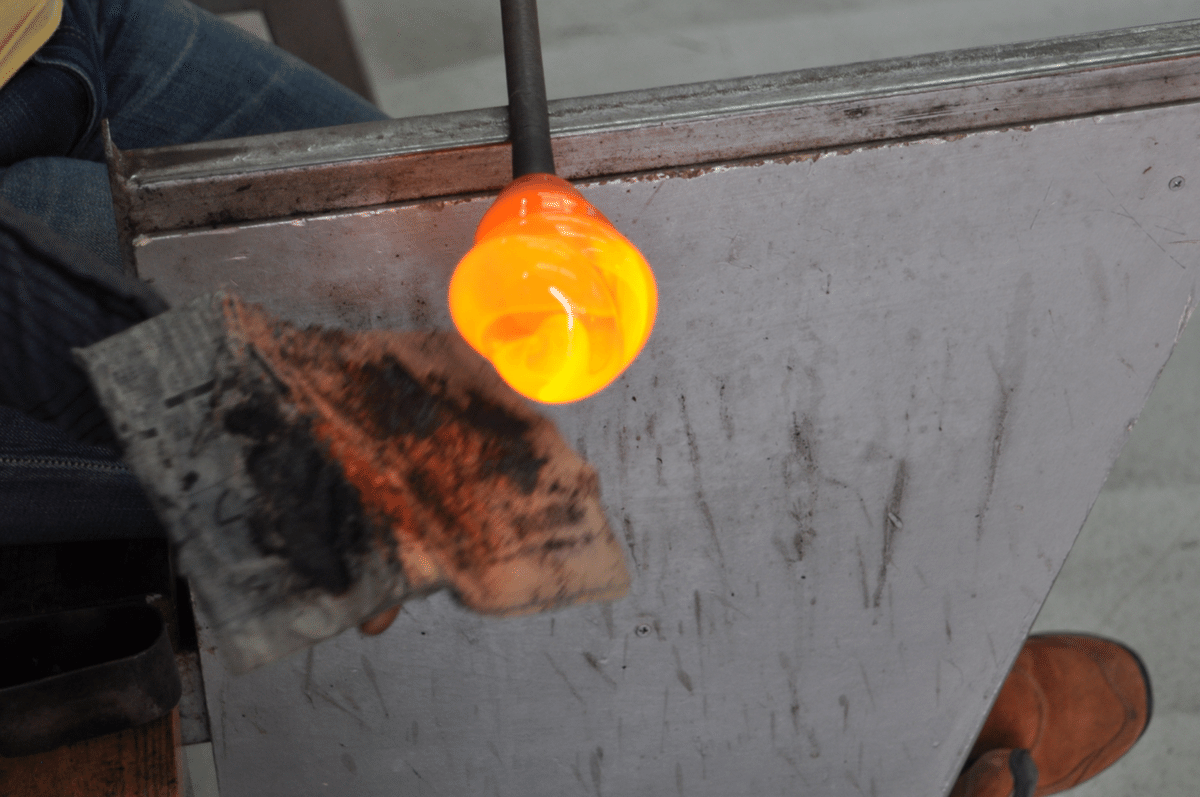

代理店でスチーマーと呼ばれてるものですね。

カーボン素材のフェルトが一般的ですが、ワタシはFRPの芯材として売られているカーボンクロスという布状に織られたモノ使ってます。

国産択一です。

安い外国製は、見た目は同じですが、びっくりするくらいベッタリつきます。

付き方から見て、おそらく樹脂繊維が入ってます。

右端が外国製 真ん中が国産です。

お値段に正直。

(2024年時点で、国産は50cm〼で¥4500 ぐらいです)

使い始めたころに比べて価格は倍ほどになりましたが、紙カスが理由で涙のB品落ち。なんて事が劇的に減るのでご利用しております。

フェルトではない理由は、使い始めた時の工房のセンパイがクロスをご利用でしたので、環境由来。

クラブの先輩が持ってるメーカーを選んでしまうのと同じです。

カーボン物は紙リンより水分を大目に付ければ結構威力有ります

つまり、薄く冷めたものに触るには不向き、ウォーターポイントも紙リンとはまた違った付き方をします。

さて、これを使えば魔法のように絶対にカスがつかないか?と言うと、使い方が悪ければちゃんと付きます。

巻きたてやわやわのガラスは、水分が少なければ国産といえどもペタンと張り付きます。

紙カスが付くガラスの状態やタイミングは良く似てるので、紙カスが付き易い方は根本的な使い方を見直してみましょう。十中八九、握りすぎてます。

紙りんはやさしく。は大原則。

また、パウダーや、色には反対に付き易いので、エナメルホワイトとか黒い繊維がヒゲヒゲに付いて大変なことになります。ご注意を。

そういう意味ではとろけそうな紙リンに勝るtoolは有りませんね。

初出 2003

追記

この記事を書いてから、紙りんが驚くほど弱くなりました。

分岐点は2007年です。

「新聞の文字が大きく読みやすくなりました」あたりです。

当時は梱包に使っていた古い新聞を大事に保管して紙りんに使うとか?やってました。

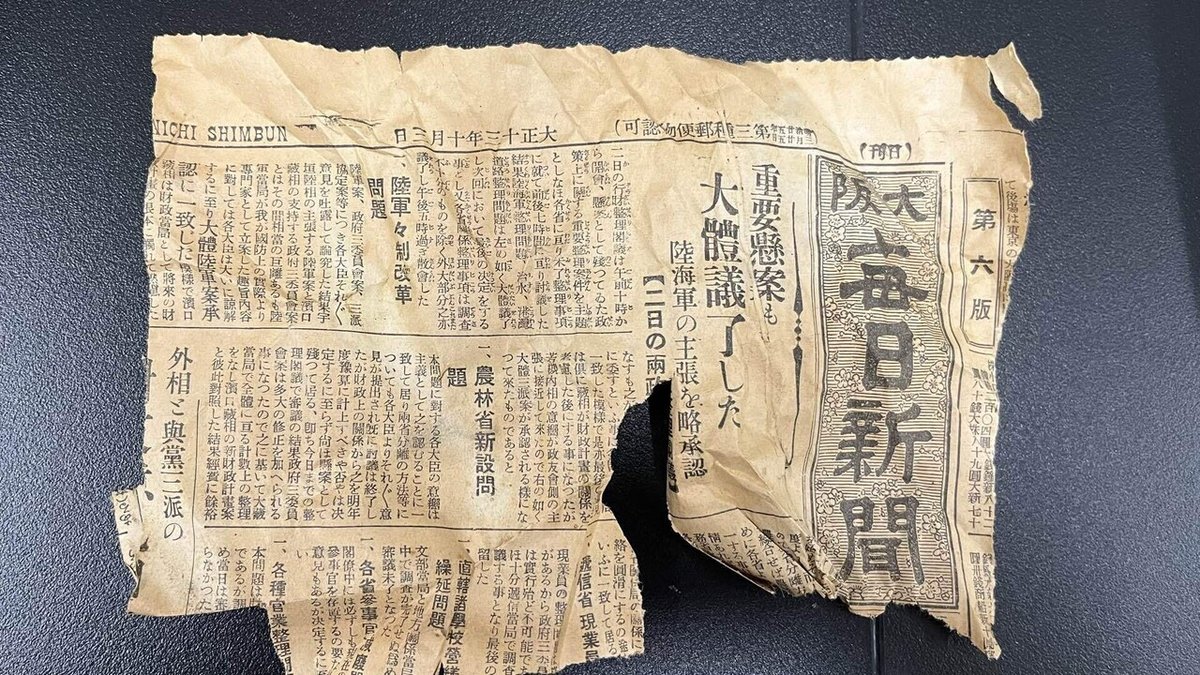

横道にソレますが、古い新聞と言いますと、コチラは古道具が包まれていた大正13年、西暦1924年の新聞、

中味の器も凡そ100年前のもの。運のいい新聞だことよ。ありがたや。

閑話休題。

さて、ここからはわたしの推測ですが、以前は印刷する字が細かかった為に上質な印刷用紙を使用していたが、印刷する文字が大きくなるにつれ、紙質が低下したのではないか?と思っています。

この後、印刷技術の向上もあってか?2回くらい紙質は改悪されて、今に至ります。

週刊ジャンプの白紙がいい、と言う話も印刷の解像度から来ているのでは?ないかと、思っています。

いまでは黒りんの上にちぎれそうな紙りんを乗せるという本末転倒な使い方をしています。