【過去問解説】第32回はり師きゅう師国家試験問題(午後)徹底解説

【2025/01/04 更新】このアカウントは鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・言語聴覚士などの国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。

【有料記事】

⏩ 鍼灸師第31回国家試験問題(午後)

についてを徹底解説

【Back Number】

はり師きゅう師国家試験問題 徹底解説

▶第32回:午前・午後 ▶第31回:午前・午後

▶第30回:午前・午後 ▶第29回:午前・午後

▶第28回:午前・午後

1年かけて、コツコツと解説してきた過去問の解説をまとめています。

1問1問を徹底的に本当に徹底的に解説しているので、派生問題が出てきてもかなりの確率でわかると思います。

またこれは鍼灸師の過去問ですが、柔道整復師学生やその他医療従事者を目指す学生の方であれば参考になる問題も多く含まれていますので読んで損はしません。

【ご購入の前に】

※このノートは国家試験 【午後の範囲まで】 をまとめています。

ただスマホでざーっと読んでいても頭には残りにくいので、ぜひ別途メモ帳に回答を書きながら、読み進めてみてください。

第32回 鍼灸師国家試験過去問

https://ahaki.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/mondai_32_harikyu_pm.pdf

※各問題に関しては、上記の公式サイトからご確認下さい。

問題091解説

問題 91 未病の概念について適切なのはどれか。

1.人体と自然は相応している。

2.心と体は一体である。

3.人体は有機体として機能する。

4.健康と疾病は連続している。

【解説】未病とは、未病(未だならざる病)・病気になる前の体の状態を言います。

未病の概念は、健康と疾病の間に連続性があることを示しています。つまり、完全に健康な状態と明らかに病気な状態の間には、未病という中間の状態が存在し、早期に対処することで病気の進行を防ぐことができるという考え方です。

1.人体と自然は相応している。 ✗

→天人合一思想

2.心と体は一体である。 ✗

→心身一如

3.人体は有機体として機能する。◯

→?

上記を1つの言葉で表す単語がわかりませんが、東洋医学では、人体をまとめて有機体として考えます。西洋医学では心臓が悪いと、心臓しか見ませんが、東洋医学で心臓に該当する「心」が悪いと、脈に現れたり、眠れなくなったりと身体全体に影響が現れます。

4.健康と疾病は連続している。◯

問題092解説

問題 92 狭義の神の働きでないのはどれか。

1.思惟活動の維持

2.精神活動の制御

3.生命活動の維持

4.外界刺激に対する情動反応

【解説】狭義の神の働きは、主に精神活動や思惟活動、情動反応に関連しています。生命活動の維持は、広義の神の働きに含まれるため、狭義の神の働きとは異なります。

【神】

狭義の神は臓腑や生理物質及び正常な精神活動の相当と制御をにない、生理物質の滋養によってその機能を維持する。

問題093解説

問題 93 本虚標実証に含まれるのはどれか。

1.肝鬱気滞

2.肝陽上亢

3.肝火犯肺

4.心肝火旺

【解説】難しい…と思いきや読み解くと簡単です。

【本虚標実証】

本質的に体質が虚している。病邪が表面化して存在している証。

身体の「本」質的なものが「虚」していて表「(標)」面が「実」しているものはどれか。ということです。

見た目は「実」に見えるのに、本当は「虚」しているのは?ということを聞いています。

「1.肝鬱気滞」は気滞(実)をもっていて、現れている症状も実です。

「2.肝陽上亢」は陰の気が虚して、症状としては、実の症状が現れますのでこれが正解です。

「3.肝火犯肺」は肝に火がつき(実)、肺まで悪くなる(虚)

「4.心肝火旺」は心も肝も火がつき(実)、その火が旺(さか)んな様子

この問題にかかわらず、肝火上炎(実)と肝陽上亢(虚)の2つは対比されて出題されることがあります。

苦手な人は解説を見ても「どゆこと??」ってなっているかもしれませんが、実は「実」、実は「虚」の証だけでもまずは覚えてみてください。

「実」というのは正常な状態よりも強くなっているもの。

「虚」というのは正常な状態よりも弱いもの。

虚証であれば本当は、脈が弱くなって顔は青白く、元気がないように見えないといけないのに、脈が強く、顔が赤い、一見エネルギーがあるように見えてしまう。というのが本虚標実証です。

問題094解説

問題 94 衝脈・任脈・督脈のすべてと密接な関係にある奇恒の腑の機能はどれか。

1.月経を主る。

2.肢体を支える。

3.情報を伝達する。

4.生命活動を主宰する。

【解説】衝脈・任脈・督脈のすべてと密接な関係にある奇恒の腑は女子胞のことです。

【女子胞】

女性の性器(子宮・卵巣)を指す。主な生理機能は月経、妊娠、分娩を主ることである。

【女子胞の働き】

▶胞宮と呼ばれる

(男性器は精室)

▶月経を主る

▶妊娠を主る

【 衝脈・任脈・督脈のすべてと密接な関係あるのは?】

▶女子胞

督脈・任脈の起こりは胞中という所から始まります。

衝脈も胞宮(骨盤腔内の子宮)から起こります。

胞中とは女子胞のことです。

【奇経八脈の起こり】

▶衝脈 :子宮(女子胞)

▶陽蹻脈:僕参

▶陰蹻脈:踵骨

▶陽維脈:金門

▶陰維脈:築賓

▶帯脈 :章門

▶任脈 :子宮(会陰部)

▶督脈 :子宮(会陰部)

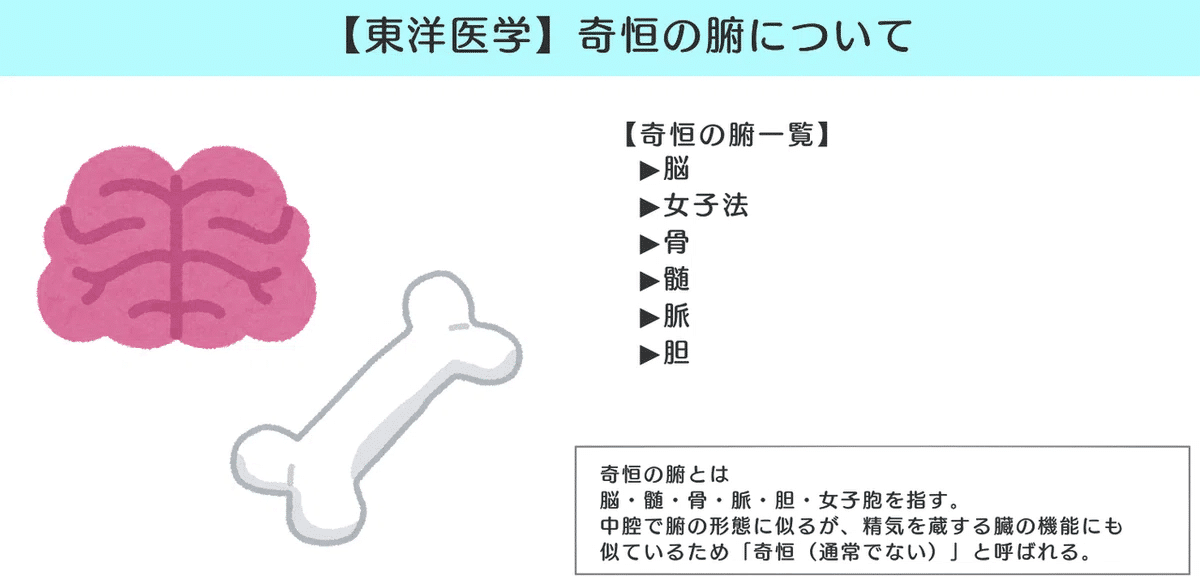

ところで、奇恒の腑を全部言えますか?

【奇恒の腑一覧】

▶脳

▶女子胞

▶骨

▶髄

▶脈

▶胆

【奇恒の腑のゴロ合わせ】

女子の骨髄みたん?

女子(女子胞)の(脳)骨(骨)髄(髄)み(脈)たん(胆)?

問題095解説

問題 95 経絡の概要について正しいのはどれか。

1.経脈の循行は上焦から起こる。

2.経別は別行する正経である。

3.奇経は表裏関係をもつ。

4.絡脈が集まったものを浮絡という。

【解説】

1.経脈の循行は上焦から起こる。✗

→中焦から起こる

2.経別は別行する正経である。 ◯

経別とは正経の別行系統(別行の正経)の意味で、正経同様十二脈ある。

参考:https://www.jstage.jst.go.jp/article/ryodoraku1968/25/2-3/25_2-3_52/_pdf/-char/ja

3.奇経は表裏関係をもつ。 ✗

→表裏を持つのは正経

奇経八脈とは、衝脈・帯脈・督脈・任脈そして陰蹻脈・陰維脈・陽蹻脈・陽維脈です。

【奇経八脈】

正経十二経脈の間を縦横に交錯し、正経十二経脈の気血を調節する。つまり、正経十二経脈の気血が満ち溢れているときには、奇経八脈に気血が流入し蓄え、逆に正経十二経脈の需要があれば気血を供給する。

4.絡脈が集まったものを浮絡という。✗

→浮絡は皮下の表面にある絡脈のことで絡脈の集まりではない。

絡脈っていうのは経脈と経脈と結んでいるものです。

間違ってはいますがイメージとしては経絡が縦の脈、絡脈は横の脈です。

あみだくじを想像するとわかりやすいですね。

無料記事も多数用意しております。 役に立ったと感じましたらチップもお待ちしております。