追悼シンポジウム「坂本龍一の京都」を聴いて/福永信

坂本龍一の没後もっとも大規模なイベントが、縁の深かった京都で2023年6月18日に開催された(ICA京都+京都芸術大学舞台芸術研究センター主催)。四十年来の友人である浅田彰と、長年にわたり多くの作品でコラボレーションしてきた高谷史郎が坂本のこれまでの活動を振り返った。常時壇上にいるのはこの二人(と司会の小崎哲哉)だが、その時々に八人のゲストが登場し、思い出を語った。渡邊守章演出《マラルメ・プロジェクト》(2010-2012)やトーマス・ドルビーとの『Field Work』(1985)の抜粋、オペラ『LIFE』(1999)の時に浅田が作成した膨大なコンセプト資料などがトークの流れに応じてスクリーンに映された。

まず浅田が坂本龍一の多岐にわたる活動を整理した(*1)。逝去の際マスコミは一九七八年のYMO結成から紹介を始めたが、坂本を語るにはテクノポップ以前を見る必要があると指摘した。坂本には古典的なクラシックの教養があった。60年代にかけて先鋭化していく前衛音楽との密接な関係もあり、「解体の後に何が可能か」という問いを生きた、ポストモダンを体現したアーティストだったと語った。クラシック音楽の素地については音楽学者岡田暁生も証言した。NHKで放映された「スコラ 坂本龍一 音楽の学校」(2010-2014)のベートーベンの回の公開収録に出た際、収録が終わってもう片付けが始まっているのに坂本が『悲愴』をうれしそうに弾いているのを見た。「僕は、実は古い人間なんですよ」とニコッと笑ったという。浅田も、高谷の『明るい部屋』展(2013-2014)を坂本と一緒に見に行った時、ロビーに置いてあったエラールのピアノでブライアン・デ・パルマ監督作品『ファム・ファタール』(2002)のボレロ風の音楽をさらっと弾いたのを目撃した。音楽家の原摩利彦もまた、『美貌の青空』(1995)を弾くのを間近で見る機会があった。「坂本さんは、重心が下にあるように弾くんです」と、手のひらをぐっと下げる仕草をしながら述べた。

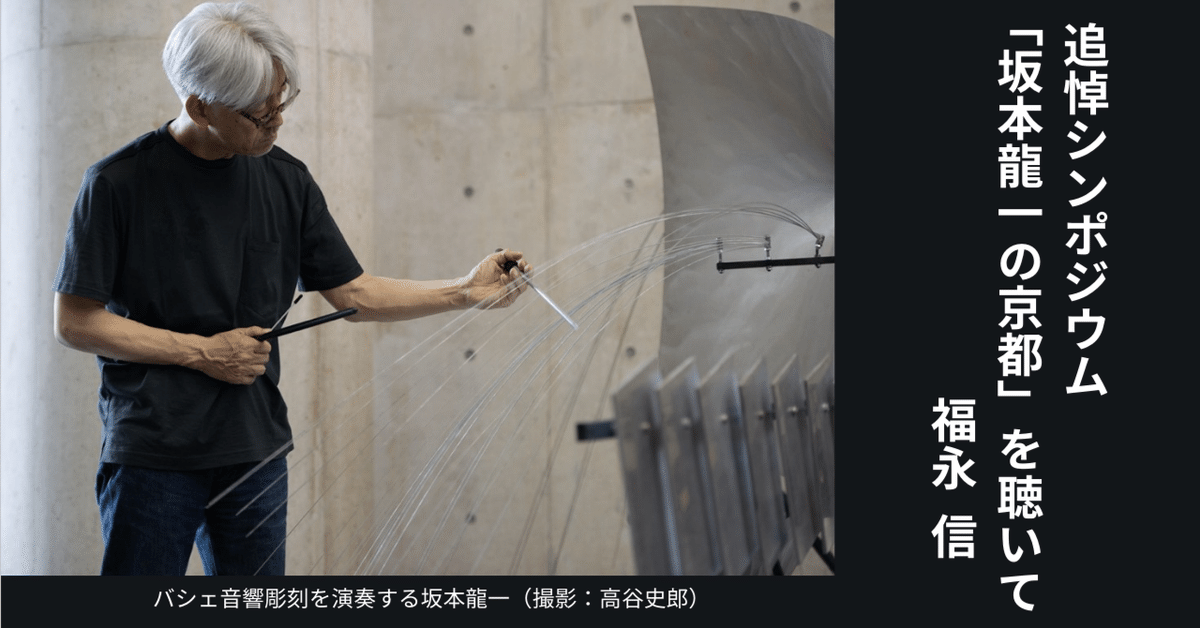

バシェ兄弟の音響彫刻が修復・復元されたことを聞きつけて、2016年、京都市立芸術大学を訪れた坂本を、作曲家の岡田加津子は案内した。この幻の音響彫刻は棒状の器具を使って叩くことなどで音を出すのだが、やはり、ここでも録音が終わり、片付けが始まっても、坂本は壁とか窓とか叩きながら、「どこにでも面白い音ってあるね」と言った。いつまでも帰らない子供のようでもあり、大事な音をどこまでも探し求めているようでもあった。高谷は「かみ添の紙をくしゃくしゃにした音を使いたい」と言われてNYに送ったことがあった。唐紙工房かみ添には晩年に足を運んでいた。主人の嘉戸浩は手刷で紙に木版を摺るが「木目は時間であり、その木目の揺らぎに音楽と近いものを感じたのではないか」と語った。

「高谷君、茶碗を割りたいんだけど」と高谷は言われたこともあった。もちろん廃棄する予定になっているものでとのことで、樂美術館を案内した。その時に見たのは「割った」音に反応するのではなく、割った後の破片を引きずったり転がしたりして音を聴く坂本の姿だった。

「芸術新潮」5月号で浅田は、坂本のこれまでを振り返ったが、過剰な単純化になったと思うので少し修正しておきたいと、こう付け足した。「音楽を愛していた人だった、本当に楽しんでいた。それは映画音楽についてもそうで、本当に好きなんです。愛しているんですよ」

その愛は、芸術を志す若い人にも向かった。空間人類学者ウスビ・サコは語った。2020年、坂本の指名でオンライン対談をしたことがあった。二回目はサコから、今度は大学の公開講座で対談を、と依頼し快諾を得た(*2)。「印象的なことがありました。学生が、どこまで表現の自由が許されるかと作品をつくることに対しての不安を質問したんです。甘えたんですね。坂本さんは学生のその質問を厳しく批判しました。そんなことが気になるなら表現するのをやめた方がいいですよ、と」坂本のその言葉は、会場の我々の耳にも突き刺さった。君ら、何に遠慮してるの、甘ったれるな、というように。サコは、「坂本さんは人間がいい」と言った。「ストレートで、優しい」と言った。

「人と人を出会わせる、貴重な媒介者だった」と浅田は言った。KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭の共同創設者/共同ディレクターのルシール・レイボーズにとってオペラ『LIFE』は文字通り彼女の「人生」を変えた。出演するサリフ・ケイタから同行してほしいと頼まれて来日した。当時二十六歳だった彼女は作品制作の現場に衝撃を受けた。「ここまでやっていいんだ、と人類の過去と未来へのメッセージを込めた壮大な表現に大きなインスピレーションをもらった」これがきっかけで日本で活動することになり、仲西祐介と出会い、KYOTOGRAPHIEの創設へと繋がった。仲西もまた、社会や環境問題について坂本と多くを語り合うことで、「鳥肌の立つような感動」を何度も覚えた。彼がいなければこの個性的な写真祭は生まれなかった。名和晃平とダミアン・ジャレの舞台作品『VESSEL』(2016)も坂本が原を紹介することで独特なコラボレーションとなった。「坂本さんはコスモポリタンだった」と高谷は語った。国を越え、人として歴史を反省するという視点を持っていた。国を代表するのではなくいつも「人として」考えていた、高谷はそう強調した。最晩年の明治神宮外苑の樹木伐採への反対についても浅田は触れた。「一人で緑の党がやるようなことをやった。本当に言うべきことなら直球で言う。坂本さんはそういう人でした。貴重な友達を持ったと思います」

今、ノートを読み返して気づいたがこのシンポジウムで、浅田と高谷、二人が、最初と最後に別々に、同じことを語っていた箇所がある。亡くなってから世界中の人が彼を語り、自分が知らない坂本龍一がこんなにいることに驚いた、と言っているところである。浅田はそれを「統一されていない坂本さんの像」と表現した。高谷は「もっともっと坂本さんを知っていける。まだこれからも刺激を与えてもらえる」と語った。今日、この会場で語られたのも多くの人にとって「自分が知らない坂本さん」だった。作品や著作からは見えない坂本さんの姿だった。とても一人の人間のようには思えなかった。だが、同時に、一人の人間にしか思えなかった。統一されていない「坂本さん」から、たくさんの刺激をもらえた3時間45分だった。

*1 以下、私のノートからの再現です。また、シンポジウムの最後に告知がありましたが、いずれアーカイヴがバイリンガルで公開されるそうです。

*2 京都精華大学岡本精一記念講座「分断は止められるか-いま、表現と自由を考える-」(2020)はYouTubeで公開されています。

(初出:「新潮」2023年8月号)

新潮noteのための後書き

この記事の載った号は「坂本龍一を読む」という特集で、朝吹真理子、岡田暁生、斎藤幸平、永井玲衣、中沢新一、原摩利彦、福岡伸一、毛利悠子、山下洋輔、山田洋次、湯山玲子、若林理砂の各氏が坂本さんとの思い出を書いています(私のこの記事は別枠のものです)。とりわけ、中沢氏の「教授と助手」は面白かったです。東京外大の助手時代にヤマハの広告出演のために新製品のシンセサイザーの鍵盤を叩いていたおり、スタジオの扉を開けて「突然押し入ってきた」坂本さんとの初めての出会いを記しているのですが、一風変わった、偲ぶ言葉と思います。バックナンバーをぜひ当たってみてください。

今回、ここに転載するにあたって、自分の原稿を読み直してみたのですが、「ベートーベン」と書きながら、「アーカイヴ」とも書いていました。ベートーヴェンにすればよかった。自分の「耳」の悪さを痛感した次第です。

ところで、記事の注で触れたアーカイヴは、すでにICA京都のウェブサイトで公開されています。当日のシンポジウムを、丸ごとここで体験することができます。膨大な固有名が飛び交うのでこうして文字で読むとよく理解できます。貴重な写真も多数掲載されています。ぜひご覧になってください。