【すごい博物館008】東京農業大学「食と農」の博物館:トラクター・にわとり・日本酒など見どころ満載!

農業好きにオススメ 大学関連施設 日本の博物館の父に会える 無料

■東京農業大学「食と農」の博物館とは

東京の世田谷区にある、東京農業大学の世田谷キャンパスから世田谷通りを挟んだ向かい側の公共スペースに、大学が明治24年(1891年)の創立以来蓄積してきた研究標本や農業機械などを保管・展示している、「食と農」の博物館があります(世界的な建築家・隈研吾さん設計とのこと)。

入口の脇では、飼育されている鶏たちがお出迎えしてくれます。

平成16年(2004年)にオープンしたこの博物館は2階建てで、1階には大学の歴史に関するコーナーと企画展を行う部屋があり、2階には「食と農」にまつわるコレクションや、古い農機具の実物大ジオラマが展示されていました。

■1階

大学の歴史

東京農業大学は、明治24年(1891年)に東京の中心部に「育英学・農業科」として設立され、その後は高等農学校、農業大学と発展し、農場での実習や研究を通じて、日本の食と農に大きな影響を与えてきたことが年表などを交えて紹介されていました。

ところで、博物館で紹介されていた開校の地を示す石柱は、JR飯田橋駅の南側にあります(偶然通りかかり写真を撮りました)。

クラシックトラクター

写真左は昭和36年(1961年)から生産が始まった日本では最初期のトラクター「KOMATSU WD30」、右は昭和39年(1964年)から輸入されたイタリア製の「FIAT 211R」で、2台とも世田谷キャンパスで使用されていたものだそうです。

こちらは1957年から1962年にかけてアメリカで生産された「Ford 601」で、大学の富士農場で使用されていたものだそうです。

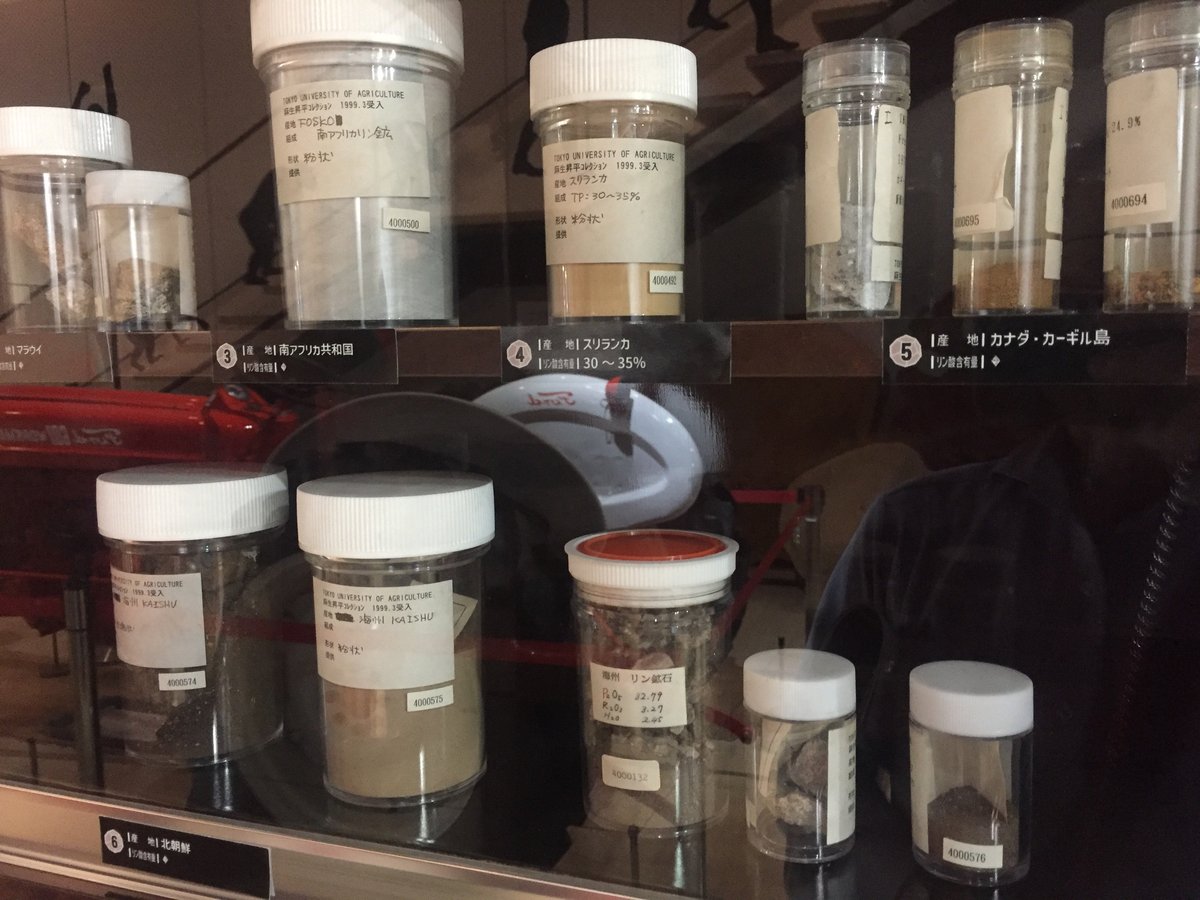

世界のリン鉱石

世界のリン鉱石コレクションでは、農作物の肥料に欠かせない「リン」が、日本では産出量が少ないという課題があることが解説されていました。

この大学の教授が大正から昭和初期にかけて、アメリカ・アフリカ・ロシアなどで収集したリン鉱石が並べられていましたが、現在は産出されなくなったリン鉱石もあり、貴重なコレクションなのだそうです。

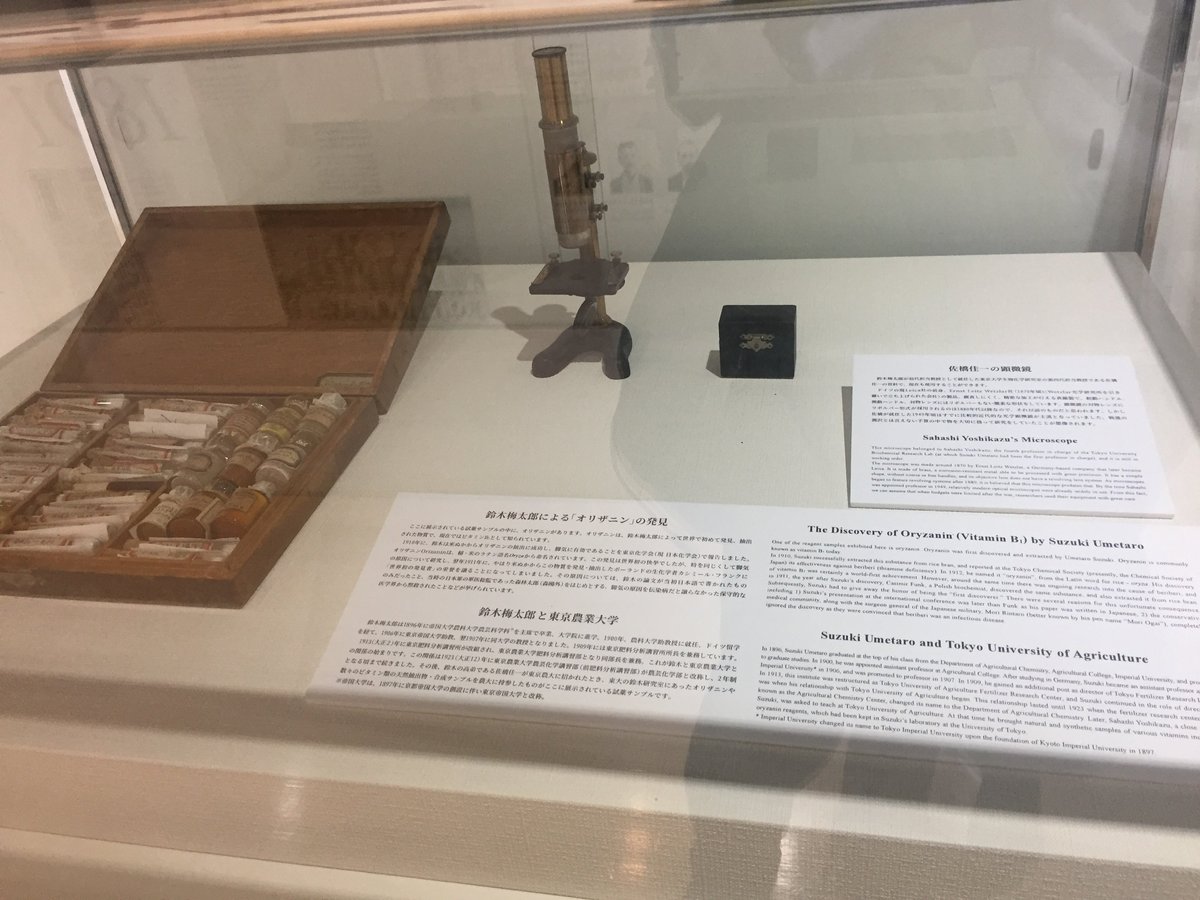

研究成果

平成15年(2003年)にバイオマスサイエンス学科が、二匹のメスの遺伝子を使って誕生させた「二母性マウス・かぐや」は、遺伝子組み換え技術により、片方の母親の染色体を父親のものであるかのように作り変えて誕生させたということです。

明治43年(1910年)に鈴木梅太郎教授が、世界で初めて米ぬかからオニザリン(ビタミンB1)を抽出し、それが脚気に有効であることを発見したのですが、論文が日本語だったことや医学界の理解が得られなかったこともあり世界的な発表には至らず、翌年に同内容を発表したポーランドの生化学者に「世界初の発見者」の座を奪われてしまった悲しい歴史が紹介されていました。

そのほかの展示

食品メーカーの商品を紹介しているコーナーもありましが、食品開発や研究にあたり、大学と協力関係があるのかもしれません。

訪問時には入口脇のスペース(以前はカフェがあったそうです)には、トリケラトプスの骨格標本がありましたが、過去の企画展で使用したものが残置されていたようです。

1階には、期間ごとにテーマを変えた展示を行う企画展の部屋があり、訪問時には「JOZOOー醸造と発酵の世界-」が開催されていました(写真撮影はしませんでした)。

■2階

鶏の剥製標本・卵のコレクション

階段を上がると鶏の剥製標本コレクションがあり、鶏の起源といわれる「セキショクヤケイ」を含め、日本や海外の貴重な種が123体保存されていました。

日本三大地鶏といわれる、秋田県の「比内地鶏」、愛知県の「名古屋コーチン」、九州南部の「薩摩地鶏」が勢ぞろいしていました。

鳥や爬虫類の卵が並べられていて、写真の右から3つはワニの卵なのですが、ワニの卵を食べる国があるのでしょうか。

食と農のコレクション

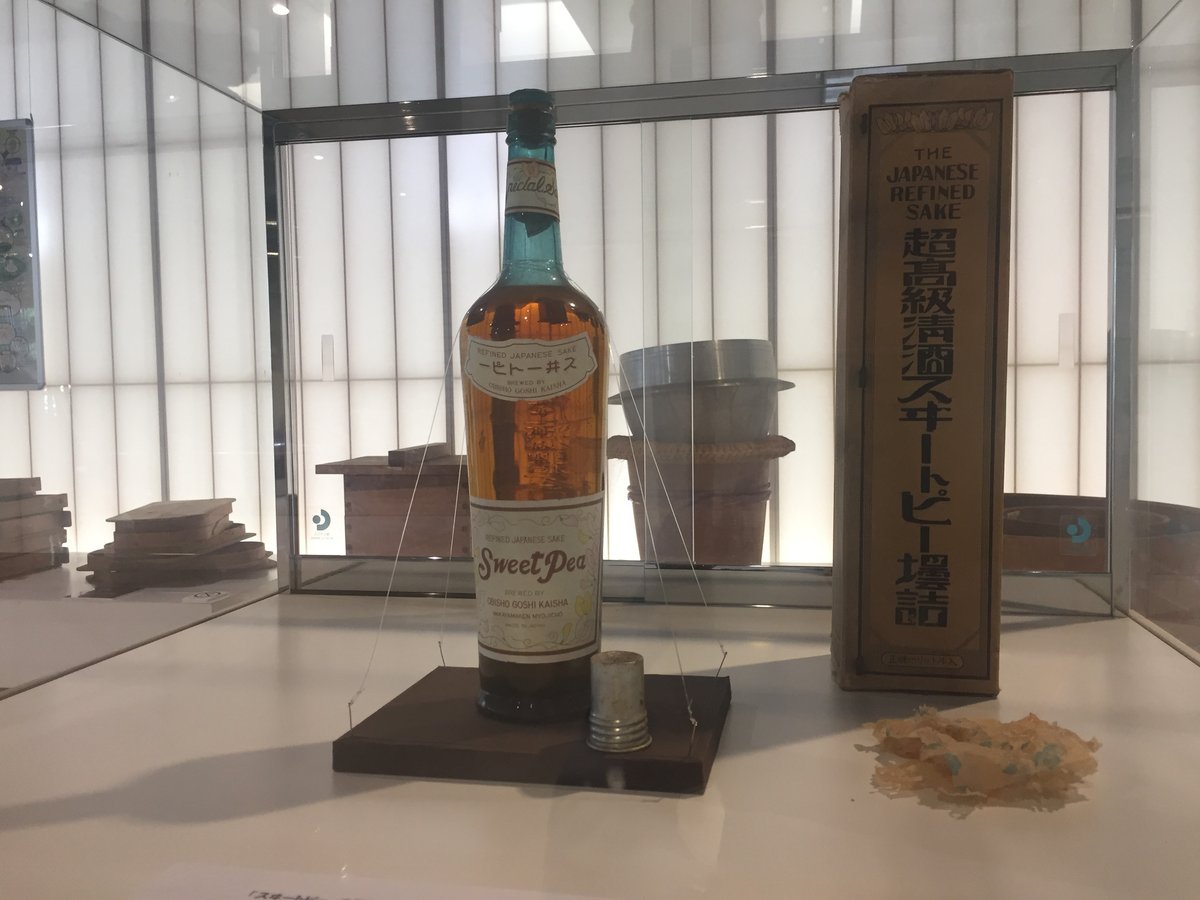

日本酒の酒瓶280本がズラリ、大学の醸造科学科の卒業生が蔵元を務めている代表銘柄が並べられているのだそうです。

静岡県の酒の瓶には、稲穂を編んで作ったカバーがつけられていました。

昔の酒造りの工程が、和紙の人形でできたジオラマで詳細に再現されていました。

こちらは和歌山県の蔵で発見された、昭和元年(1926年)に製造された日本酒「スイートピー」で、ラベルが英語で書かれていることから輸出用だったと考えられているそうです。

酒や醬油などを入れるのに使っていた古い壺や瓶たちも、整然と並べられていました。

海外の独特な酒器コレクションもありましたが、こちらのフランスの革袋はワインを保管するのに使われていたものと思われます。

村の古民家・古農機具

古い農機具がどのように使われていたかをイメージできるよう、古民家のジオラマとともに展示されていました。

古農機具とは、まだエンジン等の発動機が使われていなかった昭和34年(1959年)より前に使われていた農機具と定義しているそうです。

この博物館では、14年間かけて全国から3600点の古農機具を収集し、データベース化や目録出版などの活動を行ったということです。

田中芳男さんの像

この博物館は、東京高等農業校の初代校長をしていた田中芳男さんが明治37年(1904年)に設置した「標本室」が起源となっています。

そして田中芳男さんは、東京国立博物館の設立やパリ万国博覧会の企画にも関わっていたそうで、「日本の博物館の父」ともいえる方にお会いできた気がして感無量でした。

■隣接施設:バイオリウム

博物館の隣には一般財団法人・進化生物学研究所が運営している「バイオリウム」という温室があり、貴重な動植物や資源植物が集められています。

「食と農」の博物館とは、1階の横にある出入口と通路で繋がっています。

檻の中にいるのはマダガスカル固有の原猿類の「ワオレムール(ワオキツネザル」)、60頭ほど飼育されているそうです。

アフリカ原産の「ケヅメリクガメ」、体重は約60キロもあるそうです。

温室内では、アフリカ、中南米、そしてオーストラリアの植物を観察できるようになっていました。

世界最大の花である「ラフレシア」が咲いていて、直径1メートル以上ですごいと思いましたが、よく見たらレプリカでした。

■まとめ

大学の博物館でありながら、食べ物やお酒など身近に感じる資料が多かったため、気楽に楽しみながら学ぶことができました。

この博物館のすぐ近くには、JRA日本中央競馬会の馬術施設である「馬事公苑」があるので、時間があればあわせて訪問するのもいいかと思います。

なお、この記事は展示の解説やホームページ等を参照して記載しました。

<良かった点・いまひとつだった点>

〇トラクターや日本酒・古民家など視覚的に興味深い資料が豊富だった。

〇隣接の植物園も充実していて1度の訪問でダブルのお得感があった。

△キャプション・展示に英語表記があったりなかったり統一感がなかった。

△解説ビデオを見たり体験できる展示などがあるとよいと思った。

■インフォメーション

詳細はホームページで確認を

開館日・時間

火~土曜日(日・月曜日、祝日は休館)

09:30 - 16:30

料金

無料

アクセス

小田急小田原線の経堂駅または千歳船橋駅 徒歩約20分

小田急バスまたは東急バスの農大前 徒歩約3分

住所

158-0098 東京都世田谷区上用賀2-4-28

以上です、ご覧いただきありがとうございました。