【すごい博物館012】東洋大学井上円了記念博物館:創立者の哲学教育の理念がわかる!

哲学好きにオススメ 大学関連施設 無料

■東洋大学井上円了記念博物館とは

東京・文京区に本部がある東洋大学は、明治20年(1887年)に創設された「哲学館」を前身とする総合大学で、哲学を建学の精神として掲げています。

白山キャンパスの広場には、創立者である井上円了さん(安政5年~大正8年・1858年~1919年)の銅像があり、その後ろの5号館(井上記念館)には井上円了さんの哲学を軸とした教育活動などを紹介している記念博物館があります。

大学の歴史的資料や教育研究の成果、そして創設者の教育理念などを公開するため、平成17年(2005年)に博物館が開設されたのだということです。

守衛さんに声をかけてキャンパスに入場し、長い坂を登って5号館にたどり着き中に入ると、エントランスホールの壁面には、井上円了さんが「哲学界の聖人」として選んだ、カント・孔子・釈迦・ソクラテスのレリーフが掲げられていました。

5号館に入り左側の一角が博物館になっていて、常設展、企画展示エリア、そして外の展示ロビーの3コーナーで構成されていました。

■常設展 井上円了その生涯と教育活動

井上円了さんが哲学を学び、学校教育や全国巡回講演にいそしんだ活動の経歴が、4つの時期に区分して、実物資料とともに説明されていました。

常設展の中心部には、明治23年(1890年)に描かれた「四聖像」の絵画が飾られていました。

哲学の他に「妖怪学」の研究にも力を入れていたそうで、肖像画の左側には収集していた幽霊図が並んで飾られていました(企画展「おばけと円了」については後述参照)。

1.生い立ちから青年期

現在の新潟県長岡市に生まれた井上円了さんが、東京大学文学部哲学科でアメリカ人のアーネスト・フェノロサから西洋哲学を学んだことがきっかけで、哲学の振興を志すようになった経緯が解説され、大学時代のノートなども展示されていました。

2.哲学館の創立と発展

明治20年(1887年)、文京区湯島にある麟祥院という寺の境内に「哲学館」を創立し、その後は現在の白山に移転して「哲学館大学」の初代学長に就任したことなどが紹介されていました。

関連ですが、東京大学本郷キャンパスの東にある麟祥院は、江戸時代初期に大奥で権力をふるった「春日局」の墓があることで知られていますが、その墓地の入口付近に「東洋大学発祥之地」という石碑が残されています。

難解な哲学を一般の人たちにもわかりやすく理解してもらおうと井上円了さんが考案した「哲学飛将碁」というゲームは、囲碁・将棋・チェスなどに似ていて、駒には「理想」とか「唯心」「唯物」などのキーワードが記されていて、面白そうでした(動画解説がYouTubeにありました)。

3.哲学堂の設立と社会教育への挑戦

大学の学長を退任した井上円了さんは全国での巡回講演による社会教育活動に力を入れますが、その拠点として現在の中野区に「哲学堂」を設立し、公園として拡大・整備を進め一般にも公開するようになったということです。

元は大学移転地として確保していた土地を、講演や執筆で得られた収入から私費で購入し、哲学堂公園の充実に努めたのだそうです(中野区の哲学堂公園については後述します)。

4.南船北馬の日々 井上円了の晩年

大学を退任してから亡くなるまでの13年間、井上円了さんは日本各地や朝鮮、中国、台湾で巡講を行いましたが、その数は2986箇所で5503席に上るということです。

旅行の際の携行品が紹介並べられていましたが、鬼の描かれた煙草入れや、妖怪の顔のようなものが彫られた「朱肉入れ」、そしていつでも背中をかけるよう「孫の手」も愛用していたようです。

■特別展 おばけと円了

訪問時には、常設展の隣の企画展示エリアで、「お化けと円了-季節はずれの幽霊画展-」が開催されていました。

井上円了さんは東京大学在学中から、おばけや世の中の不思議な現象を「妖怪」としてとらえ、著書を記したり、幽霊画を収集したりという活動に取り組んでいたそうです。

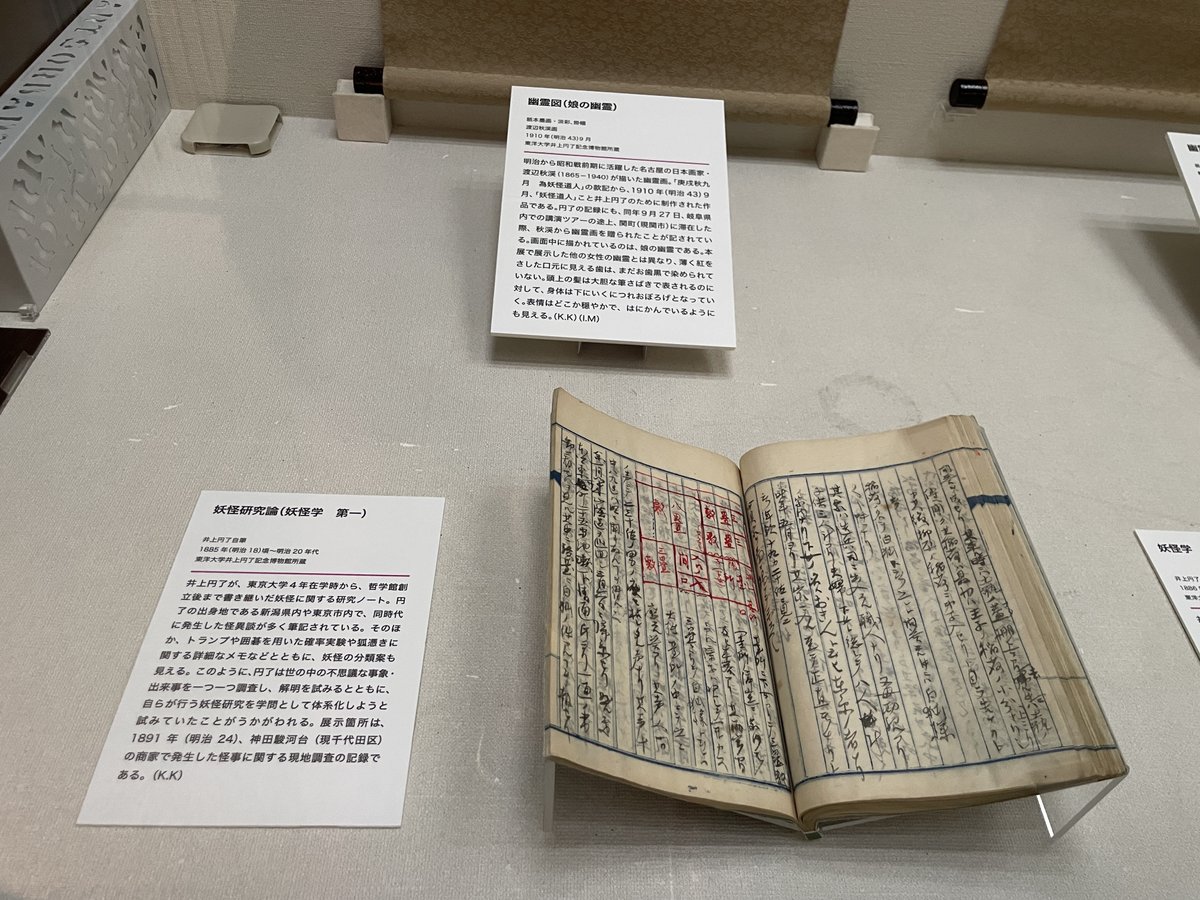

この直筆ノートには、明治24年(1891年)に神田駿河台で発生した怪事について現地調査を行った際の記録ですが、家屋のレイアウトなども克明に記かれていました。

活動拠点としていた哲学堂でも、幽霊画などのコレクションを一般に公開していたようで、感想ノートに客が書いたオバケのイラストなども紹介されていました。

井上円了さんが妖怪を研究した背景には「迷信・人の虚構と誤解から生み出されたもの」を打破することが目的にあったそううで、人間の精神的な弱さを解決したいという考えがあったのかもしれないと展示を見て感じました。

■展示ロビー

展示室の外側部分には、東洋大学の歴史年表や井上円了さんの等身大写真のほか、ゼミの学生による研究発表などが展示されていました。

ロビーの一角には、東洋大学の理事長や総長を務めた塩川正十郎さん(大正10年~平成27年・1921年~2015年元衆議院議員で、財務大臣や文部大臣を務めた)を記念するコーナーも設けられていました。

訪問時には、国際観光学部国際観光学科のゼミ生が制作した「景観に映える美術館」という研究発表が紹介されていましたが、各地の素敵なスポットを知ることができ、出かけてみたくなりました。

■関連:哲学堂公園(中野区)

東京・中野区の北部にある「哲学堂公園」は、井上円了さんが精神修養や社会教育の拠点としていた場所ですが、現在は中野区が管理する公園として一般公開されていて、令和2年(2020年)には国指定名勝になっています(哲学堂公園のホームページはこちらです)。

公園内の高い丘の上の「時空岡」という場所に初期の建物が残されていて、その中心に、哲学界の成人であるカント・孔子・釈迦・ソクラテスを祀った「四聖堂(明治37年・1904年建立、写真右)」が建てられています(毎月第一日曜日には建物の扉が開けられて中の様子が伺えるそうです)。

石碑には、井上円了さんの経歴や、哲学堂公園が作られた経緯が記載されていました。

公園内の西側にある「哲学の庭」という広場には、宗教・哲学・法を代表する歴史上の人物像(キリスト、聖徳太子、ガンジーなど)が11体並べられていて、一見の価値があると思います(写真撮影はできませんでした)。

■まとめ

カント・孔子・釈迦・ソクラテスがお出迎えしてくれて、「哲学」というものが人の人生に重要な考えであり、そのことを日本や近隣諸国に広めようと尽力した井上円了という人の活動を知ることができた博物館でした。

なお、この記事は展示の解説やホームページ等を参照して記載しました。

<良かった点・いまひとつだった点>

〇常設展の4コーナーの解説と資料が適量で短時間で概要を把握できた。

〇特別展はポップな感じで若い人にも親しみが持てる演出がなされていた。

〇YouTube上の映像資料が豊富で学芸員のトーク形式も見やすかった。

△会場内に映像・音声ガイドなどがあると鑑賞の理解が深まると思った。

■インフォメーション

詳細はホームページで確認を

開館日・時間

月~土曜日(日曜日は休館)

09:30 - 16:45(土曜日は12:45まで)

料金

無料

アクセス

都営地下鉄三田線の白山駅 徒歩約5分

東京メトロ南北線の本駒込駅 徒歩約5分

住所

112-8606 東京都文京区白山5-28-20

東洋大学白山キャンパス5号館 1階

以上です、ご覧いただきありがとうございました。