【すごい博物館007】明治大学平和教育登戸研究所資料館:旧日本陸軍の秘密研究所で風船爆弾の開発拠点!

歴史好きにオススメ インパクトあり 大学関連施設 無料

■明治大学平和教育登戸研究所資料館とは

東京の中心部から南西に約20Km、神奈川県川崎市多摩区にある明治大学生田キャンパスの一角に、かつて旧日本陸軍がこの場所で行っていた「秘密戦(防諜・諜報・謀略・宣伝)」についての記録を展示している資料館があります。

明治大学生田キャンパスには理工学部と農学部の研究施設などがありますが、かつてこの地には旧日本陸軍が秘密裏に兵器や資材を開発していた「第九陸軍技術研究所(通称:登戸研究所)」があり、太平洋戦争の終了間際まで風船爆弾や偽札などの製造を行っていたということです。

終戦とともに研究所の存在を示す証拠は廃棄・隠滅され、働いていた人たちも口を閉ざしていたため、しばらくは登戸研究所が存在していたことは世間に知られずにいましたが、昭和50年代半ばに神奈川県川崎市の法政二高や長野県駒ケ根市の赤穂高校の高校生たちがによる平和調査の活動がきっかけで、研究所に勤めていた当事者たちが証言を始めたり、密かに持ち出していた資料を開示したことから、その存在が明らかになってきたのだそうです。

そして明治大学は、キャンパスの一角に残されていた当時の研究棟(36号棟:農作物を枯らす細菌兵器の開発棟だった)を使い、平成22年(2010年)に「明治大学平和教育登戸研究所資料館」を開設し、戦時中にこの地で行われていた「隠された戦い」の一端を世間に公開するようになったのだそうです。

耐震設計で強固に作られていた研究棟の内部には当時の面影が残されていて、5つの部屋での展示を通じて、登戸研究所の誕生から閉鎖までの歴史が紐解かれていました。

二次元コードをスマートフォンで読み込むことにより、YouTubeの音声ガイドを聞くことができるようになっていました。

■第1展示室 登戸研究所の全容

昭和12年(1937年)に陸軍科学研究科の実験場として開設された「登戸研究所」は、日中戦争の拡大とともに組織が拡充され、太平洋戦争末期には約100棟の建物があり、約1000人が働いていたということです。

昭和17年(1942年)の「状況申告」という書類が残されていて、それによると、年間予算として679万円(飛行機工場を3つ建てられるほどの額)という膨大な資金が配分されていたそうです。

登戸研究所で働いていた人たちが使用していた、手帳・身分証・バッジなどです。

もともとこの地には、南米アマゾン開発の指導者を養成するための「日本高等拓殖学校」がありましたが、陸軍科学研究所の設置に伴い施設が譲られ、太平洋戦争中にも敷地を拡大して建物を増設していたことが、一連の航空写真から見て取ることができました。

なお、戦後の昭和20年(1945年)から約5年間は、この跡地を慶應義塾大学が借用し、昭和25年(1950年)に明治大学が跡地を購入し、農学部が移転することとなりました。

■第2展示室 風船爆弾と第一科

「第一科」は、電波兵器や宣伝・調略兵器の開発が担当でしたが、昭和18年(1943年)に「ふ号作戦」の指示が出されると、アメリカ本土を直接攻撃するための「風船爆弾」開発を担当することになり、翌年から爆弾や焼夷弾を積んだ風船爆弾9300発が、千葉県、茨城県、福島県に設置された「放球基地」から飛ばされたということです。

直径10メートルの気球に水素ガスを入れて放たれた風船爆弾は、偏西風にのって約9000Kmを飛行しましたが、アメリカ国内で発見された風船爆弾は361個とされ、昭和20年(1945年)5月には、オレゴン州で不発弾に触れた親子6人が死亡したという記録があるということです。

女学生たちを動員して製造された「気球」の部分には和紙が使われていて、こんにゃくで作った糊で何重にも張り合わせることで強度を稼いでいたということです。

なお、風船爆弾に生物兵器(牛疫ウイルス)を搭載して、アメリカの家畜を殺傷して食糧難をもたらすという計画もありましたが、報復を恐れ、最終的に搭載されることはなかったということです。

■第3展示室 秘密戦兵器と第二科

生物兵器・毒物・スパイ機材などの研究開発を担っていた、「第二科」の活動内容を紹介している部屋です。

「秘密戦関係」という書類が残されていたことで、特殊な溶液を使わないと内容が読めない秘密インキの開発や、外国での諜報活動の様子などが明らかになったということです。

第二科でタイピストとして働いていた女性が密かに保存していた900ページの公式文書「雑書綴」には、研究所が購入した研究資材や研究員の出張記録などが残されていて、第二科の実態解明に大変役立ったということです。

毒物兵器の開発においてはブタやウサギなどの動物を使用していたことから、研究所の入り口付近に「動物慰霊碑(後述あり)」が建立されましたが、その陰には、中国大陸などで行っていた人体実験の犠牲者に対する慰霊の意味も込められていた可能性があるのだそうです。

■第4展示室 偽札製造と第三科

「第三科」を中心に実施していた、偽札や偽パスポートの製造について紹介している部屋です。

昭和12年(1937年)に始まった日中戦争の見通しが立たない中、日本軍は中華民国公民政府の経済を混乱させようと、大量の偽札製造を試み、登戸研究所の五号棟・六号棟で印刷を行っていたということです。

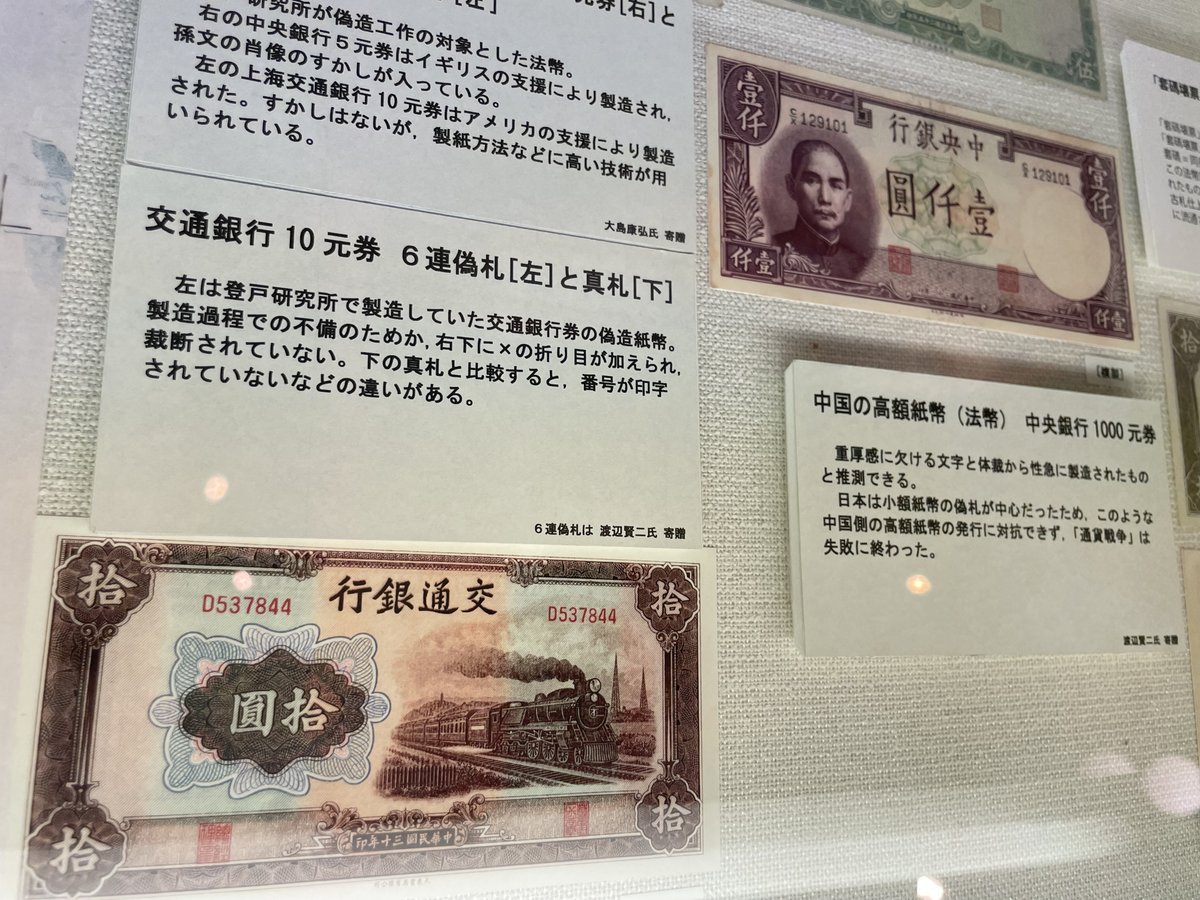

登戸研究所の調査を行っている渡辺賢二さん(資料館の展示特別委員)が、東京・神田の古本屋街で偶然見つけて購入したという、裁断・通番されていない6枚綴りの偽造通貨(交通銀行の10元)です。

写真左下の本物の「交通銀行・10元」と偽札を比べると、偽札は色が全体的に薄く見破られやすかったうえ、中国側も「1000元(写真右上)」などの高額紙幣を発行する対応措置をとったため、「通貨戦争は失敗に終わった」と解説に記されていました。

ソ連のパスポート、インドのルピー紙幣、アメリカのドル紙幣などの偽造も行っていたそうで、戦時中とはいえ卑劣な作戦を知り悲しく感じました。

■第5展示室 敗戦とその後の登戸研究所

戦局が悪化し本土決戦も予想されるようになった昭和20年(1945年)の3~4月に、登戸研究所の各班が長野県内に移転したことや、終戦後に研究員たちがGHQに協力していたことなどを紹介している部屋です。

長野県の北安曇地方には第一科、上伊那地方には第二科が疎開し、地元住民を動員して兵器製造や研究活動に向けた準備が行われましたが、本格的な活動が始まる前に終戦を迎えることになったそうです。

第二科が長野県内の疎開先で使っていたと思われる、フラスコやメスシリンダーなどの実験器具が残されていました。

疎開先で清潔な飲料水を大量に確保するため、陸軍が採用していた浄水濾過筒や濾水機が長野県に持ち込まれていたのだそうです。

細菌戦が行われることに備えていたという説もあるそうで、濾過筒には「軍事機密」と印が入っていました。

8月15日に終戦を迎えると、陸軍省軍事課から証拠隠滅の命令が出され、関係書類や実験器具などは焼却・埋設により処分されて登戸研究所も消滅、その後、元所員のなかには、アメリカ軍に情報提供や技術協力を行った人もいるという指摘もあるそうですが、真相は不明だということです。

■そのほかの館内施設

「暗室」は写真の現像や実験を行っていた場所だと推測されていますが、外光が入らないような工夫がなされていたり、現像作業がしやすいよう大きな流し台が設けられていました。

「レストスペース」は入口正面にある空間で、現在は見学ツアー時の解説やビデオ上映を行う場所として使われているようです。

■生田キャンパス内に残された痕跡

資料館の裏手にある丘のふもとには、物資を保管していたとみられる倉庫の跡が残っています。

「弾薬庫」という通称がありますが、薬品の保管に使用していたという説もあるそうです。

生田キャンパスの入口付近には、実験で犠牲になった動物(人間含む)の鎮魂のために建立された「動物慰霊碑」があり、裏側には「昭和十八年三月、陸軍登戸研究所建之」の文字が残っていました(証拠隠滅し忘れたのでしょうか?)。

キャンパス奥には弥心神社(現在は生田神社)がありますが、これは登戸研究所が昭和18年(1943年)に建立したもので、研究(知恵)の神様が祀られているそうです。

キャンパス内には、陸軍のマークである「星形(★)」が記された当時の消火栓が2か所に残っています。

現在は駐車場として使われているこの場所には、「5号棟(偽札印刷工場)」と「26号棟(偽札倉庫)」がありましたが、老朽化と新校舎建設のため平成23年(2011年)に解体されたということです。

■まとめ

旧日本陸軍が行っていたスパイ諜報は、現在の感覚からすると倫理的にも人権的にも許されないものですが、そこまでしなければいけない状況を生み出す「戦争」のむなしさを改めて痛感させられる展示の数々でした。

この資料館では定期的に館長や展示専門委員によるガイドツアーを行なっていて(約2時間30分、要予約)、詳しい解説を聞くことができるため、時間がある方にはお勧めしたいです。

なお、この記事は展示の解説やホームページ等を参照して記載しました。

<良かった点・いまひとつだった点>

〇風船爆弾の模型や偽札などがリアルで、当時の活動のイメージがわいた。

〇キャンパス内の数か所に痕跡があり、散策を楽しめた。

〇ガイドツアーは展示に至った経緯等が詳細に解説され理解が深まった。

△問題点は特にありませんでした。

<明治大学関連施設の記事>

■インフォメーション

詳細はホームページで確認を

開館日・時間

水~土曜日(日・月・火曜日は休館)

10:00 - 16:00

料金

無料

アクセス

小田急小田原線の生田駅 徒歩約15分

住所

214-8571 神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 明治大学生田キャンパス

地図

以上です、ご覧いただきありがとうございました。