グランツーリスモ Sport のリバリー制作

グランツーリスモ7の発売予定日も発表になったところで3年に渡って培ってきたリバリー制作のテクニックをまとめていこうかと思います。

デカールを公開していると「デカールクリエイターに感謝!」なんてコメントされたりしますが、私はデカールだけを作るということはほぼありません。自分がリバリーを作るにあたって必要なデカールを作り、気が向いたらその中から汎用性の高いものをシェアしています。

作るリバリーの多くは既存のデザイン、実在するレーシングカーやゲーム登場する車両などをモチーフとしたいわゆるレプリカ系であり、従って元のデザインにどれだけ迫れるかが腕の見せ所となります。

プリセットおよびシェアされているデカールを使ってのリバリー制作に限界を感じてからは自分のリバリーに使うデカールの大半を自作するようになり、制作のスタイルもデカール制作に大きく依存するようになりました。

デカールの制作環境はIllustrator

デカールの制作に踏み切れたのは仕事の関係でIllustratorを使い慣れていたからで、これはラッキーでした。ベクターデータの編集がラスターデータのそれに比べて一般的ではないことは理解していますが、前述の通り自分の制作スタイルは極度にデカール制作に依存しているため、自ずと紹介するテクニックもデカール制作を前提としたものが多くなると思います。その点は了承頂きたいです。

Illustratorと組み合わせてもうひとつデカール制作に重用しているのがSVGOMGというwebツール(https://jakearchibald.github.io/svgomg/)です。このツールを使うとデカールのファイル形式であるSVGから余計な記述を取り除いたり、精度を下げることで容量を圧縮することができます。

制作の流れ

テクニックは今後記事として書き足してゆくものとして、ここではまず基本的な制作の流れを紹介しておこうと思います。

1 ネタを仕入れる

何はなくともまずネタを仕入れます。実際のレースも好きでテレビ・ネットで観戦したりニュースを読んだりするので、そんな中からこれは!と思うこともありますし、アップデートが頻繁だった頃には次に追加される車種をネットで検索して面白そうなリバリーを探してくることもありました。

レプリカ系のリバリーには作ろうと思ったらすでに作られていた、誰も作るまいと高を括っていたら他の人が数日違いでシェアしてきた、といった「ネタかぶり」のリスクがあります。

しかし私はプラモデルが同じキットであっても作り手によって別の作品となるように、同じ元ネタであっても作り手によって別の作品になると考えています。ネタが被るということは趣味の似た相手との出会いでもあるわけですから、どれだけメジャーなリバリーでも臆せず自分が作りたいと思ったものを作ればよいと思います。

2 資料を集める

ネタが決まったら資料を集めます。集めるのはまず車両自体の写真、つづいてそれを見ながらスポンサーロゴ、そして同じレースに参戦した車両に共通のゼッケン・ライセンスステッカー・プラークなど。今どきなので調べるのは主にネット上での検索です。PC上にリバリー名のフォルダを用意し、その中に「写真」「ロゴ」の2つのフォルダを用意、ダウンロードしたファイルを整理してゆきます。

特にレーシングカーはどれだけ調べてもわからないところが残るものですが、エディターでの作業に行く前に疲れきってしまうのも本末転倒なので、そういうところは後回しにします。時にはわからないところを適当に処理して完成させた上で、リバリーをシェアする際のコメントで情報を求めることもあります。

3 車両の画面キャプチャを撮る

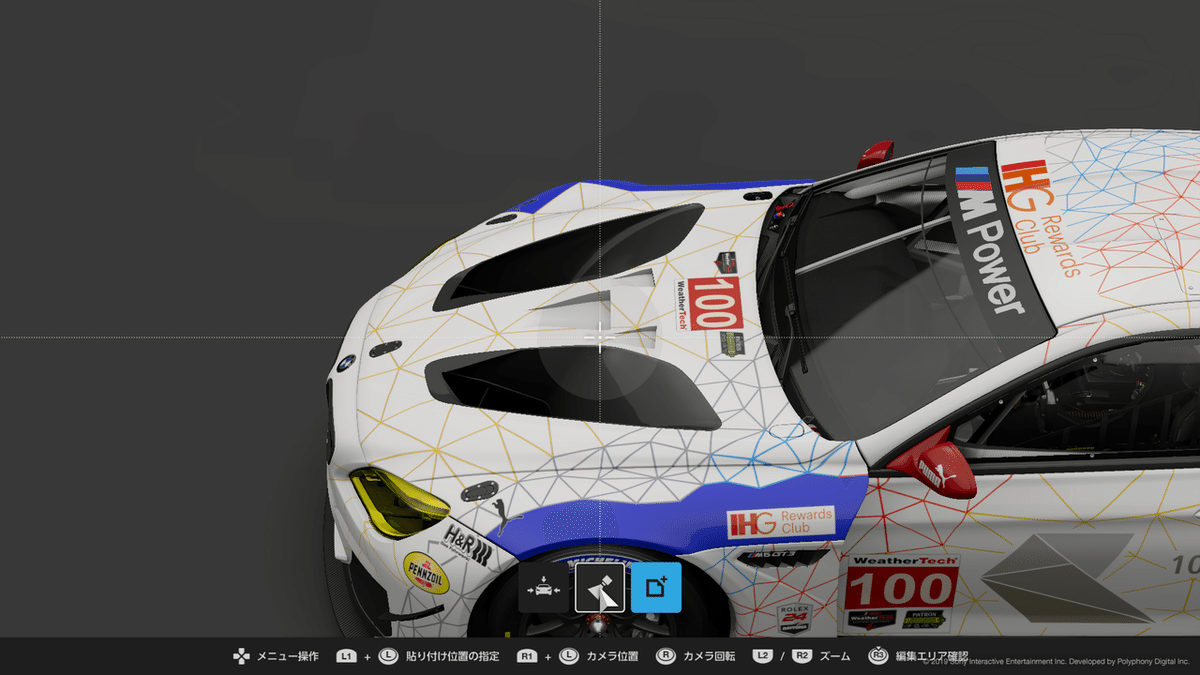

カラーリングのデカールを作成する際の下敷き用にリバリーエディターで車両の画面キャプチャーを撮ります。

以前はプレビューで撮っていたのですが、フロントやリアのセンターを出すのが難しいので最近はデカールをカメラに合わせて貼るモードで撮るようにしています。サイド・トップ・フロント・リアを基本として、あらかじめ使うだろうことがわかっている場合には斜め上からのビューも撮っておきます。

4 基本的なカラーリングを描く

Illustrator上に丁度三面図のような体裁で車両の画面キャプチャを並べて貼り、それを下敷きとして基本的なカラーリングを描いていきます。

ボディ上の位置関係は「この線はホイールアーチとバンパーが接する部分からはじまって、ボンピンの上端をかすめて、ウイングステーのこのあたりに向かっている」といった具合に、パネルラインや付属するパーツを基準として把握します。

一方で全体を俯瞰してカラーリングの成り立ちを確認するのも有効です。特に実物とは異なる車種にリバリーを移植する場合には少なからずアレンジが必要になりますが、別の車種に合わせてデザインされたリバリーを剥がしてきてそのまま貼ろうとするよりもカラーリングの成り立ちに戻ってデザインし直すほうがより"らしい"ものができることは言うまでもありません。

5 ボディにのせてみる

おおまかカラーリングを描けたら、まずはサイド・トップ・フロント・リア、ボンネットと各面毎1枚のデカールにしてボディに貼ってみます。

貼るときはプロジェクション方法を「カメラに合わせる」にしますが、この選択肢の意味を誤解されている方もいそうなのでここで少し説明します。

「カメラに合わせる」というと、今画面に映っている(つまり車両を捉えているカメラの)視点で貼り付けるのだと思われるかもしれません。もしそうだとすれば、画面キャプチャを下敷きに描いたデカールを画面キャプチャと同じカメラ位置で貼り付ければ思った位置にぴたりとおさまることになりますが、残念ながらそうはならないのです。このプロジェクション方法はデカール全体をカメラの中心線と並行に投影するカタチで貼り付けられます。

画面の中心ではカメラとデカールの投影方向は一致していますが、端のほうになるとカメラの視線は1点透視の収束点とボディのあるポイントを結ぶカタチで傾く一方でデカールの投影は中心点を結ぶ線と並行になります。

したがってサイド全体を1枚のデカールで貼ると、中央はボディ形状とデカールがマッチするものの、前後は歪んで寸足らずになってしまいます。この段階ではそこはあまり気にせず雰囲気だけをみて、以降の作業の目処を立てます。

6 デカールを分割しつつ各部を作り込む

デカールを分割しながら各部を作り込んでゆきます。分割するとデカール同士の継ぎ目ができるわけですが、これが面の真ん中にくるときれいに貼るのが難しくなるため、サイドであればドアのパネルラインを活かして3分割ないし4分割します。

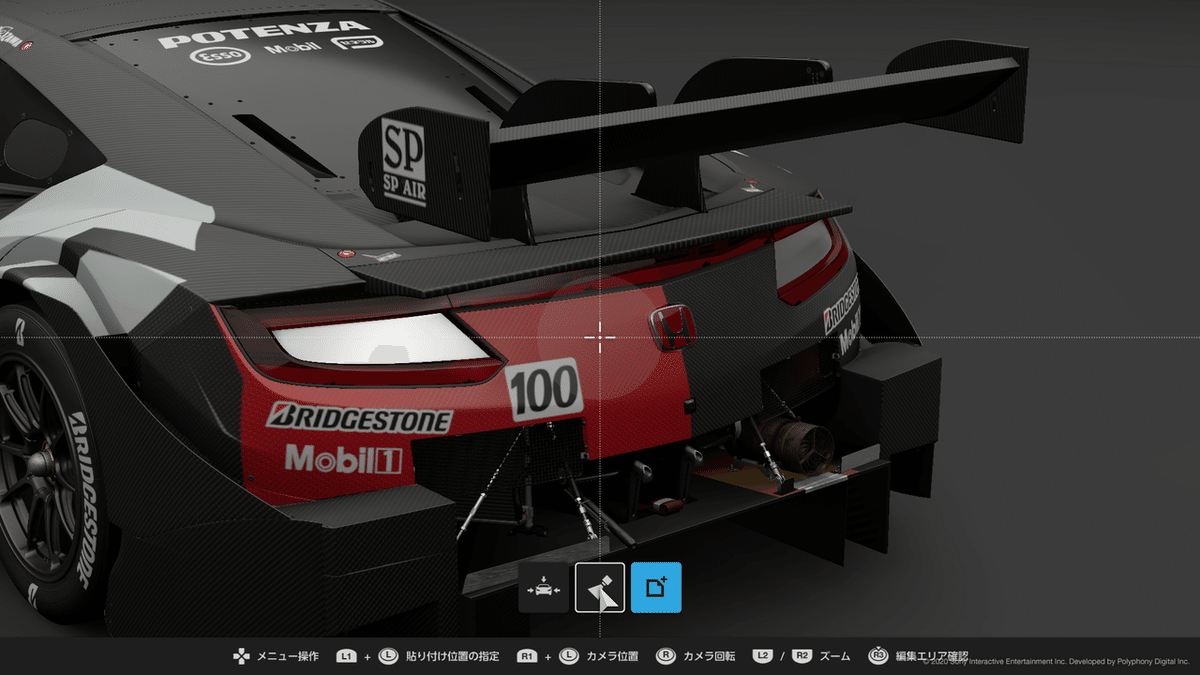

フロントからサイド、サイドからリア、サイドからトップへと回り込む部分はどちらからデカールを貼っても歪みが大きくなってしまうので、斜め方向から撮った画面キャプチャを下敷きにカラーリングを描き直してデカールを作ります。

SuperGTマシンにみられるボディ形状の入り組んだ部分などはパネルラインや角を活かしてデカールを分割します。

7 スポンサーロゴを貼り、仕上げる

カラーリングがある程度進んだらスポンサーロゴを貼ってゆきます。スポンサーロゴもプロジェクション方法によらず画面の端に行くほど歪みが大きくなるので、「カメラに合わせる」で画面中央付近で面に対して視点が正対するように調節して貼ります。

スポンサーロゴもまたパネルラインや付属するパーツと同様にボディ上の位置を把握するヒントになるので、カラーリングを基準にロゴを貼り、ロゴを基準にカラーリングを調整し、次はカラーリングを基準にロゴを調整し・・・で精度を上げてゆきます。

最後にレースで使ってみたりスケープフォトで撮影してみたりして、佇まい・全体の色味を確認・調整して完成です。

最後に

いかがだったでしょうか?

リバリー制作の手法・手順はデカールをどの程度自由に作ることができるかで大きく変わってきますし、人によっても大きく違うのではないかと思います。私も知ったようなことを書いていますが、一体どうやって作っているのか想像もつかないリバリーに出会うことは多いですし、自作のリバリーを持ち寄って制作経緯や苦労話をするというイベントに参加していたときには毎回目から鱗でした。

今後の記事にも目を通していただければ幸いです。