子どもが主体的になる仕掛け

私は小学校の教員をしています。学校で関わる子どもたちには、受け身でやらされ感がある体験よりも、主体的になって取り組む体験を重ねて欲しいと思っています。私は、子どもが主体的になるきっかけをつくるのには3つのポイントがあると考えています。授業や教材選び、日々の指示でもこの3つのポイントを意識すると子どもたちが主体的になる最適解を導きやすくなります。今回は、私が考える「子どもが主体的になる仕掛け」として3つのポイントを紹介していきます。

1.既存の知識とのギャップ

子どもたちは、今自分が持っている知識、経験から物事を考えます。ですから、子どもたちは持っている知識、経験とは違う場面に出会うと「なんでだろう。」と考えるようになります。その場面を作ることで、子どもたちが主体的になるきっかけになります。

例えば、社会科6年生の授業で、第一次世界大戦について学ぶときのこと。日本文教出版の教科書には、次のような資料が出てきます。

子どもたちの持っている常識の中には、戦争中は貧しくて、食べ物に困るという考えがあります。しかし、戦争中にデパートが賑わう様子を見ると「なんで?」となります。第一世界大戦は基本的に自国では行われておらず、軍需利益の影響もあって、子どもたちが持っている常識とは違う様子が見られるのです。

このように、子どもたちの常識とのズレが起こるように資料や教材を選択することで、子どもたちの「なんで?」を引き出し、そこからスタートすることで学習を主体的にするきっかけを作ることができます。

2.比べる

子どもたちが、主体的になるきっかけの一つに「比べる」があります。授業場面では、2つの資料を比べて違いを探すなどの活動は子どもたちが主体的になるきっかけを作ることができます。なぜかというと、この活動は、どの子どもたちにとっても参加しやすいものであるからです。どんな意見でも受け入れる姿勢を教師が持っていれば、どの子も授業に参加するという土台にのることができます。

また、生徒指導の場面でもこの「比べる」は生きてきます。例えば、子どもたちの日常場面で、指導したい場面を画像や動画で撮っておいて、良い行動と悪い行動を比べる。子どもたちの多くは、基本的に良い行動を理解していますから、自分たちで行動を良くするポイントを見つけ、次に生かすことができます。教師から、「○○しなさい。」ではなくて、自分で見つけたポイントだからこそ、子どもたちの主体的な行動の改善に繋がります。

3.隠す

松村真宏さんの「仕掛学 人を動かすアイデアのつくり方」にも書かれていましたが、人は望遠鏡のような筒があれば、その先に何があるのか覗きたくなります。それと似ていて、人は隠されるとその先が見たくなるものです。授業の教材や資料を選択するときには、その資料のどこかを隠すことが有効的です。例えば、グラフのタイトルを隠す。そうすると、そのグラフの数値の変化など、見えているところから、見えない何かを考えることに繋がります。見えなくすることで子どもたちが「そこに何があるのだろう」と考え始めるきっかけを作ることができるのです。

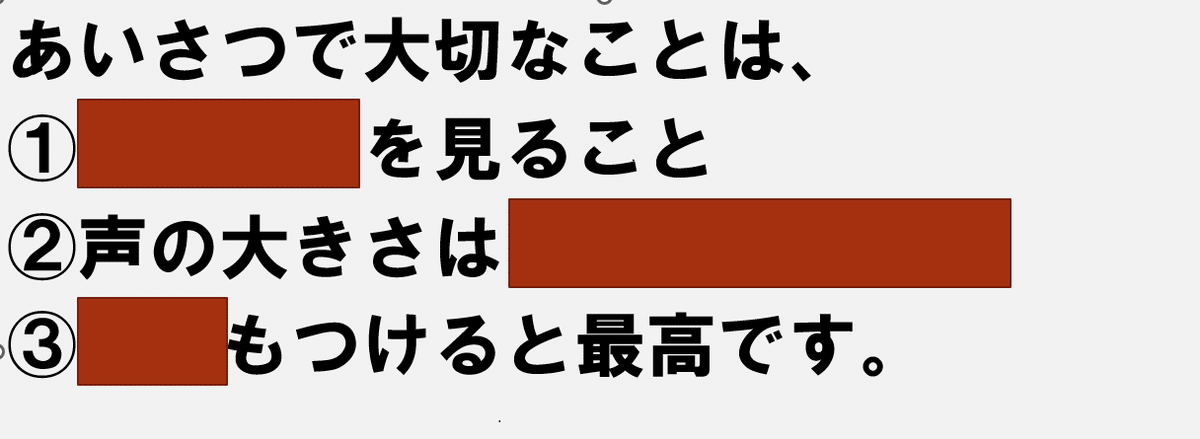

それ以外にも、生徒指導や指示の場面でも使えます。例えば、あいさつについての指導場面で、次の資料を提示します。

子どもたちは、この先に隠された言葉を考え始めます。隠されていると、そこに何があるかな?って考えたくなります。ここで大切なのが、答えを当てることではなく、子どもたちが考えた意見をどんどん拾うことです。子どもたちは自分なりの言葉で、この先に隠れていることを考えてきます。それが大切なのです。教師が提示した言葉をそのまま読むのではなくて、子どもたちが考えたくなるきっかけを作る。これが大切なのです。

私が関わった子どもたちには、「やらされた」ではなくて、主体的に体験する活動を積み重ねていって欲しいと思っています。そのために、授業や日常の場面で主体的になるにはどうしたらよいか常に考える。そんな仕掛けをたくさん用意する。そんな引き出しをたくさん持っていることが教師としての武器になるのだと思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございます。読んでいただいた皆様が、子どもと関わるときのヒントになれば幸いです。