第二十九話

夏休みが始まって少し経った日、星陽は満員列車に乗っていた。乗客のほとんどは浴衣や甚平を着たカップルか家族連れだ。今日は花火大会が開催される日だった。

夏休み少し前のこと、モデルバイトから、弥幸がイベントのチラシを持って帰って来た。

毎年ホテルは花火大会に協賛しているのだが、大会会場からホテルが微妙な遠さということもあり、協賛イベントに人の入りが悪いらしい。来てくれと言われたとのことだった。

チラシには、ホテル内各レストランの花火大会限定メニューが紹介してある。それだけでなく、花火の写真を撮って来たら指定のメニューが半額、浴衣を着て来た人は酒がどれでも一杯タダと書いてあった。

「お前、浴衣着て行けば。実家に帰ればあるんだろ」

との弥幸の言葉に、確かに実家に浴衣はあるし着たところを見て欲しいしと、一旦実家に帰り浴衣を着せてもらった。

今日は花火大会後にホテルに寄り食事をし、ついでにただ酒を飲んで帰る予定だ。

花火大会は港で開催される。待ち合わせはその駐車場だった。

駅で降りて少し歩くのだが、想定外に人が多く皆が歩く速さでしか移動できない。普通に歩けば十分に待ち合わせ時間に間に合うはずだったが、これではおそらく遅刻するだろう。

“ 15分くらい遅れそう“

メールを打つと、

“ わかった。待っとく“

と返信が来たので、向こうはもう着いているらしかった。

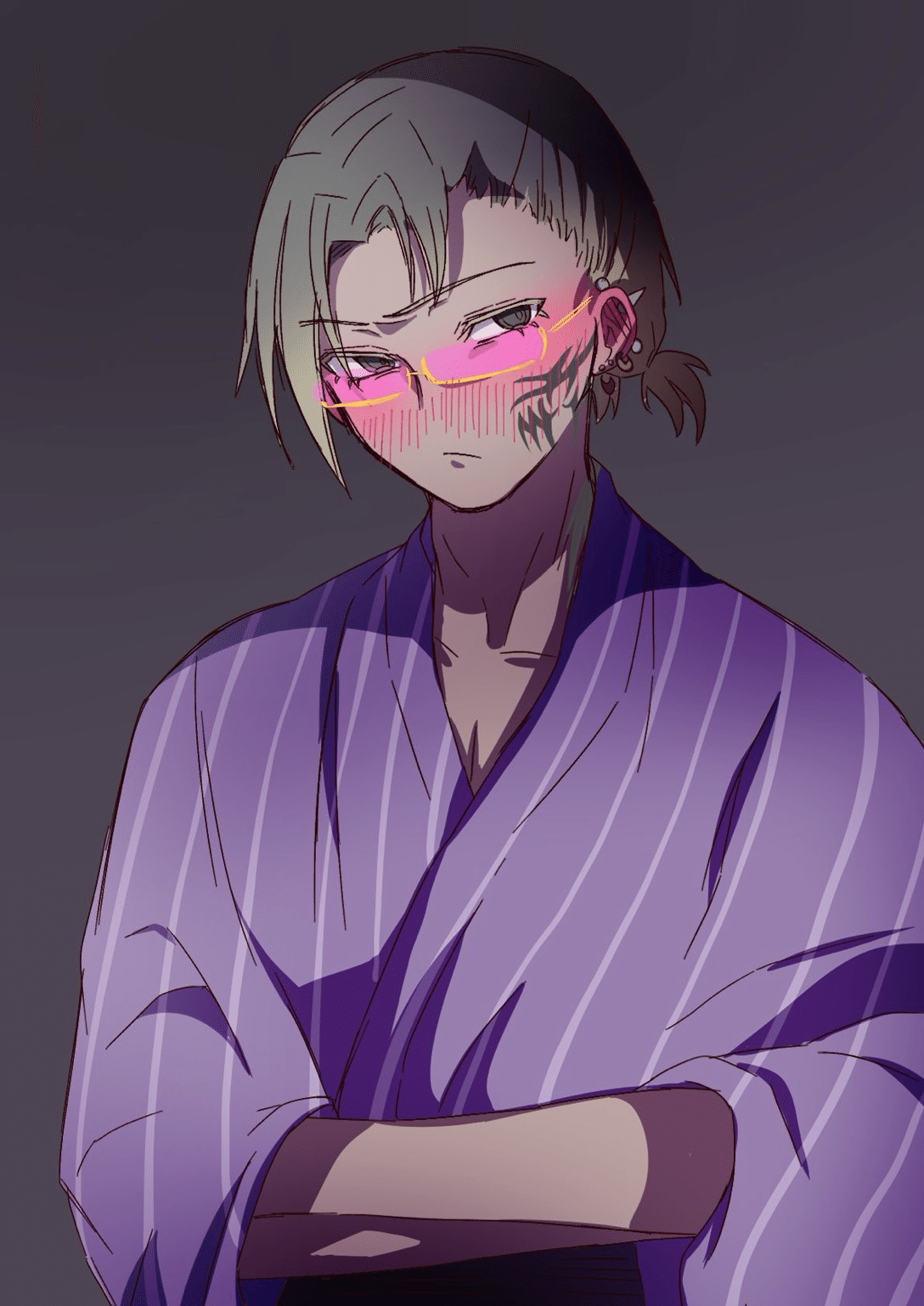

これだけ人が多いとわかるかなあと思っていたが要らぬ心配で、背が高い弥幸は人混みの中で頭1つ抜け出ている。珍しく髪を1つ結びしていて、綺麗な横顔の稜線がよく見えた。

花火会場に着くまでに花火が始まってしまうぞと気づいた星陽は、弥幸のいる場所に着くまでに携帯のカメラを起動させた。これでよし、と画面から目を外すと眼下に下駄が見える。これは違う人のところに着いてしまったかなと見上げた瞬間、携帯を手から取り落としてしまった。

うっっわ、浴衣…

「…っと、おい」

それをアスファルトに落ちる前にキャッチしてくれた弥幸が携帯を渡しながら言う。

「危ないな。こんなとこで携帯落とすと下駄で踏まれるぞ」

手に押し付けるように渡されたので反射的に握ったが、弥幸から目が離せない。

「…あ、浴衣?ここ来る前にホテルに席予約しに行ったら、ホテル関係者なら着とけって着せられたんだよ。やっぱり似合わないよな」

という弥幸の言葉も耳を撫でるだけで、一向にとどまらず消えてゆく。

だが我に返った瞬間、星陽は真っ赤になってしまった。

「…どうしよ…弥幸がカッコ良すぎて動けねー…」

本当にそう言うしかなかった。緊張しすぎて、何を話してどう動けば良いかよくわからない。

「俺、お前の横歩いて本当に大丈夫かな」

思わずつぶやいた時、弥幸が一気に赤くなり、顔を隠すように向こうを向いた。背中を向けたまま差し出された手を、星陽は握る。

花火はもう上がり出していると言うのに、星陽は恥ずかしそうに俯くように手を引かれるままだ。だが弥幸は、気の利いたことの一つも言えなかった。

人混みの中でも、まるで1人だけオーラが違うように、浮かび上がるように見つけられた。浴衣もきっと似合うだろうなと思っていた以上に似合っていて、周りの全ての人間がただの平面的な彩りに見えるぐらいだった。輝きとか透明感とか生命力とか瑞々しさだとか。そのどの言葉でもなく、その全部でもある。

そんなことを、どんな言葉で伝えれば良いというのだろう。

「ほら、星陽。花火撮らないと食べ物安くならないぞ」

結局弥幸は、口を開いた一言目にそんな事務的なことしか言えなかった。

「あ、そっか」

急いでサコッシュから携帯を取り出した星陽は、花火を1枚撮ってから携帯を下ろした。そして弥幸を向けて素早く1枚撮る。

「やめろって。それ俺の顔すごいアップになってるだろ」

写真が苦手な弥幸は手と袖で横顔を隠す。

「うん、好き」

言われてドキっとして袖の陰から星陽を見ると、今撮った写真を拡大したり元の大きさにしたりしながらずっと見ている。

「お前の横顔好きだし、アップの写真も好き。服のセンス悪いとこも、家にいる時の変なTシャツも好き」

嬉しそうに笑い、弥幸を見上げた。

「弥幸の全部が大好きだから、今スッゲー幸せ」

その言葉を聞きながら一瞬涙が出そうになったのは、どういう気持ちだったのだろうか。そのまま好きだと言おうとして、その言葉に感情が押し出されそうになり、ちょっと深呼吸をする。

それから

「俺も星陽のこと大好きだよ」

と言ったのだが、花火の音にちょうどかき消されてしまった。

だが星陽には聞こえなかったであろう言葉は、自分の心に染み通って無理なく馴染んだ。

そして弥幸は、今年の誕生日には星陽に指輪を贈ろうと思ったのだ。