今更ながらSynology NASを2.5GbE化してみた

前回の記事で自宅に10GbE回線を引いた事を紹介しましたが、せっかくなのでNASのスピードも速くすべく、2.5GbE化を行ってみましたので、その過程を紹介したいと思います。

1. SynologyのNASで2.5GbE化するには

最近販売のNASだと、QNAPやBuffaloのTeraStationのように、10GbEに対応したものが少しずつ増えて来ています。

ですが残念ながら、Synologyはあまりネットワーク面には注力していないようで、法人用の高級機種かつ『E10G18-T1』というオプションのボードを購入しないと使用出来ません。

そんな中、有志の方がPlanexの『USB-LAN2500R2』という2.5GbEのUSBアダプタを使える様にする為のドライバを用意してくれており、それさえ導入すれば私の使うDS720+でも2.5GbEを使用する事が出来るようになります。

@サーバルーム(という名のクローゼット)

導入の仕方については、Planexさんのサイトで紹介されているので、そちらをご覧下さい。

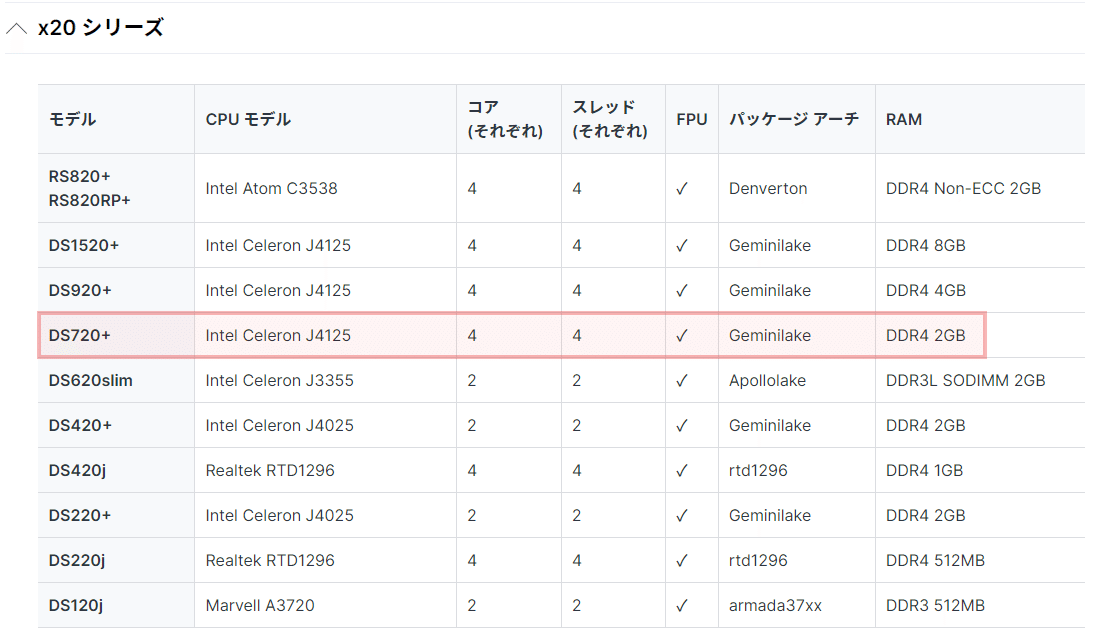

導入時のポイントは、自分が使用しているモデルのCPUの名称(パッケージアーチ)が何かというのをしっかりと確認しておかないと、この後のドライバダウンロードで間違えてしまいますので、ご注意下さい。

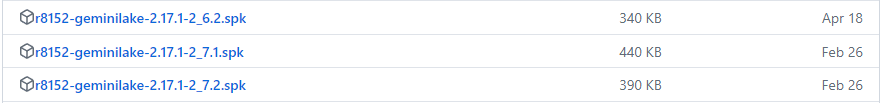

例えば、bb-qq様のGitHubサイトに行くと、DSMのバージョンとCPUに応じたspkパッケージファイルが複数並んでいます。私の使うDS720+では、geminilakeと書かれたパッケージを使用します。我が家のDSMは7.2なのでこの表では一番下のr8152-geminilake-2.17.1-2_7.2.spkをダウンロードしました。

Show allを押して下の方に行くとgeminilakeが出てくる

2. ドライバの導入と設定

ドライバの導入についても、Planexさんのサイトに載っているのでそちらを参照頂きたいのですが、SSHを有効にするなど、ぱっと見難しそうな手順が並んでいます。ですが、サイトの手順通りに行けばそんなに難しく無いと思います。

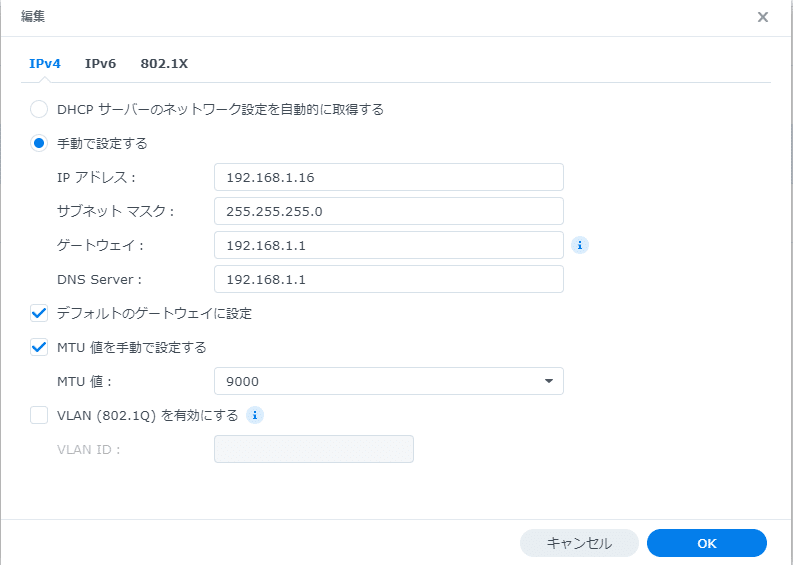

さて、設定を行ってNASからUSBアダプタが見えるようになると、『コントロールパネル』の『ネットワーク』にある『ネットワークインターフェイス』もLAN3なるものが新たに追加されます。

因みに私は固定IPを設定していますが、皆さんはDHCPと表示されているかと思います。

さて、画像にもあるように、我が家の環境では、LAN1とLAN3の2つが有効になっています。通常であれば元々使用していたLAN1というポートからLANケーブルを抜き、LAN3だけ使用するという使い方もあると思います。

ですが、我が家ではこの2つの利用方法を分けています。

というのも、後編の記事にもあるように、1Gを超えるネットワークでは、ジャンボフレームの設定が速度向上に繋がります。その為、2.5GbEや10GbEの環境では、ここでMTUの設定値を大きくする事が求められます。

ですがこの設定、むやみに大きな値にしてしまうと、この設定に対応していない他のデバイスとの通信が遅くなったり、最悪繋がらなくなったりするという残念な仕様になっています。(全世界的にこの機能のルールがふんわりしている為)

その為後編の記事では、そこそこの値を入力している訳ですが、我が家では通常デバイス用のLAN1と、10GbEのNICを積んだデスクトップPC用のLAN3の2つに分けて運用する事で、デスクトップからのアクセスを速くする事にしました。

適切かどうかは分かりませんが、我が家では、LAN1はデフォルトの1500のまま、LAN3は9000という最大値にしています。

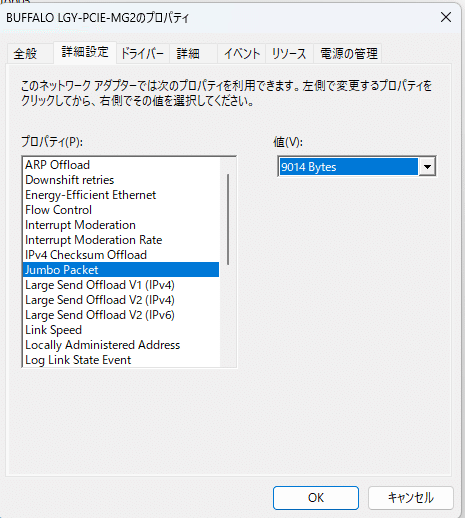

デスクトップPCの方でも設定を9014にする事で、効果が出る(はず)

3. 速度チェック

さて、諸々の設定が終わりましたら、どのくらいの速度が出るか確認したくなりますよね。

という訳で、NASに保存されている11.5GBのフォルダをデスクトップPCのデスクトップにコピーした場合、どれくらいの速度で実行出来るかを試してみました。

なお、HDDの読み出し速度の影響があるかどうかを念のため見たかったので、USB3.0のSSDでも実験をしてみました。

(SATAが3-6Gbps、USB3.0が5Gbps、USB3.1が10Gbpsなので、SATAとUSB3.0ではそれ程差は無いと思いますが、念のためテスト)

■ 検証内容

Synology側はLAN1(1GbE)とLAN3(2.5GbE)の

それぞれで通信し、速度を比較

■ 転送データ

フォルダサイズ11.5GB

(waveやmp3などが複数入ったフォルダ)

■ 比較条件

【条件1】

NAS(3.5インチHDD)から

デスクトップPC(M.2 SSD/10GbE NIC)へフォルダをコピー

【条件2】

NAS(USB3.0の2.5inch SSD)から

デスクトップPC(M.2 SSD/10GbE NIC)へフォルダをコピー

結果としてはこんな感じになりました。

【条件1】

NAS(3.5インチHDD)からデスクトップPC(M.2 SSD/10GbE NIC)

【LAN1(1GbE)】

ダウンロード時間: 1分46秒

平均速度: 108.5MB/s

平均速度: 867.9Mbps

【LAN3(2.5GbE)】

ダウンロード時間: 1分5秒

平均速度: 176.9MB/s

平均速度: 1,415Mbps

【条件2】

NAS(USB3.0の2.5inch SSD)からデスクトップPC(M.2 SSD/10GbE NIC)

【LAN1(1GbE)】

ダウンロード時間: 1分44秒

平均速度: 110.6MB/s

平均速度: 884.6Mbps

【LAN3(2.5GbE)】

ダウンロード時間: 1分7秒

平均速度: 171.6MB/s

平均速度: 1.373Mbps

条件1と条件2の差がほとんど無い事から、HDDによるボトルネックの影響は一旦無視できそうだと分かります。

一方、条件1でも条件2でも、LAN1とLAN3の差が40秒前後である事、下図の伝送スピードのように、LAN1は900Mbps前後で推移しているのに対し、LAN3が途中から1.6Gbpsになっている事からも、LAN3の2.5GbE側の方が通信速度が速い事が分かると思います。

左は1Gbpsを超えて、右は1Gbpsをギリギリ超えていないのがよく分かる。

4. まとめ

雑な比較ではありますが、USBアダプタを買って挿して、少し設定を変えるだけでデータ転送速度が速くなるという事が確認出来ました。

たかが40秒と思うかもしれませんが、10GB超で40秒ですので、単純計算でいうと、100Gで400秒=6分半超の差が付くという事になります。

USB-LAN2500R2が2024年7月現在で4,000円前後で買える事を考えると、費用対効果は非常に高いのではないでしょうか。

インターネット回線の10G化をした方は、せっかくですので是非トライしてみては如何でしょうか。

インターネットの10G化はハードルが高いという方でも、家庭内のLANの2.5GbE化くらいであれば、機器もそれ程価格は高くないので、NASとPC間のデータのやり取りが頻繁にある方にはオススメです。

NASのアップグレードが入るとドライバの入れ直しという手間はありますが、それがイヤでなければ、オススメ出来るプチ改造ですので、是非お試し下さい。