私がオススメする、キャンドルづくりのための入門書たち

日に日に長くなる夜&冷え込みの厳しさのおかげで、キャンドルの炎の温かさがますますありがたく感じられる季節となりました🎄

そんな中、自分でもキャンドル作ってみたい!と思われる方も増えるかもしれませんね^^

私自身、キャンドル作品を販売するにあたって完全独学で情報収集&制作を行ってきた身ですので、今回は新たに「作ってみたい!」と思われる方向けに、これまで読んだ本の中からオススメのものをご紹介したいと思います♫

さてここで、一口に「キャンドルづくり」と言っても、どんな作風をつくりたいのか?で、適した本は変わってくると思います。

そんな訳で今回は、私の独断と偏見で「こういう系統のキャンドルを作りたいならこの本!」と勝手に決めてご紹介したいと思います😁

※ボタニカルキャンドルやカービングについては、私自身が作成する予定でなかったため、読書候補から外しております。ご了承下さい…

<作り方を知るための本>

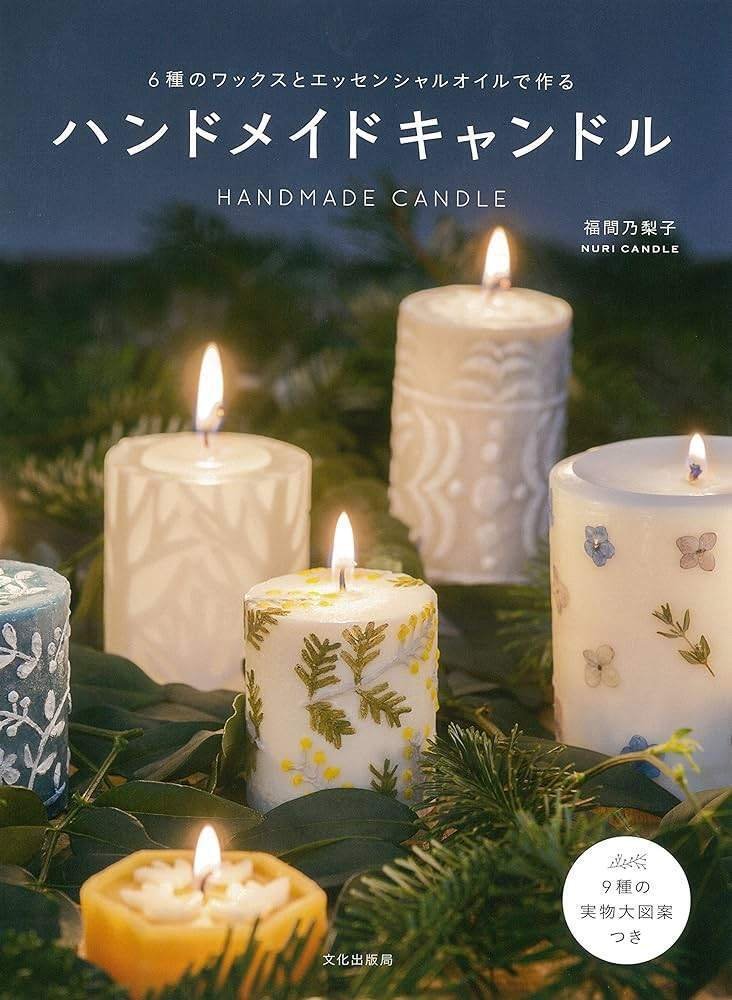

● まずはこの本!一番のおすすめ

私がキャンドルを作るにあたって一番知りたいと思ったことは、単に "どうやって作ったら良いか" というHow toだけではなく、たくさんあるワックス・芯・着色剤の使い分け方、のような基本事項でした。

特に芯については「5x3+2」のように、なんだか良くわからない数式で名前がついていたりして、素人にはとっつきにくい分野ですよね・・・

ワックスも、辞書的なことは材料屋さんのHPなどを見ればだいたい分かりますが、実際に使った時の感じがどうなのか等は、初めての身にはなかなか想像しづらいなと感じました。

そこで図書館で「キャンドル」という文字がタイトルが入っている本を片っ端から借りてみて、一番その辺りを網羅しているなと思ったのがこちらの本です。

製作にあたっての細かいポイントや注意点も書かれている点、私が見た中では数少ない "実際にいろんなワックス × 芯の組み合わせで作品を作られている" 点が、この本をオススメする一番の理由です。

また、作品の雰囲気や本の内容から、きっとこの本の著者さんはストイックで几帳面な方だろうと推察しました。信頼度バツグンです!

そんな訳で、まずはこの本を読んでみることをオススメしたいと思います。

● 粘土のように手で自由に成形したキャンドルを作りたい

続いてご紹介するのは、粘土細工のように自由に形を作りたい!!と考えている方にオススメの書籍です。

こちらの本は、芯の種類や着色剤を使った時の色の違いなども詳しく書かれており、基本的な事項を学ぶ上でも、最初にご紹介した本と並んでとてもオススメの一冊です!

手ごねで作る方法だけでなく、基本となる円筒形のキャンドルの作り方や、モールドを使った成形法なども書かれています。

何より、見ていてとても楽しい作品たち♪

キャンドル入門書として自宅の本棚あるとよいかもしれません^^

● モールドや型紙などを使って作りたい

次にご紹介するのは、既成の型ではなく、自作の型(モールド、型紙)を使って作ってみたい人向けの一冊です。

自分でシリコーン型を作る方法や、型紙を作ってランタン型のキャンドルを作る方法などを学ぶことができます。

また、最近流行りのボタニカルキャンドルや、アロマキャンドルの作り方も紹介されています。

手作りならではの素朴な作品も、見ていてかわいくて癒される一冊です♪

● 蜜蝋を使って作りたい

こちらについては、すでに過去の記事『蜜蝋(ミツロウ)について』でご紹介した書籍を再掲いたします!

蜜蝋という素材そのものについてとても詳しく書かれていて勉強になりますし、蜜蝋を使ったキャンドルの作り方としてはこちらに勝る本に未だ出逢えておりません。

型を使った方法、手ごねで作る方法、シート状の蜜蝋を使った方法、昔ながらのディップ式キャンドルの製法など、蜜蝋を使った作り方については一通り書かれていますので、蜜蝋にご興味のある方はぜひ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?

● (番外編) 芸術性が高い作品を作りたい

今回の記事の主旨が "キャンドルの入門書" としてオススメの本なので、こちらの本は番外編となりますが、「今後こんなものを作れるようになりたい!」と思うことも大切だと思ったので、おまけでご紹介いたします。

こちらの本は、個人的には技術書というよりは美術書の部類かな?と思うくらい、キャンドルと思えないアーティスティックな作品が掲載されています。

とは言え、作り方も一応記載されておりますので、このような芸術的な作品づくりにチャレンジしてみたい方は一度ご覧になってみると良いかもしれません。

<キャンドルが燃える現象について学ぶための本>

これらは、違う意味での "キャンドルの入門書" になります。

作り方ではなく、キャンドルが燃える現象について科学的に学びたい方向けの本です。

以下にご紹介するのは、言わずと知れた(?)ファラデーの名著『ロウソクの科学』を、図を多用しながら嚙み砕いて翻訳されたものです。

私は理系出身なので断言はできませんが、おそらく中学生までしか理科を学ぶ機会がなかった方でも、とても入りやすくキャンドルの燃焼について学ぶことができるのではないかと思います。

なぜキャンドルは燃えるのか?

燃える前後で、キャンドルに含まれていた物質はどう変化するのか?

・・・等、ともすると現代だとすぐに「分析機器」に頼って知ろうとしてしまう事象を、単純なアナログ式の手法で鮮やかに聴衆に知らしめていく様子が軽やかに描かれています。

私自身が化学の道を志すきっかけとなった「化学は魔法だ!」というドキドキ・ワクワク感を思い出して、一気に読破してしまいました笑

ただしこちらは「完訳版」ではないため、原著に書かれていることを全て知ることはできません。

したがって、上記の本を読んだ後に以下の訳書を読むと、大筋を理解した上でさらに細かいことも知ることができるので、より理解が深まってオススメです。

昨年(2022年)に初版が発行された本なので、現代人の私たちにも分かりやすい日本語で書かれていますし、ファラデーの生涯についても簡単にまとめてあるので、その辺りのことを知りたい方にもオススメです。

以上、少々長くなってしまいましたが、私のオススメの本たちでした📚

これ以外にもキャンドルに関する本はいくつも出版されているので、ぜひご自身のご興味に合わせていろいろ探してみて下さいね。

芯をロウ引きする方法や後片付けの方法など、細かいところが作者によっていろいろ違い、その辺りを比較しながら自分に一番合う方法を見つけるのも楽しいかと思います^^

いいなと思ったら応援しよう!