私的ジャズ論:マイルス・デイビス論 その2 - 最初の1枚 -

みなさん、こんにちは!

では、早速ですがマイルスデイビスの聴き方について説明していきます。今回からマイルスの作品を各回1枚ずつ、計3枚で説明したいと思っています。

先週までの記事はこちらですので、まだの方はざっと確認をお願いします。

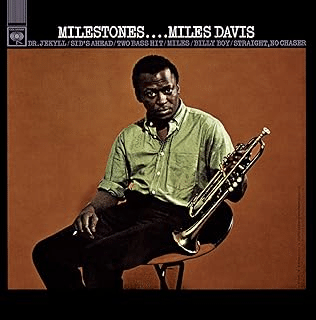

もったいぶらず、いきなり推薦盤から入ります。最初の1枚はこれです!

その名もずばり「マイルストーンズ」。ジャズの全盛期(ハードバップ全盛)の1958年の作品です。

このアルバムタイトルは、マイルスの音(トーン)という意味と、マイルストーン(何かの目印や目標地点)とを掛けたダジャレだと思うのですが、とても良い名前だと思います。なぜなら、正にジャズが生まれ変わろうとしたその瞬間がマイルスの音で収められているからです。

このアルバムの聴きどころは4曲目の「Milestones」。アルバムタイトル曲でもあるわけですが、何はともあれ曲を聴いてみてください。

まずはイントロ(開始から40秒ぐらいまで)ですが、ゾクゾクします。贅肉をそぎ落としリズムを強調するイントロがすばらしい!!!

ここで「いやそんな感じは受けないけど、このイントロのどこが凄いんですか?」と思ってしまう皆さんはジャズの聴き込みが足りないかもしれません。少し説明します。

ジャズ黄金期であるこの時期のジャズは当時のヒット曲や流行歌など他人の曲をジャズ的なアレンジで聴かせることが主流でした。そこにプレーヤーのアドリブを入れることで、原曲の持つ良さとジャズメンの楽器を操るテクニックやセンスを同時に味わうエンタメ芸術が完成したわけです。

同じアルバムに入ってる次の曲「Billy Boy」を聴いてください。

この曲のイントロやメインのテーマを聴くと、和音(コード)を組み合わせてメロディ感を作り込んでいる感じが分かりますよね?目まぐるしく変わるコードやスピード感溢れるピアノソロはこの時代のジャズの模範のような演奏です。ピアノのレッドガーランドはこの1年前に自身のアルバムを出しており(人気盤です)、この時点で充分な知名度を持つ一流のピアニストでした。

ところで、この曲にはピアノとベースとドラムというジャズで言うところのリズムセクションしか参加しておらず管楽器がいません。ですがどうでしょうか?楽器をやったことがある方や、カラオケが上手い人、例えばサビの部分を勝手にハモれるような歌心のある人なら、出だしのメインテーマが終わった後ぐらいから、鼻歌でアドリブができませんか?

楽器を演奏してとなると大変ですが、鼻歌であればそれなりにバックの演奏に合わせたメロディは奏でられるんじゃないでしょうか?理由は和音(コード)が聞こえているので、多少楽器をやっていたり歌心がある人はメロディを自分なりに作れるからだと思います。

で、その鼻歌を楽器に落とし込んで、スウィング感とスピード感と己の歌心でバリバリに演奏しきることがハードバップ時代の演奏なんです。簡単に言ってしまえば。。(実際にはかなり難しくてほとんどの人が到達しないレベルのはずですが)

ここからマイルスの曲に戻ります。さっきの「Milestones」のイントロですが、どうでしょうか?急に違って聞こえてきませんか?むちゃくちゃシンプルですよね?私が聞こえる音を採ったところ(実際はハモってますが)、

ファ、ソ、ラッソー / ファ、ソ、ラッソー / ファ、ソ、ラッファーソー

の部分から、少し浮遊感が出る次の部分

シードミーレー / シードレードー / シードミーシードー

の2つしかありません。この曲はこの2つでしか構成されていないんです。アドリブ部分でも基本ずっと後ろはコレ。音も隣接する音が上下している感じなだけでいたってシンプル。ちなみにピアノで言うと全部白鍵です。ジャズでは珍しいかもしれません。一方で先ほどの2曲目レッドガーランドのピアノのブロックコードの音はメロディアスですが私には複雑すぎて採れません。

では、ここから先ほどのように、Milestonesを流しながら、アドリブっぽく鼻歌を歌ってみてください。

どうでしょうか?できましたか?私はできませんが、みなさんも格段に難しくなったことが分かるんじゃないでしょうか?なぜより簡単になっているはずの伴奏に鼻歌がつけられないんでしょうか?

それはコード感が希薄で、歌を乗せたくても後ろの音がシンプル過ぎて曲の感じや方向感が掴めないからなんです。参考になるガイド音が少ないので、頭の中に音階をイメージして少ない音に合わせて音階でメロディを作っていくしかない。けど、普通の人は頭の中に音階はないから鼻歌が完成しないんです。

コードがしっかりしていた方が構成音がわかるのでメロディは作りやすい。ただその一方でコードを理解して、その中でメロディを作り込む必要が出てくるので、実は制約が多いのとマンネリ化しやすい。

実はここにマイルスの狙いがあったわけです。マイルスはもっと音楽的に自由になりたい、コード進行から解放されたい、そう思い続けていました。そしてついにそれを実行に移します。その記念碑(Milestone/マイルストーン)的な曲がこの曲「Milestones」なんです。

マイルスはインタビューで「この頃の譜面はコードでビッシリだった。あんな譜面は俺には吹けない。俺はもっとコードから解放されて自由になりたいと思っていた」という趣旨のことを言ってます。これがいわゆる「モード奏法」誕生の逸話であり、この曲が実際にモード奏法が誕生した瞬間でもあった訳です。

モード奏法と言うのは短く言えば、音階(ドレミファソラシドの並びのこと)でメロディを作ることです。「どんな音楽だって音階でメロディを作ってんだろ?」と言われればもちろん正解なのですが、もう少し言えば、コードから当てはまる音階を探るんじゃなくて、コードよりも先に音階が来る感じでしょうか?コードは音楽の主役ではなく脇役。ただこの辺りの理論的な話はジャズマニアや評論家、はたまたジャズ演奏家でもいろいろと意見があって正解がない感じです。だからこその面白さとも言えると思いますが。。

いずれにせよ、マイルスは自分が出す音のイメージの理論的土台としてモード奏法をその拠りどころとした(アイデア自体はギルエバンスというアレンジャーのもの)。これ以降の作品ではマイルスはこのモード奏法を前提に作品を残していきます。

そういうマイルスのアイデアと理論的な意味づけによって、この「Milestones」はこれまで聴いたジャズとは雰囲気の異なるシンプルさやビート感、メロディー感が醸し出されているんです。朗々と歌い上げるメロディアスなトランペットのメロディというよりは、淡々とリズミカルかつ冷静に繰り出される感情を抑えたメロディ。これが以降のマイルスのプレーの特徴となっていきます。

ジャズファンの中にはこれ以降のモード奏法のマイルスではなく、それ以前のマイルスが好きな人達もたくさんいます。確かに素晴らしい作品もあります。

1回1枚で紹介すると言っておいてここでチートを発動しますが、これ以前のマイルスで私が好きなのは、例えば

などでしょうか?こちらもぜひ聴いてみてください。

マラソンセッションといわれる4枚のアルバムがあるのですが、その辺りは特にファンが多い印象があります(上の「Cookin'」はその1枚です)。ただ個人的な私の趣味で言いますと、マイルスデイビスはやはりモード奏法の方が好きです。理由としては昔からのフォーマットでマイルスがトランペットを吹くと「実はそれほど上手くないんじゃないかな?」という部分が出てきてしまうから。

私がトランペッターとして好きなのは、以前も紹介しましたがクリフォードブラウンです。マイルスデイビス自身も彼の演奏を聴いて当時ハマっていたドラッグを断つ決心をしたという所からも彼の凄さを伺い知ることができます。

<クリフォードブラウンが出てくる過去記事>

そういう彼とマイルスを比較すると、どうしてもテクニックや音色、スウィング感、歌心などで見劣りするなと言うのが私の感想なんです。もちろん好みの問題もありますが、クリフォードブラウンをトランペッターの最高峰に挙げるジャズファンは多いので、同じような意見を持つジャズファンは私以外にもいるんじゃないかなと思います。逆に言えば、それぐらいクリフォードブラウンは凄い(残念ながら若くして亡くなっています)。

恐らくマイルスもそれは充分に理解していた。トランペットを吹く技術そのものでは彼には勝てないと。そしてそのクリフォードブラウンに勝つ方法、あのトランペットの流儀ではなく自分が世界で一番のトランぺッターになる方法としてマイルスが見つけ出したのがモード奏法だったんだろうと思っています。

ここから「Milestones」のアドリブの話に移ります。シンプルなイントロを終えると、ホーンセクションのソロが始まります。

ソロの順番は、

1番目:キャノンボールアダレイ(アルトサックス)

2番目:マイルスデイビス(トランペット)

3番目:ジョンコルトレーン(テナーサックス)

の順番です。

1番目のキャノンボールアダレイですが、過去記事で紹介しています。

<キャノンボールアダレイが出てくる過去記事>

マイルスのバンドでの彼のプレーは素晴らしい。マイルスもこの頃は若いわけですが、その若さ以上にフレッシュで新しいプレー!モードジャズという当時としては新しい試みでありながら、それを苦にしない歌心とモード感のある(ように聴こえる)アドリブが炸裂しています。

いろんな批評を読むとキャノンボールアダレイのプレーにはモード感が少ないとか、バンドに合っていないなどと言う声もあるようですが、個人的には全く思わない。むしろ後にソロを取るコルトレーンよりも、少なくともこの時点では上手いしセンスもあると思います。アルトサックスから出てくるメロディが都会的ですらある。

曲の開始40秒ぐらいから彼のソロです。出だしからカッコいい!途中長く吹いていると「あれ?こんな感じで良いのかな?」と考えながらのフレーズもある気もしますが、事前に考えておいた感もあるストックフレーズ(?)らしきものもあり、よくまとまっている。

開始2分からマイルスのソロです。さすがですね。何をやるべきかわかっているプレー。決して高音に音域を持って行って朗々と感傷的に歌い上げるようなソロは取らない。スウィング感も希薄。淡々とスケールで紡ぐマイルスワールド。歌心ではなく、マイルスの出す一音一音がどれだけ緊張感を生むのか?と言う世界に完全に変わってしまっている。この発想の転換は凄い!

3分20秒過ぎ辺りからがジョンコルトレーンのソロです。出だしの「ぶーりぶりぶりーーー!」という駆け上がりフレーズは彼のトレードマークです。彼は後にマイルスと張り合うジャズの最重要人物になっていくわけですが、この頃から覚醒が始まっています笑。

彼が最初にマイルスのバンドに呼ばれたのは1955年の録音時。既に人気だったテナーサックス奏者ソニーロリンズがドラッグ問題でバンドに入れないとのことでの代役的な参加。しかもそこでの彼は下手くそそのもので、当時のファンや批評家には酷評されたようです。たしかに今私が聴いても下手くそではあります笑。しかし、そんなコルトレーンへの評価をよそにマイルスは彼を使い続けました。

1955年の参加からわずか3年。このアルバムでのコルトレーンのプレーを下手くそと言う人はもはや誰もいない。押しも押されぬ人気テナー奏者となったコルトレーンですが、上手くなったなという感想以上にここでは " 何かを掴んだ " コルトレーンを聴くことができます。

コルトレーンが覚醒し始めた一つの契機は、やはりマイルスのモード奏法にあったと思います。コルトレーンも歌心という点では人気のソニーロリンズには勝ててない気がするんですが、それを補うかのように取り入れたモード的なアプローチと、彼がこの後シグニチャーにする速弾きならぬ「速吹き」のスリルがバチっとハマるんです。

もちろん速く吹かないところでのセンスも良いんですよ。実際この曲でも速くないところのパッセージでの音選びもモード的なかっこよさが出ているわけですが、それでもやはり速く吹いているところが何か所かある。後の彼の「シーツオブサウンド」という手法の萌芽が見て取れるんです。

ただ、この頃のコルトレーンのプレーは、アルトサックスのキャノンボールアダレイと比較するとまだ迷いと言うか、こんな感じでしょうか?的な頑張っている感じもする。その証拠かどうか、彼のソロパートが終わろうとするところで、まだ必死に吹いていて(ソロの長さは各プレイヤーがリズム(小節数)でカウントしてます)、マイルスとキャノンボールがコルトレーンのソロを打ち消すようにメインテーマを吹き始めます(4分25秒ぐらい)。

ここも好きなんですよね。コルトレーンが没頭してソロを吹いてフレーズの終わりが小節のお尻にハマらなそうなところに「お前、いつまで吹いてんだ?俺たちはお構いなしにメインテーマに戻るぜ!」的にメインテーマを吹くマイルスがかっこいい。

コルトレーンに限らず、みんなマイルスの頭にある音を必死に理解して再現しようとしていた古き良き革新的なジャズが確かにそこにあった時代の傑作です。

マイルスのインタビューでは、最初は下手くそだったコルトレーンもどんどん良くなっていき、最後はあいつ自身がダイアモンドになった、あいつの演奏は俺が指示しなくてもサイコーだったというような話をしていますので、マイルスがコルトレーンの才能の一番の理解者であったというのは間違いないでしょう。

マイルスが努力の末に編み出したモード奏法がもたらす緊張感やスリル、その独特の引き締まったモノトーンな曲調はジャズに新風を吹かせました。

それまでミュージカルやシャンソンの曲など、どちらかと言えばゴージャスな曲構成の素材をもとに演奏して来たジャズメンの中に、演奏力を極限まで高めるにはどうしたらよいのか、マンネリではなく常に自由でかつ緊張感を持ちえる音とはどのようなものなのか?そんなことを考えるアーティストが誕生した瞬間です。

時代は1958年、ハードバップ全盛期。でもマイルスデイビスはもう違うところを目指し始めたわけです。

先ほど紹介したピアノのレッドガーランドですが、彼はこのアルバムを最後にマイルスのバンドを去ります。名作と言われるマラソンセッション4枚を含む初期のマイルス黄金期を担った名ピアニストも、その音楽的志向は既に古く、マイルスが目指す音楽とは合わなくなっていたのです。マイルスの曲「Milestones」とマイルスが参加せずクレジットも無い「Billy Boy」の2曲の音楽的志向の違いを見ればそれは明らかです。

いかがだったでしょうか?1つのアルバム紹介で2曲しか説明していないですが、このアルバムの肝はやはり「Milestones」です。この曲の良さを感じ取れない間は、以降の作品群の良さを味わうのは難しいかもしれません。

マラソンセッションと言われる4枚(私は既出の「Cookin'」がおススメ)を聴いたり、他のジャズをたくさん聴いてから、この「Milestones」という曲が持つ新しさや良さに気付けたとしたら、ジャズがより深く好きになれたといって良いんじゃないでしょうか?

ちなみに私はそこまで数年かかりました笑。

でも誤解しないで欲しいのは、マイルスのモードジャズがジャズの全てではありません。新しいから優れているわけでもありません。いろんなジャズがあって良いわけです。

例えば私が以前一番最初におススメしたジャズ名盤「We Get Requests」(オスカーピーターソントリオ)は、1964年発売というマイルスのこのアルバムから実に5年以上も経っていますが、その味わいは昔らかのジャズでありモードジャズではありません。が、今なお最高の輝きを放っています。

今回は分かりにくいマイルスの音楽性をどうやって聴くのかについて説明しました。しかし天下のマイルスデイビスですから、ファンや愛好家は数知れず、この記事にもいろんな意見があるだろうとは思います。が、とにかく自分の視点でマイルスを語れた自分はそれなりにジャズ好きを名乗っていいんじゃないかなと思っています。

多くの音楽好きにとってマイルスは権威でありブランドです。自分の意見を言うのが憚られる、畏怖の対象ですらあるでしょう。変なことを言えば素人呼ばわりされたり、オマエは分かっていないと言われてしまう。

「マイルス、サイコー!」、「マイルス天才!」とだけ言っておけば丸く収まるところを、わざわざマイルスの聴き方を説明する私は変わり者かもしれません。が、世の中にはそんな人もいるんだということを知って欲しいのと、皆さんからそんな私をほめてもらいたい自分がいます笑。

いかがだったでしょうか?今回の記事。楽しんでいただけましたでしょうか?マイルスの作品を聴くきっかけにしてもらえらたら嬉しいです。

次回は2枚目のおススメについて語ります。

では、また次回お会いしましょう!

P.S. 今回の記事を面白いと思っていただいた方は「スキ」をクリックしてもらえると嬉しいです。