OM式型取り複製覚え書き その13 How to 粘土埋め実践編

いよいよ粘土埋め実践です。

1)下準備

まず型を取るパーツを並べて配置案の検討をします。

過去作品の原型から、顔・前髪・後ろ髪・ツインテール×2合計5パーツを粘土埋めします。

1-1 サイズチェック

定規やカッティングシートに並べて、サイズをチェック。パーツの厚みも測ります。顔パーツが2cm厚、前髪と後ろ髪が1.5cm厚でした。

ざっと20cm×10cmぐらいの型面積になりそうです。

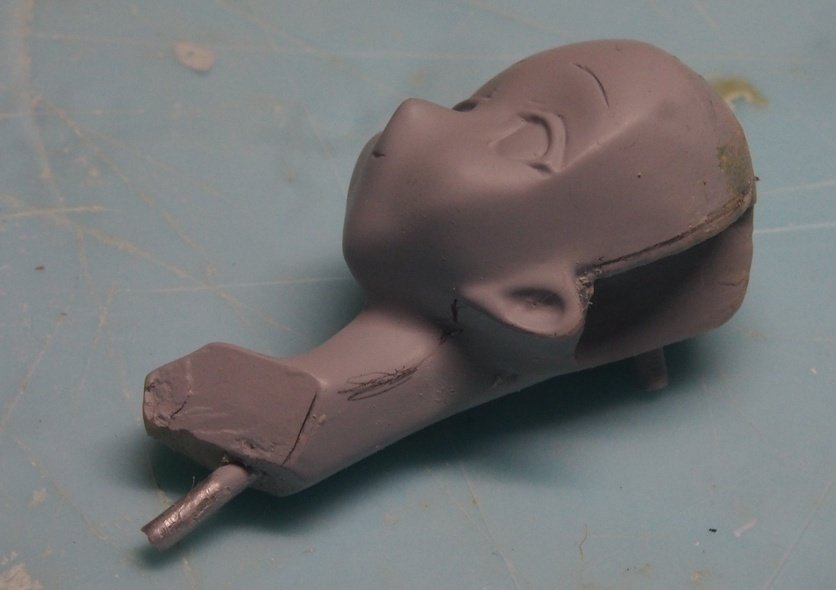

1-2 パーティングライン確認

慣れないうちはパーティングラインも鉛筆で書き込んでおくといいでしょう。画像は顔パーツですが、後頭部のダボ部分の境界から耳・首のライン。

油性ペンは型や複製品に色移りするので避けましょう。

1-3 原型の重量チェック

5パーツ分の重さを計っておきます。約30g、これがテストショット時のキャスト計量の目安になります。

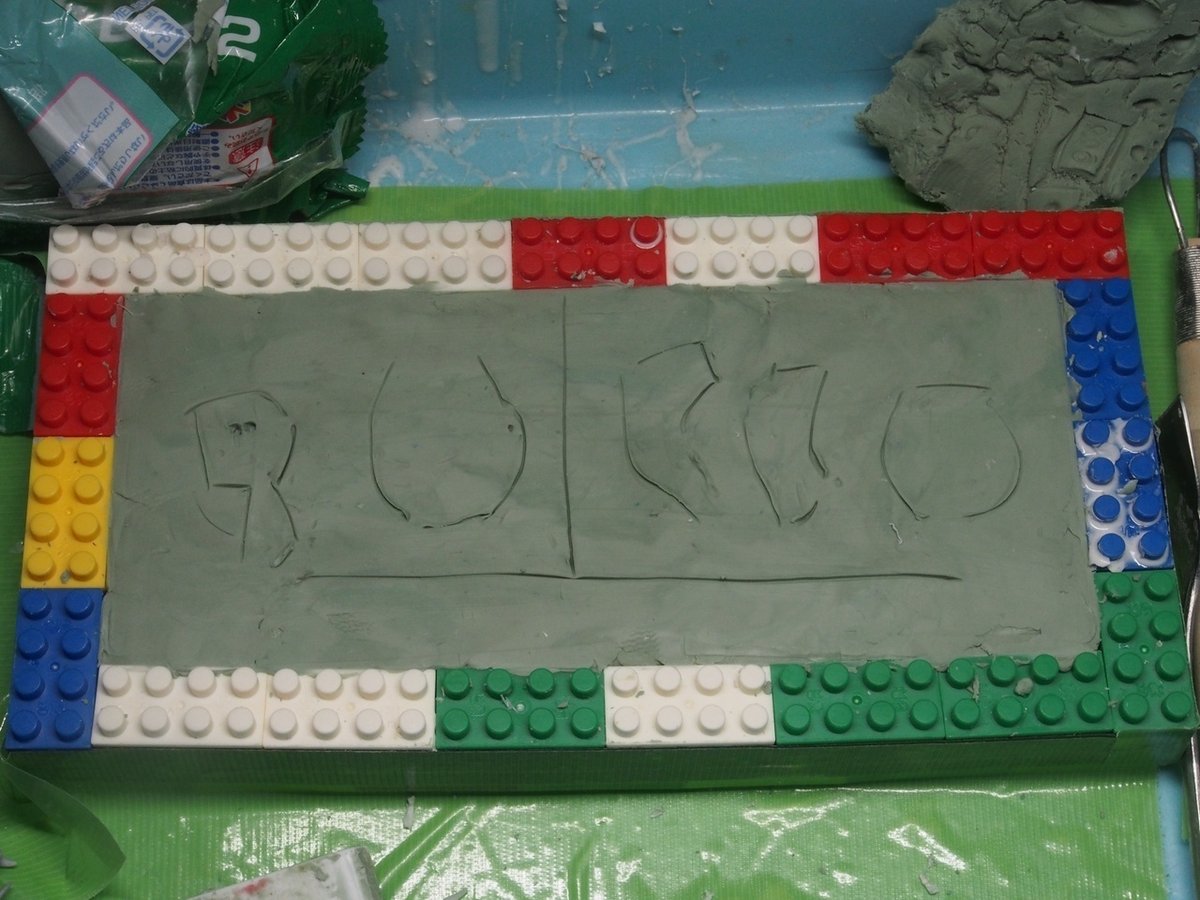

1-4 枠組その1

次にブロックで枠を試しに組んでみました。ある程度余裕を見て、上下左右1cmのスペースを取るように。また、パーツの向きなどの配置も検討しておきます。前髪とツインテールの間にメインの注型口設けて、アンダーゲート配置にする予定。比較的気泡の入りにくい顔と後ろ髪は両端に配置。これは注型口から近いほど圧力があって、細かなパーツが抜けやすくなります。

それとパーツの正面(気泡をなるべく入れたくない、優先する面)を揃えるのも大事です。なお今回はダイヤブロックを枠に使用。

1-5 枠組みその2

もう2段分ブロック組んで、テープで目張りします。外側にもビニールテープ貼ってますが、2段だけだと緩くて崩れやすいためです。

1-6 面積計測

定規を当てて面積をチェック。これでシリコンのおおまかな必要量を計算します。

19×8×1.2=182.4 1cmあたり約200g、4cm厚の型ならざっと800gという感じです。

2)油粘土敷き詰め

まず油粘土を敷いて平らに均します。枠の中に直接粘土を詰めて均すか、大まかに粘土を敷いて平らにしてから枠に合わせてカットするか、二通りのやり方がありますがお好みでどうぞ。私の場合、枠の中に直接粘土を詰めることが多いです。

あと油粘土を扱う際、素手だと匂いが手に移りやすいです。気になるのであれば、作業用の薄手の布手袋を着用するのがお勧めです。

使い古しの油粘土が固い場合(特に冬場)、暖めると柔らかくなるので、ファンヒーターの前に置いたり、オーブン(食品用とは別にすること)などで予熱するのがお勧めです。ただし結構熱くなりますので、手袋着用してやけどしないように注意を。

2-1 使用道具

粘土埋めするヘラはこんな感じのものを使ってます。

右から順に、100均のコテ大小、掻きベラ。粘土を平らに均すのに使ってます。

ミネシマスパチュラ三本セットの一つ、掘るのも埋めるのも均すのもほぼオールマイティ。

ウェーブのキャスティングウォール付属のヘラ、これも粘土を平らに均すのに便利。

ハンズで買ったプラ製ヘラ。土手を盛った側面とかを均すのに使います。

100均の耳かき×3、細かなパーツの間を粘土埋めしやすいように先端を四角形や三角形にカットしてます。

100均の耳かき(無加工)。パーツと粘土の間の部分をならすのに使ってます。竹製なので、原型傷つけることがないのがポイント。

敷板は、薄いベニヤ板だったり、タミヤの1mmプラ板だったりします。バット使うのもお勧めですが、その場合は底には凹凸の無いものがお勧めです。

油粘土は、ほいく粘土かMr. クレイ2の二択。お好みでどうぞ。私は画像の通り、緑色のMr. クレイ2です。使用済みの粘土が、ほいく粘土ほどカチコチにならないのが気に入ってます。

2-2 粘土敷き詰め

枠に粘土を敷き詰めていきます。

粘土を平らに伸ばしてから枠に合わせて粘土をカットするやり方もありますが、私の場合は枠の中に粘土を詰めていく場合が多いです。

バットに枠(下半分)置いて、テープなどでシリコンが漏れないように目張りします。そして粘土を詰めていきます。薄手の作業用布手袋を付けて作業すると、手が汚れないのでお勧めです。

下の方は固い使い古しの粘土でも問題なし。また固い粘土は暖めれば柔らかくなるので、ストーブの前に置いたりします。暖めすぎると熱くなるので注意。シリコンに接する面は新しい粘土を使うといいでしょう。ただ個人的には新品の粘土は柔らかすぎてやりにくいので、古い粘土と混ぜて少し固めにしてます。

上まで敷き詰めたら、ヘラなどで均して平らにします。金属製のコテ(お好み焼きに使うような)が結構威力を発揮します。使い古しの粘土使う時は、ブルーワックス塗って柔らかくしてから均すことも。均しても残った凹みに粘土を追加して、さらにヘラなどで平らに均します。

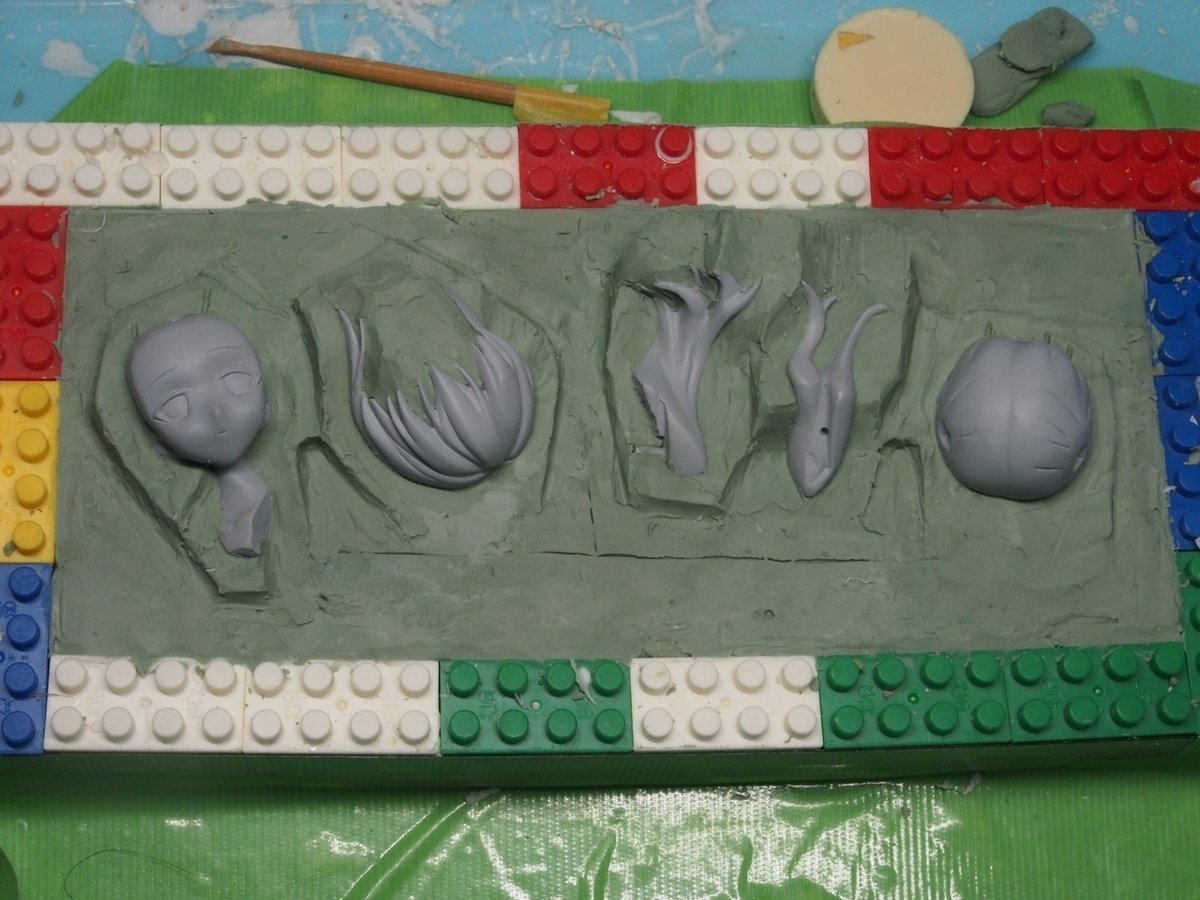

2-3 パーツ配置の検討

試しにパーツを置いて、配置を検討します。

ポイントは、複雑な形状・気泡を入れたくない面を上向きに揃えること。顔とか前髪は、前面を上向きにする感じです。また斜めに傾けると気泡が抜けやすくなります。

ヘラでざっくり輪郭をなぞってあたりを付けておきます。またメインのランナーも線を引いておきます。

このあといよいよパーツを埋めていきます。

3) 粘土埋め実践

3-1 頭部パーツ

① マークした輪郭部分の粘土を取り除いて、頭部パーツをはめます。

② 外側から粘土を寄せて行きます。

③ 隙間に粘土を大まかに詰めていきます。

④ パーツと粘土の境目をヘラ(ここでは耳かきを使用)などで綺麗に均していきます。

⑤ 頭部パーツが概ね粘土埋め終わりました。粘土で築いた土手の側面はなるべく垂直に。

⑥ 側面から見ると頭頂部を少し上向きになるように粘土埋めしてます。これは少しでも気泡が抜けやすくする工夫の一つ。こうすることで、頭部正面のモールドに気泡が引っかかりにくくなります。キャスト注型時にこちら側の面を傾けて型を叩くとなお良し。

なお頭部パーツを逆さ向きに粘土埋めすると、顎に気泡が引っかかりやすくなるので要注意。

3-2 後ろ髪パーツ

わりとシンプルな埋め方です。深く粘土埋めせずに軽く押し付ける感じ。またこれも少し上向きに傾けてます。

3-3 前髪

① 前髪の後ろから粘土をきっちり詰めてから、粘土埋めするのがセオリー。

② ざっくり埋め終わった所。前髪も少し上向きに傾けて粘土埋めしてます。

③ 髪の毛の細い隙間は、耳かきを三角形にカットしたヘラで粘土を均してます。これで細かい所もうまく均すことができます。

④ 前髪が粘土埋めが終わりました。細かなパーツは、うっかり破損するケースもあるので結構神経使います。集中力が大事。

3-4 サイドテール

① 上面からの角度。

② 下側からの角度。なるべく逆テーパーにならない向きで粘土埋めしてます。粘土を盛り足した土手が、あちこち波打っているのはそのためです。

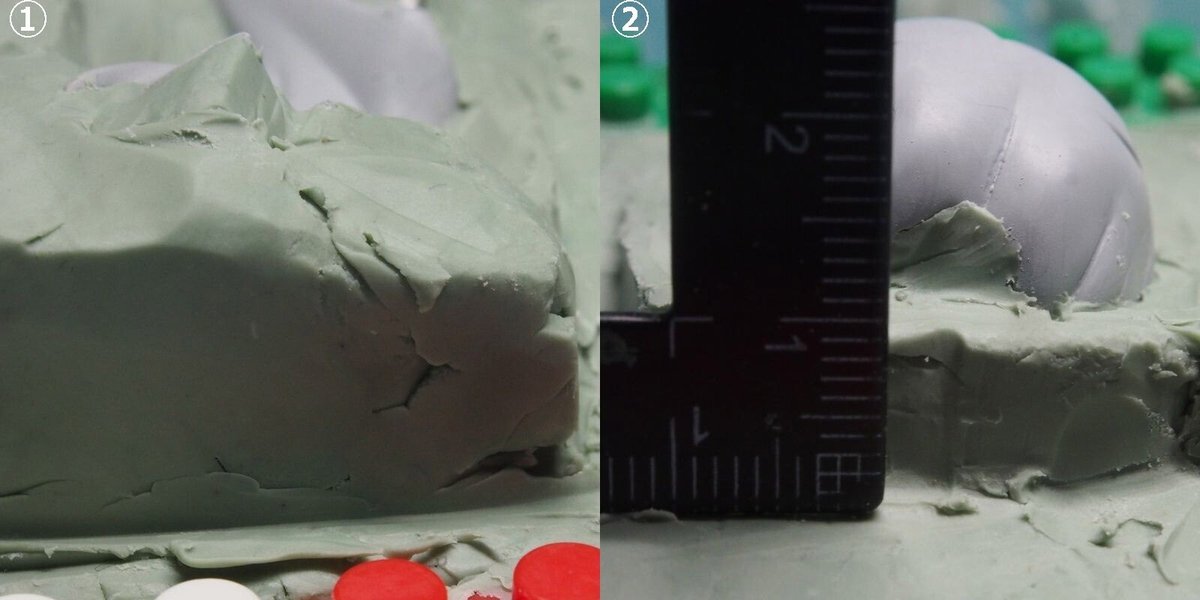

3-5 その他の注意点

① 粘土盛った土手の側面、まだちょっと雑です。きっちり整えずにシリコン流すと隙間にシリコン入り込んで型の精度が落ちます。すきまには粘土つめて、ヘラなどできちんと均すのを忘れずに。

② 定規を当てて、高さのチェックをします。後ろ髪の上面が粘土面から、ざっと2.5cm。一箇所だけ極端に高い部分があると、その分シリコンが余計に要るので要注意。

他にも、きちんとライトを使って明るい環境下で作業すること。

老眼始まっているアラフォー世代以降は、めんどくさがらず老眼鏡やルーペを着用することも大事です。

これで粘土埋めはひとまず終わり、次はランナーや湯口を配置していきます。

4) 湯口配置とダボ打ち

メインのランナーはタミヤの5mm角棒。上端中央は、3cm径のフィルムケースの注ぎ口。また上端には5mm角棒を湯だまりとして配置してます。湯だまりがあれば、多少キャストが漏れてもカバーできます。

湯口の断面は正方形より、長方形の方が複製品が作りやすくなります。長方形の方がニッパーでカットし易いわけです。なのであらかじめエバーグリーンのプラ角材(断面長方形)を各種用意しておくと便利です。とりあえず1mm×6.3mm・2mm×6.3mm・3.2mm×6.3mmあたりがあると便利です。

長方形のプラ材を縦に配置している部分が多いですが、シリコン型出来てから細く深い湯口を掘るのが難しいためでもあります。

またアンダーゲートのランナーに繋がる部分は、ある程度厚みがある方が流れやすいです。逆に上部の湯だまりに繋がるゲート部分は、パーツの形状次第ですが1mm以下の細いプラ材でも大丈夫です。

ダボ穴は大きいのがデザインナイフの尻部分、中くらいのが5mm丸棒。原型周りの小さいダボは、100均のドットペン。ダボはみっちり隙間なく打ち込む主義です。

4-1 頭部パーツ

頭頂部に2本の湯口。エバーグリーンの2mm厚と3.2mm厚のプラ材使用。頭頂部は少々気泡が残っても目立たない部分です。

左の耳に気泡が残る可能性があるので、1mm厚プラ材で細い湯口もつけておきます。

4-2 前髪パーツ

髪の毛一本ずつに0.5mm~1mm厚のプラ材で湯口を配置。場所によっては途中で繋げてもok。配置し忘れる所が無いように注意。細くて、細かい作業なので、ピンセットを使って埋めるといいでしょう。さらに細い湯口の先に3mm~5mm厚の太めのプラ材配置することで、より抜けやすくします。

前髪の髪の毛一本ずつにきちんと湯口を配置すれば、たいていは問題なくレジンは流れてくれます。

プラ材を一々埋め込むのは結構な手間なので、プラ材の代わりに粘土に細い溝を掘っておき、シリコン型の凸モールドをカットするやりかたもあります。こっちのほうが楽かもしれません。

4-3 サイドテールパーツ

前髪パーツ同様に細いプラ材(0.5mm~1mm厚)を配置していきます。場所や毛先の形によって、縦ではなく横向きに配置するのも有効です(画像左側の右側部分)。また、二つの毛先を一カ所の湯口にまとめるやり方も有り(画像左側の左端)。

4-4 後ろ髪パーツ

湯口は三カ所。2mm厚が二カ所に、1mm厚が一カ所。細い湯口部分に、モールドがあったので、ここに気泡が残る可能性を考慮しました。

ちなみにこんな感じに湯口ランナー用のプラ材をあらかじめストックしてあります。この中から良さげなサイズの物を選んで使ってます。いいサイズが見当たらなければ、新しくプラ材をカットして使う時も。

5) 枠組みなど

粘土面にシリコンバリヤー塗っておきます。必ずしも塗る必要はありませんが、離型剤塗ることで、粘土が綺麗に剥がしやすくなるのでお勧め。特に使い古しの粘土使う場合は効果大です。

二つにわけておいた枠、もう一つを重ねます。なお高さが微妙に足りなそうなので、念のためもう一段ブロック重ねます。

枠を重ねた部分の外側にテープで目張りして、シリコン流す準備完了です。

ちなみに今回の粘土埋めの場合、かかった時間は三時間ぐらいだったと記憶してます。集中力が結構大事な工程です。

6)まとめ

シリコン型製作の最初の難関が、この粘土埋め作業です。ベテランディーラーさんでも、苦手意識が強い人は少なくありません。

そして粘土埋めの良し悪しが複製品の出来に反映されるので、自家複製するディーラーにとって、イベント前に避けられない試練です。

結構な時間と神経を使うので、複数の型を作る場合は計画的に行う必要があります。集中力をいかにして維持して、綺麗に仕上げるかが最重要です。

集中力が散漫になると、ダボを入れ忘れたり、必要なパーツを埋め忘れたりといった、ケアレスミスが発生しがちなのです。