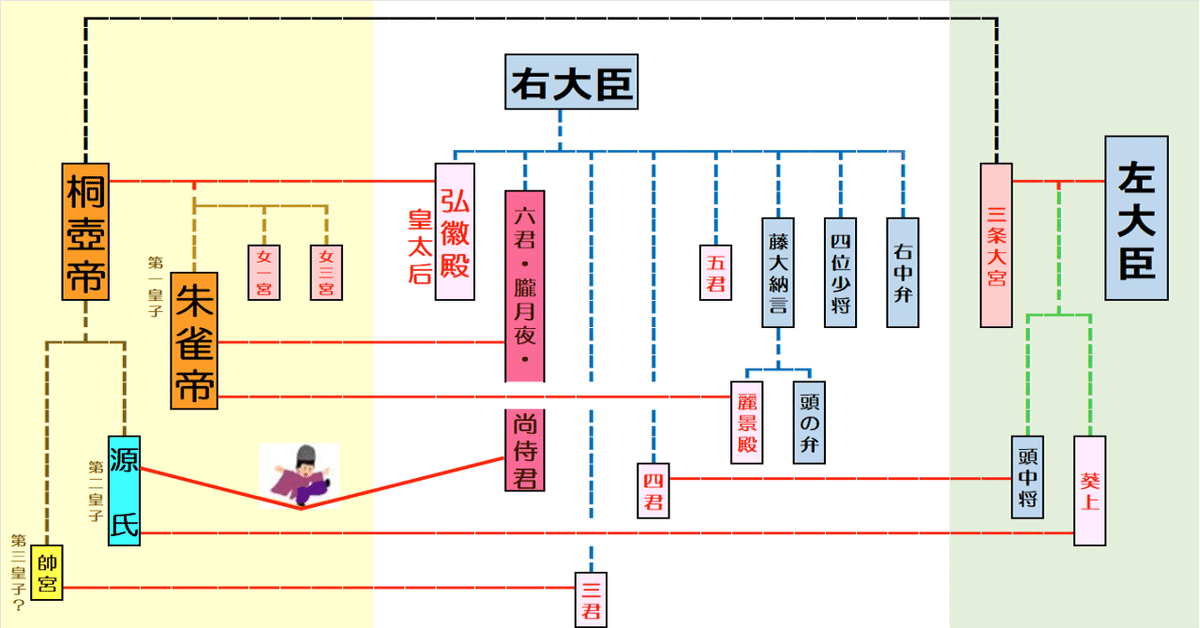

賢木㉒朧月夜との密通の露顕 右大臣邸にて

🌷朧月夜の里下がり 右大臣邸へ

源氏25歳、朧月夜21歳。

右大臣家にあらずんば人にあらざるような世となり、蚊帳の外に置かれる不遇を紛らす源氏の文学パーティーなどはますます洗練されて行く。

すさびわざどもをも しなど 心をやりて ≫

そんな頃に朧月夜の尚侍は、瘧病(わらわやみ)に悩まれて、

御実家の右大臣家に下がられて修法などもさせたので

快癒され、皆が喜んでいる。

🌷朧月夜と密会 右大臣邸で

人目の少ない里下がりの機会を捉えて、朧月夜は源氏と語らって、無理無謀な逢引を、夜な夜な続けていた。

源氏からすれば、右大臣邸は虎穴そのものであるのだが。

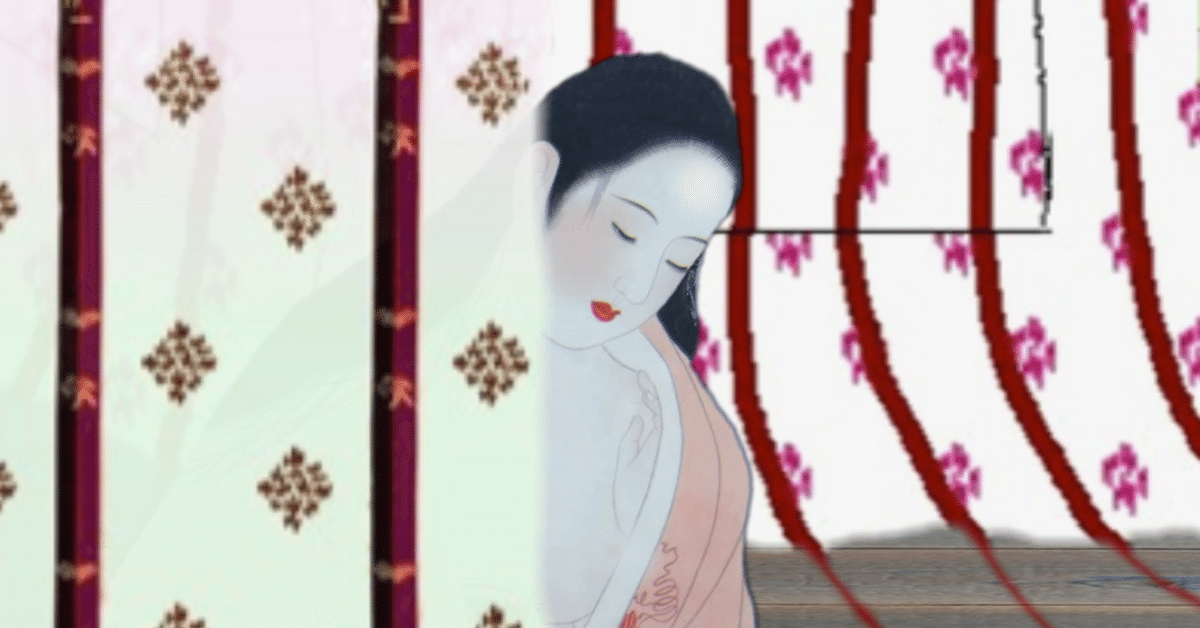

ますます華やかに熟れた女盛りの朧月夜が、病み上がりで少しほっそりした風情は思いがけず実に魅力的だった。

痩せ痩せになりたまへるほど いとをかしげなり ≫

その人への愛を別にしても、弘徽殿女御であられた皇太后の御所と同じ敷地内での妹君との逢引というスリルは、源氏を興奮させている。

かかることしもまさる御癖なれば ≫

源氏という人の困った嗜癖である。

いくら注意深く忍んでいても、夜ごとの逢引ともなれば気付く者もいようが、面倒を怖れて、皇太后に申し上げるものはいない。

わづらはしうて 宮には さなむと 啓せず ≫

右大臣はもちろん、自邸での、娘と政敵の密か事などは、思いもよらないでいる。

🌷暁の驟雨 右大臣邸にて

しかし、急ぎ出なければならない秘めたる後朝のある暁に、激しい雨が雷轟と共に降り注いだ。

右大臣家の子息たちや皇太后宮職の役人が立ち騒ぎ、あちこちに人目が多く煩わしいことになり、

女房たちは女房たちで恐ろしがって、御帳台の周りに集まって来るので、

帰れぬまま夜が明けてしまった。

進退窮まって胸が走る。

事情を知っている女房が二人いるが、どうしようもなくて慌てふためくばかりである。

🌷右大臣が見舞いに来る

雷が止んで雨も小降りになった頃に、右大臣がやって来た。

先に皇太后を見舞った気配は驟雨に紛れてしまっていたので、朧月夜方からすれば予期せぬ突然の来訪となった。

家族の気安さで、ひょいと部屋に這い入って御簾を巻き上げながら、

「どうだい?」「恐ろしい雨だったから心配していながら来られなくってね」「中将(朧月夜の兄弟)や宮の亮(皇太后宮の次官)なんかは来ていたの?」

早口でいかにも考えなしな落ち着かない様子で言っているのが聞こえるので、源氏は、ついおかしくなってしまう。

左大臣の立派な様子と思い比べてしまうのだ。

ふと思し比べられて たとしへなうぞ ほほ笑まれたまふ ≫

確かに、右大臣ともあろう者が、入りかけた部屋の入口で御簾の始末をしながら話し始めているのもあまりにも威厳のないことだ。

しかし、火遊びのこの危機的状況の中でそんなことを考える源氏の現実感の希薄さも妙なことではある。

🌷露顕

困り果てておそるおそる朧月夜が出て行くと、

上気した顔を見て、

右大臣は、「まだ全快していないのだろう」と思う。

「どうしてそんなに火照っているのか」「物の怪がしつこいようだ」「もう少し御修法を続けさせればよかった」などと一人で喋っているうちに、

娘の着物に、薄い二藍色の男帯がまとわり付いているのに気付き、

同時に、何か書き散らした懐紙が几帳の前に散らかっているのも目に入る。

また 畳紙の 手習ひなどしたる 御几帳のもとに 落ちたり ≫

「これは何だ!」「見慣れない紙ではないか」「誰の物なのか、さ、お見せなさい」と迫るので、

「けしき異なるもののさまかな」「たまへ それ取りて 誰がぞと見はべらむ」 ≫

朧月夜もはっと振り返って、御自分の不埒の痕跡を目の当りにする。

ごまかしようもないことで御返事もできない。

魂が抜けたように硬直している姿を見れば、右大臣ほどの身分の者であれば、男との現場に踏み込まれた娘の羞恥を察する典雅のあって然るべきであろうに。

右大臣は、そわそわと懐紙を拾い上げて、そのまま几帳から中を覗き込む。

畳紙を取りたまふままに 几帳より見入れたまへるに ≫

すると、娘の褥には、なよやかにしどけないまでにあられもなく乱れた姿の男が無防備に横たわっていて、

覗き込まれてから、今更に夜着にそっと顔を隠すなどする。

帝の御執心も深い我が娘の浮気沙汰に、右大臣は驚き狼狽しているが、その場で面罵するわけにもいかず、怒りで目が眩むようになりながら、

懐紙を持って、弘徽殿の皇太后の方に行ってしまった。

朧月夜は、気が遠くなり、死にそうな気持になっている。

源氏は、「気の毒なことになってしまった」「要らぬことを重ねて世間の非難を浴びる仕儀となってしまった」と思いながらも、とにかく、朧月夜を慰めるのに心を砕いている。

🌷皇太后に告げ口

右大臣は元々胸にしまっておくということのできぬ人であるところに老耄の偏屈も加わっているので、心中の悶々を余すところなく皇太后にぶちまける。

これは何ごとにかはとどこほりたまはむ ゆくゆくと 宮にも愁へきこえたまふ ≫

「こんなことがあったのですよ」「この懐紙は源氏君の御筆跡です」

「以前から許しもなく勝手に情人関係になっていたのを御血筋から文句も申せませんで」

「ですが婿入りは、人もなげに無礼に拒否するじゃないですか」

心もとどめず めざましげにもてなされにしかば やすからず思ひたまへしかど ≫

「腹に据えかねておりました」

「前世からの因縁でもあろうか、朱雀の帝はあなたの所生でもあられるし、お見捨てにはなるまいと恃んで、初志の如くに奉りましたが、

「醜聞の弱みがあるから女御の身分もお願いできないでいます」

「気に入らぬことばかりですよ」

「その上こんなことがあっては改めて本当に情けなくてなりませんよ」

「男の習いとは言いながら、源氏君のなさりようは全くけしからぬことだ」

「畏れ多くも朝顔斎院にも言い寄り秘かに恋文を遣り取りしているなど人の噂になっているのは、

人の語りはべりしをも ≫

世の為にも彼の為にもならないことだから、まさかそんなことはあるまいと思っていましたよ」

「学識で天下に並ぶ者がない人でもあるのだし、まさかそんな愚行を冒すなんて思ってもいませんでしたよ」

そんなことを言う右大臣よりも、皇太后は更にきつい御性格なので、

「登極(即位)以前からも登極あそばされてからも、我が今上様のことは、昔から皆軽んじてきたではないか」

「辞職したあの左大臣も、后がねにもと育てた一人娘を、兄の我が春宮に奉らず、幼い弟の源氏の元服の副臥に差し出したし」

弟の源氏にて いときなきが 元服の副臥に とり分き ≫

「さればとて、妹の朧月夜の入内を期していれば、このありさま」

「それを皆不埒だと思うどころか、あちらに縁付けたがったではないか」

「しかし、結局は源氏の正妻になることも

立后されることも叶わず、

内侍なんかでいるのが可哀想だから、宮中で誰にも見劣りせぬように飾り立てお世話をして、憎い源氏を何とか見返してやろうと思っていたのに、

さばかり ねたげなりし人の 見るところもあり ≫

肝心の姫が、人目を忍んで、宮中のことも忘れて源氏に夢中になって骨抜きにされていたとは。

帝の後宮に手を付けるような男だから、帝の斎院のことなどはまして何でもないのでしょうよ」

「藤壺の方の春宮の御代を待ちかねている人なのだから、

何事につけても帝を脅かすようにしか見えないのは当然なのでしょうよ」

歯に衣着せずに言い募るのを聞いていると、右大臣は、「ああ、言わなきゃよかった…」と後悔してしまって、

「まあ、このことは暫くは、帝にも誰にも言わずにいましょう」

「罪深いことだが、姫は帝の大御心に甘えているのだろう」

「内々に叱って、それでも聞かなければ、この父が責めを負いましょう」

などと取りなすが、皇太后はもはや聞く耳を持たれない。

「私という者がいるこの邸に図々しく入り込んで来て恥ずかしげもなく色事を重ねるとは、敢えて私を軽んじて愚弄していることに他ならない」

・・・・・「しかし…」💡

「然るべき罪状を練り上げて失脚させるいい機会である」

などとお考えを巡らせておられるようだ。

眞斗通つぐ美