【展覧会記録】モネ 連作の情景 講演会「モネのジャポニスム」

4月20日(土)に大阪中之島美術館で開催中のモネ展に行ってきました。

(帰ったらすぐ書いて投稿するつもりが気づいたら2週間近く経っていました汗)

14時に始まる講演会「モネのジャポニスム」(登壇:大阪中之島美術館 研究副主幹 小川知子)に合わせて13時30分ごろに美術館へ着くと、美術館の外周をぐるっと囲むように入場の待機列が続いていました。

例に漏れず私もですけれど日本人ってモネ好きですよね。

今回「モネのジャポニスム」という講演を聞いて、なぜ日本人がモネの絵に心惹かれるのか、その理由のひとつを知ることができたように思います。

モネは熱心な浮世絵コレクターで、そのコレクション数は約230図にものぼります。

なかでも初代歌川広重がお気に入りで49図の浮世絵を手元に置いていたみたいです。

浮世絵と言えば鮮やかな色使いが特徴的でモネの絵の持つ柔らかい色使いとあたたかい光の表現とのつながりが不勉強なものでピンと来てなかったんですけれど、モネは浮世絵の構図や遠近法、空間表現などに大きく影響を受けたそうです。

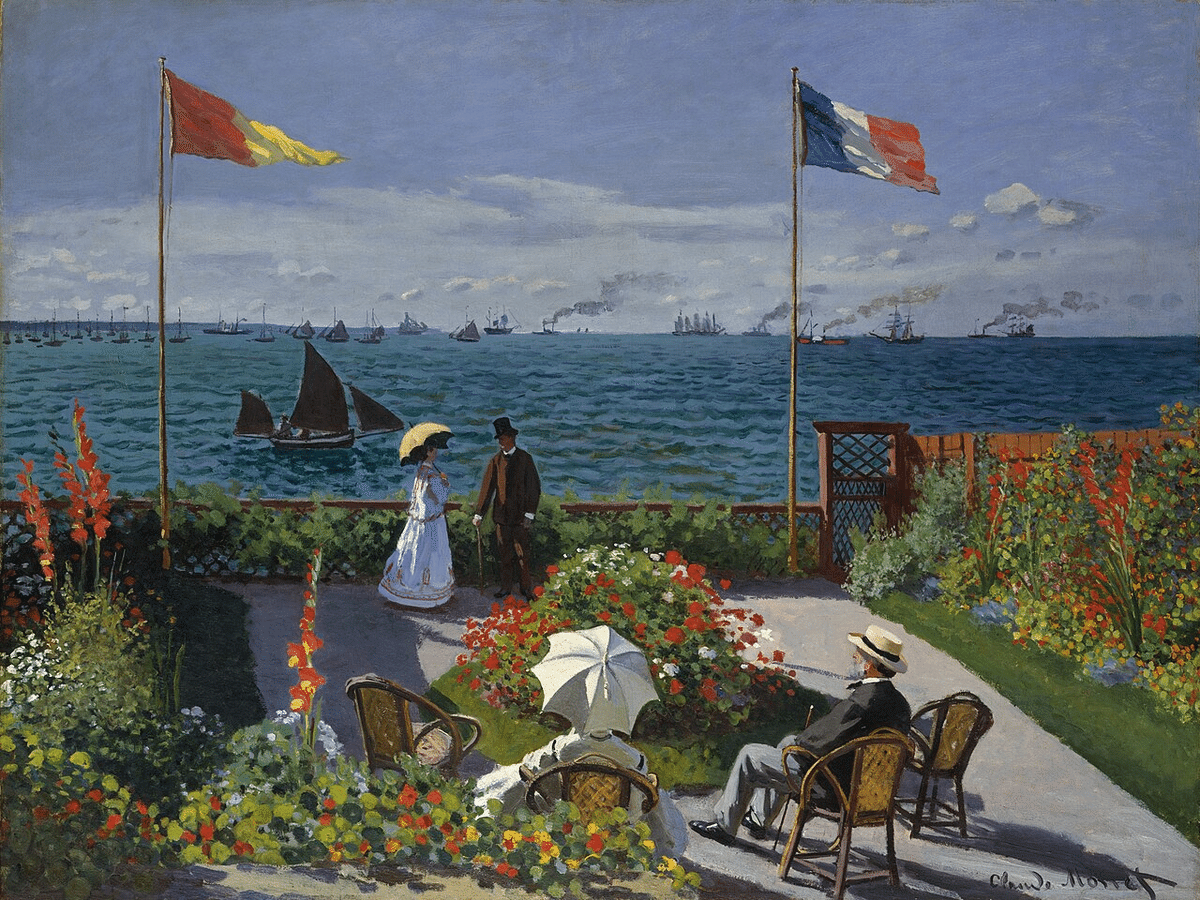

例えばこの≪サンタドレスのテラス≫

写実的なこの絵が浮世絵の影響を受けているようには見えないんですけれど、

葛飾北斎≪冨嶽三十六景 五百らかん寺さゞゐどう≫が影響元にあるのではないかと言われているそうです。

確かに言われてみると、上から俯瞰した構図に高い水平線/地平線など共通点が感じられます。

同時期のフランス人画家ウジェーヌ・ブーダンの絵と比較してみても、先の浮世絵の方と雰囲気が似ている気がします。

ほかにも、当時の西洋画では雨を直接的に描画することが珍しいなか荒い筆致で降りしきる雨の様子が描かれた≪雨のベリール≫には、浮世絵の雨の表現が感じられます。

同時期の印象派画家ギュスターヴ・カイユボットによる≪雨の通り、パリ≫には、透視図法を用いたダイナミックな構図に浮世絵の影響が感じられるものの、ぼやけた空気感や濡れた石畳で婉曲的に雨を表現しています。

くわえて、モネの「睡蓮」や「積みわら」に代表されるようなの一連の連作。

この一つの主題を季節や時間を変えて描く「連作(シリーズ)」という着想も浮世絵によく見られる手法です。

メモ:浮世絵が西洋画に与えた影響

構図

俯瞰する視点、大胆な遠近感、前景に大きなモチーフ、モチーフの切断

(これには同時期に発明された写真の影響も考えられる)色彩

(モネにはあまりあてはまらないですが)ハッキリした鮮やかな色彩、明るさ自由な筆遣いのタッチ

輪郭線の描写

連作(シリーズ)で描くということ

浮世絵はモネをはじめとする日本趣味愛好の西洋画家達に大きく影響を与えましたが、その当時のフランスに渡った浮世絵の多くは同年代の江戸後期の浮世絵師が描いたものだったそうです。

江戸後期はまだ日本は鎖国中でしたが、オランダを通じて渡ってきた西洋の美術品から浮世絵師達も同じように影響を受け合っていたようです。

1万キロ近く離れた国と国、それも気軽に訪れることができない時代に互いに影響を与え合っていたというのはとてもドラマチックです。

また、印象派の画家たちが古典主義のサロンから独立して描き続けてきた市井の人々の飾らない姿やその風景というのは浮世絵が描いてきた「浮世」そのものです。

それもあって、日本人は印象派の画家達、特にモネの絵に強く心を惹かれるのかなと講演を聞いて思いました。

「モネのジャポニズム」の講演は4月20日限りでしたが、モネ展は5月6日(月)まで大阪中之島美術館で開催しているのでぜひ足を運べる方は滑り込んでみてください。

さいごに講演会聞いたあと展覧会を回りながら「あまりに浮世絵すぎる!?」と思った一枚を載せて終わりにしようと思います。

それでは!